【参加レポ】2023年度JACET英語辞書研究会例会

やあやあどうも、ふずくでございます• ᴥ •

三省堂現代新国語辞典第7版をゲットした皆さんのポストが増えてきました。

(私はまだゲットできておりません。しくしく)

さて、今回は10月1日に東洋大学にて行われた、2023年度JACET英語辞書研究会例会の感想回でございます。

辞書尚友からは3名が参加しました。

JACET英語辞書研究会とは

JACET英語辞書研究会は,英語の辞書についての研究発表の場を設ける等の目的のもとに1995年12月に発足し,以後,英語辞書・英語語法に関する研究を精力的に展開しています。原則として年に1回の大会を開催するほか,適宜,ワークショップや講演会を実施しています。2006年末には,辞書学及びその関連分野に特化した論考を収めた本邦初の論文集,English Lexicography in Japan(大修館書店)を刊行しました。当研究会は,「JACET英語語彙研究会」とも密接な研究上の連携をとっています。

JACET英語辞書研究会は、現在小室夕里先生(中央大学)が代表を務めていらっしゃいます。研究の「芽」を大切にする議論の場、研究の場として位置づけられています。

プログラム

研究発表

※敬称略

⬛井上亜依(東洋大学)

「外円と内円の英語の境界線の磨滅ー構文の補文標識の変化を例として」

⬛池上彰(広島大学大学院博士後期課程)

「海事英語辞書製作におけるメタファー(隠喩)の記述」

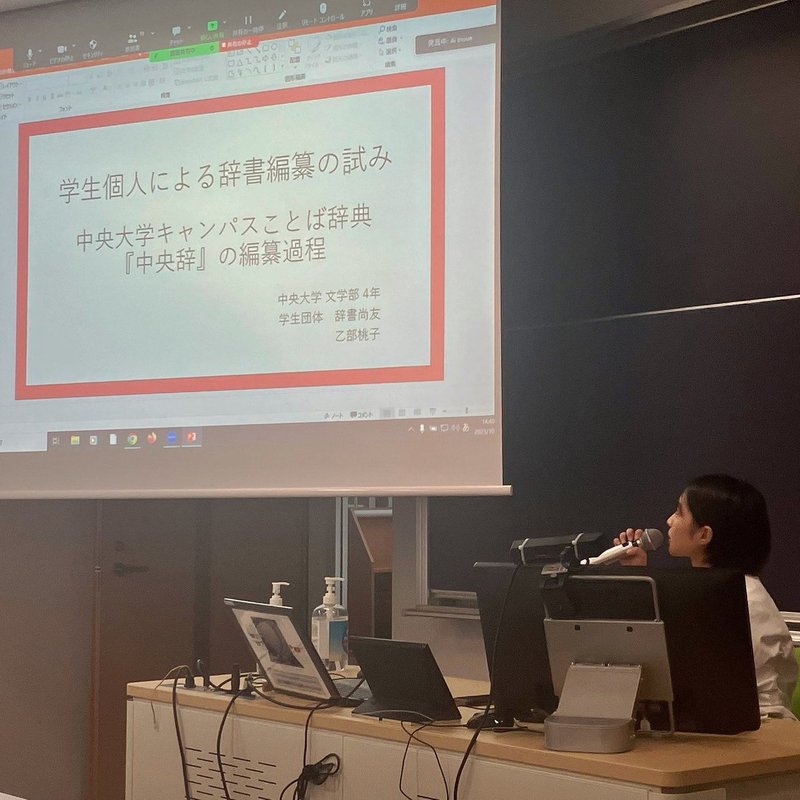

⬛乙部桃子(中央大学文学部人文社会学科国文学専攻)

「学生個人による辞書編纂の試み:中央大学キャンパスことば辞典『中央辞』の編纂過程」

⬛小山敏子(大阪大谷大学)・名部井敏代(関西大学)

「辞書検索行動の分析から見えてきたもの」

講演

⬛内田諭(九州大学)

「フレーム意味論と英語学習辞書」

感想

ふずく

私は発表者として参加しました(盛大な身バレ)

最初聴講で申し込んだのですが、小室先生からお誘いいただき、私が個人で活動している『中央辞』について発表を行うことに。

『中央辞』については、詳しくはこちらをご覧ください(宣伝)

対面の学会は参加自体が初めてなのに、まさか発表者になるとは……!

非常に緊張しましたが、無事終わり安堵しました。

内容としては、『中央辞』編纂の方法について、実際に使用しているデータの中身をお見せしながら説明するというものです。

また、いくつか中大用語もご紹介しました。

発表準備を通して、これまでの自分の活動を振り返ることができただけでなく、たくさんの質問やご意見もいただき、今後の活動の見通しをもつことができました。これからもがんばるぞい• ᴥ •

「山がちな地形の大学のキャンパスことばは似ているかも?」というご意見をいただき、キャンパスことばの比較研究も面白いなと思いました。

冊子版をリリースする際に、付録として巻末に載せたいですね。

また、聴講者としての感想は、

学会って楽し〜〜!

です。

ほかの方のご発表やご講演を聞いて、知識を飲み下している感じがたまらないですね。

授業では味わえないよさがあります。

これからもいろんな学会に足を運んで勉強したいなと思いました。

最後に、今回英語辞書研究会で辞書尚友にメンバーが増えました。

(冒頭で3名、と書きましたが、実際には当時メンバーは2人で、この会の帰りに入会してくれたということになります)

彼は『中央辞』の発表目当てでこの学会に来てくれて、辞書尚友にも入会してくれたということで、小室先生からいただいたご縁を、さらに次に繋げることができたのではないでしょうか。

この活動をやってきてほんとうによかったなあと心から思います。

改めて、貴重な経験の機会をくださった小室夕里先生、ありがとうございました。

Lakka26

今回ふずくさんが発表すると聞きつけ、聴講の形で参加させていただきました。

『中央辞』に関して断片的にお話は聞いていましたが、詳しい編纂過程やデータの整理方法を聞いたのは初めてで、大変勉強になりました。また、実際にキャンパスを巡って確認しているのには驚きました。大学卒業まで残り少なく忙しい期間とは思いますが、今後の活躍を期待しております。

その他に印象に残っているのは、小山先生・名部井先生による「辞書検索行動の分析」についての発表です。被験者にカメラが内蔵されたメガネをつけた上で問題を解いてもらい、それを分析するというもので、実際の映像を見せていただき、非常に興味深いと感じました。

私もふずくさんと同様、対面での学会参加は今回が初めてでした。オンラインとは全く違った生の雰囲気を感じることができたこと、また新たなご縁をいただけたことを大変嬉しく思います。

今後も積極的に学会に足を運び、勉強させていただきたいです。

(キャンパスことば辞典の編纂方法については、ふずくさんが改めてnoteでも記事を書きたいとおっしゃっていたので楽しみです!!)

葵井

私はふずくさんからこちらの例会を紹介していただき、聴講の形で参加しました。

学会の名を冠した団体の行事に参加させていただくのは今回が初めてでしたので、学会とはどういった組織でどういった活動をなされているのかを知る非常に有意義な機会となりました。

ありとあらゆるコーパスからデータを抽出し、英語教育においては不適切とされる用法・語法がコーパスにはどれほどの割合で含まれているのかを明示されていた井上先生の発表に、早速言語学の醍醐味を味わうことができました。

想像していた以上に非標準とされる用法がコーパスにおいても散見される事実に大変驚かされると同時に、やはり言語は流動性のある概念であるということを実感させられました。

続きまして池上さんの発表。私は予てメタファー(隠喩)やオクシモロン(撞着語法)に関心があり、池上さんの発表に心が踊りました。

池上さんは海事英語、すなわち海洋に関する事柄で用いられている単語が、その意味の関連性ゆえに転じて日常生活においても使用されている事例が多いことに着目され、海事英語のコーパスを現在作成されているとのことでした。英語教師として教鞭を取られる傍ら院で研究をされる池上さんに強い憧れを憶えました。

次に順番を前後させまして小山先生、名部井先生の発表について。こちらでは先生方の研究室に所属された当時の学生の方々を被験者として、先生方が提示された問題の初見での正答率と、辞書検索後一定期間が経過した後の再認度を測定されていました。私は経済学部生ですが、当初文学部にて聴覚障がい者への言語教育法を研究したいと考えていました。そのため先生方のこの研究にも大変深い関心を抱きました。

内田先生の講演はこれまで私は聞いたことのなかった「フレーム意味論」の研究の現況と、それを活用した辞書編纂の展望についてが論じられました。

意味理解をするために必要とされる背景知識、を意味するフレームによって文章を分解し、整理する概念とのことで、この概念を用いると辞書編纂にどのような利点が生じるのか、大変興味深いお話を聴くことができました。

そして順番を入れ替えましたが、ふずくさんの研究発表。私は中大に入学して間もなく「中央辞」の存在を知りました。その大学の中でのみ通じる言葉、通じる用法という限定性に惹かれて半年間中央辞の更新を楽しみにしてきました。

今回の発表では、学会の皆様に「中央辞とは何か」を丁寧にふずくさんが紹介されていました。在学する学生から寄せられた言葉を一つ一つデータベースに集約し、精査した上で中央辞に追加されていく丁寧で、かつユニークな取り組みを発表されるふずくさんに皆様も聴き入られていました。

これから先の展望はまだ不透明ですが、改めてこのプロジェクトの独創性により一層惹かれました。発表お疲れ様でした。

またふずくさんも述べられていますが、この日をもって私は辞書尚友に入会させていただきました。他のお三方とは違う方面からではありますが、言語学を経由して辞書に対する造詣を一から深めて参りたいと思いますので、宜しくお願いします。

最後になりますが、今回は貴重な機会を下さいましてありがとうございました。

おわりに

辞書尚友にとって、このJACET英語辞書研究会は大きな転機になりました。

この日のことを忘れず、これからも学び続ける姿勢でいたいと思います。

そして学部生たちよ、学会に行こう。めちゃくちゃ楽しいから。

それでは次の記事まで、ごきげんよう• ᴥ •

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?