【コラム】みんな、ホノリーどうしてる?

どうも、じろうです。

さて、年一PスタンDays3つ目です。

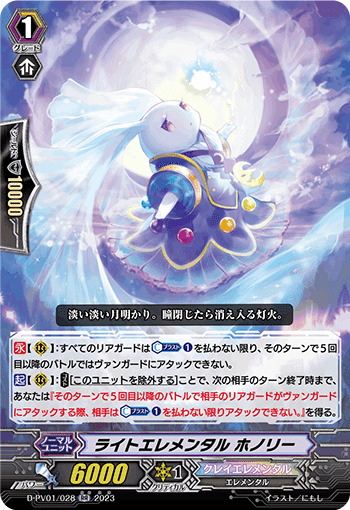

今回のテーマは、ずばり《ライトエレメンタル ホノリー》についてです。アッパーエラッタされたこいつ、使われて大変、使うのもちょっと難しいカードな印象です。

一緒に《ホノリー》の上手い使い方と避け方を考えていきましょう。

読者によっては当たり前のことが書かれているだけかもしれません。復習や再確認も偶には楽しいので、どうかお付き合いください。

ホノリーとの付き合い方

1.ホノリーのスペックの変化

最初に《ライトエレメンタル ホノリー》さん自身のアップデート後のテキストを読み取っていきます。

従来の常駐することで効果を発揮する置物タイプの能力に加え、自分を除外することでプレイヤーに付与する能力も得ました。それはどちらも5回目以降のリアガードのアタックを制限する効果。いわゆる連パンメタであり、刺さる相手とそうでない相手でのカードパワーに差が出るのはメタカードの特徴といえるでしょう。起動能力は自分のアタックを制限しないことはポイントです。

また、シールド値が上昇したことも大きいですし、登場時に支払うカウンターコストが無くなったのも使いやすくなって良いですね。

次章からは、使う側と使われる側それぞれの立場でホノリーの考察をしていきます。

2.ホノリーを使う側が気を付けること

さて、使う側の話になりますが、まずホノリーはどんなデッキにも入る訳ではないというのを留意します。ホノリーを採用することによって、確かに相手の速度は落とせるかもしれません。しかし、それで自分の動きが弱くなるのは避けるようにデッキを組む必要がありますね。

相性の良いデッキの特徴を挙げるなら、

・デッキスロットに空きがある

・少ない枚数でもサーチできる

・置きっぱなしでも自分の動きを阻害しない

あたりでしょうか。少なくとも、デッキの潤滑油的カードならまだしもコンボカードから枠を作ってまで採用できるデッキは、それぞれのカードを容易にサーチできなければならないと考えます。

さらに採用枚数の話へ。僕は基本は4枚、サーチできるデッキは1~2枚だと考えます。

これは、僕が現在のPスタンの基準のキルターンは4ターン目だと捉えていて、それに対して有効に使いキルターンをずらすためにできる限りアクセスできる枚数を採用するぞ!という意思の表れですね。つまりは、相手の3ターン目と4ターン目の出力を下げるのがホノリー採用の目的であり、ちゃんと使える枚数入れようよ、ということです。一度に2枚使用し、"ホノリーケアをケアする"ことを考慮しても4枚は無難かと。現実はそんなに採用できるデッキは少ないでしょうし、ゲームに1枚絡めば十分なことも多々あるため、ホノリー4枚論は机上の空論であるとも思いますが。【オーバーロード】や【次元ロボ】、【ツクヨミ】のようなデッキは期待してます。

ところで、ホノリーは対面によっては置きっぱなしでもいいんじゃないの?と疑問が出てくると思いますが、良いプレイとは言い辛いかもしれません。今はケテル以外の国家には汎用除去が収録されているからです。

緑:《逆流する冥府》

白:《冷徹な遂行者 ミカニ》

紫:《因果竜 クルーシャル・ドラゴン》

など。

考えすぎと思うかもしれませんが、ホノリーがぶっ刺さるデッキほどその対策を怠るわけはありませんので、採用されることもありえます。採用理由がキルターンずらしの場合、除外しても目的は果たせますし。また、置きっぱだと自分のアタック回数も制限されるので、むしろこちらの理由で除外することは多そうですね。

最後に、相手ターン中にホノリー出せるデッキは更に上手く扱えるので、それらのクランは採用が検討されやすいですね。

まとめると、

・自分の動きをちゃんとできるようにしよう

・サーチできないデッキは4入れたいよね

・ちゃんと除外しよう

・相手ターン中に出せるクランはつええ

これらがホノリーを使う上でのポイントです。

3.ホノリーを使われる側が意識すること

使われる側の話に移りましょう。

といっても、これに対しては

「ホノリー1枚で詰むデッキにしない」

が根本的な解決方法です。これを実行するためのアプローチをいろいろ提案していきます。

1つ目に、"リアガードで連パンしない"。

身も蓋もありませんが、一番分かりやすく対応できるデッキ選択です。これが実行できるのは、ヴァンガードで戦う【オーバーロード】や、【次元ロボ】をはじめとするディメポ辺りでしょうか。

しかし、ほとんどのクランはリアガードでの複数回アタックが攻めの基本ですので解決策になってるかは疑問です。

2つ目に挙げる工夫は、"CBの使い道を絞る"ことです。いや普段からやってんねんわかっとるわと文句が出るのもわかりますが、実はかなり意識してもいい事柄だと考えます。というのも、副次的効果として少ないコストでも動きやすくなるからですね。前回の記事の【ビクトール】を引き合いに出しますが、カウンターコストをGゾーンと超越ボーナスに全寄せした結果、3ターン目の《ザザンダー(V)》+連パンの再現性が増しています。能力の互換性が広い場合はなるべくカウンターコストを使わないようにすること、カウンターコストを使うカードはゲームの貢献度が高いものに限定すること。これらを意識してデッキを構築するだけでホノリー耐性は高くなりますし、同時に点止めにもある程度強く出られるため重要なポイントだと考えます。

また、同時に"ホノリーを使われたときのゲームプランをデッキに内蔵する"ことも必要になってくるでしょう。これも【ビクトール】から引用しますが、《マーセラス》とスタンドさせるユニットを組み合わせてV3パン以上するギミックを内蔵してます。いろいろな面でノヴァグラップラーが都合いいかもしれませんが、とにかくホノリーが刺さるデッキなら最初から工夫できるということが伝えたいことです。アタック順も準備できることなのでしっかり考えておきましょう。

他にも、"除去カードを採用する"ことも甘えたホノリーを破壊して詰められるのでデッキスロットが空くなら有用かもしれません。ダメージやドライブチェックで見えても、一旦除外させることで詰み盤面を覆せるかもしれません。返しに負けるのは知らん。さらに、"目には目を"とこちらもホノリーを用いて相手のキルターンを誤魔化すことも考えられるかもしれません。除去カードより刺さる状況もあるかもしれません。

されど、これらのいわゆる「メタのメタ」はデッキパワーを損ないかねません。ホノリーを使う側の際も記述した通りですね。

こちらもまとめます。

・大前提「ホノリーで詰むデッキにしない」

・そもそもホノリーに強いデッキを使う

・CBの使い道を限定させる

・対ホノリープランの用意(カードとアタック順)

・除去をちらつかせて1ターン凌ぐ

・ホノリーの名刺交換

使われる側は使う側より意識することが多くなりますね。

まとめ

一度立ち止まって考えてみるシリーズ、いかがでしたでしょうか。

いずれにせよ、《ホノリー》は強力ですし、この先も長く付き合っていくカードになります。この機会に腹を括ってホノリーさんに向き合って上手く手懐けておきましょう。

さて、ストライダーとホノリー、ヒスコレにより追加された二大看板の考察が進みました。それを踏まえて、次回はいよいよ環境において強いデッキについて考えていきたいと思います。

実体験を増やして書きますので少し期間が空きます。

それとも、趣味で考えてるデッキの記事を挙げるかもしれません。まあ気分次第みたいなところもあります。

物好きな方は楽しみにしていてください。

それでは、また。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?