アポストロフィって何だっけ? 文字コードをめぐる謎

どうも、『人文×社会』の中の人です。

今回は、欧文の中で使われる記号のひとつ、アポストロフィの文字コードをめぐる謎についてご紹介していきたいと思います。

欧文を書く際には、どの言語でも必ずといっていいほど登場するアポストロフィ。しかし、身近な記号であるだけに、文字コードをめぐる混乱が広く見られる厄介なものです。

アポストロフィの用法

アポストロフィは、もともと古典ギリシア語でエリジヨン(語末の母音が省略される現象)を表す記号として使われていたもののようです。

例えば、逆接を意味する接続詞ἀλλά(アッラ)は、母音で始まる単語の前では、ἀλλ'というふうに表記されます。これがエリジヨンです。

この記号がラテン語を介して、英語やフランス語などに伝わる過程で、さまざまな用法で使われるようになっていきました。

現在では、主に次のような用法が見られます。

① 音の脱落や省略を表す。

例:do not → don't

je aime → j'aime

it is → 'tis

② 西暦の省略を表す。

例:1990 → '90

③ 中国語や日本語の発音で連続する母音の分離を表す。

例:shinichi(新一)→ shin'ichi

Xian(西安)→ Xi'an

④ ヘブライ語やアラビア語等の翻字で用いる。

例:אֶרֶץ(「大地」という意味)→ 'ereṣ(エレツ)

⑤ 国際音声記号で放出音を表す。

例:両唇放出音 [p'](「パッ」と聞こえる音です)

いやいや、使い過ぎでしょと思いますが、どれも国際的に通用する正式な用法です。

これらはすべて同じ「アポストロフィ」という記号を使います。本来は字形もすべて同じで構わず、用法の違いによって字形の使い分けをする必要はありません。(「本来は」と付け加えたのが今回の話のミソです)

アポストロフィの二つの字形

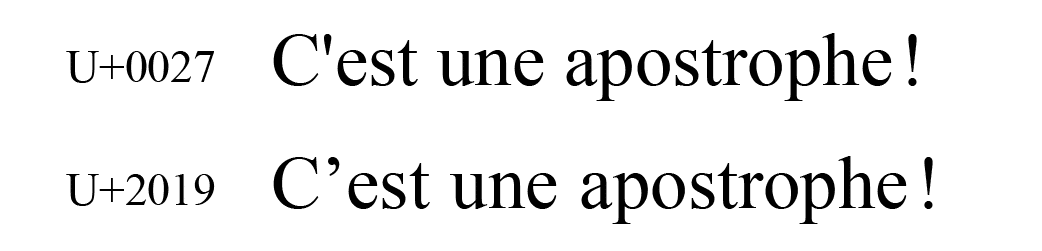

ところが、PC上ではアポストロフィに二つの字形が用意されています。

左側が「ゴスッ」という感じで、右側が「ボムッ」という感じですね。

ちなみに、U+0027とU+2019というのは、Unicodeのコードポイントです。コードポイントが異なるので、これら二つはPC上では別の文字という扱いです。

文章の中で使うと、こんな感じになります。

ああ、これって「まぬけな引用符はもういやだ! スマートになりたい!」という記事で言っていたやつと同じじゃん、と気づかれたかと思います。

そうです、U+0027の方を使うと、ちょっとどんくさい見た目になってしまいます。そのため、現在の組版では、国際的にもU+2019の方の字形を使うことが推奨されています。

ちなみに、「どんくさい」と言いましたが、U+0027の方の字形はタイプライターの字形の名残りのようです。そう考えてみれば、確かにタイプライターで書かれた文書にありそうです。いつも赤い屋根の家の上で一生懸命タイプライターを打っている白色の犬も使ってそうです。

アポストロフィとシングルクオーテーションマーク

しかし、話はそう簡単には済みません。「まぬけな引用符はもういやだ! スマートになりたい!」の記事を読んでくださった方は、すでにピンと来たかもしれません。

そう、実はUnicode上の名称としては、U+0027がApostrophe、U+2019がRight Single Quotation Markになっています。

つまり、Unicode上では、建前としてはU+0027はアポストロフィで、U+2019はシングルクオーテーションマーク(の右側)なのです。

しかし、現在の組版においては、こうしたUnicode上の建前はあくまで建前だとして、アポストロフィもシングルクオーテーションマークも、U+2019の文字を使うように推奨されています。

その結果、アポストロフィとシングルクオーテーションマークは、本来は別々の記号であるにもかかわらず、組版上では同じ文字で表示されることになります。ここがものすごくややこしいです。

国際音声記号の中のアポストロフィ

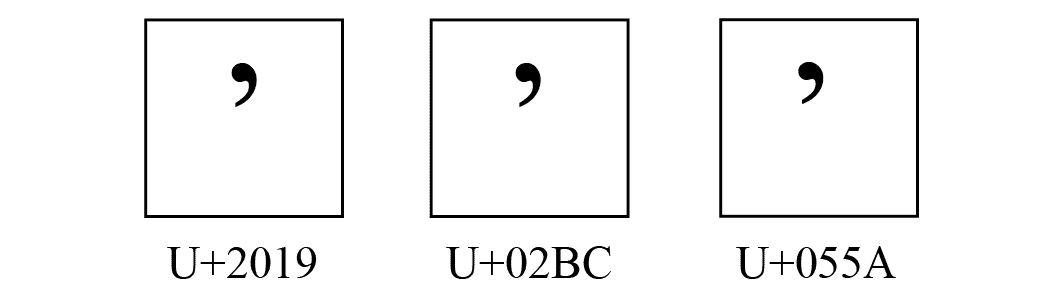

さらにややこしいのが、厳密にはアポストロフィに割り当てられている字形が他にも存在するということです。それがこれです。

あれ、さっきのU+2019と変わらないような気がします。おかしいなー、変だなー。というわけで、U+2019と並べてみましょう。

まあ、だいたい予想はできていました…。やはり見た目はそっくりです。

では、このU+02BCとは、何なのでしょうか?

実はUnicode上では、Modifier Letter Apostrophe(文字装飾用アポストロフィ)と呼ばれるものです。

組版上では、この文字が使われる場面はきわめて限定されています。この記事の最初に示したアポストロフィの用法のうち、④ヘブライ語やアラビア語の翻字で用いる場合、⑤国際音声記号として放出音を表す場合に、U+2019ではなく、U+02BCを使うことになっています。

したがって、次のようになります。

もう世界が狂っているように見えてきます…。

しかし、そんなあなたに朗報です! 下の図を見てください!

えっ……。

そう、実はU+02BCの仲間がいます。このU+055Aは、Armenian Apostropheという名称が付いているものです。これも字形は同じですが、文字の位置が少しだけ左にずれています。(この程度の違いならば、組版に慣れた方だと見て気づくと思います)

他にも、U+07F4(NKO High Tone Apostrophe)というものがあります。これも同じ字形ですが、今度は文字の位置が少し下がります。(Ebrimaというフォントでは出せたのですが、Times New Romanでは出せない文字でした)

まとめ

こうして見ると、アポストロフィという記号ひとつとっても、なかなか奥が深いことが分かります。

そんな思いを馳せながら、もう一度記事中に挙げた例を眺めてみましょう。

じーっと見続けていると、「あれっ、この記号ってアポストロフィなんだっけ?」「アポストロフィって、そもそも何だっけ?」と、だんだん混乱してくるはずです。

しかし、そういう場合には自信をもってこう叫びましょう。(新型コロナウイルス感染症防止のため、飛沫拡散に注意してください)

C'est une apostrophe!(アポストロフィだよ!)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?