字余りに関する考察 ―二十一代集を中心に― #卒論公開チャレンジ

■はじめに

こんにちは、Meggy(メギー)といいます。「Backlog」などを作っている株式会社ヌーラボで広報をしています。これまではg.o.a.tでブログを書いてきましたが、卒論の文字数が多すぎて投稿できないエラーが出てしまい、これを機にnoteをはじめました。

#卒論公開チャレンジ ハッシュタグを見て、大学時代に夢中で取り組んだ字余り研究をぜひいろんな方に見ていただきたいと、ブログで公開することにしました。

卒論のタイトルは「字余りに関する考察 ―二十一代集を中心に―」。二十一代集とは、905年に編まれた古今和歌集〜1439年に編まれた新続古今和歌集まで続く、天皇の勅撰和歌集の総称。当初は萬葉集を研究対象にしようと思っていたのですが、これまで萬葉集を含め特定の歌集の字余り研究はしばしばされていたものの、時代をまたいだ研究がなかったので、途中で二十一代集に変更しました。(それでTOP画像が萬葉集なのだ)

さて、私の卒論の内容の面白さは、こんなところです。

【結論1】これまで、古代の和歌における「字余り」は、第一句、第三句、第五句で生じやすいってザックリ言われてきたやん?でも、時代によって「第一句字余り」がめっちゃ増えたり、「第五句字余り」がめっちゃ増えたりするぞ!!!!これ、「第五句字余りはもう古い!」みたいな流行が起きてたのでは!!?

【結論2】しかも、句の何音目に母音がくるかによって、字余りになる/ならないの傾向があるっぽい!!!

また、結論ではありませんが、膨大な数の和歌をデータとして読み込んで、自動的に字余りだけを抽出するシステムをお友達に作ってもらったことや、他大学院の統計学の授業に参加させていただき、アドバイスをいただきながら統計学的アプローチで有意差を導くことができたことも面白いポイントではないかと思います。

は?字余り???と思う方も多いと思います。ジェンダー論でもSNS時代のマーケティングでもこれからの働き方にもなーんにも関係ないのですが、どこかの誰かにご興味をお持ちいただけると嬉しいです。

それでは、マニアックでダイナミックな字余り研究の旅へお連れいたします。

目次

1. 本論文で扱う字余り現象とその定義

2. 先行研究

2.1. これまでの字余り則研究

2.2. 本居宣長(1776)

2.3. 坂野信彦(1996)

2.4. 毛利正守(1998)

2.5. 山口佳紀(2004)

2.6. 先行研究と本論文に関するまとめ

2.6.1. 先行研究により既に明らかになっていること

2.6.2. 残っている問題

2.6.3. 問題に対する本論文の姿勢

3. 調査研究

3.1. 研究対象と研究方法

3.2. 分析方法

4. 字余り句の分布に関する考察

4.1. 字余り句に関するデータ

4.1.1. 総掲載数

4.1.2. 字余り句の分布

4.1.3. 句ごとの字余り割合

4.2. 句ごとの字余り発生頻度に関する現象についての統計的検証

4.2.1. 現象の説明

4.2.2. 統計的処理を行う理由と概要

4.2.3. カイ二乗検定の方法

4.2.4. カイ二乗検定の結果と解釈

4.3. 考察

4.3.1. 新古今和歌集と万葉集、古今和歌集について

4.3.2. 新古今和歌集の権威者について

4.4. 句ごとの字余り発生頻度に関する結論

5. 字余り句中の母音の位置に関する考察

5.1. 母音位置と字余りに関する指摘

5.2. 【イ】第一句、第三句の4番目・5番目について

5.2.1. 【イ】現象の説明

5.2.2. 【イ】カイ二乗検定の方法

5.2.3. 【イ】カイ二乗検定の結果

5.2.4. 【イ】カイ二乗検定結果の解釈

5.3. 【ロ】第二句、第四句の3番目について

5.3.1. 【ロ】現象の説明

5.3.2. 【ロ】カイ二乗検定の方法

5.3.3. 【ロ】カイ二乗検定の結果

5.3.4. 【ロ】カイ二乗検定結果の解釈

5.4. 【ハ】第五句の5番目について

5.4.1. 【ハ】現象の説明

5.4.2. 【ハ】カイ二乗検定の方法

5.4.3. 【ハ】カイ二乗検定の結果と解釈

5.5. 母音位置と字余りに関する結論

6. 結論

7. 今後の課題

8. 謝辞

1.本論文で扱う字余り現象とその定義

(1) 色も香もおなし昔にさくらめと年ふる人そあらたまりける(古今和歌集 57番)

(2) 花の色はうつりにけりないたつらに我身世にふるなかめせしまに(古今和歌集 113番)

(3) 忘れなむと思ふ心のつくからに有しよりけにまつそかなしき(古今和歌集 718番)

(4) ひよろひよろとなほ露けしや女郎花(松尾芭蕉)

(1)の歌は、五七五七七のリズム通り詠まれていることが分かる。(2)は、第一句に六字あるが、母音「い」が含まれるため、前接音とつなげると音余りとはならない*1。(3)も、第一句に六字あるが、「なむ」を1シラブルとしてとらえ、音余りにはならない*2と考えられる。また、(4)は芭蕉の俳諧であるが、この第一句は、仮名数が超過していても発音上は拗音が一単位とされるため、普通字余り歌とはみなされない。

仮名で表記した場合に、文字数が定数より超過しているものを古来「字余り」と称しているが、古代の和歌にあってはそれが必ずしも音数の超過に直結しないことが指摘されている。つまり、本論文中で、破調(調子外れ)の意味で字余りという語は使用しない。

*1 本居(1776)による。後述。

*2 桜井(1971)による。後述。

2.先行研究

2.1.これまでの字余り則研究

さて、字余り則に関しては、これまで、だいたい以下の五則*3にまとめられている。なお、以下のまとめは山口(2004)によるものである。

第一則 句中*4に単独母音(ア・イ・ウ・オ)を含むとき

第二則 (1)句頭に「イ」があり、その次にくる音節の、頭音が(j)か(m)または尾母音が(i)のとき (2)句頭に「ウ」があり、その次にくる音節の、頭音が(w)、(m)のとき

第三則 (1)句中のヤ行子音(j)が、その上の音節の尾母音(i)、(e)と接するとき (2)句中のワ行子音(w)が、その上の音節の尾母音(u)、(o)と接するとき

第四則 句中に、推量・意志を表す助動詞「ム」を含むとき

第五則 (1)句中に、同一の子音にはさまれた狭母音を含むとき (2)句中に、無声子音にはさまれた狭母音を含むとき

これらの字余り則は、第一則から第五則のときに、字余りにはなっても音を余らせることなくよむことのできる規則である。実際、和歌の字余りにおいて大部分は第一則で説明することができる。本論文で取り扱う二十一代集においてもその傾向は認められた(数値の詳細は、4.1.2.および資料編1.2.を参照してほしい。)

なお、本論文では結局、第一則にある「単独母音」に関する現象を述べていくことになる。第二則から第五則までについて、これらの検証を行うことはないため、ここではその詳細を説明しない。次節からは、母音と字余りの関係についての研究について、詳しく説明していく。

*3 第一則から第三則までは佐竹(1946)、第四則は桜井(1971)、第五則(1)は木下(1961)、(2)は毛利(1979)により提示されたもの。

*4 ここに出てくる「句中」は句の途中、すなわち句頭以外の意。

2.2.本居宣長(1776)

ここでは、2.1.ですでに述べた第一則について具体的に説明したい。

字余りに関する研究として、『字音仮字用格』の中で以下のように述べ、字余り句に母音(あ、い、う、お)が含まれるという指摘をしている。

歌ニ、五モジ七モジノ句ヲ一モジ余シテ、六モジ八モジにヨム事アル、是必中ニ右ノあいうお*5ノ音ノアル句ニ限レルコト也

また、同じ『字音仮字用格』の中では、

古今集ヨリ金葉詞花集ナドマデハ、此格ニハヅレタル歌ハ見エズ、自然ノコトナル故ナリ、〔万葉以往ノ歌モ、ヨク見レバ此格也。千載新古今ノコロヨリシテ、此格ノ乱レタル歌ヲリ々々見ユ、西行ナド殊ニ是ヲ犯セル歌多シ〕

として、千載新古今の頃から、字余りの中に母音が含まれない歌が増え、これを「乱れ」と呼んでいる。

*5 「え」が含まれない理由としては、〔えノ音ノ例ナキハ、イカナル理ニカアラム、未考〕(「字音仮字用格」「おを所属弁」)としているが、橋本(1941)は、以下のように述べる。

「え」はア行のエとヤ行のエとに分れてゐて、字余りに関係のあるのは母音即ちア行のエであるべきであるが、ア行のエを有する語は非常に少数である故、字余りに用ゐられた例が見出されないのであらう……

2.3.坂野信彦(1996)

字余りを起こす歌のうちほとんどが母音を含む、という本居(1776)の説に関してはすでに書いたとおりだが、さらにその位置について、具体的に歌集を検証したのが坂野(1996)である。

坂野は、『詞華集』『万葉集』『古事記』の句ごとの母音分布をみて、字余りになる場合とならない場合の使い分けを検証することで、拍節構造*6および四三調結句の忌避を補強している。具体的には、

(1)中途の七音句では、母音が四・五字めにくると〈非字余り〉になる。

(2)結句では、母音が四字めにくると〈非字余り〉になり、五字めにくると〈字余り〉になる。

(3)五音句では、母音が三字めにくると〈非字余り〉になり、四字めにくると〈字余り〉になる。

さらに、万葉集に関しては、

・結句中に母音が入るとほとんどが〈字余り〉になる。

また、古事記に関しては、

・結句では、〈字余り〉のほうが優勢で、とくに六字めに母音がくる例が多い。

との指摘をしている。

これらについて坂野は、拍節の構造に応じ、句の境界、半句の境界、律拍の境界にある母音が脱落すること、結句は四三調を忌避するため、五字めに母音が必要だったこと、などを挙げ、句の拍節構造と、それに由来する読唱法にもとづいた考察を行っている。

たとえば、(1)に関しては、

くものー||うへまで

とふひと||あらばー*7

のように、後半句の冒頭にあたる位置であることを指摘し、前半句と後半句の間の半句の境界(||で表す)が障壁となるせいで前節音に結合し字余りをきたすことが起こり得ない、と説明している。

ところが、(2)に挙げたように、結句だけは、

こぞとや||いはんー

となると四三調になってしまうため、

ことしー||とやいはん

となって、母音を入れることで四三調を回避していた、と指摘するなどしている。

*6 二音(律拍)が基本となる単位で、その倍の4音が半句、その倍の8音が句であるという拍節構造。

図示すると、

○○|○○||○○|○○

となる。

ただし、このように、日本語は二音という単位を基軸としているということ、さらにその字余りとの関係については、福士(1935)や高橋(1932)他も指摘している。

*7 ここに挙げた例は、すべて坂野によるもの。

2.4.毛利正守(1998)

毛利(1998)は、本居の説を受け、万葉集の字余り句について、それぞれの句を二つのグループに分け異なる傾向がみられることを示し、

和歌は五・七を基本形式とする定型である。古代にあっては、句中に母音(ア・イ・ウ・オ)を含むと字余りを生じる場合があるが、この字余りとは定型という枠をもつ和歌において認められる現象だと言ってよい。萬葉集の字余りの現れ方をみると、大きく二つのグループに分かれる。

(a)グループ 短歌第一・三・五句、長歌五音句・結句。

(b)グループ 短歌第二・四句、長歌七音句。

(b)グループについて言えば、このグループのうち、一句中の母音が「五音節目の第二母音」以下に位置するときは、(a)グループと同じ程度に字余りの比率が高くなることが確認できる。よって萬葉集を字余りの観点から大きく眺めると、結局次のように大別することが可能である。

A群…(a)グループと、(b)グループのうち「五音節目の第二母音」以下の箇所。

B群…(b)グループのうち「五音節目の第二母音」より前の箇所。

A群は、母音を句中に含むと極めて多くのものが字余りをきたす一群であり、B群は、字余りをきたすものもあるが、字余りを生じない方がそれを遥かに上回る一群である。

と説明している。本記述は萬葉集に関して論じているのだが、仮にこの説が真だとすると、二十一代集のとりわけ早い時期のものにはこの傾向が残っていると思われる。

2.5.山口佳紀(2004)

山口(2004)も、母音と字余りの関係について研究している。山口は、句中に単独母音を含む句を[単独母音性の字余り句]と呼び、これが生ずる場合を以下4つにまとめた。

①句中に〈イ列音+ヤ行音〉または〈エ列音+ヤ行音〉がある場合(ただし、イ列音・エ列音は甲類または甲乙の区別のない場合)

②句中に〈ウ列音+ワ行音〉または〈ウ列音+マ行音〉がある場合

③句中に同一子音の音節が連続し、子音間に狭母音(稀に中広母音)がある場合

④句中に同一母音の音節が連続する場合

本論文では、字余りの時期的傾向と母音の位置に焦点を当てていく所存であるため、上の4つのような「母音の種類と字余りに関しての規則」は本論文と直接の関係はないように思われるものの、母音と字余りの関係を論じた研究としてここに挙げておく。

2.6.先行研究と本論文に関するまとめ

2.1.に挙げたように、これまでの字余りに関する研究は、第五則までにまとめられる。とりわけ、第一則であり、2.2.で説明した本居(1776)による指摘が、本論文に関わるものである。

2.6.1.先行研究により既に明らかになっていること

坂野(1996)は母音の位置について、詞花集と万葉集、古事記で調査し、2.3.で挙げた傾向を見出した。毛利(1998)は、万葉集について、第一句、第三句、第五句と第二句、第四句の五音節目第二母音以下、および長歌の該当部分に母音がある場合をA群とし、字余りをきたすことを指摘した。山口(2004)は、母音の種類に注目し、どういう場合に単独母音の字余りが生じるかを4つにまとめた。

2.6.2.残っている問題

まず、残っている問題として、すでに述べたように、万葉集や特定の歌集だけにとどまらない、ひろい時期での字余り研究が進んでいないことが挙げられる。もちろん、二十一代集についての研究はまだ無い。

あるいは、母音の位置、種類による字余り句発生についても、詳細な調査がないように思う。

2.6.3.問題に対する本論文の姿勢

本論文では、時期を比較的ひろく捉えることができると思われる二十一代集について、これまでの説を批判的に検証することで、時期的な変遷をたどるとともに、母音の位置と字余りについてもつぶさに調査することで、二十一代集に関しての字余り研究を進める。

なお、坂野の指摘は、本論文で行う私の指摘と重複するところがある。しかし、同時期に書かれた万葉集と古事記では時期による体系的変遷が分からないし、詞花和歌集は掲載数が420首と少ないため、他の歌集にも普遍的に言えるような字余り則とはなっていない。

この理由として、坂野が、そもそも字余り則をうちたてようという目論見のもと母音位置を検証したわけではないことがある。すでに書いたように、坂野の提唱する拍節構造をより強固にするための一つのアプローチとして、母音の位置と字余りの関係を調査しているのだ。

本論文も、5.以降で、各句のなかでどの位置に母音が出現するかを見ていく。その手法や導かれる結論において、坂野と重なる部分が少なくないのであるが、私の場合は、二十一代集について字余りに関する規則を見出し、その考察を行う。二十一代集のすべての歌を対象とする点で、坂野と比べ時期が広がり、さらに調査する歌数も大幅に増えている。また、統計的処理を施し、その有意性を数値的に明らかにすることで、二十一代集について見出された現象をより強固なものとしたいと考える。

3.調査研究

3.1.研究対象と研究方法

二十一代集を調査対象とし、字余りが起こる句や母音音節の位置などを緻密に分析する。そこで見られた現象に対して、統計分析処理を施し、データを揃える。その後、観察された現象に対し、前節で紹介した先行研究を踏まえつつ考察を行う。

二十一代集は、「CD-ROM版 二十一代集データベース」に収録されているすべての歌*8を対象とする。本データベースの底本は、「正保四年吉田四郎右衛門尉版廿一代集本」(以下、生保版本)である。*9

本データベースには、二十一代集掲載のすべての和歌について、作者原表記、標準化表記、和歌原表記、和歌かな標準化表記などの諸情報が収録されている。なお、本卒業論文で対象とした二十一代集のすべての読みも、本データベースに収録された和歌かな標準化表記に依拠している。

*8 五七五七七のリズムの想定されるものだけを対象とし、長歌、旋頭歌は研究対象外とした。

*9 以下の3点は、「CD-ROM版 二十一代集データベース」による同データベースの説明である。

・正保版本は、二十一代集版本の源流となったもの。風格ある筆致・版面からか明治以降の主要な活字本である国歌大観・国民文庫・博文館版・有朋堂文庫・古典全書・校註国歌大系等の底本に採用された。

・本来正保版本は56冊本であるところ、当館蔵本は53冊本でるが、これは、古今集が合綴で1冊に、新古今集が4冊のところ2冊になっているためである。

・なお、新勅撰和歌集において原本落丁(第6丁)により、本文・画像とも松野陽一氏架蔵本で補った。

3.2.分析方法

字余りが起こる句、母音音節の位置などの分析として見出された数値分布は、その有効性を高めるために、統計分析による客観的処理を施す。具体的には、仮説検定としてカイ二乗検定を用いる。

仮説検定とは、複数の頻度データに実質的な有意差があると言えるかどうかを客観的に判定するために利用する分析方法で、カイ二乗検定とは、2群以上の出現比率に差があるかどうかを調べる比率検定である。

詳しい説明については、4.2.2で行う。

4.字余り句の分布に関する考察

4.1.字余り句に関するデータ

4.1.1.総掲載数

まず、研究対象となる二十一代集すべての歌集について、短歌の総掲載数と字余り歌数、ならびに、字余り歌数の総掲載数に対する割合をみる。

二十一代集の歌集については、この割合からなんらかの意図、明白な意識差を汲むことはできない*11。 ただ、字余り歌割合の大小は、時代とともに傾向づけられるとは言えず、それぞれの歌集の撰者や流派に影響を受けている部分が多いように思われる。

*10 以下全ての表内で「古今」「後撰」のように「和歌集」を省き、本文中においては「古今集」「後撰集」のように「和歌」を省く。

*11 歌集ごとの割合をわかりやすくするため、資料編1.1.にグラフを作成している。

4.1.2.字余り句の分布

4.1.のうち、表記上文字数が定型を超過する数*12を句ごとに分け、下の表に挙げた。この表には、母音音節を含まないものも含まれる。

*12 以後、単に「字余り数」と書く。

4.1.3.句ごとの字余り割合

次に、4.2.で挙げた字余りを、歌集同士で偏向をみるため、句ごとに割合で表示する。*13

さらに、これを分かりやすくするために、句ごとに順位づけをし、最も割合の高い句に濃い斜線を、2番目に割合の高い句に薄い斜線を施し表示している。

この表から分かることを、以下に述べていく。

*13 算出方法は、割合=句ごとの字余り数/総字余り数×100 とする。

なお、例えばひとつの歌の中でふたつ以上の句に字余りがみられる場合があるため、必ずしも割合を足して100%になるわけではない。

4.2.句ごとの字余り発生頻度に関する現象についての統計的検証

4.2.1.現象の説明

4.1.3.に挙げた<表4>を見ると、そこに明白な一つの境界線を見ることができる。その境界線というのが、新古今集である。

古今集から千載集まで、字余りの起こる句が最も多いのは第五句、次いで多いのが第一句であるが、新古今集以降はその様子が一変する。新古今集から新続古今集までは、これまで二位*14だった第一句が一位に、三位ないし四位だった第三句が二位となる。第五句はどうなるかというと、新勅撰集と続後拾遺集のみで二位となることができるものの、三位以下がほとんどであり、新後撰集では最下位にもなっている。さらに言えば、新勅撰集と続後拾遺集も、数字をみればその僅差が分かるだろう。

さて、古来より、第一句・三句・五句に字余りが多く、対して第二句・四句に少ない、という対立については指摘されてきたものの、その詳細な偏りについては言及されてこなかった。

しかし、その句ごとの数をこのように並べて見てみると、どの句に字余りが生じるかという問題は、歌集ごとに異なっていることが分かった。ここで記述すべきは、新古今集以前とその後で、入れ替わりではなく、明らかに順位変化が起きていることだ。古今から千載までの二位は第一句だが、新古今集以降は新勅撰を除いて第三句が二位となる。

具体的に、新古今集を境に増えた第一句の字余り歌について、例を示す。

(1) けふといへは/もろこしまても/ゆくはるを/みやこにのみと/おもひけるかな(新古今集 5番)

(2) ときしもあれ/たのむのかりの/わかれさへ/はなちるころの/みよしののさと(新古今集 121番)

(3) しくれのあめ/そめかねてけり/やましろの/ときはのもりの/まきのしたはは(新古今集 577番)

(4) なかめわひぬ/しはのあみとの/あけかたに/やまのはちかく/のこるつきかけ(新古今集 1526番)

(5) けふはいとと/なみたにくれぬ/にしのやま/おもひいりひの/かけをなかめて(新古今集 1977番)

4.1.1.に挙げた総掲載数に対する字余り歌の割合によると、新古今集を契機にその数が変わるようには見られない。字余り歌そのものというより、どの句を字余り句とするか、に関しての一種の流行があったのではないかと考えられる。詳しい考察については4.3.で行う。

*14 順位における「X位」という言い方について、字余りの起こる句の数をそれぞれ比べたとき、字余りの起こる句数の多い句を上から一位、次が二位、と順位づけして呼んでいる。

本卒業論文において、字余りの起こる数以外ではこの言い方はしていない。

4.2.2.統計的処理を行う理由と概要

4.1.で示したように、二十一代集の字余りの分布は一様ではなく、ある傾向があると見られる。その傾向のうち、とくに注目されるのは次の点である。

・第一句、第三句は、新古今集以降で字余り数が増えた。

・第五句は、新古今集以降で字余り数が減った。

しかし、この分布は単なる偶然によって生じたものであるという可能性もある。そこで、統計的処理を行うことにより、上記のような差があると述べてよいのかという検証を行うことにする。統計的処理としては、カイ二乗検定を行う。カイ二乗検定は、2群において、2群間に差があるとみなしてよいかということを検証する統計処理である。

4.2.3.カイ二乗検定の方法

4.2.1.に現象の説明を行ったが、ここでは、これまでに示したデータに本当に有意差(実質的に意味のある差)が見られるかどうかを、統計的手続きのカイ二乗検定によって明らかにするとともに、カイ二乗検定の結果から導かれるものについて述べていく。先に軽く触れたが、カイ二乗検定とは、2群の出現比率に差があるかどうかを調べる検定である。その手順を簡潔に表すと、以下のようになる。*15

[1]頻度に「差がない」という仮説(帰無仮説)を立てる。

[2]「差がない」という帰無仮説にしたがって期待値*16を計算する。

[3]期待値と実測値*17の差の大きさを評価するための「検定統計量*18」を計算する。

[4]算出した統計量の値と、判断の基準となる値*19を比較する。

[5a]計算で得られた統計量が基準値より小さい場合には、帰無仮説を棄却できないので、「有意差なし」という結論を得る。

[5b]計算で得られた統計量が基準値以上であれば、帰無仮説が棄却され、「有意差がある」という対立仮説が採択される。

参考に、カイ二乗統計量の求め方を掲載する。

カイ二乗統計量= {(実測値-期待値)2/期待値}の総和

ここでは、カイ二乗検定を用い、4.1.2.で示した字余り句の分布の表の、新古今以前と以後での違いがあるかどうかを検証したい。

この傾向があるかどうかを見るには、新古今集より前(古今~千載)の前半群をⅠ群、新古今集以後(新古今~新続古今)の後半群をⅡ群として、以下のそれぞれの場合分けに基づき、検定を施せばよいと予測される。

(ア)Ⅰ群の第一句:X、第二句から第五句の和:X以外

Ⅱ群の第一句:X、第二句から第五句の和:X以外

(イ)Ⅰ群の第二句:X、第一句、第三句、第四句、第五句:X以外

Ⅱ群の第二句:X、第一句、第三句、第四句、第五句:X以外

(ウ)Ⅰ群の第三句:X、第一句、第二句、第四句、第五句:X以外

Ⅱ群の第三句:X、第一句、第二句、第四句、第五句:X以外

(エ)Ⅰ群の第四句:X、第一句、第二句、第三句、第五句:X以外

Ⅱ群の第四句:X、第一句、第二句、第三句、第五句:X以外

(オ)Ⅰ群の第五句:X、第一句から第四句の和:X以外

Ⅱ群の第五句:X、第一句から第四句の和:X以外

(カ)Ⅰ群の第一句:X、第三句:X以外

Ⅱ群の第一句:X、第三句:X以外

(キ)Ⅰ群の第一句:X、第五句:X以外

Ⅱ群の第一句:X、第五句:X以外

(ク)Ⅰ群の第三句:X、第五句;X以外

Ⅱ群の第三句:X、第五句:X以外

(ア)から(オ)までは、それぞれの句のなかだけでどう差があるかを見ている。たとえば、(ア)で有意差があるという結果が出て、かつ、Ⅱ群において期待値よりも実測値の数が勝っていた場合*20、第一句に関しては新古今集以後のⅡ群が明らかに増えたとみて間違いない、ということになる。

また、(カ)から(ク)までは、字余りが多いと指摘されてきて、なおかつ総数の多い第一句・三句・五句の中でどう差があるかを見ている。たとえば、(カ)でⅡ群に+の有意差がある*21場合、Ⅱ群において第一句が減っていて第三句が増えている、もしくは、第一句が増えていて第三句が減っている、といういずれかということになる。この場合、(ア)~(オ)までのカイ二乗検定結果を参照し判断する。

*15 この説明は、「言語研究のための統計入門」の引用。

*16 「差がない」と仮定した場合に、理論上予測される頻度のこと。

*17 実際に得られた頻度データのこと。

*18 今回はカイ二乗検定を使うので、カイ二乗統計量と思って差し支えない。これはχ2という記号で表す。

*19 参照するものを、限界値という。特定の有意水準(有意差ありという判断が間違っている可能性)において、その限界値は決まっていて、χ2がそれ以上であれば、帰無仮説を棄却することが出来る。

*20 カイ二乗検定の数値は、「差がある」ということのみ示すもので、どう変化したか、なぜ変化したか等の部分は示さない。そのため、仮に差がなかった場合こうなるだろう、とされる期待値と、実際のデータである実測値を比較し、どちらが+の変化をしたのかを見る必要がある。

*21 実際に期待値と実測値を比較し、明らかに増えている方に関し、本論文では「+の有意差がある」という言い方をする。

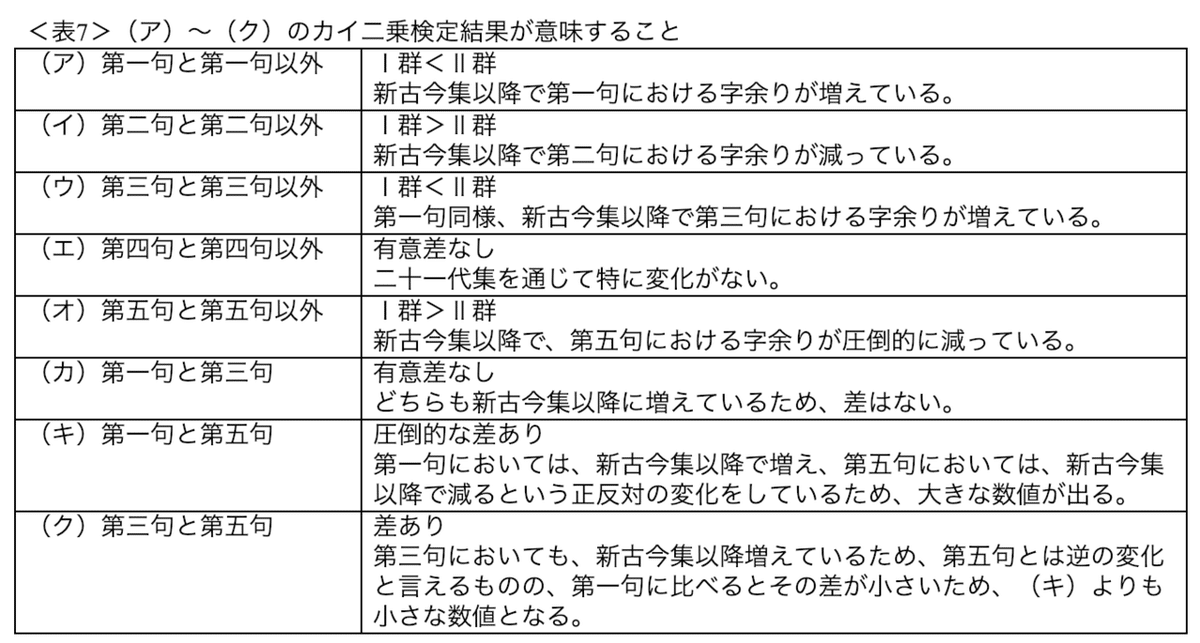

4.2.4.カイ二乗検定の結果と解釈

カイ二乗検定を用いてⅠ群とⅡ群の頻度を比べると、以下の結果となった。

有意差があると出たのは、(ア)第一句と第一句以外、(イ)第二句と第二句以外、(ウ)第三句と第三句以外、(オ)第五句と第五句以外、(キ)第一句と第五句、(ク)第三句と第五句という組み合わせであった。

χ2(カイ二乗統計量)の値は、大きければ大きい程有意差がある(危険確率が下がる)ことを意味する。上の表を見ると、(ア)(ウ)(オ)(キ)に大きく、とりわけ(オ)(キ)において圧倒的に大きな数値が出たことがわかる。

一方、有意差が見られなかったのは、(エ)第四句と第四句以外、(カ)第三句と第五句の2つの組み合わせである。なお、これらのp値は有意水準*22 5%以上で、100回に5回以上は違う結果になることを指示しており、有意差がないという帰無仮説が採択されることになる。

以下、この値をどのように解釈するか、述べていく。

まず、(ア)についての数値詳細を示す。

結果:第一句と第一句以外の出現頻度は、Ⅰ群とⅡ群間において、有意水準0.1%で差があった(χ2=76.70, df=1, p<.001)。

実測値と期待値を比較すると、仮に差が無かった場合、Ⅰ群のX(ここでは第一句)数は実測値より増え、Ⅱ群のX数は実測値より減ることが分かる。つまり実際は、Ⅰ群においてX数が少なく、Ⅱ群においてX数が多いことを指しているのである。

先ほど見たように、今、この「仮に差が無かった場合」という帰無仮説が棄却され、有意差があることが明らかになった。この表を見ると、Ⅱが明らかに大きい数字である、ということが分かる。繰り返しになるが、今回の場合のⅠ群、Ⅱ群は時期に基づく前半後半区分であるため、Ⅱ群が明らかに増えた、と換言できる。

同じように全ての場合分け(イ)~(ク)を解釈していくと*23、以下のようにまとめられる。

上の表から、4.2.1.で説明した現象について*24、統計学的観点からも、以下の二点が、単なる偶然ではないと言ってよいだろう。

・第一句、第三句は新古今集以降で字余り数が増えた。

・第五句は、新古今集以降で字余り数が減った。

以上の検討により、4.1.で見出した傾向は、統計学的にも認めてよさそうであるということがわかった。では、このような分布はいったい何を意味するのであろうか。次節では、その点について見ていくことにする。

*22 危険確率とも言う。

*23 全ての数値詳細は、資料編1.5.を参照。

*24 なお、数や数値の上ではあまりはっきりとしなかった第二句と第四句に関しても、

・第二句は、新古今集以降で字余り数が減った。

ということの有意性、および

・第四句は、新古今集以前と以後で変化があるとは言えない。

ということも分かった。

これらに関して、字余り数の上限があるわけでもないのに、つまり第一句と第三句が増えたからといって、帳尻合わせのために他の句の字余り数を減らす必要はないにもかかわらず、第二句が減ったのはなぜか、なぜ第四句だけが新古今集以前と以後で変化していないのか、という問題や、さらには五音句のみ新古今集以後で字余り数が増え、七音句は減ったという分け方もでき、研究や議論のなされるべき新たな問題が新たに見つかりそうである。しかし、本論文ではこれらの数値に関しては、引き続き、4.2.1.で説明した現象のみを考察する。新たなる見解、更なる説明を待ちたい。

4.3.考察

4.3.1.新古今和歌集と万葉集、古今和歌集について

4.2.で述べたように、二十一代集を通じて見ると、新古今集が大きな、かつ明らかな境界線をなしていることが分かる。カイ二乗検定の結果からもその有意性があると判断できる。では、この現象の背景には何があるのだろうか。

まず触れておかねばならないのは、現存する最古の和歌集である万葉集に関してである。7世紀後半から8世紀後半にかけて成立したとされる万葉集は、賀茂真淵がますらをぶりと評した、素朴で直接的な表現が特徴である。

一方、二十一代集として数えられる最初の歌集は、905年に成立した古今集であるが、久松(1954)*25によると、

万葉集を抒情詩としての和歌の最高峰と見ることは或いは正しいであらうが、しかしそれから展開してきた古今和歌集と新古今和歌集との大きな意義をも忘れることは出来ない。

あるいは、

古今集は…(略)…これから二十一代集に至る勅撰集の最初のものとして、日本の歌集に於ても万葉集・新古今集と共に注意すべきものである。もとよりこれを万葉集・新古今集に比すると、その芸術的価値の劣つて居ることは、一般に言はれる所であり、また至当と考へるが、…

とある。

ここからも、万葉集、古今集、新古今集が日本文学上、とりわけ和歌に関して価値のある歌集であるとみなされてきたことが分かる。また、久松は同書の中で、八代集それぞれについて、その撰者や掲載歌の歌風の観点から、意義をひも解く試みをしている。

それらの細かいまとめについては省略するが、久松は、全体として、古今集で一度大成したものの、以後は新古今集までその緊張が弛み、調が弱まり、新古今集でその芸術が完成される、という把握を行っている。

なお、久松は一貫して、それぞれの歌集の編纂に関する権威を、命を下した天皇・上皇という見方をとっていない。例えば新古今集で言えば、主な撰者である藤原定家にその権威を認めている。これについては、後に述べる。

小島(1944)は、新古今集における本歌取りの数や、採録歌の歌風、詠歌内容の上から、「新古今集は古今集にあこがれてゐる」と述べる。また、万葉集の歌を改作し、新古今へ取り入れたという指摘がなされていることに関しても、典拠が万葉集そのものでなく所伝本によるもののため、あるいは誤伝の可能性もあり、改作とはいえないこと、さらには新古今時代の歌人たちが万葉集を重んじていたこと*26を挙げ、否定している。

新古今集が古今集にあこがれていたと小島は述べたが、石田(1960)も、

新古今集はその集名によっても知られるように、古今集を模楷とし、その組織も八代集の中ではいちばん古今集に似ている。假名序眞名序の二つをもち、二十巻から成り、その部立ても古今集に近い。

と述べた。

あるいは、新古今集中の歌人を次のように表*27にまとめている。

昔の歌と今の歌がほぼ半々なこと、とりわけ古い歌を多く入れたことについては、

新古今集の當代の歌ばかりを並べたて、その中に埋まっていたのでは、單にその美しさがわからないばかりでなく、いいかげん、うんざりしてしまうであろう。ひろい裾野に下って、ゆっくり山容をながめるとき、山の美しさがわかるように、古い歌の與える、くつろぎ、安らけさ、歴史への從順、美的純雅さなどを大事にするとき、いまの歌の美しさが本當にわかるのではないか。

と述べている。

さらに新古今集の時代背景の点から、

京都貴族の勢力がしだいに斜陽化しかかり、貴族の精神や文化が、疲れ、行きづまり、頽廢し、…(略)…それが一方では新古今の歌となって現われたのであって、新古今の歌は、これらさまざまの事がらの中に位置させて考えるでなければ、その正しい理解は得られないのである。

としている。

窪田(1960)は、上皇が独自に立てた、予選歌選出の方針を、

その一は、歌体としては短歌に限ることで、長歌・旋頭歌・連歌など、いわゆる雑体は加えられないことである。

その二は、部立に関するもので、俳諧歌・物名など、いわゆる遊戯的のものは排されることである。

その三は、古歌選出の範囲であって、万葉集所載の短歌は取るが、過去の七代集に載った歌は取らないことである。

その四は、古歌の秀歌で遺されているものを広く求めようとの心から、三十六人集、古今和歌六帖、伊勢物語、平安朝の歌論書に引かれている歌で人口に膾炙しているものなどを渉猟することである。

その五は、古歌を尚ぶが、より多く現代の歌を尚ぶべきことである。

以上のようにまとめている。

その上で、

これによって見ても、二十二歳の上皇が、いかに広い視野に立って見られたか、また和歌をいかに純粋に、良心的に見られたか、さらにまた、過去の勅撰集中第一のものとしようとされた清新の緊張と抱負とがうかがわれるのである。

と述べている。

以上述べてきたように、新古今集が万葉、古今集を非常に尊んでいたことは恐らく疑いない。その上で、新古今集がどのような態度で撰歌されたのか、考えていく。

*25 八代集について、詳しい解説・注釈の著者はそれぞれ異なるが、ここで引用した箇所は久松によるものである。

*26 藤原俊成「後鳥羽院御口傳」「八雲御抄」の記述を根拠としている。

*27 以下は、石田によるこの表の説明である。

ここに萬葉時代の五十六首とあるのは、萬葉集にあると否とを問わず同時代の歌人の歌とされたものを全部數えたもの、平安朝時代というのは、萬葉時代でも當代でもない、それ以外のすべてをさしたもの、當代歌人といったのは、假に新古今撰集の命の下った建仁元年十一月三日に生存していたもので、そのうち生存確實の者六十三人、生存を推定し得る者十五人である。猶、この表は流布本一千九百八十一首について數えたもので、讀み人知らずおよび神佛詠の歌百十一首は除いてある。

4.3.2.新古今和歌集の権威者について

さて、上にも挙げた、新古今における権威者について述べる。

小島(1944)は、「新古今和歌集の研究」の中で、その権威者について久松とは異なる説を提唱している。つまり、何といっても最高権威者は撰者ではなく下命者である後鳥羽上皇である、としている。

…新古今集についての具體論の中には、藤原定家等の五人の撰者の権限を過大視し、これら撰者の新古今集に作用した意志がこの集を性格づけてゐるものと認定する傾向があるからである。だが、實際には、撰者の権限はごく微小であつて、その選歌上の意見とか好尚とかは、後鳥羽上皇に上進したその選歌の上にしか發現してゐないので、撰集過程中に於ては、僅かに題詞や作者名の記載形式の統一といふやうな事務的なことにのみ撰者の獨断専行が許されてゐるに過ぎない。…(略)…新古今は名實共に 後鳥羽上皇の親撰の集であつて、撰者は何れも撰集事業の単なる事務助手たるに過ぎなかつたと言へるのである。

さらに撰者である定家の日記「明月記」には、後鳥羽上皇が撰歌に対し口出しをしてくるので嫌だ、という記述も残されていることを指摘する。

また、窪田(1964)は、「完本 新古今和歌集評釋 上巻」の概説のなかで、後鳥羽上皇の和歌への深い思い入れについて書いている。

しかし、その撰歌に関しては、

新古今集は後鳥羽上皇の親撰ではあるが、その資料となったものは、五人の撰者たちの撰歌して上進したものであることは既述のとおりで、これに取捨を加えたに過ぎない。問題は取捨の程度である。その実情は知るよしもないが、多くはなかったと思われるのである。

として、上皇の権威は認めつつも、小島の言う、その撰歌についての圧倒的独断には首肯しない。

以上のことから、実際にどこまで実務に踏み込んだかはしばらく措くにしても、歌会を盛んに開き、和歌所を再興したことでも知られる後鳥羽上皇が、万葉・古今集を目標とし、価値ある一大歌集を作りたいと思っていたことは明らかであると思われる。しかも、後鳥羽上皇こそが権威者であり、撰歌に関わっていたため、新古今はまさに上皇の想いを形にしたものだと言っても過言ではないだろう。

ここからは私の憶測になるが、一大歌集を編みたいと志した上皇が、まず何を思ったかを考えてみる。久松(1954)の分析にのっとって考えてみると、古今集のあと、千載集までは調が弱まりつつあった。そこで、万葉集、古今集に憧れていた後鳥羽上皇が、もう一度古今集のような歌集を出そうと試みたと仮定するならば、ある一つの可能性が見える。後鳥羽上皇が意図的に、第一句の字余り歌を多く入れた可能性である。たとえば、万葉集や古今集のような色合いは残しつつ、「新鮮さ」が欲しいと思ったとき、生まれたのが第一句の字余り、捨てられたのが第五句の字余り、という構図が出来上がる。

しかし、残念ながら、この案に関しては、有力な根拠を何も得られていないため、筆者の想像の範囲を脱していない。また、新古今集における「句による字余り数の増減」が、仮に後鳥羽上皇の意向によったものだとしても、その後、新続古今集まで同じ傾向が続くのはなぜか、といった問題も当然ある。もちろん、4.1.1.で既に示したように、字余り歌の占める割合が、全体に比べて大きくはないことも承知している。しかし、字余りでこのような意図的変化が見られたのだから、非字余り歌も新古今集より前と以後で大きな変化があったと考えるほうが自然なのではないだろうか。今後、新古今集がひとつの大きな境界線という前提のもと、非字余り歌の研究が進められることを期待したい。

4.4.句ごとの字余り発生頻度に関する結論

ここまで、二十一代集における歌集別でみた句ごとの字余り発生頻度について、新古今集がひとつの大きな境界であることを指摘し、その有意性をカイ二乗検定によって明らかにした。再掲すると、具体的には、

・第一句、第三句は新古今集以降で字余り数が増えた。

・第五句は、新古今集以降で字余り数が減った。

の二点である。

また、

・第二句は、新古今集以降で字余り数が減った。

・第四句は、新古今集以前と以後で変化があるとは言えない。

ということも分かった。

その後、

・古今集に一度大成した和歌が、千載集までには衰退していったこと

・新古今集が万葉・古今にあこがれ、重んじていたこと

・新古今集編纂において、最も権威があったのは後鳥羽上皇だったこと

を挙げた。

そこから上に述べたような、後鳥羽上皇が意図的に第一句における字余りを流行させたことを考察した。さらに、非字余りに関しても後鳥羽上皇の想いが反映された、千載までとは違う何か―内容、技巧、装飾など―、いわば「仕掛け」がある可能性もあるのではないか、と述べた。

繰り返しになるが、後鳥羽上皇が意図的に第一句字余りを増やしたことに関しては、残念ながら有力な根拠を集めえなかったため、筆者の憶測の域を脱していない。しかしながら、カイ二乗検定までの手続きではっきりした、二十一代集における句ごとの字余り発生頻度について、「新古今集が大きな境界をなしている」ことは、今回の論文で初めて明らかになったことである。

二十一代集における句ごとの字余り発生頻度に関する現象に対して、以上のように結論づけたい。

5.字余り句中の母音の位置に関する考察

5.1.母音位置と字余りに関する指摘

ここからは、それぞれの歌集において、どの位置に母音が出現するかを調査する。

さて、毛利(1998)が万葉集について指摘したことをまとめると、母音が出現した場合に字余りを起こしやすい句については以下のようになる。

なお、以下は筆者がまとめたものである。

・万葉集において、字余りの起きやすい(a)グループと起きにくい(b)グループに分かれる。

(a)グループ 短歌第一・三・五句、長歌五音句・結句。

(b)グループ 短歌第二・四句、長歌七音句。

・さらに、(b)グループの中でも、第五句音節目の第二母音以下は、母音が「五音節目の第二母音」以下に位置するときは、(a)グループと同程度に字余りの比率が高くなる。

よって、字余りの観点から、以下のように大別できる。

A群…(a)グループと、(b)グループのうち「五音節目の第二母音」以下の箇所。

B群…(b)グループのうち「五音節目の第二母音」より前の箇所。

A群は、母音を句中に含むと極めて多くのものが字余りをきたす一群。

B群は、字余りをきたすものもあるが、字余りを生じない方がそれを遥かに上回る一群。

毛利氏は、上のように、「A群は、母音を句中に含むと極めて多くのものが字余りをきたす一群であり」と述べた。2.4.でも書いたが、第一句、第三句、結句はA群に属すとされ、句の中の母音位置については言及されておらず、母音があると字余りをきたしやすい、との説明が為されている。

また、第二句、第四句については、五音節目の第二母音以下に母音が位置するとき、第一句、第三句、第五句と同じように字余りをきたすことを指摘し、五音節目の第二母音以下の箇所をA群としている。

この点について、二十一代集の場合で同じことがいえるのか、ということをみていきたい。

各歌集についてのデータ*28は表にまとめている。第一句から第五句までを分け、字余りだけでなく非字余りの歌についても、母音の位置を調べた。*29

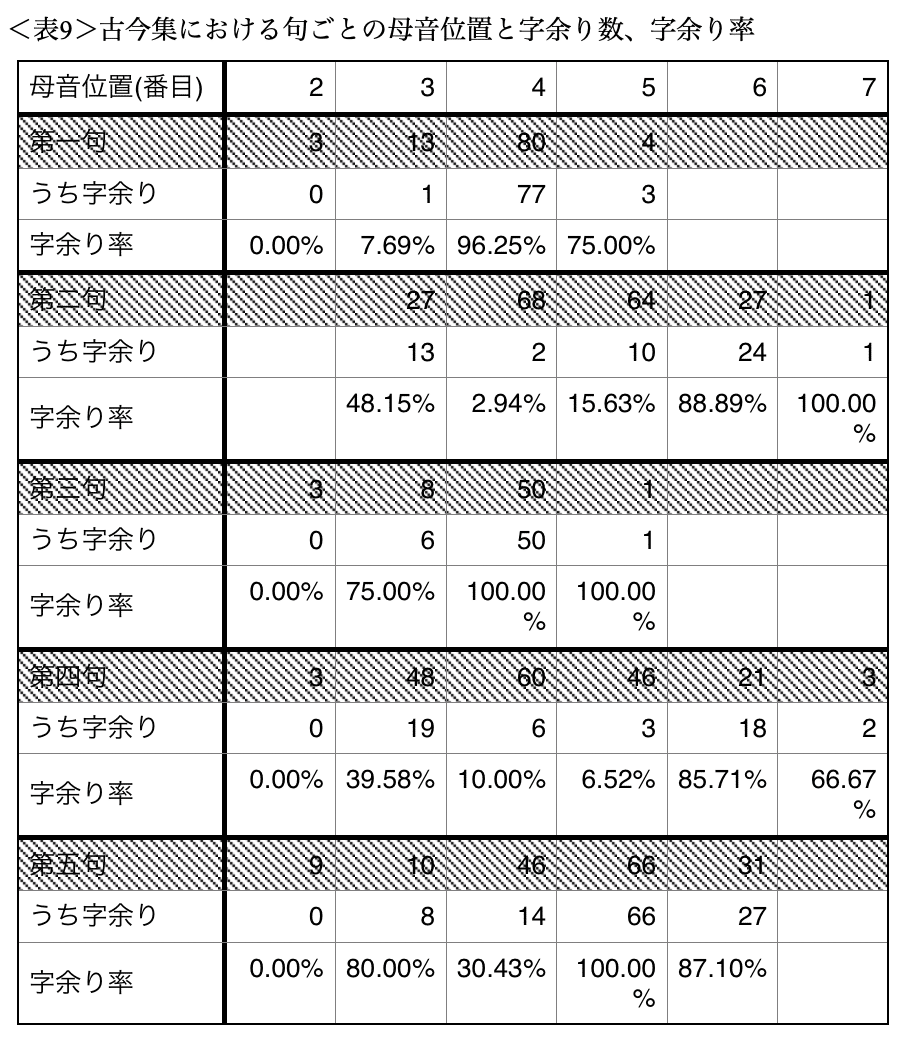

まず、以下に示した古今集の表を例に、データ整理の方法について説明していく。

それぞれの句で、どの位置に母音(ア、イ、ウ、オ)があるかをみると、第一句は前から2番目に3首、母音ア、イ、ウ、オのいずれかが出現する。その3首のうち、字余りになる例は見られない。一方、前から4番目に母音ア、イ、ウ、オのいずれかが出現するのは80首あり*30、そのうち、字余りになる歌は77首ある。同じように、第一句の第五句までについて、2~7番目、あるいはそれ以外*31としてその母音の位置を確かめる。

なお、これ以後の表における網かけは、本論文4.で用いた順位を示す網かけとは関係がない。

さて、以下、私の分類を基に考察するに、二十一代集全てについて、次の三点が言える。

【イ】五音句すなわち第一句・三句では、4番目・5番目*32に母音が来ると字余りをきたす確率が高いこと

【ロ】七音句のうち、第二句・四句では、3番目に母音が来ると字余りをきたしやすいこと

【ハ】七音句のうち、結句すなわち第五句では、5番目に母音が来ると字余りをきたす確率が高いこと

以下にみていく私独自の分類は、母音の位置によってその字余り句に偏りがあるかどうかをみたものだが、【イ】【ロ】【ハ】3点が真だと言えると、これらは、上に挙げた毛利氏(1998)の指摘に新たな見解を投じるものだと考える。

本説の冒頭で再度触れた、毛利氏の説を念頭に置き二十一代集について調査してみると、万葉集では母音の位置が問題にされていない第一句、第三句、第五句の中でも、その母音位置にははっきりと偏向がある、ということがわかる。これは、【イ】と【ハ】に関する考察で再度詳しく述べる。

また、毛利氏は、(b)グループに分けられた第二・四句について、「一句中の母音が「五音節目の第二母音」以下に位置するとき」、字余りの比率が高くなると指摘しているが、二十一代集においては、五音節目の第二母音以下のみでなく、3番目の母音の多さにも言及すべきだと思われる。この傾向は第五句にはみられず、従って、七音句ゆえの性質ではないことが明らかだからである。これも、【ロ】に関する考察で再度述べる。

ここからは、上述した【イ】【ロ】【ハ】それぞれについて、実例を挙げて詳しく説明したい。

【イ】【ロ】【ハ】の3点は二十一代集の全てに言える傾向であるが、古今以外の数値については資料編にまとめた。

*28 資料編2.1を参照のこと。

*29 長歌、旋頭歌は除く。

*30 以降、本論文では、その歌の特定の句(第一句、第二句など)を指す場合でも、数える単位として首を使用する。

*31 句頭に母音がきても字余り回避となることがあるが、今回は除外した。

*32 X番目という書き方は、かな表記の歌に関して、それぞれの句の頭から数えたかな文字を指している。以下すべて同じ。

5.2.【イ】第一句、第三句の4番目・5番目について

5.2.1.【イ】現象の説明

まず、

【イ】五音句すなわち第一句・三句では、4番目・5番目に母音が来ると字余りをきたす確率が高いこと

という点に関して、例を示しながら説明したい。なお、これらの例はすべて古今集中から抜き出している。

【イ】を換言すると、第一句・三句において、句中の母音の位置が4番目ないし5番目のときは、2番目ないし3番目に母音があるときに比べ、高い確率で字余りをきたすということだ。例えば、

(5) おほあ*33らきの/もりのしたくさ/おいぬれは/こまもすさめす/かるひともなし*34(古今集 892番)

(6) a. はなのいろは/かすみにこめて/みせすとも/かをたにぬすめ/はるのやまかせ(古今集 91番)

b. なつとあきと/ゆきかふそらの/かよひちは/かたへすすしき/かせやふくらむ(古今集 168番)

(7) a. きのふといひ/けふとくらして/あすかかは/なかれてはやき/つきひなりけり(古今集 341番)

b. いまこそあれ/われもむかしは/をとこやま/さかゆくときも/ありこしものを(古今集 889番)

上に挙げた(5)は、第一句の3番目に、(6)は4番目に、(7)は5番目にそれぞれ母音が現れ、かつ字余りを起こす例である。なお、第一句の2番目に母音が出現し、かつ字余りを起こす例はない。3番目に母音が出現し、字余りを起こす例は1例のみである。

ここで、(5)のように3番目に母音があり、かつ字余りを起こす例と、(6)(7)のように4番目、5番目に母音があり、かつ字余りを起こす例の数を、5.2.に挙げた<表9>より抜き出して比べてみる。

抜き出した下の<表10>を見ると、3番目に母音がある例は全部で13首ある。しかし、(5)のように字余りをきたす例は、先ほども述べたように、(5)の他には無い。

一方、(6)のように4番目に母音がある例は80首あり、そのうち77首が字余りを起こしている。(7)についても、5番目に母音がある4首のうち、3首が字余りを起こしている。二重線枠で囲んだのは、4番目・5番目に母音があり、かつ字余りをきたす確率である。2番目・3番目に母音があり、字余りをきたす確率と比べても大きいことが分かるだろう。

日本語では単独母音音節は基本的に形態素の頭にしか位置しないので、句中の上位ほど母音が来にくいのはある意味で当然である。しかし、表に見るように2番目・3番目も皆無ではなく、それらが字余りになる確率を見ると、4番目・5番目における確率との間で差があるということである。

母音があり、字余りを起こさない場合の例も、下に挙げる。

(8) a. おい*35らくの/こむとしりせは/かとさして/なしとこたへて/あはさらましを(古今集 895番)

b. おいぬれは/さらぬわかれも/ありといへは/いよいよみまく/ほしききみかな(古今集 900番)

(9) a. としおへて/はなのかかみと/なるみつは/ちりかかるおや/くもるといふらむ(古今集 44番)

b. たかあきに/あらぬものゆゑ/おみなへし/なそいろにいてて/またきうつろふ(古今集 232番)

(10) a. ひとはいさ/こころもしらす/ふるさとは/はなそむかしの/かににほひける(古今集 42番)

b. なみのうつ/せみれはたまそ/みたれける/ひろははそてに/はかなからむや(古今集 424番)

(11) あきちかう*36/のはなりにけり/しらつゆの/おけるくさはも/いろかはりゆく(古今集 440番)

(8)は、第一句の2番目に、(9)は3番目に、(10)は4番目に、(11)は5番目にそれぞれ母音が現れ、かつ字余りを起こさない例である。表を見ると、(8)と同じような例は3首(100.00%)、(9)と同じような例は12首(92.31%)、対して(10)と同じような例は3首(3.75%)、(11)と同じような例は1首のみ(25.00%)である。この数字は、当然、先に挙げた字余りを起こす確率の大きさと全く逆になるわけだが、2番目・3番目に母音が現れた場合字余りをきたしにくく、4番目・5番目に現れた場合字余りをきたしやすいということがはっきり分かる。

また、第三句に関しても同じように例を挙げる。

実は古今集中、第三句において、3番目に母音が現れ字余りを起こすものが少なくない。ただ、二十一代集を通して見ると、第三句についても大きな傾向として言えるのである。これについては、カイ二乗検定による統計処理の項で詳しく述べることにし、ここでは第三句における現象を例を示しながら説明したい。

(12) a. かれるたに/おふるひつちの/ほにいてぬは/よをいまさらに/あきはてぬとか(古今集 307番)

b. わかかとの/わさたもいまた/かりあけねは/かねてうつろふ/かむなひのもり(古今集 1148番)

(13) a. わかきみは/ちよにやちよに/さされいしの/いはほとなりて/こけのむすまて(古今集 343番)

b. かめのをの/やまのいはねを/とめておつる/たきのしらたま/ちよのかすかも(古今集 350番)

(14) やまさとは/もののさひしき/ことこそあれ/よのうきよりは/すみよかりけり(古今集 944番)

(12)は、第三句の3番目に、(13)は、第三句の4番目に、(14)は、第三句の5番目に母音が出現し、かつ字余りを起こす例である。2番目に母音が出現し、字余りを起こす例は古今集中無い。

(15) a. さくらはな/ちりかひくもれ/おいらくの/こむといふなる/みちまかふかに(古今集 349番)

b. なにをして/みのいたつらに/おいぬらむ/としのおもはむ/ことそやさしき(古今集 1063番)

(16) a. わかやとの/はなふみしたく/とりうたむ/のはなけれはや/ここにしもくる(古今集 442番)

b. われをおもふ/ひとをおもはぬ/むくい*37にや/わかおもふひとの/われをおもはぬ(古今集 1041番)

(15)は、第三句の2番目に、(16)は、第三句の3番目に母音が出現し、字余りを起こさない例である。<表11>に示したように、4番目・5番目に母音がありつつ字余りを起こさない例は、古今集中には無い。

それでは、【イ】五音句すなわち第一句・三句では、4番目・5番目に母音が来ると字余りをきたす確率が高いこと について、これまで例を示して説明してきた内容を、モデルを用いまとめる。

第一句・三句中の母音位置による字余り発生の偏りについての現象

2番目・3番目に母音(●)がある場合の母音以外(×)の数が4つであるのに対し、4番目・5番目に母音(●)がある場合、母音以外(×)が5つになっている*38ことに注目してほしい。2番目・3番目に母音がある場合、第一句・三句の定型を逸脱しない句が多く、対して、4番目・5番目に母音がある場合は、そのほとんどが字余りを起こすことを表している。

*33 網かけ(note版は太字)は、字余り句/非字余り句の区別なく、句中の母音に施している。

*34 どの位置に母音が来るか、などの例を挙げる際は、すべて平仮名表記とする。なお、平仮名表記については、3.1.で述べた通り、「CD-ROM版 二十一代集データベース」に収録された和歌かな標準化表記に準ずる。

*35 ここで、「老い」については「悔い」「報い」等とともにちょっと注意が必要である。これらの終止形は「おゆ」「くゆ」「むくゆ」なので、連用形の「い」もヤ行相当である。ア行・ヤ行のイ段音の音韻的区別については議論のあるところだが、万葉集の字余りにおいては異なる振る舞いをすることが指摘されている。毛利(1981)など。

しかし、これまで述べてきたように、対象とした二十一代集のすべての読みを、「CD-ROM版 二十一代集データベース」に収録された和歌かな標準化表記に依拠しているため、筆者の判断で除くことはしない。

二十一代集データベースに収録された和歌かな表記を変えることなく、これに準じて分類している。

なお、かな標準化するにあたり、データベースの方針としては、以下のようにある。

歴史的仮名遣いの基準は『岩波古語辞典』か『角川新字源』(漢字の歴史的仮名遣いによる読み方が 出ている。)をもとにし、適宜『広辞苑』や『小学館日本国語大辞典』、『和歌大辞典』、『諸橋大漢 和辞典』を参照する。

*36 本来、和歌において音便化はされないが、ここで第一句「あきちかう」は、「きちかう(桔梗)」を導きたい意図が明らかである。ゆえに、単純に「5番目母音の非字余り句」とは言い難いが、他に例がみられないため、本歌を載せることとする。

*37 「むくいにや」に関しても、注釈35番と同じく、ヤ行であるため、ア行イと同じ扱いはできないと思われるが、ここでは二十一代集データベースに基づく。

*38 このモデルは理解しやすくするため、字余り句を定型+1としているが、必ずしもそうとは限らない。その場合、母音(●)または母音以外(×)が増えることになる。

5.2.2.【イ】カイ二乗検定の方法

5.1.1.で説明した、【イ】五音句すなわち第一句・三句では、4番目・5番目に母音が来ると字余りをきたす確率が高いこと について、ここからは、カイ二乗検定によって明らかにするとともに、カイ二乗検定の結果から導かれるものについて述べていく*39。

ここでは、2番目・3番目―4番目・5番目という対比がほとんど*40であるため、それぞれを足し、字余りと非字余りの数を比較したい。なお、以下それぞれ、場合分けして検定を行う。

a.第一句について

(ア)古今集の2番目・3番目―4番目・5番目

(イ)後撰集の2番目・3番目―4番目・5番目

(ウ)拾遺集の2番目・3番目―4番目・5番目

(エ)後拾遺集の2番目・3番目―4番目・5番目

(オ)金葉集の2番目・3番目―4番目・5番目

(カ)詞花集の2番目・3番目―4番目・5番目

(キ)千載集の2番目・3番目―4番目・5番目

(ク)新古今集の2番目・3番目―4番目・5番目

(ケ)新勅撰集の2番目・3番目―4番目・5番目

(コ)続後撰集の2番目・3番目―4番目・5番目

(サ)続古今集の2番目・3番目―4番目・5番目

(シ)続拾遺集の2番目・3番目―4番目・5番目

(ス)新後撰集の2番目・3番目―4番目・5番目

(セ)玉葉集の2番目・3番目―4番目・5番目

(ソ)続千載集の2番目・3番目―4番目・5番目

(タ)続後拾遺集の2番目・3番目―4番目・5番目

(チ)風雅集の2番目・3番目―4番目・5番目

(ツ)新千載集の2番目・3番目―4番目・5番目

(テ)新拾遺集の2番目・3番目―4番目・5番目

(ト)新後拾遺集の2番目・3番目―4番目・5番目

(ナ)新続古今集の2番目・3番目―4番目・5番目

b.第三句について

第三句についても、(ア)~(ナ)と同じようにみる。

*39 カイ二乗検定の手順、説明等については、4.2.3.を参照して欲しい。

*40 6番目に母音が出現することもあるが、既に5音定型を超過しているため、当然全てが字余りとなる。有意性を論議するまでもないため、ここでは触れないこととする。

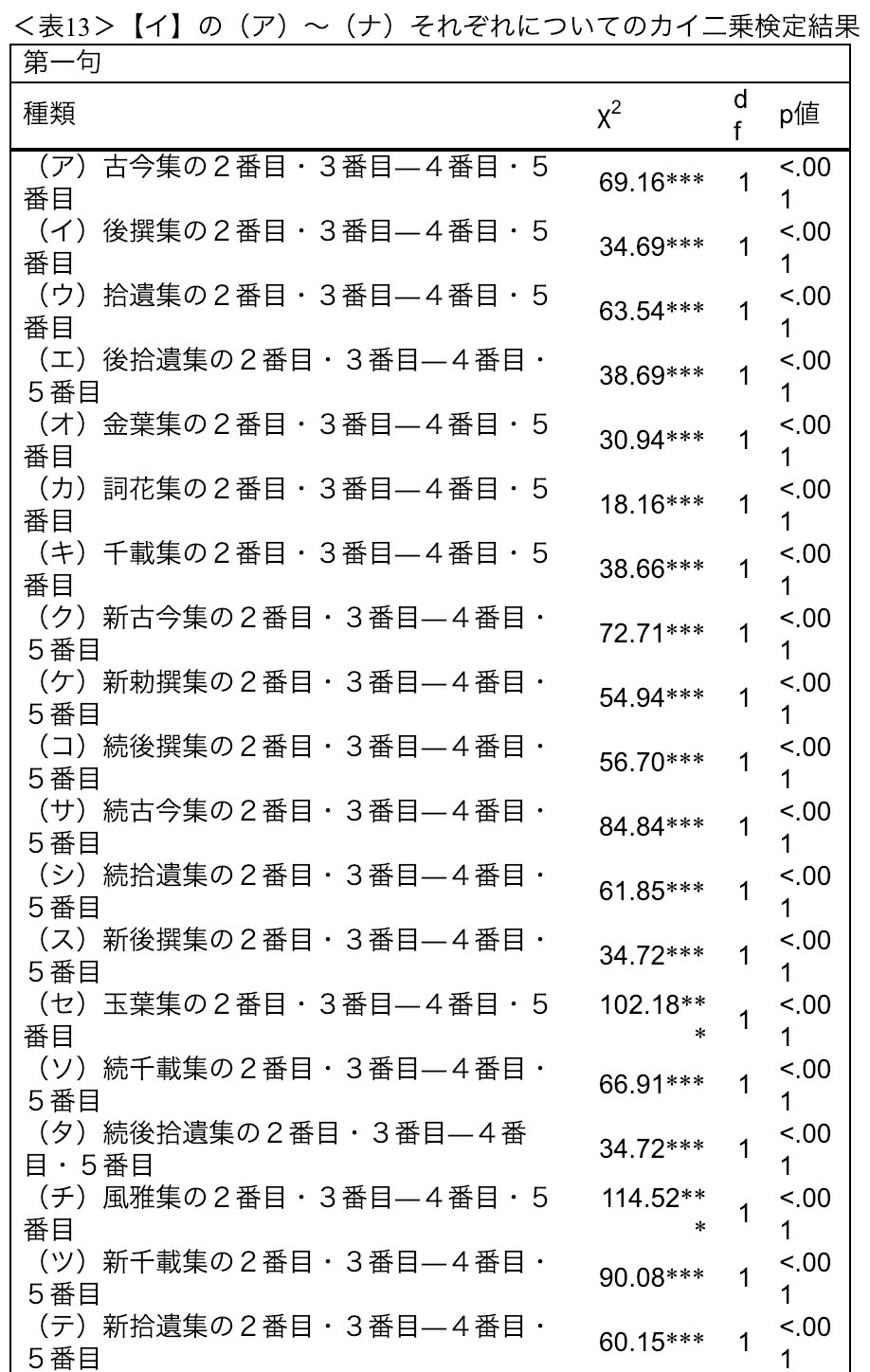

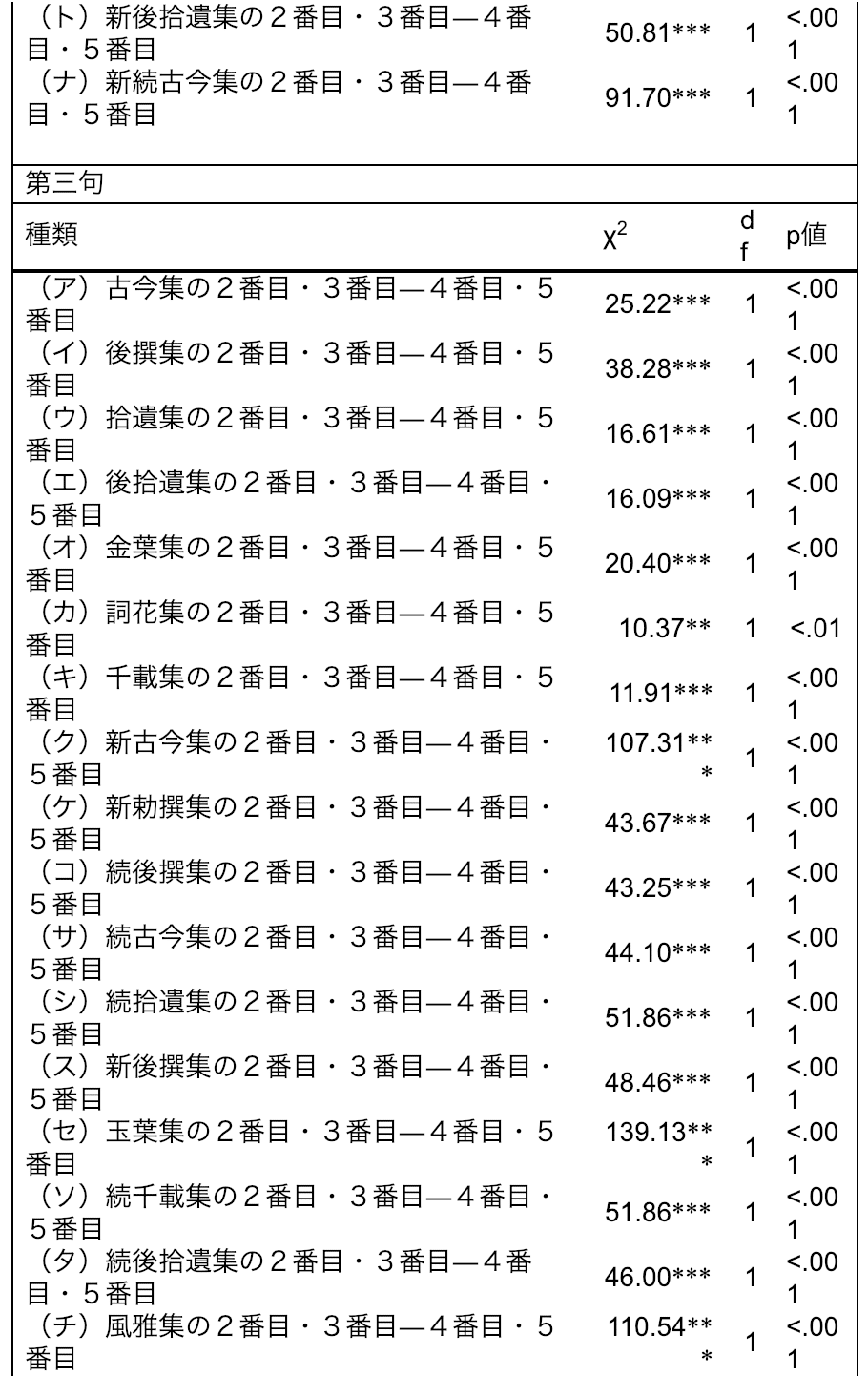

5.2.3.【イ】カイ二乗検定の結果

5.2.1.に基づき、(ア)~(ナ)までの第一句と第三句に検定を施した。その結果が以下の通りである。

詞花集の第三句においてのみ、有意水準が0.005以下という結果が出たものの、それ以外の全てで有意水準0.001以下となった。詞花集については、4.1.1.に挙げた総掲載数および資料編2.1.6.にも挙げたように、全体の掲載数が少ないことがこの結果に影響しているように思われる。ともあれ、二十一代集を通して有意差がはっきり見られるということは疑いないことが分かる。

5.2.4.【イ】カイ二乗検定結果の解釈

0.5%有意である詞花集も含め、全てにおいて高い数値が得られた。この有意差がどのようなものなのかを、今一度確認したい。下に挙げたカイ二乗統計表は、(ア)古今集の第一句、第三句のものである。それぞれを解釈していきたい。

結果:古今集の第一句において、字余りと非字余りの出現頻度は、2番目・3番目に母音がある場合と4番目・5番目に母音がある場合の間において、有意水準0.1%で差があった(χ2=69.16, df=1, p<.001)。

実測値をみると、2番目・3番目に母音があり、かつ字余りを起こしているものが1首、非字余りのものが15首あり、4番目・5番目に母音があり、かつ字余りを起こしているものが80首、非字余りのものが4首ある。

期待値とは、4.2.3.でも述べたように、仮に差が無いと仮定した場合に予想される出現頻度である。こちらをみると、合計が変わらない場合、2番目・3番目の字余りは増え、当然非字余りが減る。また4番目・5番目の字余りが減り、非字余りが増えることになる。

しかし、カイ二乗統計量が大きく出ており、この期待値で表される帰無仮説が棄却された。つまり、明らかに2番目・3番目に母音がある場合の字余りが少なく、4番目・5番目に母音がある場合の字余りが多い、ということを意味している。

次に、第三句の解釈を行う。

結果:古今集の第三句において、字余りと非字余りの出現頻度は、2番目・3番目に母音がある場合と4番目・5番目に母音がある場合の間において、有意水準0.1%で差があった(χ2=25.22, df=1, p<.001)。

こちらも、第一句についての解釈と全く同じ結果となる。実測値と期待値をくらべたとき、2番目・3番目に母音がある場合の字余りが少なく、4番目・5番目に母音がある場合の字余りが多い、ということの有意差があることを意味している。

【イ】第一句・三句では、4番目・5番目に母音が来ると字余りをきたすこと についてまとめると、第一句と第三句において、二十一代集を通じて、母音の位置が2番目・3番目にあるときと比べ、4番目・5番目にあるときに明らかに字余りが多いことを指摘した。

その後、二十一代集の全てでその有意差が明らかになり、その意味するところが【イ】とまったく合致した。

5.3.【ロ】第二句、第四句の3番目について

5.3.1.【ロ】現象の説明

次に、【ロ】七音句のうち、第二句・四句では、3番目に母音が来ると字余りをきたしやすいこと について説明する。

先述の通り、第二句・四句は字余りの少ない句だとされてきたが、万葉集においては「五音節目の第二母音以下」に母音がきた場合、字余りをきたしやすいと毛利氏が指摘している。これは仮に仮名書きにした場合、6番目以下に母音字が来るということである。

本論文で改めて二十一代集についてその母音の位置を調べたところ、第二・四句に関して、【イ】【ハ】ほどはっきりとはしないものの、目立った傾向があった。本節では、どれほど「傾向」と呼んでいいかを探っていく意味も含め検証し、また、全く無視すべき傾向とはいえない、という指摘をしたい。

【イ】と同様、古今集の例を用いて説明していく。

(17) a. はなのなか/めにあくやとて/わけゆけは/こころそともに/ちりぬへらなる(古今集 468番)

b. なつむしの/みをいたつらに/なすことも/ひとつおもひに/よりてなりけり(古今集 544番)

(18) a. かれるたに/おふるひつちの/ほにいてぬは/よをいまさらに/あきはてぬとか(古今集 308番)

b. かきくらす/こころのやみに/まとひにき/ゆめうつつとは/よひとさためよ(古今集 646番)

(19) a. さみたれに/ものおもひをれは/ほとときす/よふかくなきて/いつちゆくらむ(古今集 153番)

b. わかかとに/いなおほせとりの/なくなへに/けさふくかせに/かりはきにけり(古今集 208番)

(20) a. こころさし/ふかくそめてし/をりけれは/きえあへぬゆきの/はなとみゆらむ(古今集 7番)

b. いつはとは/ときはわかねと/あきのよそ/ものおもふことの/かきりなりけり(古今集 189番)

(17)は、第二句の3番目に母音があり、(18)は、第四句の3番目に母音がある。(17)(18)は、ともに字余りを起こさない例である。(19)は第二句の3番目に、(20)は第四句の3番目に母音があり、ともに字余りを起こす例である。

今再び、これらの全体の中での数を、表から抜き出して示す。

二重枠で囲った箇所は、第二句および第四句における3番目母音の字余り率なのだが、4番目・5番目に母音がある場合に比べ、やや字余り率が大きくなっていることに気付く。

注目したいのは、【イ】で述べたように、第一句・三句で母音も字余りも多い4番目と比べてみると、母音の数自体は第二句・四句でも4番目が多いことである。それなのに、3番目のほうがより字余りをきたしやすい。しかも、同じ七音句である第五句にこの傾向はみられない*41。

また、毛利氏の指摘通り、五音節目の第二母音以下に母音がある場合は、万葉集のみでなく二十一代集でもそのほとんどが字余りをきたす。だとすると、【ロ】の観点から万葉集を改めて検討する余地があるかもしれない。もし万葉集についても同様のことが指摘できるなら、「五音節目の第二母音以下」とそれ以前という区分は再考を要し、そこに唱詠法の分かれ目があるとする考え方にも影響を及ぼす可能性がある。今後の検討課題としたい。

それでは、以下、カイ二乗検定を用いてその有意性を導いていくことにする。

*41 詳細は5.4.以降の【ハ】で述べる。

5.3.2.【ロ】カイ二乗検定の方法

これまでと同じように、以下のように場合分けをして検定を施す。5.2.2.で示したものと同じく、古今集~新続古今集までの全てについて見るため、歌集名の羅列は割愛する。

a.第二句について

(ア)古今集の3番目―3番目以外*42

…

(ナ)新続古今集の3番目―3番目以外

b.第四句について

第四句についても、(ア)~(ナ)と同じようにみる。

*42 2番目、4番目、5番目、6番目、7番目とそれ以外(10番目など)の総和。

5.3.3.【ロ】カイ二乗検定の結果

5.3.2.に基づいて行った検定結果(ア)~(ナ)を、以下に示す。

ほとんどでp値が0.05以下だったものの、有意差がないものもあった。第二句と第四句でどちらかが突出したカイ二乗統計量を出したり、時代によって大きく増減したりといった現象がみられないことは、第二句と第四句がともに同じような、それでいて時代によらない傾向を持っていることを意味している。

この有意差の意味を以下に見ていく。

5.3.4.【ロ】カイ二乗検定結果の解釈

古今集の第二句と第四句を例に、カイ二乗検定結果をつぶさにみていく。

結果:古今集の第二句において、字余りと非字余りの出現頻度は、3番目に母音がある場合と、3番目以外に母音がある場合の間において、有意水準1%で差があった(χ2=7.38.16, df=1, p<.01)。

これまでと同じ要領で、実測値と期待値とを比べて見ると、3番目の字余り数が期待値より大きく、3番目の非字余りが期待値より小さくなっており、字余りについては3番目に+の有意差があることがわかる。

つまり、3番目に母音があり、字余りが多くなっていることには何らかの意味がある、という結果が導かれるのである。

第四句についても同じ解釈ができるため、ここでは解釈の説明を省く。

さて、本項では【ロ】第二句・四句では、3番目に母音が来ると字余りをきたしやすいこと について述べてきたが、今一度まとめたい。

第二句と第四句について母音の位置を調べると、他の句と同じように、4番目に母音が多い。しかしながら、4番目については、その母音の数に比べ、字余りを起こす数が少なく、3番目については、母音の数に比べ、その多くが字余りを起こしていることが分かった。

これについて、3番目―3番目以外でカイ二乗検定を施すと、必ず有意差があるというわけではないものの、多くが少なくとも0.5%未満の有意水準で有意差がみられた。

これによって、【ロ】第二句・四句では、3番目に母音が来ると字余りをきたしやすいこと が真であることが明らかになったのである。

一方、万葉集の第二句・四句に対する毛利氏の指摘を念頭において、母音の位置と字余りの関係を調べてみると、二十一代集についても、確かに五音節目の第二母音以下に母音がある場合、字余りをきたしやすいことが確認できる。

しかし、先に挙げたように、今3番目に母音が現れたとき、字余りをきたしやすいということが分かったため、少なくとも二十一代集に関しては、万葉集に対する毛利氏の説どおりではないことになる

なお、毛利氏は、万葉集の第二句、第四句における前半と後半の字余りの出現率の違いを、唱詠法の違いを仮定して説明するが、以上の結果から、二十一代集においてはその仮説は適用できないことが明らかである。

残念ながら、【イ】【ハ】ほどはっきりした数値が出なかったのだが、3番目に母音がきたときに、字余りを起こしやすい、という傾向として報告したい。

5.4.【ハ】第五句の5番目について

5.4.1.【ハ】現象の説明

5.1.に挙げた3つの指摘の最後にあたる、【ハ】七音句のうち、結句すなわち第五句では、5番目に母音が来ると字余りをきたす確率が高いこと について現象を説明する。

第五句の5番目について、二十一代集を通してこの位置に母音ア、イ、ウ、オのいずれかが現れる歌は全部で753首ある。それなのに、字余りを起こさない例は、15首しかない。

以下、すべて挙げる。

(21) a. うまれより/ひつしつくれは/やまにさる/ひとりいぬるに/ひとゐていませ(拾遺集 430番)

b. むとせにそ/きみはきまさむ/すみよしの/まつへきみこそ/いたくおいぬれ*43(詞花集 178番)

c. かへりこむ/ほとおもふにも/たけくまの/まつわかみこそ/いたくおいぬれ(新古今集 878番)

d. たまきはる/いのちもしらす/わかれぬる/ひとをまつへき/みこそおいぬれ(続古今集 851番)

e. よそちまて/はなにこころを/そめなから/はるをしらても/みこそおいぬれ(続拾遺集 502番)

f. はかなくも/わかあらましの/ゆくすゑを/まつとせしまに/みこそおいぬれ(新後撰集 1433番)

g. おもひけるか/さすかあはれにと/おもふより/うきにまさりて/なみたそおつる(玉葉集 1508番)

h. みにすきし/むかしをいへは/おもひいての/かすにもこえて/われそおいぬる(続後拾遺集 1149番)

i. なしとおもふ/みのことわりの/かすかすに/あはれありける/よのむくいかな(続後拾遺集 1186番)

j. ひさかたの/あまのいはふね/こきよせし/かみよのうらや/いまのみあれの(風雅集 2123番)

k. よろつよも/つきせさるへき/わかきみを/はるかにたのむ/みこそおいぬれ(新千載集 2353番)

l. ひさかたの/そらみることく/あふきみし/みこのみかとの/あれまくおしも(新拾遺集 845番)

m. いかにせむ/うしとおもひし/よのなかの/おもかはりせて/みこそおいぬれ(新拾遺集 1836番)

n. たまきはる/こころもしらす/わかれぬる/ひとをまつへき/みこそおいぬれ(新後拾遺集 857番)

o. ありてよの/はてうかりける/ことわりも/おもひしられて/みこそおいぬれ(新続古今集 1934番)

これら(21)のa.からo.以外の全てが、以下のように字余りを起こす。なお、これらの15例の例外のうち10例が「老い」、1例が「報い」のヤ行動詞であることが注意される。ア行・ヤ行のエ段音の音韻的区別が失われるのは10世紀半ば以降のことであり、仮にイ段音にも音韻的区別があったとしても、軌を一にして区別を失ったと考えられる。字余りに関してこのような傾向が後々まで見られるのは興味深いことである。

なお、以下の2首は古今集から引用している。

(22) a. をみなへし/うしとみつつそ/ゆきすくる/をとこやまにし/たてりとおもへは(古今集 227番)

b. あしひきの/やまたちはなれ/ゆくくもの/やとりさためぬ/よにこそありけれ(古今集 430番)

参考に、古今集の表を抜き出してみると、第五句における母音の出現数は5番目が最も多くなっている一方、その全てが字余りをきたしている。

*43 「おいぬれ」について、「CD-ROM版 二十一代集データベース」では、たとえばb.の和歌原表記は、

六とせにそ/君はきまさん/住吉の/松へき身こそ/いたく老ぬれ

となっており、これをb.のように翻字してある。

繰り返しになるが、ここで、「おいぬれ」の「おい」はヤ行であり、本居などが指摘した母音「い」とは異なると思われる。

しかし、すでに述べたように、すべての読みを「CD-ROM版 二十一代集データベース」に依拠しているため、筆者の判断で除くことはしない。

データベースのかな標準化の方針については、注釈の35番を参照してほしい。

5.4.2.【ハ】カイ二乗検定の方法

さて、5.4.1.で説明した現象が果してどれ程信ぴょう性のある傾向なのかを、統計をもって示したいが、【ハ】に関しては、【イ】【ロ】のように歌集ごとにカイ二乗検定を施す必要は無い。二十一代集のすべての歌集で、どんなに少なくても、第五句の5番目に母音のある数-2以上が字余りを起こしているからだ。掲載歌数や5番目に母音が現れる数が異なるため、割合で比較しグラフ化することができないものの、二十一代集の括りの中でこの傾向は変わらないものと考えて差し支えないだろう。

そういう理由で、ここでは場合分けをすることなく、

・二十一代集の全ての歌集の、第五句の5番目の総和―5番目以外*44 の総和

についての字余り/非字余りの差をみる。

*44 2,3,4,6,7番目とそれ以外の数の総和。

5.4.3.【ハ】カイ二乗検定の結果と解釈

本来はカイ二乗検定を必要としないような値だが、以下、結果を示す。

かなり高いカイ二乗統計値となり、以下に示す実測値と期待値を比較すると、第五句において5番目に母音が出現したとき、あきらかに字余りをきたすことが裏付けられた。

本節で明らかにした【ハ】七音句のうち、結句すなわち第五句では、5番目に母音が来ると字余りをきたす確率が高いこと は、先述した毛利氏の説が少なくとも二十一代集ではそのとおりには適用できないことをも示している。

二十一代集において、第五句では、とりわけ5番目に母音がきたとき、ほとんど必ずと言っていいほど字余りをきたす。だが、資料編2.1.に挙げたそれぞれの歌集の第五句の母音位置をみると、2番目や4番目は母音があっても字余りを起こさない方が多いし、6番目にきても必ずしも字余りをきたすとは言い難い。ただこの5番目に関してだけは、ほとんど100%が字余りを起こすのである。

毛利氏は、万葉集の第五句については(第二句・四句と違って)母音の出現位置を特に問題にしていないが、二十一代集についてここまではっきりした差が見られた今、万葉集についても再考が必要なのではないかと筆者は考える次第である。

5.5.母音位置と字余りに関する結論

【イ】【ロ】【ハ】3点、あるいは資料編2.1.に示した、二十一代集それぞれの表にまとめたデータから言える現象を箇条書きにしてみると、以下のようになる。

・2番目には母音が来ても字余りを起こさない。*45

・4番目の母音の数は、第一句から第五句まで総じて多いにもかかわらず、第一句と第三句のみで、そのほとんどが字余りを起こす。

・ひとつの句が母音で終わることはあまりなく、五音句の5番目や、七音句の7番目に母音が出現した場合、当然字余りを起こすことが多い。

・第五句の6番目に母音がきたとき、字余りを起こすものも多いが、5番目に比べると必ず起こすというわけではない。

ここで、これまでに述べてきた【イ】【ロ】【ハ】と、上に箇条書きしたものを統合し、それぞれのモデルを再構築してみる。

第一句、第三句は、4番目と5番目に母音が出現すると字余りを起こす。第二句、第四句は、6番目と7番目以外に、3番目に母音が出現する場合にも字余りを起こしやすい。第五句は、5番目に母音が出現すると字余りを起こす。

本章では、母音位置と字余りの関係について、3つの指摘をした。さらに、提示したそれぞれの数値について、カイ二乗検定の統計処理を施し、これらが客観的に有効なものであることを述べた。本章で述べてきた3つの指摘を、以下に再掲する。

*45 詳しくは資料編の2.1.を参照してほしいのだが、簡単にまとめると、二十一代集を通して、第一句から第五句の2番目に母音がある歌は487首、うち字余りを起こすのは続古今集に出てくる以下の1例のみである。

ふりぬとて/なになけきけむ/きみかよに/おいといふものそ/みはさかえける(続古今集 1899番)

ただ、「老い」はヤ行イである。詳しくは注釈35番に述べた。

その上、4番目にも母音を有しており、2番目の母音を前接音につなげてよむべきかは判断しかねる。例えば2番目の「い」を一音分としてよんでも、4番目で調節することができるためである。

このように、第一句から第五句の2番目に母音がある数に対し、字余りをきたす例があまりに少ないこと、その例も2番目が調節するための母音となっていたかが不明であることから、2番目に母音が来ると字余りを起こさない、と言っていいものだと筆者は判断した。

二十一代集における母音位置と字余りの関係について、

【イ】五音句すなわち第一句・三句では、4番目・5番目に母音が来ると字余りをきたす確率が高いこと

【ロ】七音句のうち、第二句・四句では、3番目に母音が来ると字余りをきたしやすいこと

【ハ】七音句のうち、結句すなわち第五句では、5番目に母音が来ると字余りをきたす確率が高いこと

【イ】【ロ】【ハ】これら3つを、二十一代集における字余り則と位置付けたい。

とりわけ【イ】【ハ】は、数値的に見ると、ほぼ間違いないと言っていいのではないか。【ロ】に関しては、大きな傾向として言えるのではないかと思う。

6.結論

筆者は、本論文を『字余りに関する考察』と題して、二十一代集についての字余り研究を前進させることを目的とし論を進めてきた。

その中で得られた2つの結論を、ここに主張したい。

1.新古今集より前と、新古今集以後で、字余りの起きやすい句の傾向が大きく変わる。

古今集~千載集までは第五句に字余りが最も多く、新古今集~新続古今集には第一句に最も多い。

2.二十一代集について、3つの字余り則がみられる。

【イ】第一句・三句では、4番目・5番目に母音が来ると字余りをきたすこと

【ロ】第二句・四句では、3番目に母音が来ると字余りをきたしやすいこと

【ハ】第五句では、5番目に母音が来ると字余りをきたすこと

以上、2つの結論を提示し、本論文の結びと致したい。

7.今後の課題

まず第一に、本論文を通して得られたことがらについて、なぜそれが起きたか、の部分が明解でないことが挙げられる。

4.で指摘した、新古今集を境に字余り発生頻度が変化することについては、後鳥羽上皇の意図的な戦略の可能性があるのではないかと述べた。筆者は、字余りという観点でのみ研究を進めてきたため、内容や字余り以外の表現技法についてはなんとも言い難い。今のところ、筆者の考察に説得力は無いが、新古今集を大きな境界線として、他にも大きな傾向の変化がみられるのではないだろうか、とみている。

5.で指摘した3つの字余り則については、この理由に対する考察は本論文で為さなかった。

しかし、この点に関しては、当然今後考察を為さねばならないし、この点に何らかの意義ある説が打ち立てられれば、唱詠法や語の変遷に関しても研究が進むのではないだろうか。

【イ】と【ハ】は、触れてきたように、毛利説によるA群に属する第一句、第三句、第五句についての字余り則であるが、その母音の位置によって字余りをきたすものとそうでないものとがある、という点が毛利説に新たな見解を投じている。【ロ】は、毛利氏が句の中でA群とB群とを分けた第二句、第四句についてのものだが、氏が述べた「母音があっても大部分が字余りをきたさない」B群に分類された3番目という位置で【ロ】のような傾向がみられたことに、大きな意義があると思っている。

ただし、何度も申しているように、これは二十一代集についての字余り則であるため、毛利説を反証するものではない。しかしながら、万葉集に関しても、これらの傾向が見られる可能性は大いにあると、筆者は感じている。

8.謝辞

本論文の作成にあたり、終始適切なご助言を賜り、また丁寧に指導して下さった髙山倫明教授に感謝致します。本当にありがとうございました。

辛島正雄教授には、文学的な視点のご教示を賜り、考察を為す上での大きなお力添えを頂きました。

衣畑智秀先生(福岡大学 人文学部 日本語日本文学科)は、学外の私が授業へ参加することを快諾して下さり、統計の部分にとどまらず内容に関してもひろくご助言を頂きました。

また、川瀬卓先輩をはじめ、国語国文研究室の大学院の先輩方、同級生には、研究の手法や諸文献の扱い方など多くのご指導を頂きました。

宮崎悠矢君(九州大学法学部)、長峰慶三先輩(九州大学大学院システム情報科学府)には、字余り句抽出ソフトのプログラミングおよびその他の技術的手助けをして頂きました。

21世紀プログラム課程の中間発表の際には、吉岡斉先生、谷村禎一先生、副島雄児先生、田尾周一郎先生、ならびに学生の皆さんから、厳しくも貴重なご指摘ご助言を賜りました。

チューターの田中陽子先生には、早い時期から精神的に支えて頂きました。感謝の念を表したいと思います。

ありがとうございました。

参考文献

石田 吉貞(1960)『新古今和歌集全註解』有精堂出版

梶川 信行(2008)「初期万葉における定型化の問題」『上代文学』100

木下 正俊(1961)「万葉集の語法と訓釈」『解釈と鑑賞』26-3

窪田 空穂(1964)『完本 新古今和歌集評釋 上巻~下巻』東京堂

小島 吉雄(1944)『新古今和歌集の研究』星野書店

小島 吉雄(1946)『新古今和歌集の研究 続篇』星野書店

西條 勉(2008)「字余りの詩学--声の定型として」『上代文学』100

坂野 信彦(1996)『七五調の謎をとく―日本語リズム原論』大修館書店

桜井 茂治(1971)「万葉集のリズム―字余りと音節構造―」『國學院雑誌』72-9

佐竹 昭広(1946)「万葉集短歌字余考』『文学』14-5

品田 悦一(2008)「五・七音数律は語詠に規定されたものか」『上代文学 』100

高橋 龍雄(1932)『国語音調論』中文館書店

高山 倫明(2006)「音節構造と字余り論」『語文研究』100/101

高山 倫明(2011)「音韻史と字余り」『国語と国文学』88-8

中村 直子(1982)「平安朝和歌の字余り : 八代集にみる」『東海女子短期大学紀要 』8

橋本 進吉(1941)「国語の音節構造と母音の特性」『国語音韻の研究』岩波書店

久松 潜一(1954)『八代集評釋』大明堂

福士 幸次郎(1935)「多磨短歌の形式―主としてその字余り現象に就いて」『多磨』1-3

宮澤 俊雅(2003)「字余りの変遷―平成15年春季上代文学会公開講演・概要並びに配布資料」『上代文学』91

毛利 正守(1979)「サネ・カツテ再考」『萬葉』102

毛利 正守(1981)「萬葉集ヤ・ワ行の音声―イ・ウの場合―」『万葉』107

毛利 正守(1998)「古代日本語に於ける字余り・脱落を論じて音節構造に及ぶ--万葉(和歌)と宣命を通して (特集 上代の和歌・歌謡)」『国語と国文学』75-5

毛利 正守 , 山口 佳紀 , 高山 倫明 , 湯沢 質幸(2006)「字余り研究の射程(日本語学会2005年度春季大会シンポジウム報告)」『日本語の研究』2-1

毛利 正守(2008)「字余り現象の意味するところを問う」『上代文学』100

本居 宣長(1776)『字音仮字用格』

山口 佳紀 (2004) 「『万葉集』 における [非単独母音性の字余り句] について」 『萬葉』 186

山口 佳紀(2008)「字余りの様相と唱詠法音数律の成立と関わって」『上代文学』100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?