(2) 医療相談アプリ「LEBER(リーバー)」を使ってみた

はじめに

新型コロナウイルス、なかなか収まりませんね。我が家には小学校5年生の息子がいますが、言葉が通じるので「そこは触るな!」「家に帰ってきたらシャワーを浴びろ!」と言えば動いてくれるのでいいのですが、つい何かに触ってしまう小さいお子さんをお持ちの保護者のみなさまの心中を察するに余りあるものがあります。大変ですよね。もちろん、日本は諸外国と比べて圧倒的に感染者数・死者数が少ないわけで、医療従事者のみなさま、公共機関のみなさまのご尽力にはただただ頭が下がるばかりです。本当にありがとうございます。

体温測定を紙管理するという現実

コロナ禍の中で、子どもを学校に送り出す保護者にとって「体温測定」は欠かせないルーティンになりました。元々プールの時期にはやることなので別に新しいことではないものの、毎朝計測というのは慣れるまで地味に大変なものです。そしてそれ以上に大変なのが「体温測定した結果をどう管理するか」。大抵は紙だったりします。紙。これが曲者です。なくしたら大変なのは言うまでもありませんが、「子どもがきちんと毎日学校から持って帰ってくるか」「ランドセルの中に丸まってぐっちゃぐちゃにならないか」等々、いろんなことに気を付けなければならないのです。あーいやだいやだ。IT系に勤めているからなのかもしれませんが、紙管理と聞くだけでうんざりします。

ただ、奮闘している学校もあります。茨城県桜川市では、校長先生が体温管理のシステムを構築し、NHK水戸放送局の県域ニュース番組で紹介されました。毎朝保護者は体温をWebで投入。玄関口で登校カバンに取り付けたバーコードを読み取ると、パソコンにWebで投入された体温が瞬時に出てくる、というものでした。現場では涙ぐましい努力を重ねているのです。

つくば市は体温をクラウドで管理

そんな中、私が住む茨城県つくば市は市内の小中学校に通う子どもたちの体温管理をクラウド化しました。つくば市内にあるベンチャー企業「株式会社AGREE」が開発した「LEBER for School(リーバー フォー スクール)」の導入を決めたのです。息子が学校からQRコードが書かれた紙を持って帰ってきました。妻のスマートフォンに「LEBER」アプリをインストールし、事前作業は完了。毎朝アプリを立ち上げて、体温を記録する日々が始まりました。

このように、茨城県つくば市に住む小中学校の保護者は、一斉にこの作業をしたこともあり、App Storeのメディカル部門ランキングで1位を獲得しました。おそらく今年上半期のつくば市内アプリ人気ランキングがあったら1位間違いなし。(ITリテラシーのある)保護者の負担軽減と、市内ベンチャー産業振興の一挙両得。これぞ新たなベンチャー育成様式です。本筋の話から離れますが、こういうのは大事だと思うのですよ(意見には個人差があります)。

ところが、一部の学校で「LEBERで登録しても紙の管理表は持ってくるように」という指示を出したところがある模様(Twitterで知った)。息子が通う小学校ではそのようなことはありませんでしたが、後日息子が学校から「LEBER for School」の使い方が書かれたマニュアルを持ち帰ってきました。つくば市教育委員会から「アプリで登録したら紙の様式提出は不要」という依頼文書が出る始末。事件は現場で起きているんだ。

そもそも「LEBER」とは

さて、このLEBER。元々は有料の医療相談アプリです。茨城県が新型コロナウイルス感染症対策の一環で、茨城県民を対象に9月末まで無料開放したことから、茨城県民の方ならご存じの方も多いかもしれません。私もNHK水戸放送局の県域ニュースで初めてその存在を知りました。ちなみに茨城県外の方でも、新型コロナウイルス対策として先着4万回までは無料で使えるようです。

ただ、このニュースを目の当たりにしても、私は当初登録しませんでした。というのも、勤務先の健康保険組合が他の医療相談サービスと契約していたからです。健康保険組合員なら無料で相談できるため、わざわざ使う必要を感じなかったのでした。

とはいえ、先述のつくば市内小中学校への「LEBER for school」導入で「俺も入れてみようかな」と思い、会員登録だけはしておきました。茨城県のホームページを見ながら茨城県民向けのプレミアム登録も済ませ、これで晴れて茨城県民になった気分(あくまで気分です)。

異常事態発生

さて、私は3月からずっと在宅勤務が続いています。これまでに私が勤務先に出社したのは3回だけ。緊急事態宣言は解除されたものの在宅勤務は「推奨」となっていますし、同じチームの同僚や関係者から「会社に出てこいやぁぁぁぁ!」と言われることもないため、StayHomeな日々が続いています。息子から「ホワイト企業なんだね」と言われる始末。なんだよその謎認定。最近の若いもんのホワイト基準がよくわからんわ!

そんな日々を過ごしていた、ある日の朝。朝食を食べていたら、いきなり首に鋭い痛みが走ったのです。これまで経験したことのないような痛み。布団で寝ましたが、そんなことで快方に向かうわけもなく。妻からは「バランスボールでストレッチしてみたら?」と言われたのですが、その時ふと気づいてしまったのです。

「あ、LEBERで相談してみたらいいんじゃないの?」

アプリを立ち上げ「相談してみる」をタップすると、チャットボットが一問一答形式で質問してくるので、一問ずつ回答していきます。

※写真は2回目の相談の時のものを掲示していますが、見た目は同じです。なぜこの写真を選んだかは後述します。

回答を終えて、ふと「そういえば健康保険組合の方もやってみよ」と思いつき、健康保険組合の医療相談サービスでも質問してみました。そうこうしているうちにスマートフォンが震えるではありませんか。画面と見ると、LEBERアプリの通知でした。

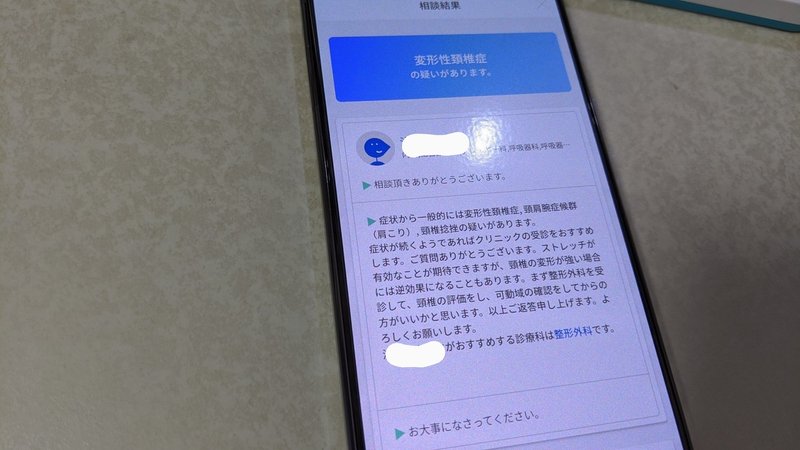

白く隠しているところは、医師の名前です。このように、回答内容が見られます。質問を入れてから回答が来るまで、所要時間7分。ホームページで「最短3分」と書いてあるのは、あながち間違ってはいませんでした。

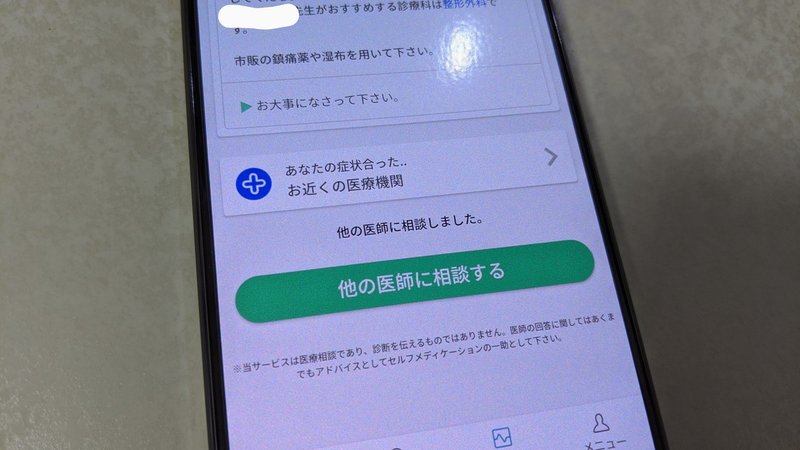

そして、画面を下の方にスクロールすると「他の医師に相談する」というボタンが。回答内容に疑問があったら、セカンドオピニオン(サードオピニオン?)を簡単に求めることができるのです。

2つ前の画像で一問一答形式の画面をご紹介しましたが、あの一問一答形式は最初の一問一答を再び表示してくれている画面です。下の「引用して相談する」をタップすると、再び他の医師に相談できるのです。これは便利。だいたいこのアプリを操作する時は、身体に何かしらのトラブルを抱えているわけで、正常な状態ではないわけです。そんな時に入力をできる限り少なくしようとする設計思想は好感が持てます。

そして2つ目の質問を投げかけてから、5分。2度目の回答がやってきました。元々LEBERで質問したかった「ストレッチしていいの?」に対して「医者に行け」という回答が返ってきました。

こうして、私は近くの整形外科医を受診し、ストレートネックと診断されました。在宅勤務が続いて体をあまり動かしていないことに起因しているだろう、とのことでした。LEBERアプリには、GPS機能を活用した近くの病院・クリニックの検索機能もあります。評判や口コミなどは表示されないので補助的なものですが、そういうことを知りたかったら別にブラウザで検索すればいいわけで、ここら辺は割り切りですね。

ちなみに健康保険組合の医療相談サービスで回答が返ってきたのは、LEBERで2つ目の回答が返ってきた後。症状とかにもよると思うので一概には言えないとは思いますが、レスポンスはLEBERの方が早かったです。

「で、医者に診てもらったの?」

LEBERで相談をした翌日のこと。スマートフォンの通知欄を見るとLEBERのロゴが2つありました。見てみると、回答内容の評価と医者に診てもらった結果を求められていました。LEBERのホームページを見ると、回答内容に応じて報酬が支払われる仕組みになっているとのこと。まぁ、そりゃそうですよね。

写真を撮るのを忘れてしまったため画像は出せませんが、質問したときと同じく一問一答形式で入力する仕組みなので、煩わしいと感じることはありませんでした。

ちなみに健康保険組合の医療相談サービスではこのようなやり取りはありませんでした。好き嫌いはあると思うので人によって評価は分かれるとは思うのですが、個人的にはLEBERの方が好感が持てました。きちんと事後に検証する仕組みを取り入れるというのは、サービスを改善するという観点から見ても大切なことです。

医療相談サービスに必要なものとは

在宅勤務で日々痛感していますが、文字だけのやり取りだと相手に意図がきちんと伝わらないことがあります。ただ、LEBERのような医療相談サービスの場合、文字だけのやり取りで適切なアドバイスを受ける・受けられる関係にならないとサービスとして継続できません。そうなると「相談者から送られてくる文章に対して的確なアドバイスができる医師をいかに多く確保するか」が大きな課題です。最近ではいろんな会社が医療相談サービスを手掛けているようですが、LEBERでもいろんな医療機関と提携して医師の確保に努めているようで、最近では筑波大学と提携しました。

質の高い医師を抱える医療機関を受診しようとなるといろんなハードルがありますが、医療相談アプリならハードルはぐっと低くなります。オンライン診療も解禁されるなど、今後医療相談サービスにはいろんな可能性があるなぁ、と最近つくづく感じます。このような環境の中で、LEBERが今後どのように事業を展開していくのかが楽しみです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?