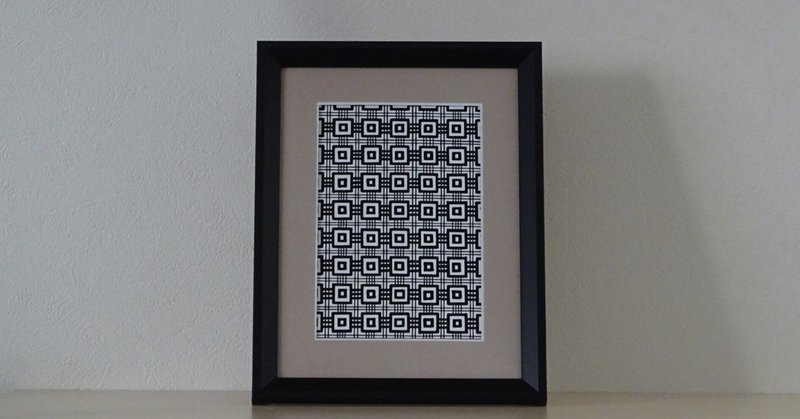

【回格子】古き世の”面影” 幾何学図案 復刻編

【 回格子 】

#061

戦後復興期

作者不詳

155×242㎜

個人蔵 日本

紙

図案・肉筆・原画・日本画

幾何学図案の特徴と歴史

【回字紋・回文・雷文】魔除けと幸福を象徴

「回」の旧字体は渦巻きの象形に近い「囘」。

本来、水の回流を意味する字であったようです。

中国をはじめ、ギリシア、ローマの建築物や調度品などに多く取り入れられている普遍的なもので、方形の渦巻き状の文様、連続して用いるのが特色です。これには正方形、長方形、菱形の三種類あり、厳密にいえば渦巻きに左巻きと右巻きがあります。

ギリシャの “Greek key”または“Meander”と呼ばれる幾何学文様は、新石器時代にバルカン地方のドナウ川流域のトリポリエ文化・ディミニ文化において土器の装飾文様として始まり、アッペンニーノ山脈文化に引き継がれ、「ギリシャ雷文」として開花しました。“Greek key”または“Meander” が意味するのは、雷の場合もあれば、基本方位である東西南北や四季を表したり、あるいは、友情・絆、永遠を表す場合もあります。

中国で愛好されている角形の渦巻文は「回文」ともいい、雷光をかたどった文様とも、竜から変化したものともいわれています。

日本では、室町時代から家紋として「雷文」が使われていました。日本における「雷文」は、雷は稲妻を表し、稲妻は雨をもたらすことから、恵みの雨を天に願う、万物への恵みをもたらすという意味が込められています。

また、「雷文=ラーメン」という図式が定着したのは、1910年に日本で最初の中華そば店がオープンするにあたって、ラーメン丼の制作をお願いされた陶器店の店主が、試みで器の淵に「雷文」を施したことからはじまり、ラーメンの普及とともに、「雷文」を施した丼も日本中に広まったといわれています。

自然界の雷をモチーフにしながら、魔除けの意味も込められているようです。また、輪廻転生をはじめ、物事がとどこおりなく回る、お金がめぐりまた戻ってくるなど、現在でも縁起の良い文様として使われています。

ダブルマット枠【かさねの色目】

マット枠の作り方や【ダブルマット枠】テンプレートなど、以下の記事も参考にどうぞ。

マット枠の色の組み合わせによってアートプリントの表情が変化します。色の組み合わせの一参考にしてください。

ひょうたん窓枠 ミスティグレイ

【参考】使用材料

・色画用紙くすみカラー10色 B4(253x352㎜)協和紙工㈱(セリア・ダイソー)

・環境にやさしい色画用紙 B4 黒色6枚(ダイソー)

・環境にやさしい色画用紙 B4 白色10枚(ダイソー)

JAPONISMeDesignWorks(ジャポニスムデザインワークス)の優碧莞(Aoi)です。 いただいたサポートはデジタル修復作業含む創作活動に大切に使わせていただきます。 最後までお読みいただきありがとうございます。