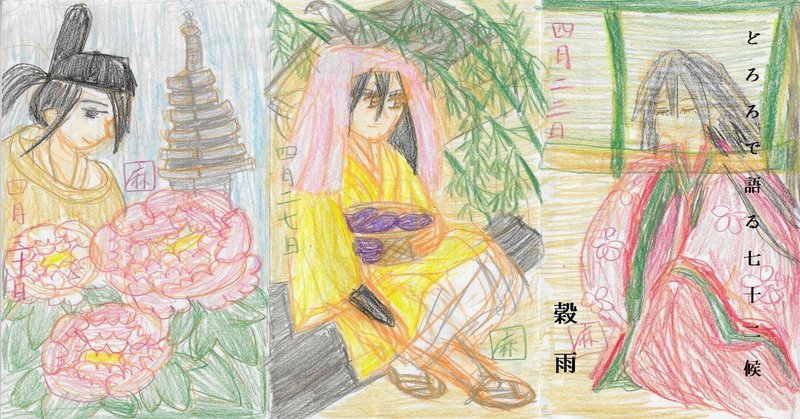

どろろで語る七十二候 ~穀雨~

2019年にリメイクされた「どろろ」で、中国起源の二十四節気から、さらに三等分された七十二候を表現するシリーズ。

この度、穀雨の候を揃えて描く事が出来たので、キャプションや制作背景を記述したいと思います。

どろろという作品が室町時代が舞台であるだけに、毎年放送される大河ドラマの影響を受けてしまう…今年は源氏物語及び関連古典作品を題材として、七十二候かつどろろ源氏絵巻風に表現したいなという意気込みで取り組んでいます。

穀雨初候

葭始生 あしはじめてしょうず

こちらの元ネタは、もちろん枕草子『香炉峰の雪』です。

これを描いた直前に、『光る君へ』でちょうどこのエピソードが描かれました。

葭は、最終的には簾に生まれ変わるという事で今回のテーマにぴったりでした。

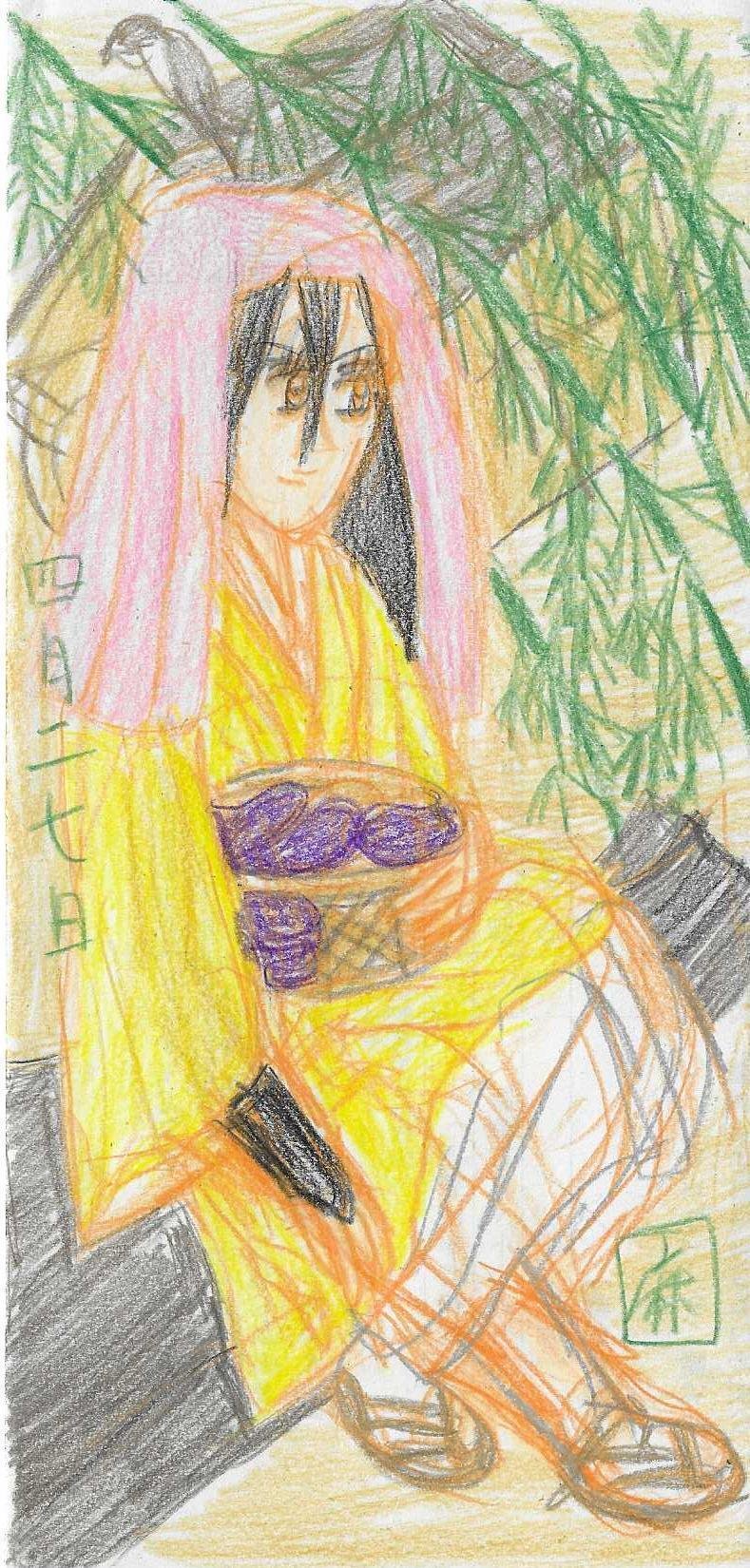

穀雨次候

霜止出苗 しもやみてなえいずる

こちらの元ネタは、平家物語の最終巻『灌頂の巻』です。

平家物語では、壇ノ浦より何よりも、この灌頂の巻が秀逸だと思います。

壇ノ浦より救い上げられた平徳子様のその後を描く灌頂の巻。

徳子様が出家するのは正に五月一日の今頃で、隠居先の大原に後白河法皇が訪なうのも四月廿日過ぎの事。晩春の少し淋しい時節に建礼門院となられた徳子様がこれまでの平家の生い立ちを振り返る事でこそ、『平家物語』は完結するのです。

徳子様の出で立ちは、このイラストのような『大原女』の原型となりました。

京都の時代祭にも登場する大原女以下、桂女など山仕事をする娘は幾つか類型があります。

八十八夜の茶娘にも通じる所がありますね!!

穀雨末候

牡丹華 ぼたんばなさく

穀雨のラストを飾るのは、百花の王と謳われる『牡丹』。

ここは、百に因み百鬼丸の登場しかないでしょう!!

彼のモデルは、光源氏でもなく在原業平でもなく厩戸皇子こと聖徳太子です。

前々回のノートの記事以来の登場です。

牡丹の名勝地である長岡京市の乙訓寺が聖徳太子所縁の寺である事に因みます。

さあ華麗なる絵巻が出来ました!!

あとこの三枚のイラストの舞台は全て京都であるのも共通ですね。

時候はいよいよ立夏です!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?