銅鐸と鉄鐸

思わず背筋を伸ばして読み直した。

地母神信仰の村・序説(野本三吉)を読み進んでゆくうちに銅鐸と鉄鐸の話が出て来た。これまで何度読んでも理解できなかった歴史の暗闇がうっすらと開ける予感がして来た。思わず正座している。

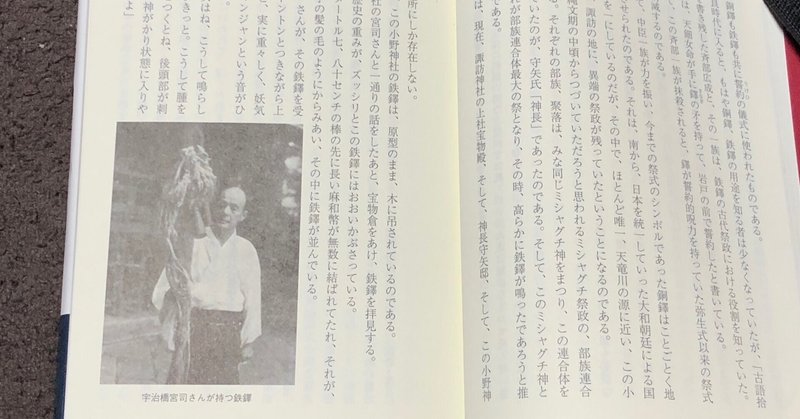

銅鐸と鉄鐸とは同じものではない。しかし、その使用目的は、ほぼ同じものであり、時代的には新しい鉄鐸は、長い歴史の風雪を超えて、この小野神社に生き残っていたのである。銅鐸も鉄鐸も誓約の儀式に使われたものである。(地母神信仰の村・序説 野本三吉)

奈良時代に入ると、もはや銅鐸、鉄鐸の用途を知るものが少なくなっていたが、「古語拾遺」を書き残した斎部広成、その一族は、鉄鐸の古代祭政における役割を知っていた。広成は、天鈿女命が手に鐸の矛を持って、岩戸の前で誓約したと書いている。そしてこの斎部一族が抹殺されると、鐸が誓約的呪力を持っていた弥生式以来の祭式方法も消滅するのである。(地母神信仰の村・序説 野本三吉)

かわって、中臣一族が力を振るい、今までの祭式のシンボルであった銅鐸はことごとく地下に埋没させられたのである。それは、南から、日本を統一していった大和朝廷による国家統一と軌を一にしているのだが、その中で、ほとんど唯一、天竜川の源に近い、この小野の渓谷と諏訪の地に、異端の祭政が残っていたということになるのである。(地母神信仰の村・序説 野本三吉)

学校では古事記と日本書紀だけが正本であとは偽書だと教育され、銅鐸の使途は不明だとされている。

しかし、15,000年も続いた縄文の記録が全くなくて、正史とされた古事記と日本書紀を読むと辻褄の合わない記述ばかり。

30年前にこの本に巡り合いたかった。銅鐸と鉄鐸の用途がハッキリと明記されている。

そして中臣一族が銅鐸を埋没させたとある。

ようやく筋道を見つけた感がする。本当に学者の皆さんの努力には頭がさがる。

諏訪を調べる楽しみと、南からきた小野一族と、安曇族に興味が湧いている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?