チェスを始めるに当たって①:基本事項

イオリです。今回は、これを読めばチェスが始められるようになる記事のpart1です。駒の並べ方、動かし方、棋譜の読み方などについて簡単にまとめていきます。

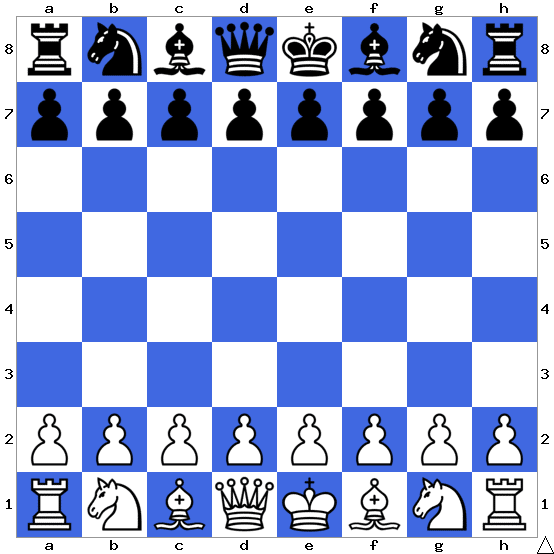

(図1:初期配置)

図1に示したのは初期配置です。チェスではチェッカー模様に塗られた8×8マスのチェスボードと、白黒互いに6種類16個のチェスピースを用いてゲームを執り行っていきます。何色でもいいのですが、白と黒が多いです。極論、互いのピースの色が違くてマス目がチェッカーならなんでもできると思います。図1では白と水色になっていますが、慣習的に明色を「白マス」、暗色を「黒マス」と呼びます。『黒マスビショップ』とか、そういう風に使います。あまり奇抜な色のものは見辛いのでお勧めしませんが、ペットの昆虫とどうしてもチェスがしたい場合には赤とピンクのチェッカーなどを導入することも考えても良いかもしれません。

先に、チェスで特定のマス目を呼ぶ、そのやり方についてお話ししましょう。私は表記法として、現在の書物や新聞などで主流である『代数式』と呼ばれる方法を採りますので、以下の説明もそれを背景としたものになります。

ものの位置を説明しようとするシチュエーションを想像してみてください。例えば友人が、似通った瓶の並んだ棚から一つを探して、貴方に「どこにある?」と尋ねるわけです。気の利いた答えは、「上から2段目の、左から3つ目だよ」というようなものでしょう。すなわち、座標で答えるのです。

座標というのは便利なもので、中学数学で習ったあのxy平面、あれは俗にデカルト座標、などと呼ばれています。偉大な数学者で哲学者であったルネ・デカルトが病床に臥している時のこと。その部屋に虫が入り込んで来ました。ベッドから起き上がることなく、自分とその虫との位置関係を客観的に表現することはできないものだろうか、とデカルトは考え、そして直交座標系を思いついた、なんてエピソードがあります。

xy平面はx軸上とy軸上のどの位置にあるかを組合せて座標平面上の点の位置を表記しますが、チェスでも同じように、その地点が縦軸の、そして横軸のどこに当たるか、を組み合わせてそのマスを示します。

チェスボードの縦の列をファイル(file)、横の行をランク(rank)、と言います。これは余談で、『行列』という言葉がありますが、『行』は右の旁の部分に2本の横線が入っているからヨコ、『列』はリットウに2本の縦線が入っているからタテです。

ファイルには左から順にa~hのアルファベットが、ランクには手前から順に1~8の数字が振られており、チェスボードの上のマスは、例えば「a8」「c6」「e5」のように、アルファベットと数字を組合わせることで表されます。

(図2:練習問題)

ここで確認をしてみましょう。

ボードの上には(1)白丸○、(2)黒丸●、そして(3)白の馬がいますね。それぞれの位置はどのように表されるでしょう。

(1)……この白丸が乗っている縦のファイルはd、そして横のランクは2ですね。なのでこのマスは「d2」ということになります。

(2)……この黒丸のファイルはe、ランクは5ですから、このマスは「e5」ですね。

(3)……この馬のいるファイルはc、ランクは7です。よってこの馬は「c7」にいる、と言えます。ちなみにこれはナイトのマークです。ナイトを略してNと表記するので、Nがc7にいるこの状態は「Nc7」ということができます。

けっこう簡単ですね。

ナイトのピースが出てきたので、チェスピース、すなわちチェスの駒とその並べ方について説明します。

(再掲図1:初期配置)

先程の図を再掲します。ここで大切なのは、左下が必ず黒マスである、ということです。チェスボードは8×8のマス目をチェッカー模様に塗り分けたものなので、点対象です。なので互いの左下に黒マスがあることを確認してからゲームを始めるようにするのがベターでしょう。用意した道具によってはその限りではないかもしれませんが。

e1(すなわちeファイルの第1ランク)、e8にいるのがキング(King)です。白黒1個ずつあり、棋譜では『K』と表します。このために、先程登場したナイトはKnightですがKではなくNと表記されるのですね。

(図3:キングの移動)

キングは周り8方向1マスずつのどこにでも動くことができます。e3にいるK(Ke3)は図の白丸の位置全てに動くことができますね。

d1、d8にいる、キングとは別の王冠マークがクイーン(Queen)です。略してQと書きますが、これも白黒1個ずつで始まります。

(図4:クイーンの移動)

少々見辛い図になりましたがご容赦を。クイーンは同じファイル、同じランク、そして斜め全てに移動する能力を持っています。将棋をする人でしたら「角」+「飛車」とでも言いましょうか。タテ、ヨコ、ナナメにどこまでも、これが女王の威光の注ぐ範囲という訳です。

KとQの隣、c1、c8、f1、f8にある帽子のマークに行きましょう。これは英語でビショップ(Bishop)、意味は僧正ですが、歴史的には、また幾つかの国では違う名で呼ばれることもあります。象や道化師、副官など様々ありますが、ビショップでいきましょう。これは初期配置では白黒2つずつの計4個あります。略記号はBです。

(図5:ビショップの移動)

ビショップは斜めにどこまでも動きます。後々大切になってきますが、このビショップというピース、最初に置かれたマスが白マスならば白マスにしか動けないのです。黒マスもまた然りです。

チェスボードの縦をファイル、横をランク、と呼ぶ、という話を先述しましたが、クイーンやビショップの利きのようなナナメは、ダイアゴナル(Diagonal)と呼びます。日本語の「対角線」の意味です。

国防総省の異名にもなっている五角形をpentagon、6人の出場者が同じ形のテーブルに座るクイズ番組が昔ありましたがその六角形をhexagon、またポケモンの名前としても使われていますが多角形をpolygonと英語で言いますね。この「角」が『gon』です。ここに「横切る」「あいだ」という意味の接頭辞『dia』がつき、diagonal→角から角を横切る→対角線という成立が推測できます。『ハリー・ポッター』シリーズでは『ダイアゴン横丁』なんて地名も出てきました。

少し話が脱線しましたが、チェスボード上の任意のダイアゴナルは、その端の角のマス名2つを取って、b8-h2ダイアゴナル、のように呼ばれます。

ビショップの隣の馬に目を向けましょう。b1、b8、g1、g8の4箇所、白黒2つずつの4個あるこの駒、先程も登場したこのピースがナイト(Knight)です。略記するときはイニシャルではなくNを使うので、慣れるまでは注意を要するかもしれません。

(図6:ナイトの移動)

ナイトは非常にトリッキーな動きをします。縦横2マス行った地点の両隣、計8箇所に利きを持つピースで、他のピースを跳躍することができるのが特徴ですね。つまり、c5やd5、e3といったところに何かピースがあってもそれを飛び越えて動くことができます。これは他にない強みであり、またじゃじゃ馬たる所以でしょう。

ナイトの隣、ボードの四隅。a1、a8、h1、h8にあるのがルーク(Rook)です。「rrルック」の方が発音としては近いでしょう。城や戦車など国による違いはありますが、ピースは塔や城壁を象った形が多いです。非公式の用語ですがCastleと呼ぶプレイヤーもいます。

(図7:ルークの移動)

ルークは縦、横どこへでも、という動き方をします。ルーク+ビショップ=クイーン、という図式ですね。ビショップと違い、盤面のどこにあっても14マスに睨みが効くので、クイーンに次いで強力なピースです。

この記事の最後に、第2ランクと第7ランクに整列した兵士を紹介して終わりましょう。

これらのピースがポーン(Pawn)です。歩兵の意で、白黒8個ずつの計16個ありますね。失くすとしたらこれなので、16個あるかどうか、今すぐ数えてください。ポーンはどのピースの前に立っているかで、それぞれに名前があります。例えばbファイルのポーンであれば、彼らはナイトの前にいるのでナイツ・ポーン(Knight’s Pawn)です。

(図8:ポーンの移動)

ポーンは前にしか進めません。向かって手前に座る白プレイヤーが動かすポーンがランクを6から5のように下げてくることはありませんし、黒ポーンが第2ランクから第3ランクへと上がっていくことも起き得ません。

ポーンは初期配置では白なら第2ランク、黒なら第7ランクにいます。このランクにいるポーンだけは、進行(あるいは侵攻)方向に1マスまたは2マス進むことができます。しかし、このランク以外のポーンは前に1マスしか動けません、基本的に。b2の白ポーンはb3またはb4の好きなところに動けますが、先にf7から1マス進んできたf6の黒ポーンは、次に動ける場所はf5のみとなります。

ここで補記しますが、チェスの駒の並べ方は図1を見てお分かりの通り、線対称であることに注意が必要です。つまり、ピースの名前と動きを覚えたあなたがまず並べてみようと思い立ったら、

① 左下のマスが暗色であることを確認

② クイーンが同じ色のマスに立っていることを確認

するのが賢明と言えるでしょう。

ここまで、基本的なピースの動かし方や並べ方を見て来ました。次はチェスのルールやピースの特殊な動かし方について説明するつもりです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?