BFC2 二回戦の集計結果と決勝戦について

遅きに失した感はあるものの二回戦の集計結果について。

以下、二回戦のジャッジを務めた 笠井康平・竹中朖・遠野よあけを「3人」、一回戦のみジャッジを務めた大江信・狼跋斎主人・山田郁斗・竜胆いふを「4人」、一回戦のジャッジ全員を「7人」と呼ぶ。敬称略。

なおこの記事は3人・4人・7人を比較することにより、どのような差異や傾向があったのかを見てみるだけのものであり、それぞれの優劣を示すものではない。

一回戦の「ジャッジをジャッジ」でも似たようなことを書いたが、個人的にはこうした企画のジャッジは座の文芸として飽くまで時限的な権威を持つものと考える(これは作者も同様だろう)。なのでこの企画から離れたところで客観的に評価をするなら、3人が4人より優れている、ということには必ずしもならない。念為。

二回戦の結果の前に、一回戦の結果に関して。

2回戦に進出した8作品のジャッジを3人だけで行った場合と実際に7人で行ったものとの比較。偏差値は比較のしやすさを考慮して平均値を記した。

一応、一回戦の順位も記しておいた。上段が40作品中での順位。下段が二回戦に進出した8作品中での順位。

次に一回戦の全作品の結果を7人と3人で比較したもの。

3人の順位でソートしてある。

7人の評価では10位だった白川が3人では1位。また7人では2位という後順位でありながら一回戦敗退という憂き目にあった蕪木も、3人では白川と同率一位という結果に。

基本的には、この表で順位が上がった作者は4人よりも3人に評価される傾向にあり、逆に順位が下がった作者は3人より4人に評価される傾向にあったと言えそうだ。

しかしHグループの4作品までが3人の評価では上位11位までに食い込んでおり、そうした中でHグループからの二回戦進出を果たした海乃は極端に3人より4人に愛されていたのだろう。

続いて、この表を順位の差でソートしたもの。

海乃が上位に来ることは想像に難くなかったが、その海乃を上回った順位差を見せたのが蜂本。

この表の中央にあるほど3人と4人の評価に差が少なく、上位にあるほど3人よりも4人に評価される偏りが大きく、また下位にあるほど4人よりも3人に評価される偏りが大きいと言えるかも知れない。

この順位差は単なる目安のようなものなので少しくらいの差であれば全く気にする意味のない数値ではあるものの、やはり順位で十数位の差があるとこの辺りに4人と3人の傾向にはやはり明確な差が存在するのは確かだと思われる。

その意味では今村・海乃・倉数・佐々木・蜂本をどう評価するかが、4人と3人の傾向がどう偏っているかの試金石となっている。

一回戦における3人の配点。

笠井・竹中は実質的には三段階評価。遠野のみ五段階評価。

次に二回戦における3人の配点。

笠井・竹中が五段階評価。遠野が実質的に四段階評価となった。

配点に差があることと相関してジャッジ評の内容も、一回戦とは違う面持ちになっていたように見える。

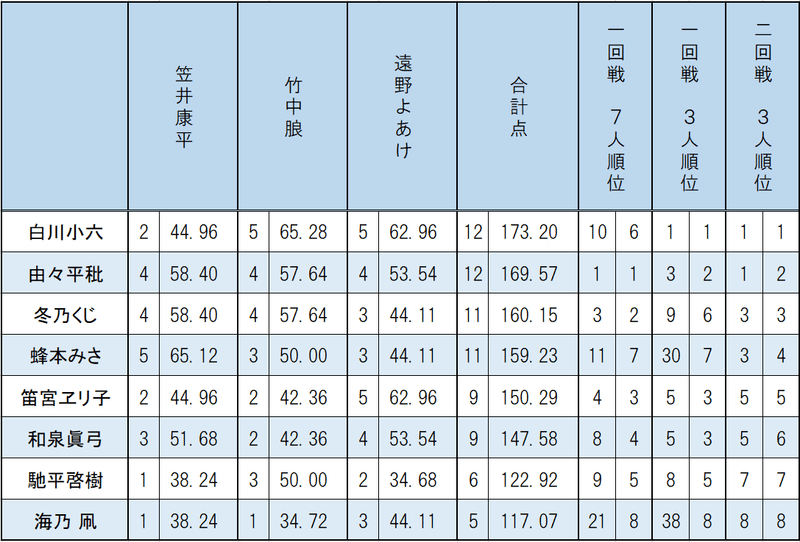

続いて二回戦の得点と順位。

点数の左側が得点、右側が偏差値。

一回戦の順位のみ左側が40人中の順位、右側が二回戦進出8人中の順位。二回戦は左側が得点の順位、右が偏差値の順位。

結果として二回戦8作品中、1位と4位が決勝に進んだ。

7人の一回戦での結果でいえば40作品中の10位と11位、二回戦進出の8作品中の6位と7位。また3人の結果では40作品中の1位と30位、二回戦進出の8作品中の1位と7位が決勝に進んだことになる。

最後に決勝戦について。

白川は一回戦も3人のみの評価であればトップ通過であり、同率1位の蕪木が敗退していたことを考えれば、決勝への進出は順当だったと評価できる。

また決勝戦を裁く唯一のジャッジである竹中は、白川の作品に対し一回戦では『地層』に5点と勝点、二回戦でも『蟻』に唯一の5点と勝ち点を付けている一方、蜂本の作品に対しては一回戦で『タイピング、タイピング』と二回戦の『オテサー糠』の両作品を3点・勝点なしと評価していた。

そのことから、決勝進出者が決定した時点では(少なくとも評の傾向という観点のみからすれば)白川の方が優勝に近い確率が高かったと言えたのだろう。

蜂本は二回戦を4位という立ち位置での決勝進出しそのまま優勝を勝ち取った。必ずしも高得点とは言えない中で乱戦をしかけて勝ち進むという状況は一回戦から一貫している。

これは本人が意図したかは不明だがその回のジャッジの顔ぶれに沿って最適な作品を送り込んだという評価も可能であり、去年の予選通過から決勝進出までの戦い方からも、このBFCという座においての強さを最も体現しているように見えた。

すべてのジャッジに平均的に高評価を得るよりも、多くのジャッジの評価が低くてもごく少数のジャッジから最高点をもぎ取るような作品の方が勝ち残りやすい。こうした傾向は、竹中の決勝戦のジャッジ評にも表れているかも知れない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?