新規契約での電子契約のやり方

今回は新規契約の電子契約のやり方を解説します。

新規契約は非常に多くの書類が発生するケースが多く、業務設計から運用定着化まではそれなりの準備が必要です。それでも、2022年5月の規制緩和で、契約締結後に交付する書面(37条書面)が電子交付できるようになったことや、ここ数年で付帯サービスのデジタル化が進んだことで、取り組み易くなりました。

電子契約のメリット

労働集約的な業務の削減

IT重説で重要事項説明書や賃貸契約書を郵送して回収することや、他社での媒介(いわゆる"客付け/先付け")に際して契約書類を郵送して回収する作業が不要になります。もし書類に不備があった場合でも、最短数分で書類を差し替えられます。

また、オンライン化により処理状況(ステータス)が見えるようになり、かつシステム上でリマインド通知ができますので、スタッフの方の督促業務の業務負荷と心理的負担を大きく減らすこともできます。

尚、郵送の場合、契約締結までに10~14日程度所要するケースが多いようですが、電子契約を活用するとおおよそ半分程度になります。また、実際に、急ぎの案件で仲介会社の方が電子契約の物件に絞って紹介し、土日で契約手続きを完了させたという事例も出てきました。

電子契約のデメリット

他社での媒介において、仲介会社の方がオンラインでの対応に不慣れで、そのフォロー作業が発生することがあります。その逆のケースで、例えば「連帯保証人に電子交付する必要がありますか?」など仲介会社から質問を受けた場合にうまく答えられないことも発生します。もちろん郵送でのオペレーション全体と比較すると、その業務負荷を差し引いても仕事は効率化するのですが、業界内で手順が浸透するまでは「この案件は郵送の方が楽だった」という個別のケースはあるかも知れません。

【手順1】BeforeとAfterを整理する

まずは現状の業務の流れをパワーポイントなどを用いてフローチャートに書き出してみます。入居申込から記載すると進め易いと思います。コツはイレギュラー業務は省いてまずは書き出すことです。私どもが実際に導入支援を行う際の業務フロー例は以下の通りです。このくらいシンプルでOKです。

次に電子契約の流れを整理します。Beforeのスライドをコピペすると作業がはかどります。保証委託契約書も一緒に電子契約で締結する場合のAfterは例示のようになるかと思います。基幹システム等から重説書や賃貸契約書を出力するまでは従来通りです。印刷する代わりに電子契約システムにアップロードします。

【手順2】ToDoを抽出する

次にToDo(準備すること)を整理します。

新規契約は色々と準備が必要となるため、紙面の関係で特に重要なものに厳選して紹介します。

①電子契約の対象の明確化

基本的に自社が貸主になる物件や管理物件が対象になります。

とはいえ、すべてを電子契約にする必要はないので、例えば80歳以上の方、外国籍の方など適用外とする条件を明確化します。

②オーナー様への告知方法の決定

最も不動産管理会社の方が気にされるのはオーナー様への告知方法です。「うちのオーナーは高齢者が多くて・・・」という声はよく耳にします。わざわざオーナー様へ書簡を一斉送信するのも大がかりなので、既にある業務を使って告知していただくのが良いかと思います。

オーナー様向けのマンスリーレポートや定期セミナーで案内

入居申込後のオーナー審査時に確認

どのような案内文にすればよいかイメージがわかない場合は、弊社が提供しているサンプル文面も参考にしてください。。

③賃貸契約書以外の書類のオンライン化

賃貸契約書と一緒に回収してきた同意書や付帯サービスの申込書をオンラインで回収する方法を整理します。ここは非常に重要なポイントです。付帯サービスの申込書がオンライン化できないことで、電子契約を諦める事業者もいらっしゃます。一方、電子契約のために収益性の低い付帯サービスの取り扱いを見直したというケースもあります。

また、どうしても紙が残る場合は鍵と一緒に送付して、鍵の受領証と一緒に回収するなど、「賃貸契約書と一緒に回収」という固定概念に捉われない柔軟な対応が必要です。

個人情報取扱同意書や反社確認書はオンライン申込で取得する

賃貸契約書と一緒に電子契約で回収する

賃貸契約書に盛り込むなど集約化や廃止を行う

付帯サービスのサイトに誘導する

鍵の受領証と一緒に書面で回収する

④契約書の文面やレイアウトの変更

個人の方はスマートフォンで処理するケースが多いため、契約書のレイアウトはA4タテを推奨しております。契約書がExcelファイルの場合は変更が容易ですが、もし基幹システムの都合等でA3ヨコのPDFでしか出力されない場合は、下記のサイトも参考にして下さい。

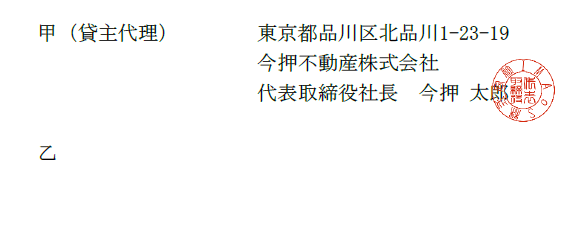

⑤貸主代理印の運用方法の決定

書面での更新契約では、不動産管理会社が貸主代理として押印するケースが多いですが、電子契約では運用方法を2つご提案しております。

貸主代理として電子署名を行う

電子署名は行わなず、電子契約用の契約書の貸主代理欄に印影画像を貼り付けておく

賃貸契約の成立要件に押印や電子署名はありません。例えば、家賃債務保証の契約書は[2]のパターンで、家賃保証会社は押印や電子署名は行いません。

もちろん初期費用の入金を確認するまで貸主代理として電子署名は行わない運用がよければ[1]が良いかと思います。

傾向としては、大手事業者は[1]、それ以外の事業者は[2]を選択するケースが多いです。

運用のポイント

運用開始当初から100点を目指してしまったり、不慣れな業務に戸惑うスタッフがいたりで、ついつい慣れている書面に戻してしまったというケースを目の当たりにしてきました。

しかし、それでは「木を見て森を見ず」です。郵送やスキャンなど労働集約的な作業を減らして、コア業務に時間を割り振ることや、"ハンコ出社"しなくてもよい働きやすい環境をつくることなどの目的を見据え、社内・社外の協力を得ながら少しづつ業務の完成度を高めていくことが肝要です。

オンライン申込との連携は必要か?

よく「オンライン申込サービス」との連携について質問を受けますが、データ連携という意味では、電子契約は基幹システムと連携するのが理想と言えます。2019年にあるオンライン申込との連携を検証しましたが、工数がかかる賃貸契約書の登録・設定作業は省略できないため、効果は限定的でした。また、基幹システムと電子契約がデータ連携すると署名済の契約書類を自動的に基幹システムに格納できるようになり、スキャン作業も不要になります。

実例紹介

株式会社中央ビル管理様(POLUSグループ)

浦和レッズのメインスポンサーも務めるPOLUSグループの中央ビル管理様では2022年から電子契約を行っております。

リンク先のサイトの左メニューの「電子契約のご案内」にガイドを表示されております。

ミサワホーム不動産株式会社

ミサワホーム不動産様では賃貸契約書や保証委託契約書をIMAoSで締結し、IMAoSから自動配信されるメールで保険手続きやWEB口座振替をご案内しております。

個別相談

今回は紙面の関係で、汎用的な内容をかいつまんで説明しましたので、「もう少し詳しく知りたい。」「自社の運用に照らし合わせて業務設計したい。」という方もいらっしゃるかと思います。個別相談をご希望の方は、IMAoS(イマオス)の公式サイトよりどうぞお気軽にご連絡ください!!(無料)