三角縁神獣鏡と日本書紀と装飾古墳は物語が同じ件【俺の邪馬台国】

今日のところの私の結論を先に(未確定):

★確信:壁画と三角縁神獣鏡は同じ世界観。

★未確信:日本書紀の設定と同銅鏡はつながってるように見えたんだけどまだ確信にいたってない。ただの中国思想かもしれない。

★前方後円墳崇神以降(箸墓以外)も大体3段なのも、日本書紀の”三輪”パラダイムシフトからきてる。

いまからそれを説明していきますー。違ったらごめんやでー。中国産と考えるにはこの絵柄はあまりにも日本書紀的だと思うのですね。

さて、装飾古墳の壁画って、大変特徴的ですよね。〇、◎、△に注目しているのですが、そうするとある法則が見えてきます。おそらく、銅鏡の世界観を入れているのだと思うのでその線で考えていきます:

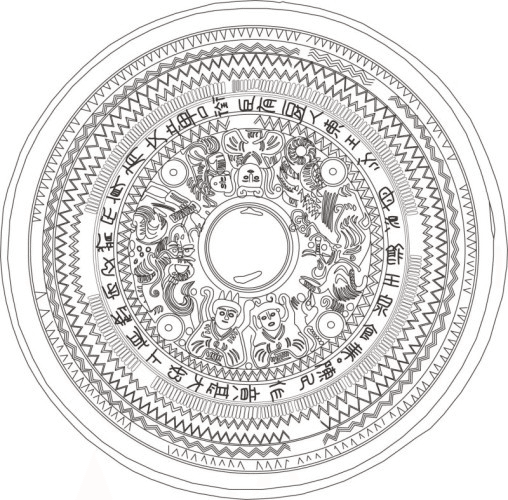

三角縁神獣鏡 銅鏡の法則銅鏡といえば三角縁神獣鏡。お気づきのように△です。これは断面をカットしたときに外縁部が△になってるから三角縁と言うのですがそれは重要じゃなくて、それ以外にも△のトギトギ模様が入っていることにご注目いただきたい。

真ん中に大きなぽっちがあり、神獣の模様があり、そのなかに乳という小さいぽっちが4-6(多いものでは小さい乳も入れると10個くらいのものもある)つあり、トギトギが2回ある。大体こんな感じです。

さらに銅鏡は、魔鏡現象を起こすことが最近発見されているようです:

わかりますでしょうか、同心円がいくつかできていますね。銅鏡が日本書紀に出てくるのは、まず岩戸隠れ。その次に、天孫降臨の際にあまてるちゃんがニニギ君に”この鏡を私だと思って持っていきなさい”というくだりに出てきます。したがってもともとオリジナル品としては、鏡=あまてるちゃんだったのです。しかしながら、崇神期にややこしいことが起きておりまして、それは後程説明しますね。

で、この銅鏡具合を踏まえて、装飾古墳を見ますと、

装飾古墳の法則 装飾古墳=6世紀に集中。①虎塚古墳 上にトギトギがあり、同心円があり。その下に矢・剣などの絵があります。右側は渦と矢入れのようです。

②チブサン古墳 @熊本

※乳房に見えるのでちぶさんという名前がついたそうな。

下記は壁右側。3本の角みたいなのが生えた人がいることにご注目。3本って覚えておいてください。

③日岡古墳

④大塚古墳

ありえないくらいの色分けした△そして同心円そしてシンプル〇。そして渦。そして矢立て。そして牛。

これらのほとんどが三角縁神獣鏡の世界観とつなげてみていくことができると思うのですね。そして次に大神神社。

大神神社 ※おおみわじんじゃ。その三輪山のすぐ後ろにあるのはタカミムスビの神社。大神神社は下記にあります。そのすぐ後ろの山には、高皇産霊神(高木神)をまつっている神社があります。高皇産霊神は日本書紀の神武東征期に近畿到着後いの一番に祭った神社となります:

日本書紀:鳥見山の中に設け、そこを上小野の榛原・下小野の榛原という。

↓★橿原=神武天皇即位した場所。★鳥見山=たかみむすびを祀った場所。★三輪=崇神が大物主をまつった場所。★伊勢神宮=崇神がアマテルを祀った場所。

で、ここで注目したいのが、三輪という文字。さんりんです。3つの輪。そしてその読みを、三輪とかくとともに神と書いてミワと読ませるのです。ゆえにこの神社は大神神社とかいておおみわ神社なのですね。三つの輪で神。崇神は神の設定にパラダイムシフトを起こしたのです。つまりこの大神(3つの輪)を国内生産の銅鏡の世界感に落としているはずなのです。三角縁神獣鏡は国内生産か舶載品かという議論は今も決着がついていませんが、この世界感を落とし込んでいるとしたら必然的に国内産の可能性はぐんと高まると思います。今一度三角縁神獣鏡をじっくり見てみましょう。

【三角形】

【同心円】

※この壁画は3輪だけではなく4輪も5輪もありますね。しかし輪が複数あることは確実で、おそらくオリジナルの思想としては、3つあるいは天照さんを足すと4つの輪だったことが日本書紀から推察できます。

【宇宙人みたいな3本角の人】

ケイショ3年記載がある鏡↓

角・ぽっち・角ってふうに見えますね。あるいは角・ぽっち・ぽっち

同じ角ばかりの模様。

↑いるねw。いるので壁画の宇宙人は三角縁神獣鏡の四神二獣、なかでもこの3本角の人は大物主ということになりますね(理由は後述)。そっくりだねw。でも、真ん中の角ではなさそうな突起はなに。この件もうちょっと精査必要。前述のとおり、銅鏡でも角〇角とか下記のように角角角とか、パターンがあるよう。壁画では腕をあげているようみえるけど、気であるにしても、いずれにせよ忠臣の大きなぽっちを支えているということで、それも銅鏡とこの壁画は合う。どっちも大きな〇をささえてるのです。

日本書紀の三輪山のエピソードからすると、大物主・大国主は確実に銅鏡のなかにいるべき神です。ミワで3つの神がいるべきなのです(ここは確信がないかも。。)。3つだとするとミワの今の残りの神は少彦命なのですけど。。彼はタカミムスビの息子なんですが。。。やや小物です。しかし大神神社のすぐ後ろにタカミムスビを祀っていることは前述しましたので、その意味で息子の少彦を置いたとしてもおかしくはない。ということは、4つの神がいるとすれば残りは、大物主大国主スクな彦+アマテルちゃんしかいませんよね。事代主なんだろうか。そこらへんが知りたいので引き続き調べています。かなり大事なことなんですが、まだ判明しておりません。

上のイラスト引用させていただいたサイト:https://livedoor.blogimg.jp/ie1635/imgs/6/5/65ae3699.jpg

4神っていうけど3神しか見えませんけどね。。いる?。はっ!もしや!!少彦は大変ミニミニ小さい神でして、タカミムスビが大国主の国作りのときに使者として遣わした人なのですが、三角縁神獣鏡では、それも表しているのかも!!下記みてください。上部にいる神の左側にちっさい神がいるよw。これは、中国では作らないでしょう。。わざわざ小彦を小さく書いてるんですからw。となると上の少彦神は大国主にくっついていることになります。彼は喧嘩別れしちゃったかなにかで、常世の国にいっちゃったらしいけれども。。。時々現れてきて神功皇后の皇太子に飲ませるお酒造りを手伝ったりしている。ということは、やはりこの4神が表すものは、大国&少彦・大物主&アマテルちゃんということですね。ほとんど出雲血統だよね。ではなんでヘッドアクセを2本と3本に分けてるんだろう。大物主だけ3本のトギトギですよね。そして、この3本角の大物主が壁画に描かれがちですよね。大物主は大国主の和魂あるいは息子、なのですが。。あれ、ちょっとまってね、3神の方が圧倒的に多いのかもしれない。ならばめちゃめちゃ都合あいます!!すべての三角縁銅鏡をしらみつぶしに確認するにはどこをみたらいいんでしょう。3神の場合はマイナス少彦になるのだと思う。

で、下記のような記事がありました。

舶載とされるヘボソ塚古墳(神戸市)の鏡と、●製とされる鶴山丸山古墳(岡山県備前市)などの計4枚はいずれも文様が違うのに鋳型の傷を示すしわの形や長さ、位置が、それぞれ2~3カ所で一致したとしている。ということは、あとで削ったということか?どゆことだ?https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H2A_R01C15A1CC1000/

超タイムリーに前漢の鏡が中国で出土してる!

こらー!正面から、うつさんかーい!!!

やっぱり中国製だというニュースも発見w↓このニュース、信憑性あるのでみてみましょう。

奈良県天理市の黒塚古墳(3世紀後半)から出土した33面の三角縁神獣鏡について、京都市の泉屋博古館(せんおくはっこかん)が大型放射光施設「スプリング8」(兵庫県佐用町)で蛍光(けいこう)X線分析したところ、鏡に含まれる銀などの微量元素の割合が、古代中国鏡とほぼ一致することが分かった。橿原考古学研究所が今月刊行した調査報告書「黒塚古墳の研究」で紹介されているhttps://www.sankei.com/west/news/181013/wst1810130014-n1.html

神部分クローズアップ↓全部同じ図柄っぽい。画質があらてはっきり見えない涙。ということはもともと中国から来たときは、3角版ばかりだったのしら。念のため他のも見よう。

これは・・・↓みえない。2本の角に見えるんだけど。。。

これは角が全員2本↓くるりんぱタイプ(蕨)

むむむむむ。。

【弓・弓筒】

真ん中のあたりにある、縦に直線を細かくいっぱい入れてる円は、装飾古墳に照らし合わせると”弓”ってことになりますね。

ところで最初に書いた△のトギトギは、なんでしょう。引き続き考えます。★日本書紀では天のことはアマテルちゃん担当、地祇(国津神)は出雲血統担当、それらの区別を指してるんでしょうか。わかんないね。ここは一回ホールドさせてください。

【動物】

牛は骨出土状況としては4Cはじめに輸入されており、また日本書紀では朝鮮半島から入ってきてる描写が垂仁期のエピソードとしてあります。鹿は在来動物。装飾古墳に出てくる動物は、

装飾古墳動物=神獣, 魚, 鳥, 馬, 動物,

銅鏡神獣=双魚・蛙・四足獣などの動物図文帯

え、うまか?牛じゃね?でもまあだいたい同じやな。ここは精査をすっ飛ばす(力尽きてきた)。http://www.naro.affrc.go.jp/org/nilgs/guidecomic/15/e04.html

【乳】

ごめんすっとばす。

【蕨手文】

植物というけど、これは明らかに植物ではないよね。ここもすっとばす!すみません今日ばたついたのです。明日改めて追記しておきます。

また他にも、内行花文鏡系もあるようです↓

おそらく、6世紀になんらかの事情があって、古墳に埋葬する手持ちの銅鏡が足りなかったので、絵にして世界観を描くようになったのでしょう。

ではこれは地方・中央の関係の変化において、何を意味するのでしょうか?

そう考えたときもう一つひっかかってくるのが、この壁画たちには、縄文のエッセンスも含まれていることなのです。

明日は縄文エッセンスについてみていきます!

他に明日することメモ:中国の銅鏡の法則見ること。日本で出てる銅鏡全部みること。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?