弥生時代の出雲と新羅の交流履歴まとめ(サンドイッチ仮説の補強)【俺の邪馬台国】※未完成

今日はちょっとコーディングの続きをやってるのですが全部忘れてるので最初からやってるのですが、PC開くととどうしてもnote書きたくなってしまって、書きます。ちょびちょび、新羅と出雲の交流の情報が散見されるので、書いておきます。

まず私の現時点のセオリー:サンドイッチ仮説

★2C後半 女王国と、ヤマト国で、出雲をサンドイッチした。最初は東遷ではなく、2地点統治だった。

★出雲と新羅はつながりそうだった。新羅が倭(出雲)と連合して朝鮮征圧すると中国は困る。∴中国側の事情=対朝鮮半島全体をコントロール下に置くための戦略として倭(出雲or九州北部)が新羅と仲良くされると困る。ゆえに倭(九州北部)を仲間としてつけておく必要があった。新羅と出雲は王族が倭出身だったりして、ゆるくつながっている感じだった。したがって中国としては九州北部に倭を統一してもらうのがベストだった。この利害関係が九州北部とマッチした。

★倭(九州北部)としたら、ライバルの出雲をなんとか政権下に納めたい。ゆえに中国の後ろ盾がほしい。中国支援獲得=百済支援獲得=鉄武器ゲット。

※出雲が銅鐸・銅剣等を使って東へ勢力を広げようとしていたのかどうかはこれから探す。今は不明。

※先に銅鐸文化があって、そこに大陸から出雲王朝になるものが入ったのか、入ったのと並行して銅鐸文化が生まれていたのかは謎。出雲王朝になる部族がいつ入ったか、これも今後考えるので今は不明。

ということなんですが、新羅と出雲の交流情報ファクトがなかなか見当たらず、しかしちょびちょびとは見当たってるのでここで一回まとめておきます。

【①以前まとめた下記投稿から抜粋】

李 亨源氏(韓神大学校)のレクチャーからまとめております。

A:朝鮮系無文土器の西日本での出土状況

①円形粘土帯土器

韓半島青銅器時代後期にあたり、中国からはいってきた製作手法。この土器は青銅器とともに副葬されていることが多い。

主に円形粘土帯土器段階には青銅器がともに副葬されている。青銅器の生産と深くかかわっている。

★日本での出土時期:弥生時代前期末~中期に集中

★日本での出土場所:九州北部がほとんど。移住・長期逗留を伴っているケースが考えられる。

②三角形粘土帯土器

三角形粘土帯土器段階には鉄器がともに副葬さ.れている

★日本での出土時期:弥生時代中期後半~後期初頭

★日本での出土場所:70点出土。。西日本各地で散発出土。舶来品ばかりで模倣品はない(現地から持ってきたものであり、移住などを伴わない)。粘土帯土器出土分布図↓。山陰からは円形・三角・模倣品円型が出ているが、②の三角土器は、九州より山陰地方にむしろ多く出土。

というわけで、弥生時代中期後半~後期初頭において、山陰(出雲)と新羅は移住を伴わない何らかの交易があってもよいけどまだ確定しない。新羅限定の物品てないのかしらねー。。。

【②島根県公式サイトより】

A 弥生時代の初めのころ、米作りの技術を持った人々が北部九州へ渡ってきますが、彼らの一部は米作りに適した土地を求めて出雲の地にもやってきたようです。この土器は朝鮮系無文土器(※前述のやつね)と呼ばれ、 出雲市大社町・原山遺跡、出雲市・矢野遺跡、松江市・西川津遺跡などで出土しています。その後、朝鮮半島との直接交流は少なくなるようですが、弥生時代の終わりごろには陶質土器と呼ばれる最新の焼き物が出雲地域にもたらされます。これらの土器は出雲市・上長浜貝塚、 松江市鹿島町・南講武草田遺跡などで発見されています。

B 出雲市の西谷3号墓からは北陸地方の土器が出土しており、神門郡古志郷の条にあるように、「越の国」(石川県)とひんぱんに交流があったようです。また、朝鮮半島との交流もありました。松江市佐太前遺跡では新羅で作られた土器が出土しています。

①上長浜貝塚

縄文時代を通じて、上長浜貝塚では、遺構遺物は全く確認されていないが、弥生時代後期後葉になると、竪穴住居のほか、土坑も検出され、弥生土器をはじめ各種の遺物が出土している。ー中略ー弥生時代には、遣物としても、スタンプ文を施した特殊な土器がみられるほか、大陸系遺物である陶質土器も発見されるなど、日本海から出雲平野への西の入口に位置する遺跡の特異性が窺える。

https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/izumo_fuudo/iseki/kouryuu/koryu01.html

※陶質土器=「土器と陶器の中間的特徴をもつ無釉のやきもの。窯を用いて還元焼成されるが、焼成温度は1100℃前後で、胎土中の長石が溶けるまでの火度で焼成されないため、陶器の範疇に含めないのが一般的である。朝鮮半島の新羅焼や日本の須恵器などがこれに該当し、器表に自然釉が鮮やかに掛るものも多く存在する。今日では炻器(せっき)に分類される須恵器も、かつて明治時代などでは陶質土器と呼ばれたことがあったが、今日の考古学では、朝鮮半島の新羅などで制作され、日本に舶載された炻器質の土器のみを陶質土器と呼ぶのが一般的である。https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000101490

朝鮮半島での出土状況はまだ見つかってない。なにせハングル語が読めない。引き続き探す。

いずれにせよ新羅ー出雲がつながっていたということはジョジョに確認できている。であれば、やはり中国にとって、最悪のシナリオは:

出雲が倭を統一

→ 新羅と出雲が連合して朝鮮半島を統一

だろうと思う。それを何とか阻止するために、中国は”九州北部の倭”とつながり、支援する必要があった。

なかなかうまいことつながってきたw。しかし以前として疑問なのが、私としては、一回九州に着地した人が出雲に流れて出雲王朝を作ったのだと思っていて、ですがそうすると、縄文濃いということにはならなくて、しかし文か自体は、縄文の血を引き継ぎつつ、なわけです。

ネガティブ要因整理:

★縄文の血が濃い(現代出雲人のDNAより)

★四隅墳丘墓自体は高句麗あたりからきたっぽい。

★銅鐸文化をもたらした人が四隅作ったのか、また新たに上書きされたのかが不明。

たとえば、縄文の血が濃いわりに、出雲の縄文土面や土偶をみてください。かなり薄いお顔。明らかに渡来系ですよね、弥生時代の出雲から出土したようです。この表情ちょっと覚えといてね。

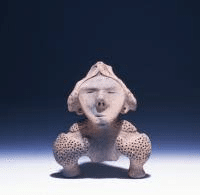

で、下記は5Cの新羅土偶:

似てるでしょー。埴輪につながっていくお顔立ち。眉毛もつなげてない。鼻とか目とか、同じ人物のように似てる。しかも縄文の顔ではない。新羅出土遺物については弥生時代のものにフォーカスして引き続き調べていく。ちなみに、出雲は土師氏の起源。

そういえばひょっとこみたい。ひょっとこ自体は最近のものですが、起源としてはどうなんだろ。

ひょっとこの起源:舞楽で、案摩(あま)の舞に続いて舞われる滑稽な所作の舞が二の舞で、その際、大きく笑った老爺の面(咲面(えみめん))と、大きく腫れて歪み、舌を出した老婆の面(腫面)。

ねね、ひょっとこの語源ってなに?ひょうたん男だったりしない?瓢箪の口は曲がっているものがおおい。

ひょっとこの口って瓢箪の口の真似してない?w

ひょっとこをぶら下げて新羅にいったのは瓢公。ここから韓国のパクの苗字ができた。しかし日本書紀にはそのような記載はないのでスルーするか。。妄想が飛んで止めどがない。。

次。火山チェック。九州には火山がいっぱい。山って火山のことをいってたのではないか。大山祇とか日本書紀で連続生産されてるのですがw、全部火山だったんじゃなかろうか。弥生時代に該当する噴火状況を列記していきます。近畿には火山はない。山神の起源としては火山と連動してる可能性あり。

①由布岳

約2,200年前に規模の大きな噴火活動が発生した。 この噴火活動では、マグマの上昇により山体斜面が不安定になって山体崩壊が発生した後に、池代溶岩ドームが生成し、北東側から西側山麓に火砕流が流下した。 その後、山頂溶岩が出現し、南麓などにも火砕流が流下した。これら一連の噴火で由布岳火山灰が降下した。

wiki:最新の噴火は約2,000 - 1,900年前となっており、有史に残る噴火記録はないが、随所に溶岩ドームの名残が見受けられる。山麓には由布院温泉を始めとする温泉群が点在し、活火山であることを思わせる。

②鶴見岳

1,900年前に鶴見岳山頂付近でブルカノ式噴火が発生し、火山灰が鶴見岳の南側斜面に堆積した。

③阿蘇山 (※上の図って気象庁のなんですが、えらく上の方に阿蘇山があるんだけどなにゆえ?w)

中岳では、約5000年前の溶岩流出、約1500年前の規模の大きなマグマ水蒸気噴火発生のほか、火山灰の累積で示される断続的な灰噴火が活発な時代(N1 0N18)がいくつか認定されている。

※2つめのやつはおそらく隋書倭国伝に記載されてる阿蘇山が噴火する、というエピソードと連動してると思う。ので、弥生時代では残念ながら、ない。

④福江火山群

その噴出年代は約2,300-2,400年前と報告した。 給源火口については不詳であるが、福江火山群の内部であろうと推定している

ついでに例の腕組土偶 (しゃがむ土偶) ※ほぼ東北出土。全部ちょっと上向いてる。

https://ameblo.jp/kotobuki5430511/entry-12572036104.html

島根県↓https://ameblo.jp/kotobuki5430511/entry-12572036104.html

なんでみんな同じポーズなの?そして顔が平ってことはお面してるよね?お面といえば、九州南部の変形頭蓋骨。ああまた飛ぶ。脳みそが飛ぶw。おもしろいのでもうちょっと画像検索↓

なんこれ↓ 西方前遺跡土偶 福島県田村郡三春町字桜谷5 足のように見える部分は実は両腕を表しています。胴体は上半身のみが現存し、下半身は失われています。頭部から腕にかけて約20センチあり、同時期の土偶の中でも類を見ないほどの大きさ。福島なのにすでに弥生顔やな。

話を戻そう。腕組土偶そのほか

これは明らかに女性ね。これは膝の前に腕をもってきてるね。そして腕が長いw。私の場合手足短いのでこんなポーズできない。出産風景ではないよなー。どういうことがあるとこのポーズしますかね。

雅楽とかに見えないかしら。ポーズ探してみる。

まずソリコなるもの↓お面の名残かしらね。なんか、アイヌの口にも見えるけどたぶん気のせい。

エジプトの場合、オシリス神の復活の象徴としての腕クロス。だそうな。

うーんなんで同じ方向にしかポーズ取ってないんだろ。もうちょっと調べて見る。

今日はここまで。まずい、コーディングしなかったw。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?