【俺の邪馬台国】びびび!!根の国の根は、”地下”ではなく結局雷!(リヒテンベルク図形) 。からの、銅剣銅矛と雷。

あらかじめ、本日は結構重要記事になりますw(自分的に)。他にも書きたいことたまっているのですが、オレヤマ案件が調子に乗ってきたので今日も書きますw。ずっと疑問だった、なぜ根の国って”根”っていうのだろう、という件、解決したかもしれませんw。

①根の国はなぜ”根”の国というのか?

以前の投稿で、縄文文化を引き継いで弥生時代に突入した地域は、雷を神聖視する文化を持っていたのではないかと書きました。環状木柱列なども、雷と連動した儀式をしていたのではないかと。

※ちなみに出雲地方出身の現代人のDNAは、通常より縄文DNAがこゆいことが判明済み。

昨日日本書紀を読み直していたら、やはり出雲のエピソードで雷が出ること出ることw。たとえば、イザナギが死んだ嫁に会いに行った帰りには、嫁の腐乱した死体(→すごい表現だなw)の上に雷が起こっています。イザナミの各体の部位から8つの雷神が生まれているのですが、これは雷現象の一連のフローを表しているとされています。※最後に参考情報として説明つけときます。ウィキからだけどw

それで、昨日下記見つけたのです↓

☆リヒテンベルク図形☆

放電がはったあとの絶縁物表面に粉をかけるか,写真感材表面に直接放電したあと現像するかによって得られる、雷の稲妻のような樹状の図形

これなんですね。根です。根!!!!なんで気づかなかったんだろう。。。以前書いたとおり、出雲より東の山陰地域は、冬雷がある地域でして、秋から冬にかけて、夏雷よりも威力が大きい雷が頻発するのです↓詳細は下記ご参照。

ここあとで過去投稿張り付け

ゆえに、私の前回までの考察としては、

①雷は、「神が鳴る」からカミナリなのだと思います。

②出雲の神有月、神無月は、雷がある季節を軸に、あるなし、分けていて、つまり雷が神ということになっています。これが縄文文化を引き継いだ神の概念と思います。

山陰から北陸地域は、出雲王朝(四隅突出型墳丘墓を軸にした文化)の勢力範囲になり、これと冬雷発生状況がまず連動しており、そしてその冬雷が連動する地域を根の国と読んだのです。落雷が大変神聖な地域だったのです。落雷すると、根の模様が生まれるのです。その根の模様をみて、またそれを神聖視している部族を見て、部外者である、アマテル血統は、「あの出雲のあたりってさぁ、やたら地面に根っこみたいな模様ができてるのよねー。そしてその根の模様をやたら大事にしてさーおかしな人タチよねー」となったのです。まちがい、ない!w

画像お借りしたブログ:https://bearspaw.jp/blog/?m=20120709

余談:ちなみに人体に落雷した場合もこの図形は皮膚に刻まれるそうですね。すごいね。閲覧注意https://karapaia.com/archives/52263572.html

②雷思想と銅鐸銅矛銅剣をつなげる

そうなりますと、この時期というのは銅鐸、銅矛、銅剣の時期になります。昨日も書いた通り青銅器はBC2C-AC2Cに熱心におもに西日本で製造されました。どこが発祥で、どこから来て、どこの鋳型がどことつながっていて、というのはまだまだ諸説ありすぎるので一回おいておいて、この青銅器はなぜ作られたのでしょうか?私は次のように考えてみました:

①出雲で銅鐸銅剣が大量出土したのは2か所、荒神谷遺跡と、加茂岩倉遺跡。この2つの場所は、山を挟んで3.4kmという近距離。

★青銅器(銅鐸・銅矛・銅剣)の成分下記のとおり銅(Cu)、錫 (Sn)、鉛の混合物。 ※例:銅 70~81%、錫 10~16%、鉛 4~18%。

★胴CUは、通電性に非常に優れており、現在でも避雷針として使われている。

★胴に落雷した場合のその銅製品の変化については、ただいま知恵袋で質問中w。ちょいおまちw。

で、伊邪那岐が黄泉の国で見た嫁の腐乱死体の上で雷、のエピソードには2つの要素があり、これは九州部族からみて、相違点として

①雷が多い地域

②死体を腐乱させて長期間の殯をする

ということになると思います。それが出雲文化の特徴だった。①雷については縄文の流れを汲んだ思想。②はちょっとわからないので今はおいとく。

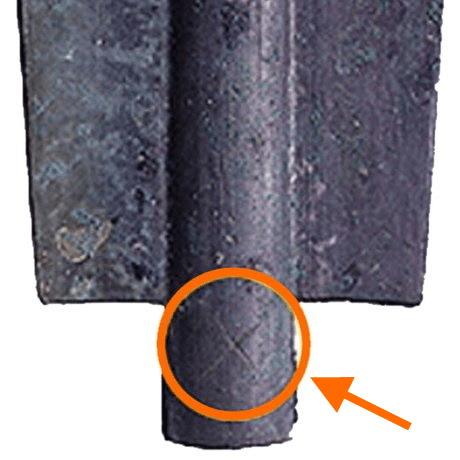

で、銅剣。銅剣と銅矛の違いは、柄の部分を差し込むか、差し込まれるかの違いらしい。矛は胴のほうに穴が開いてて木を差し込むタイプらしい。出雲から大量に出土したのは、銅剣の方。荒神谷遺跡からは300本以上イッセイ出土してる。そのほとんどには柄の部分に✖印が刻印されているというミステリー(のちほどこれも説明)。

マイ仮説:

★もともと木を使って落雷の儀式をしていた。祭祀=木と連動

★そこに青銅器が輸入されだして、青銅器による雷祭祀にシフトした。

木より青銅器の方が落雷しやすいことを学習。

★寒冷期が2Cごろにきて、落雷が激減したのをきっかけに、

すたれだした。

ウィキより:銅剣は九州地方、中国・四国地方などに特に濃密に分布する。儀式などで使用されるにつれ大型化したものと考えられ、形も徐々に変化した。現在では、作成時期により3種類に分けて、初期は「細形」、中期が「中細形」、後期が「平形」と編年分類されている。

マイ仮設2:弥生後期に向けて平形化し、大型化したのは、冬雷が減少していったから。落雷もしづらくなった。それと連動して青銅器のパワーが弱まり放棄した。

サポート図① 海面温度の変遷

銅剣は、この雷儀式と連動していたと思うのです。ここかきかけ。重要なので慎重にいきたしw。そしてぶっちゃけまだ結論でてないw。

③出雲の銅剣・銅鐸にあるバツ印について

これ、めっちゃミステリーになっているのですが、たとえば下記みてください。

これの元祖というのは、当時の竪穴式住宅構造だったようです。これみてください↓それがのちに飾りとなった。

https://www.miraikensetsu.com/admindir/wp-content/uploads/tateana.jpg

一方で百済の住居はというと、オンドル。百済由来と思われるオンドル式住居が日本でも弥生時代遺跡から見つかっている。

(弥生時代中期) ... オンドルカマドをもつ住居跡が多数発.

いま弥生時代の馬韓の住居構造探してます。我ながらマニアックw。

しばしおまちを。

住居の平面形は方形系が多数を占め,四柱式と非四柱式(無柱穴式)が主流をなす。住居址は一辺の長さが 3~4m 程であり,面積は 20m2 程である。造付けカマドⅠ・Ⅱ式を備え,壁溝施設はⅠ・Ⅱ類型が中心である。栄山江流域では,四柱式住居址が 3 世紀前半~4 世紀初め頃に出現し,主に

西海岸や栄山江水系周辺の丘陵状台地に立地する。

四柱式住居址?かな?↓

ちょっと情報がたどれなくてよくわからないままなのだけど、要するに、、、、うん、わからんw。いやね、屋根の作りが独特だな~ってなったのかなと。ちょと情報たりないのでこの件はここまで、

で、話を戻して、これ、千木(外削ぎ)※外にクロス部が出てる場合です。ちぎ。地祇。出雲w。あかんふざけてきた。まじめになります。で、

原始的には、出雲を象徴するマークとして、このクロスがあったと思うのですね。それで、出雲産だよ、ということでクロスマークを付けたのが、銅剣のなぞのマークの正体かと。

で、ここで大きく話を戻しまして、じゃあ銅剣はどう使われてたのかというと、一回祭祀場に持って行って、神気注入してたと思うのですね。神気注入の思想も、縄文由来と思います。これは遮光器土偶なんかから、神気注入思想があったことが、私的にうかがえていますw。念のため過去投稿:

ここあとではりつけ。

それで、銅剣の変遷と分布

日本書紀によると、伊邪那岐は出雲に行ったがふさいでしまう。絶交。この部分がもともと交流があったのに、ある時期から交流が絶えたことを意味してるかと思う。なので銅剣銅鐸、ある程度の交流があって、その直後になにかがあって途絶えた。

で、伊邪那岐が黄泉の国から帰ってきて出雲と九州の間の断絶のシルシとして、”ふなとの神”で封印した。

そしてイザナギが九州で穢れを落とそうとしてまず生まれたのは下記。そのつぎに例の3神。

★底筒男命、中筒男命、表筒男命=住吉大神

★底筒少童命、中筒少童命、表津少童命は阿曇連あずみのむらじらがお祀りする神である。

★あまてる、つくよみ、すさのお。

これにより九州北部体制が固まった。産んだのは伊邪那岐。伊邪那岐の頭文字は伊都国+奴国+奴国+一支国。あう。

で、スサノオは、倭国が乱れた際に、敗走する形で出雲に行くことになった。これは107年の帥升かもしれない。なんかあったのよこのころからすでに。スイショウがスサノオの可能性は高いと思う。しかし敗走した。

帥升(すいしょう、生没年不詳)は、弥生時代中期・後期の倭国(まだ統一国家ではないクニの一つ)の有力な王と推測される。西暦107年に後漢に朝貢した。※中国読み 帥升: seui sing

で、出雲の王になる。土着の縄文血統文化を取り込みつつ、敵対してきた越方面のやつはやっつけつつ、そこで王朝らしきものを作った。墓ももともとあった文化を踏襲・拡大する形で、どでかいのを作って権力を誇示した。さあこれから勢力を広げていこうとしてた。これがだいたい100年ちょい過ぎたころ。もともと九州北部から流れてきてた銅剣も作ってたので

あ、すみません今日はここまで。慎重にいかねば。すぐはやとちりするからな。

以下捨て

3世紀前後の時期では、島根県出雲市の大型墓西谷3号墓(最長辺約50メートル)・2号墓・4号墓・9号墓、小型墓として青木・中野美保・西谷1号・6号墓と前述した安来市の荒島墳墓群(宮山、仲仙寺、大型として塩津山6・10号墓、小型墓としてカワカツ墓)や鳥取県の西桂見墳丘墓が代表的大型墳丘墓である。大型墓は限られた丘陵などに累代的に築造されている。これらの大型墓の被葬者は、限られた地域を支配したのではなく、その平野周辺に影響力を及ぼしたものと推測される。このように弥生後期には出雲の西と東に大きな政治勢力が形成されたものと考えられている。[3] また、大規模な墳丘墓と吉備の楯築墳丘墓がほぼ同時期に存在したと推測されている。そして、西谷3号墳丘墓の埋葬施設が楯築墳丘墓のそれと同じような構造の木槨墓であり、埋葬後の儀礼に用いた土器の中に吉備の特殊器台・特殊壺や山陰東部や北陸南部からの器台・高坏などが大量に混入していた。

かきかけ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?