【ふくろう通信05】「変身」読書会

2024年はチェコのドイツ語作家フランツ・カフカ(1883~1924年)が亡くなって100年となる節目の年。カフカの最も有名な短編「変身」をテーマに、西日暮里ブックアパートメントで読書会を開催しました。「カフカを読むと語りたくなる」と実感する2時間でした。

それぞれの立場を反映

(あらすじ)

ある朝、セールスマンのグレゴール・ザムザは目を覚ますと自分が巨大な虫に変身していることに気づく。乗るはずだった列車はすでに駅を出てしまっている。ベッドから急いで出ようとするが体をうまく動かせず、起きられない。異変に気づいた家族が部屋の外から様子を尋ねてくる……。

「変身」は、何かの比喩と考えたくなる人が多いと思います。参加者からは次のような意見が出ました。

・引きこもり。自分だけ働いて家族を養うのに疲れてしまった

・加齢・定年。体がいうことをきかなくなった

・管理社会への反発

どれも参加者自身の置かれた立場を色濃く反映する意見でした。一方、ドイツ文学者の池内紀は著書「ぼくのドイツ文学講義」(岩波新書)で以下の説を紹介しています。

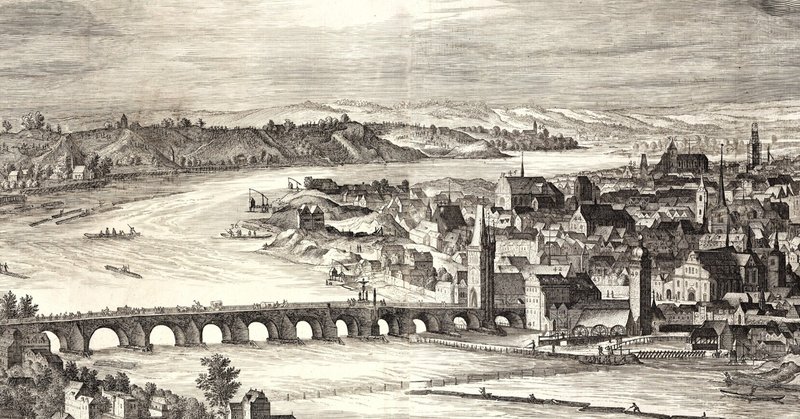

・チェコ人でもオーストリア人でもドイツ人でもない、プラハのユダヤ人という存在

・抑圧的な父との関係に悩む子

・当時「死の病」とされた結核によって家族から隔離される患者

いずれもカフカ自身のことで、自虐的な苦笑いが潜んでいるという指摘です。そういえば、主人公が眠りから目覚めた自室の壁には毛皮の帽子に毛皮の襟巻きをつけた貴婦人の肖像がかけられているが、これは雑誌から切り抜いて額にいれたもの、という描写があります。几帳面ともセコいともいえる主人公(=カフカ)の小市民ぶりがいっぺんに伝わってきて、読者が「同じ人間だ」と親近感を持つ効果を発揮しています(「自分は小市民ではない」と思っている読者は除く)。

生き生きする家族

一家でただ一人の稼ぎ手だったグレゴールが働けなくなると、父、母、妹がそれぞれ仕事を始め、むしろこれまでよりも生き生きし始めます。池内も、<虫になった男に目をとられがちだが、実のところ、もう一つの変身が、まるで定規で線を引くようにして整然と語られていないだろうか>と注意を促しています。「一家の(あるいは会社の)大黒柱だぞ」なんて気負っている昭和世代のお父さんたちは、もしかしたら家族や後輩社員の可能性を摘み取っているだけかもしれません。気をつけましょう。

鏡のカフカ

読書会では、「そもそも虫に変わっていたら、もっとおろおろするんじゃないか。でも主人公は妙に落ち着いている」という指摘もありました。これに対して「起きてしまったことは仕方がない。やれる範囲でふだんの仕事、暮らしを続けるのは、むしろ人間の性(さが)として自然だ」という反論も出ました。では、自分が仮に変身してしまったら、どんな行動をとるでしょうか。以下のような意見が出ました。

・見せ物になってお金を稼ぐ

・自分が虫になったということは、他にも同様の人がいる可能性がある。仲間をみつけて結束し、解決策を協力して見いだす

・虫になった以上、もはや人間社会に束縛されるいわれはない。甲虫だから羽があるはずで、それを使った空を飛び、自然の中で暮らす

「見せ物」案は、苦境にめげずたくましい生き方ですね。「仲間と結束」案は、社会活動家的な発想といえます。「自然の中」案は、出家に近いかもしれません。いずれにしても、意見を言った人の価値観が見事に映し出されていました。カフカは、読む人の心を映し出す鏡のような存在です。

では、また。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?