パドックで控除率の壁を超える!

1. 控除率について

1.1 控除率とは?

競馬に限らず、公営競技(競艇、競輪、オートレース)においては、控除率の壁を超える必要があります。

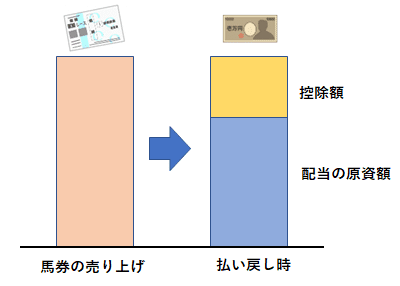

馬券売上額の20%から30%が控除され、主催者側の運営費、国庫に収める税金となり、残りの70%から80%が馬券的中者への配当となる原資となります。

控除率は競馬法により、20%から30%の範囲内で馬券の種類により決まります。

主催者により、控除率の設定も異なります。

よって、馬券的中者は、配当の原資額から均等に分配されます。

1.2 控除率の壁

公営競技においては、やればやるほど損をすると言われています。

長く公営競技を続けた場合、理論上の回収率が75%前後となり、控除額の約25%が損失分となってしまいます。

普通に競馬をやればやるほど損をするため、控除率の壁が馬券購入者に立ちはだかります。

ただ、ごく一部の馬券購入者は控除率の壁を越えて、プラス収支になっている人がいることは確かと言われています。

1.3 控除率の壁を超えるためには?

ポイント1:購入するレースを厳選する

競馬はやればやるほど損をすると理論上いわれています。

中央競馬(JRA)では、1日最大36レース実施されており、全てのレースに手を出せば、収支がマイナスになることは目に見えています。

自信のあるレースを厳選し、勝負することが大事となります。

ポイント2:過小評価になっている馬を探す

実力がある馬で、オッズが低く過小評価されている馬を探してみる。

また、逆に実力のわりにオッズが高く、過剰人気になっている馬を探してみる。

周りと同じ馬券を購入しては回収率は上がらないので、過小評価されている馬を見いだして回収率を上げることが大事なポイントとなります。

ポイント3:マイルールを確立する

競馬で勝てる人は、その日がマイナスでも冷静な判断ができる人となります。

負けたからと言って最終レースで取り返そうとすると返り討ちにあい、マイナスがかさみます。

自分なりのルールを作って、熱くならず、マイナスを最小限に抑えることが大切なポイントとなります。

私の経験上、その日の収支がプラスになって時点がプラス収支の頂点であることが多く、調子に乗って続けるとプラス分が減っていくことが多いです。

2. 控除率の壁を超えるために実施したこと

競馬をしていく上で、様々なファクター(スピード指数、上り3Fタイム、持ち時計、騎手、血統など)を基に過去データを分析してみても控除率の壁を超えることができず、あきらめかけていました。

当然、パドックも見ていたのですが、見てもどれも同じに見える、分からないといった状態でした。

あるYouTubeでパドックだけで馬券を当てている動画を見て、パドックに控除率の壁を超える可能性があるのではと考え、ひたすら過去のパドック映像を見続ける特訓の日々を続け、パドック映像から、調子の良さそうな馬を中心に馬券購入することが有効であることを感じ、現在実践中となります。

2.1 パドックとは

パドックとはレース前に出走馬を引いて歩かせることにより、事前に出走馬の確認する場所となります。

レース開始30分前から15分程度のレース直前の情報となります。

2.2 パドックで確認できること

競走馬は能力があっても、その日の調子によっては能力の劣る競走馬に負けることもあります。

日の調子はレース結果を大きく左右する可能性があります。

パドックはは、情報の鮮度が良いため、データには無い情報を加味することにより、馬券成績の向上につながる可能性があると考えに至りました。

3. パドックの基本的な考え方

本章で記載したことは、あくまでも私の独自の考え方であり、異なる見解の方もいらっしゃると思います。

本章で記載していることがすべて正しいとは限りませんのでご参考程度にご覧ください。

3.1 クラスによるパドックの見るところの違い

競走馬には獲得賞金によるクラス分けがあります。

中央競馬では、新馬戦からGIまでのクラス分けとなり、条件戦が新馬、未勝利戦、1勝クラス、2勝クラス、3勝クラスとなり、オープンクラスは、重賞と呼ばれる、GI、GII、GIIIとリステッド競争、オープン特別に分類されます。

条件クラスに平場戦と特別戦も設けらています。

基本的には、クラスが上がるほど、競走馬同士の能力差が小さくなっていきます。

能力差の大きい、新馬戦や未勝利戦においては、馬体での比較がしやすく、能力差の小さいオープンクラスは能力の高い馬ばかりのため、馬体での比較がしにくい傾向にあります。

私はクラスによって、パドックの見方の比重を変えています。

・オープンクラス

能力の高い馬同士のレースのため、馬体を見ても評価しにくいため、その日の調子を見ます。

・条件クラス

能力にバラツキがあるため、馬体で能力のありそうな馬体を見ます。

基本的に能力の高い馬は、多少調子が悪くても能力差で補えるため、勝てる可能性が高いと考えます。

3.2 パドックで見るところ

・仕上がり

腹回り、腰回り、厚みを確認しており、腹回りで太めではないかの確認、腰回りでは筋肉の付き具合を確認し、馬体の厚みも確認しています。

馬体に厚みがある馬は、距離に関係なく好走すると考えています。

・毛づや

毛づやが良い馬は、飼葉食いが良く健康であると言われています。

ただ、最近は、毛づやをよく見せるためのワックスを使用していたりして、毛づやが良いイコール健康とは限らなくなっています。

また、毛色によって毛づやの見え方が異なって見え、色の濃い毛色がよく見えたりします。

私は明らかに毛づやが悪い馬をチェックしており、馬の調子の良し悪しは毛づやプラス他の箇所もチェックしてトータルで判断するようにしています。

・歩様

歩様で馬の調子が出やすいところと考えており、テンポ良く一定のリズムで歩いている馬が調子の良い馬と判断しています。

踏み込みについてもチェックしており、踏み込みの深い馬も調子のバロメーターとして見ています。

調子が悪いときや、コズミがひどいときは、歩様がぎこちなくなり、一定のリズムで歩けないことが多い傾向にあります。

歩様で調子が悪そうに見える馬はスタートも一瞬遅れる可能性が高く、レース展開も左右しかねないと考えています。

ただし、馬体重の軽い馬は、脚にかかる負担が軽いため、軽快に歩くため、歩様が良く見える傾向にあるため、割り引く必要があります。

・表情

目と、耳の動きで馬の今の状態が分かりやすいとされています。

目つきなどをみて、集中できているかを判断しています。

耳については、メンコをかぶっていると判断できない場合がありますが、耳を頻繁に動かしている場合は落ち着いていないと判断しています。

・発汗

ある程度の発汗は良いのですが、発汗がひどいと入れ込みすぎており、パドックでスタミナ消耗して、本番のレースでバテてしまう傾向があります。

・バランス

全体のバラランスとして、胴の長さや首の太さ、全体的な筋肉の付き具合を確認します。

あとは、パドック映像からは分かりづらいかもしれませんが、左右のバランスの確認も行います。

左右のバランスの良い馬は右手前、左手前どちらも得意と考えており、最後の直線で手間を変えてもスピードが落ちず、直線で伸びると考えています。

3.3 夏競馬でのパドック

上記のパドックでみているところが基本的な考えですが、夏競馬に関しては当てはまらないことが多く注意が必要です。

私自身夏競馬の成績は良くなく散々な結果となっています。

基本的に馬は暑さに弱い動物と言われています。

夏競馬のパドックのポイントは、一言でいうと夏バテしていない馬を選ぶことが重要なポイントとなります。

夏バテしている馬は、表情に出ることが多く、口を大きく開けている馬などは夏バテしている可能性が高いと考えます。

夏競馬で必要な情報として、現地競馬情報の天候と温度、湿度を確認するようにして、天候が良く、温度、湿度が高い場合は夏バテのチェックを重要視し、温度が低い場合は通常のパドックチェックとしています。

3.4 パドック解説について

グリーンチャンネルでパドックを確認する際、パドック解説付きで視聴することがあります。

パドック解説を聞きながら、馬のチェックを行ってるのですが、解説者の見解と私の見解が異なることが多々あります。

これは、パドックでは、見るところが異なったりして、見解が異なるのは当たり前であり、これこそパドックでの腕の見せ所と考えます。

自分自身の見解で得たパドック診断で馬券を購入することにより、控除率の壁を超える可能性があると信じてパドック診断を続けています。

4. パドックの学習方法

4.1 書籍による学習

まず、パドックを学習するために数少ない書籍から学習しようと思い、Amazonで書籍を調べてみると、書籍の少なさにびっくりしました。

少ない書籍の中から私が参考にした書籍を紹介したいと思います。

・勝ち馬がわかる競馬の教科書

パドックの専門書ではありませんが、競馬の基本を学ぶ書籍として購入しました。

パドックを勉強する最初の一冊で、基本的な馬体の見方を再確認した一冊となります。

競馬をやるうえで、基本的なことを学ぶには最適な一冊となります。

・そうだったのか! 今までの見方が180度変わる知られざる競馬の仕組み

馬体の詳細をふんだんな写真を交えて解説しており、馬体の仕組みが分かりやすい一冊となっています。

馬体以外にも、蹄鉄はハミなどの馬装具についても詳しく写真とともに解説してあり、興味深い内容が多い一冊となりました。

パドック以外で一口馬主やPOGにも役立ちます。

・「ROUNDERS」vol.4 特集「馬見 サラブレッドの身体論」

不定期の刊行となっており、サラブレッドの身体に関する特集記事となっています。

記事の中で「馬を見る天才になる! 馬見の直感を磨くための実践的レッスン」は馬の外見的な判断だけだはなく、内面からの判断が重要といった内容となっており、非常に参考になった一冊となりました。

不定期の刊行が残念なくらいの内容の濃い一冊です。

・シークレットオブパドック Kindle版

現役プロ競馬ライターのはしくれさんが執筆されたパドックの教科書と言えるべき書籍となります。

パドックを勉強するため調べて時に、ホームページ「競馬で生活する僕は」が一番私にしっくりくる内容が満載でとなっており、パドックの専門書として書籍化されたもとのなります。

パドックに対する情熱を感じ、入門者におすすめの一冊となります。

・<京大式>パドック入門

数少ないパドックの専門書であり、アマゾンのkindleで購入しました。

パドックの基本的な見方やが記載されており、パドックを学習した方は一読をおすすめします。

脚元には不安要素が隠されていると記載があり、まず、脚元を見よという言葉が印象的に残った一冊となります。

・週刊Gallop(ギャロップ) 8月20日号 (2017-08-15)/8月27日号 (2017-08-22)

2017年に発行された雑誌であり、当時は購入しませんでした。

週刊ギャロップに、パドックの特集記事があった記憶がり、アマゾンのkindleで購入しました。

「プロが教えるパドックの見方」という記事で、2週に分けての掲載となっています。

前編はパドックの基本編と後編はたち写真の見方といいた内容となります。

ページ数は全部で13ページでありますが、当時パドック素人の私にとって重要な記事となっていました。

4.2 過去のパドック映像を見る

ひたすら、過去のパドック映像を見て予想して答え合わせをする。

過去のパドック映像を見るには、有料となりますが、私は「JRAレーシングビュアー」を使用しました。

最初は、見ていても判らなかったため、書籍で学習したことと照らし合わしながら、見ていったことにより少しずつ理解できるようになりました。

あと、オッズや競馬新聞の情報を見ないで純粋にパドックだけを見てみることで何かが見えてくるようになり、が上達の早道と考えます。

5. 最後に

私のパドックに対する最初の印象は見てもわからない、どれも同じに見えるといった内容で、データ重視で馬券購入をしていました。

ある切っ掛けでパドック派になってからはパドックを見ないと馬券が買えない中毒症状まででてきている始末です。

まずは、分からなくても良いので、パドックを見てくるうちに何かが見えてくるようになると思いますので、是非パドックを見ることをお勧めします。

パドックは、気合が入っているのか、入れ込んでいるのかなどは見る人によって評価が異なります。

これは、データには無い重要な判断材料になり、好走馬を見抜けるようになれば、控除率の壁を超えるファクターであると思いますので、少しでも参考になっていただければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?