追悼:フランキー・ビヴァリー(1946-2024)

フランキー・ビヴァリーが亡くなった。いつかこの日が来ると分かってはいたが、R&B/ソウルのファンとして精神的支柱を失った気分。今年限りで引退することを決めてフェアウェル・ツアー(“I Wanna Thank You” Tour)を行い、公式インスタグラムも(スタッフによって)頻繁に更新されていた。そのインスタで家族が訃報を伝えた。1946年12月6日生まれだから77歳で他界したことになる。昨晩は自分のSNSのタイムラインがフランキー・ビヴァリー追悼で埋め尽くされていた。今現在も…

亡くなった理由は、現時点では明らかにされていない。が、昨年頃から引退宣言をして各方面に別れを告げていたのは、もう先が長くはないと分かっていてのことだったのかもしれない。今年5月には、故郷フィラデルフィアのイースト・ジャーマンタウンにあるNorth Norwood St.が「Frankie Beverly Way」と命名。フランキーの功績を称える祝典もあった。

先日、自分は「ブルース&ソウル・レコーズ」最新号(No.179)の執筆者近況欄で、こんなことを書いたばかりだった。

「フランキー・ビヴァリーの用意周到な潔い幕引きは寂しくも晴れやかな気持ちにさせる。昨年起きたレギュラー・バンドとの訣別もフランキーの心遣いだったのかもしれない。まさに勇退。メイズは新リードにトニー・リンゼイ(元サンタナ)を迎えてMaze honoring Frankie Beverlyとして再スタートを切った」

誤解を恐れずに言えば、完璧な終活だったと思う。もっとも、昨年はまさかのグループ分裂劇が勃発。ベースのベアー・ウィリアムズによれば、2年前にフランキーのビジネス・マネージャーが急死、新体制のマネージメントがフランキーからバンドを遠ざけ、ギャラの不払いを問うたらメンバーが解雇された、と。そこで、結成メンバーのロームことロナルド・ロウリー(per)を含むレギュラー・メンバーたちはクリス・ウォーカーをリード・シンガーに据え、メイズとは別グループのTMF(The Music Forever)として活動を開始。アルバムも出した(ギターのジョン“ジュブ“スミスは最近脱退した模様)。一方で、新体制のメイズはトニー・リンゼイをリードにして再出発。フェアウェル・ツアーをお披露目の場とした。

7月上旬には今年で30周年を迎えたEssence Festivalに新しいメイズ(Maze honoring Frankie Beverly)として出演。フランキーは歌わないトリビュート/引退セレモニー的なステージで、ゲストのルーク・ジェイムスが「We Are One」、アンソニー・ハミルトンが「Can't Get Over You」を歌った後、新リードのトニー・リンゼイがその他のメイズ・クラシック(「Running Away」「Before I Let Go」「I Wanna Thank You」)を披露した。

トレンドに迎合せず、“変わらない”ことに誇りを持ち、自分たちの音楽が好きなファンのために歌い続けてきたメイズ・フィーチャリング・フランキー・ビヴァリー。R&B/ソウルの絶対的アイコン。グラミー賞のようなアワードとも(功労賞などを除くと)ほぼ無縁だったが、ブラック・コミュニティの間でこれほど深く愛されてきたソウル/ファンク・バンドもそうはいない。ソウルやR&Bのシンガーだけでなく、ある時代までのラッパーたち(ナスのような)にとっても神のような存在だった。ヒップホップやR&Bの曲におけるサンプリングやカヴァーも枚挙にいとまがない。

もちろん日本にも熱狂的なファンがいる。自分もソウル/ファンクのバンドでは一番好きかもしれない。が、ルーサー・ヴァンドロスやキース・スウェット、KEMなどにも似て、本国と日本では人気や評価において温度差がある人たちでもあった。

シルキーで誠実な歌声。ファンキーかつレイドバックしたサウンド。人生訓や人間愛を織り込んだ歌詞。カリール・ジブランの散文詩集『預言者』にヒントを得て書かれた80年の名曲「Joy and Pain」など、グルーヴィーだったりメロウだったりするサウンドをバックに、フランキーが優しくも芯のある声で押し付けがましくなく人生の真理を説く尊さよ。迷路のような掌に人の人生が全て入ってるというシンボルマークのままに。「We Are One」のメッセージも、特に今のような時代には心に響く。

地元フィラデルフィアで60年代初頭に結成したブレンダーズ、それに続くバトラーズがバンドの母体。その後、フィリー・ソウルの隆盛を横目で見ながらサンフランシスコ/ベイエリアに拠点を移し、ロウ・ソウルとして活動。マーヴィン・ゲイとの出会いをキッカケにメイズと改名(メンバーのロームが“迷路”と考案)し、ラーキン・アーノルドがブラック部門を仕切るキャピトルと76年に契約して…といったキャリアは各所で書いてきたので、これ以上の詳細は省く。オリジナル・アルバムは93年に出した『Back To Basics』が最後で、それ以降はアルバムを出していない(ビリー・ジョエルと同じ)。だが、近年までアリーナ・クラスの会場でツアーを続けてきた。

Essence Fest.2019にてフランキー・ビヴァリー登場前にメイズの功績を振り返る映像。簡潔でわかりやすい。スマホに残っていたのでシェア pic.twitter.com/jlNtJBDr2s

— Tsuyoshi Hayashi/林 剛 (@hystys) May 19, 2024

そして、メイズといえばニューオーリンズ。77年のデビュー・アルバムがニューオーリンズを含むルイジアナ一帯で(70万枚中)30万枚売れた(フランキー談)彼らは、3枚目のアルバム『Inspiration』(79年)をルイジアナ州ボガルサのStudio In The Countryで録音。そこでサザン・ホスピタリティ(南部流のおもてなし)に触れた彼らは”Southern Girl”という南部女性賛歌となるファンクを作り、これを含むアルバム『Joy And Pain』(80年)を携えたライヴをニューオーリンズのセンガー・シアターで行った。そのライヴ音源をスタジオ録音の新曲(「Before I Let Go」など)とともに収めたのが81年に発表した『Live in New Orleans』(映像商品としても、かつてはレーザー・ディスクで出され、その後DVD化された)。これが評判を呼び、メイズはニューオーリンズにおける名誉グループとなる。アルバムは2枚組で、最初のCD化の際に数曲がオミットされたが、2022年に全曲を収録した2枚組CDとしてリリース。ライナーノーツも書かせてもらった。

ニューオーリンズのアイコン的存在にもなったメイズが、同市で95年に始まったEssence Music Festival(現在はEssence Festival of Culture)に初回から2009年まで大トリを務めたことは語り草だ。その後は2010年代に不定期で2回か3回ほど出演。自分はEssence Fest.で行われたメイズのライヴは2005年からコロナ禍の前まで全て観ている。最後に観たのは2019年のステージで、これも今年のEssence Fest.同様、ルーク・ジェイムスやアンソニー・ハミルトンらが登場した半トリビュート的なショウであったが、この時はフランキーも歌っていた。「Happy Feelin's」で思うように声の出ないフランキーに寄り添うように観客がシンガロングしていたのが印象に残っている。

メイズといえばオールホワイトのステージ衣装。フランキーがいつも被っているキャップは、本人に聞いたところ「フィラデルフィア流儀」とのこと。メイズが出演する日は観客もオールホワイトでやってくる人が多いので、2019年のEssence Fest.では自分(たち)も全身“白“で固めていった。

来日公演は2009年9月にCotton Clubで行ったのが最後。超満員で大盛況だったことを思い出す。

本国でいかにメイズが愛されているか。Essence Fest.や現地でR&Bアーティストのライヴに行くと、否が応でも思い知らされる。DJは必ず「Before I Let Go」をかけるし。会場にいるお客さんとも「メイズが好きだ」と言っただけで一気に距離が縮まる。熱いハグを交わしたことも多々。メイズの名前を口にすることはブラック・コミュニティに入っていく時のチケットみたいなものだと思う。

ジル・スコットのスポークンワーズによるDJジャジー・ジェフのフィリー讃歌「We Live In Philly」にもフランキー・ビヴァリーの名前が登場。フランキーが地元を離れても同郷の同胞からの支持は絶大だった。

本国ではファミリー・リユニオンのような家族の集いで必ず流れる「Before I Let Go」は、ブラック・コミュニティにおける国歌とも言える一曲。これが流れるとエレクトリック・スライドと呼ばれるラインダンスがお約束的に発生する。場所も選ばず、世代も問わず。2018年7月、Essence Fest.終了後、深夜のバーボン・ストリートに集った人たちが大合唱で踊る動画がバズを起こしたのも記憶に新しい。

2019年には、ビヨンセがコーチェラで行ったライヴ(2018年4月)の実況アルバム『Homecoming : The Live Album』にスタジオ録音版の「Before I Let Go」(キャメオの「Candy」などもミックス)がボーナス収録され、これも話題になった。このヴァージョンが出てからは、DJがメイズ版とビヨンセ版を繋げてかける場面にもよく出くわす。

そういえば、つい先日もこんなことがあった。

PJモートンの新作ツアー...シカゴのループ地区にある名門「The Chicago Theatre」で行われたショウの後、メイズ”Before I Let Go”をバックにエレクトリック・スライドを踊るお客さんたち。アメリカのR&B系ライヴ〜フェスではよくある光景。自分もこの世界に生きていたい... https://t.co/BXsqaLuYvX

— Tsuyoshi Hayashi/林 剛 (@hystys) August 25, 2024

ビヨンセ版で踊る若者たち…2019年のAfropunk Fest.開場直後。撮ってくれ!という人たちばかりだったのでアップしておく pic.twitter.com/MiPK7Gc6Nz

— Tsuyoshi Hayashi/林 剛 (@hystys) August 25, 2024

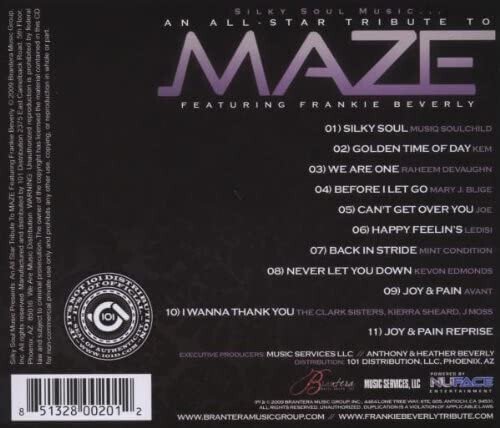

もちろん「Before I Let Go」だけではなく、他にも名曲がたくさんある。どの曲が好まれ、後進に影響を与えてきたのかは、バンドの演奏でR&B〜ゴスペル・アーティストたちが歌う2009年リリースのトリビュート・アルバム『Silky Soul Music : An All-Star Tribute To Maze Featuring Frankie Beverly』を聴くとわかりやすい(国内仕様盤は拙筆ライナーだったが、輸入盤も含めて既に廃盤。サブスクにもなし?)

このトリビュート・アルバムを思わせるパフォーマンスが今年3月に行われていた。NAACP Image Awardsで生涯功労賞を授与されたフランキー・ビヴァリー(メイズ)へのトリビュートで、 レイラ・ハサウェイが「Golden Time Of Day」、ケニヨン・ディクソンが「Happy Feelin's」、ルーク・ジェイムスが「We Are One」、 ケニー・ラティモアが「Joy And Pain」を歌う。これは耳福。

勢い余って暴走気味に書いてしまった。フランキー・ビヴァリーとメイズのことなら、いくらでも書けてしまう。後追いのファンなのに、思い出がありすぎる。楽曲については、改めてどこかでまとめたいと思う。

そういえば、フランキーとは一度だけ対面で話したことがある。2009年、来日とトリビュート・アルバムの発売を記念して、今はなき「bmr」誌でメイズの特集を二号にわたって組んだ時のこと。光栄にもフランキーのインタヴューをさせてもらうことになった。ライヴ終演後のCotton Clubの楽屋。与えられた時間は30分。フランキーのマネージャーから「部屋に入った瞬間から30分きっかりで打ち切るから」と言われ、焦りながらインタヴューを進行した。そしてタイムリミットが迫り、ライヴ音源を含めた久々の新作(仮のタイトルは『Anticipation』)を出すという話で盛り上がっていたところで、マネージャーから終了の合図。切り上げようとしたところ、「話が面白いから、まだいいよ。質問を続けて!」とフランキー。マネージャーも苦笑いで、結局40分くらい話ができたと思う。その時のインタヴューは特集の後編(「bmr」2009年12月号)に掲載。同じ号にはメイズ絶頂期の鍵盤奏者で日本在住のフィリップ・ウーのインタヴューも掲載している。ちなみに特集の前編(「bmr」2009年11月号)を掲載した号の表紙が、後に「Before I Let Go」のカヴァーをコーチェラのライヴ・アルバムでスタジオ録音曲として披露したビヨンセだったというのは今思うと美しい話。メイズの特集とフランキーのインタヴューに関しては、当時のbmr編集部にとても感謝している。

人生は迷路の如し。永遠に抜け出したくない迷路があるとしたら、それはフランキー・ビヴァリーが率いたメイズだ。ハワード・スタンリー・ビヴァリー。フランキー・ライモンに憧れてフランキー・ビヴァリーと名乗り、マーヴィン・ゲイをメンターとしてメイズを率いたこのシルキーなソウル・シンガーに哀悼の意を表したい。安らかに…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?