【最新版】軟口蓋を上げる方法

軟口蓋とは、食べたものが鼻の方へ流れていかないようにするための蓋です。

下がっているときは、空気が鼻へ抜けます。

持ち上がると、鼻と喉をつなぐ道がふさがれます。

軟口蓋は下がると、鼻と喉の間の通り道ができるので、鼻の方へ空気が抜けていき、鼻声になったり、こもったりします。

つまり、鼻に響かせようとすると、軟口蓋は下がるのです。

軟口蓋を上げる筋肉

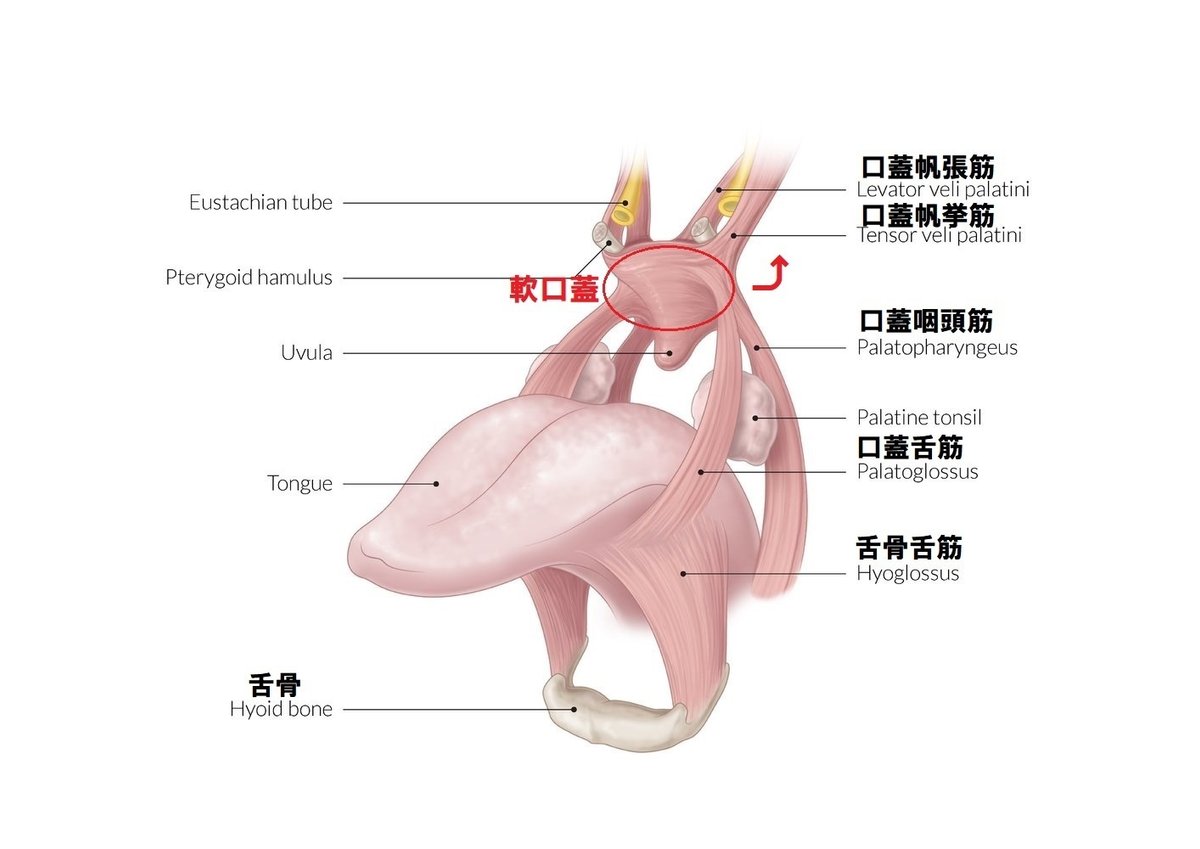

軟口蓋を上げる筋肉は、口蓋帆挙筋・口蓋帆張筋です。

実は、軟口蓋はそのものを上げようとしても、上がりません。

たるんだ紐(口蓋帆挙筋・口蓋帆張筋)を両脇から引っ張ると、真ん中が上に上がるというイメージをしていただけると分かりやすいかと思います。

反対に、軟口蓋を下げる筋肉は、口蓋咽頭筋と口蓋舌筋で、軟口蓋の斜め下についています。いずれも舌と繋がっているため、過剰に舌を下げてしまうと、軟口蓋も下がりやすくなります。

軟口蓋は、外側翼突筋と内側翼突筋の影響を受けやすい

軟口蓋を上げる妨げになるのが、外側翼突筋・内側翼突筋です。

これらは口の開閉や噛むときの筋肉ですが、イラストでわかるように、口蓋帆挙筋などと隣接しています。

ボイトレの世界では、全く出てこない筋肉ですが、私はこの二つの筋肉と咽頭収縮筋に注目しています。

普段食いしばりなどで、外側翼突筋や内側翼突筋が硬くなっている方は、軟口蓋を上げようにも上げることができないからです。

「軟口蓋を上げることが上手くできない」という方は、先に内側翼突筋や外側翼突筋を緩めるマッサージをした方が早道です。

軟口蓋を上げる感覚

のどちんこの近くを指で触ると嘔吐反射が起きてしまうので、内側翼突筋を触ってみましょう。

内側翼突筋は、下の歯の一番奥の歯から内側にある硬い骨(下顎骨の縦ライン)よりもさらに奥です。そこから、少し喉側にある縦筋のような筋肉だと思ってください。

そこをほぐすと痛いですが、内側翼突筋が緩んできます。

そして、更に奥に指を入れると、のどちんこに繋がる縦のラインに当たります。

それが、伸びるように大きく口から息を吸います。

軟口蓋を上げる発声練習

鼻をつまみながら「マァーマァーマァーマァー」を、できるだけ高い声で言います。

子音のMの時には鼻に空気を抜きますが、母音のァーの時に軟口蓋を意識して鼻にかからないようにしながら、上あごを開けて声を出します。

軟口蓋を上げて声を出せるようになると、喉が軽くなった感覚になり、声が出しやすくなってくると思います。

次は応用で、母音をイに変えたり、子音をNに変えたりしてみましょう。

「マァーマァーマァーマァー」→「ミィーミィーミィーミィー」

「ナァーナァーナァーナァー」→「二ィー二ィー二ィー二ィー」

声を当てるについて考える

ボイトレを習っていると、「声を頭に当てて」「鼻へ響かせて」と言われることがあると思います。

ちょっと理屈っぽいことを言うと、実際は「鼻へ響かせると鼻声になる」のです。

私の見解では「本当は軟口蓋に響かせていることだけど、軟口蓋が上がっていると鼻や頭に響いてる感覚になるよ」ということだと思います。

「頭に響かせる、当てる」といわれるのは、軟口蓋を目一杯上げて声を出すと、頭に突き抜けていくような感覚になるから。

それと、鼻の前でなく鼻の後ろに響いている感じがする時には、鼻声になっていないと思います。

軟口蓋が上がるため、鼻へ空気がほとんど流れません。

つまり、「軟口蓋を上げる練習をしていくと、結果として頭に響いたり、鼻に響いたりする感覚になる」ということなのです。

ですから、とにかく軟口蓋を上げる練習をしていけば大丈夫です!

軟口蓋を上げながら、鼻に抜く?

上級者になると、軟口蓋を上げて鼻声にならないようにしながら、鼻腔にも空気が流すことができるようになります。

両立するなんてできるの!?となんだか話がこんがらがってきましたが。

そのような音色は、「○○が」の時の「が」とか、英語の「~ing」、「ウ」や「オ」の母音でも使います。

つまり、自分の喉の力が入らず、響きをアップしていくために大切なことは、

「軟口蓋を上げて鼻声にならない声」

「軟口蓋を下げて鼻に抜く声」

まずは、その違いをはっきり区別して出せるようにしていくことです。

その使い分けができるようになれば、軟口蓋を上げて鼻腔を完全にふさがないようにしながら、鼻腔にも響かせることができるようになります。

そして、音程や言葉によって、鼻腔だけにいったり、軟口蓋だけを使ったり、両方使ったりと、響きの場所を変化させていくことができるようになります。

そうすると、自分の欲しい音色も思いのまま!!

表現豊かな歌が歌えるということです!

例)

下の画像は、いずれも「オ」の母音。

クラシックの太い出し方で、右がロック、ポップスの鋭い出し方です。

ロックやポップスでは、軟口蓋を上げながら鼻腔へも空気を流した時の「ウ」「オ」の音色が丁度いいです。

また、軟口蓋を上げながら鼻腔にも抜いていくテクニックは、地声からミドルボイスにいくときにも意識するとチェンジが楽に通過できるようになりますよ!

「なんとなくここに響いてる感じ」という、感覚だけに頼った練習、

「手本の声が力強く聴こえるから、力を入れないといけない」というような、聴こえ方だけで判断すること、

それと、実際に身体で起こっていることとが、一致していないのです。

ボイストレーナーから言われる感覚がなかなかつかめないという場合には、「その練習は身体の構造上、理にかなっている練習方法なの?」という視点で、一度考えてみることが大切かなと思います。

浅井 のぞみ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?