"道を極めた先"の「脱力」 -漫画『へうげもの』論 [読書感想]

僕が2000年以降の漫画人生のなかで「もっとも愛した作品」「もっとも影響を受けた作品」である、山田芳裕さんの『へうげもの』("ひょうげもの"と読みます)について、魅力を伝えてみようと思います。面白かった漫画、というのは実にたくさんありますが、「いとおしい」漫画というのはめったに無いです。連載は2005年に開始され、2017年に完結しました。ちなみに私の父も本作を愛読していましたが、完結を見ることなく他界しました。そのあたりについても最後にちょっと触れます。長い文章なので、引き返す方はここで閉じてくださいませ。

本稿を読んでくださった本作未読の方が一人でも多く『へうげもの』の1巻を手にとり、「おもしろいかも!?」と感じ、全25巻を読破し、なんなら感動していただけたら最高っス!というアツい気持ちだけで書きます。これはこの作品への恋文ですね。僕がnoteでたま~に小説や映画や漫画の感想をかくときは、「マジで最高だった!オススメです!」という作品に出会ったときなのですが、12年に渡る連載漫画全編をとおしての感想ですので、ちょっと腕まくりしてみたくなりました。

とにかく僕には最高の漫画作品でした。まず第一に、本当によく笑ったし、そして泣けたし、さらには僕の人生観に影響を与えました。ネタバレはギリギリ回避しますが、ググれば主人公がどうなったかわかるので、ある程度はカンベンしてください。

では、イッてみます。

1.『へうげもの』ってどういう物語なの?

主人公は「古田織部(古田重然)」という、戦国時代の武将・大名です。僕はこの作品を読むまで、はずかしながらこの人物についてほとんど知りませんでした。1543年生まれ/1615年没、ということで、どういう時代を生きた人なのであるか、察しがつきますね。主君は、織田信長・豊臣秀吉(秀頼)・徳川家康、秀忠です。スっゴいですね。これだけのチョーーー有名な戦国武将たちに仕えて、歴史の教科書にいっさい出てこない!『戦国無双』にも出てこない!ほぼ同時代を生きた別の戦国武将・仙石秀久を描いた現在進行形の大長編歴史漫画『センゴク』シリーズにも一切出てこない。

なぜなのか。それは彼が武将・大名ではなく、後世で「茶人」「文化人」「芸術家」として評価されているからなんですね。大文字の「戦国の表舞台」、つまり戦につぐ戦、だれがだれを倒しただの、どうやって倒しただの、勢力図がどう変わっていっただの、そういう文脈で評価されているわけではない。むしろ古田織部の師匠である千利休の系譜に位置づけられるような人物で、茶道、茶器制作、庭園制作、建築などの分野で「織部好み」という、当時の風流人や一般人のあいだに一大流行を作った人なんである。(知ってるわそんなこと!ってヒト、すんません)

この長大な物語は、徹底的に、この古田織部という人を軸に、もちろん古田自身、信長や秀吉や家康や利休、のみならず、物っ凄い人数の戦国有名人、そして武将ほどには知られていないはずの戦国文化人・アーティストたちを超個性的に描きだし、"この時代"を「まったくあたらしい側面」から描きだすことに成功した、作品の個性において空前絶後の『おもしろ裏戦国娯楽マンガ』なんである!(あ、もうなんかこれで言い切った感ちょっとある・・)

話は信長直属の使い走り時代だった青年時代から始まり、徳川二代目秀忠に仕えた72歳で迎えた「死」で終わる。それでは、「俺は何でそんなにこの作品がいとしいのか!」ということを書いていきます!あまりストーリーの流れ自体には触れません。

2.何がオモロいの?

①アートな武将たちのガチさ!

上にも書きましたが、本作で描かれる武将の多くは、武人であると同時に「数寄者」、つまり"趣味人"としての側面も強調されて描かれます。戦国時代を生きる武将・武将を目指す武人なわけですから、もちろんみんな「出世」したい。出世したら地位、名誉、金が手に入る。そしてもちろん、多くの金を手にしたら、欲しいものが買える。しかし主人公の古田織部が圧倒的にそうなのだが、出世することと同じくらい、趣味に没頭して生きていたいと思い悩みつづける。この葛藤が第一の基本的なテーマとなる。ここでの"趣味"とは、茶器や茶釜、茶杓などの「茶の湯」関係の「名物(超すぐれた作品)」、そして茶室、花器、庭園、屋敷や城などの建築物をひたすらに愛でること、そして"つくる"こと。そのような方向への趣味や独自の価値観を強烈に持った武将や文化人、芸術家がたくさん登場する。戦国表舞台での勢力争い、大名たちの栄枯盛衰もキチンと描かれる(終盤は豊臣・徳川の争いの中心に織部が絡んでいく)が、むしろこの、オトコたちが数寄に没頭し、名物を欲し、名物をみずから作らんと志し、戦働きをしながらお金を工面して、「我こそがイケてる武将」として"前へ、前へ"出て目立とうとするのである。その姿があまりにも真剣すぎて、めちゃくちゃユーモラスなんである。このような角度から光をあてることをメインに、徹底的に描きぬいた「戦国モノ」は、まあ、ないんじゃないか。

②顔がオモシロい!

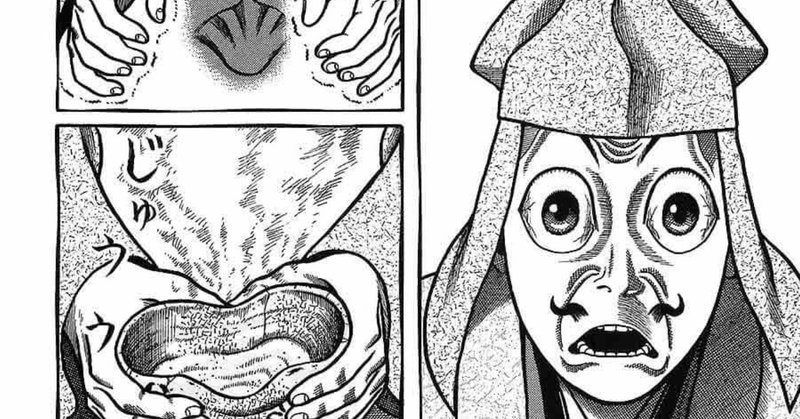

これは作者独自の画力とセンスですね。絵柄はどちらかというとヘタウマ寄りというか、シンプルな線、背景なども細かすぎない、つまり画面全体がガチャガチャしていないのが特徴なんですが、やっぱり登場人物の「喜怒哀楽」の表現に、ものすごく力がこもっている。登場人物たちの顔芸が作品の魅力の半分ちかくを占めていると言っても過言ではない。「へうげもの 顔」で検索してみてください!

③登場人物がオモシロい!

歴史漫画なのでほとんど実在した歴史上の人物ですが、膨大な数の登場人物をどう描くか、そこで存分に作者が腕を振るってます!上述の顔芸もその「描き分け」表現なのですが、性格がね、クセのあるやつばっか。以下、僕がとくにオモシロかったキャラを中心に一言紹介してみます。

古田織部・・・ お調子者、ひょうきん、短気、超自惚れ屋、好きな作品を見ると勃起する

千利休・・・自身の美に絶対の自信を持ち信念を貫く、冷徹な怪物

豊臣秀吉・・・冷酷、残忍、ひょうきん、そして孤独

石田三成・・・生真面目、無表情、堅物、洒落が通じない

淀殿・・・ド派手、ワガママ、野心家

近衛信尹・・・洒落のわかる、カレーライスが好きな公家

細川幽斎・・・顔がまんま細川護熙、冷静沈着で伝統を重んじる

細川忠興・・・短気、直情径行、酒癖が超悪い、幽斎とよく殴り合っている

福島正則・・・短気、直情径行、酒癖が超悪い、忠興とよく殴り合っている

上田宗箇・・・短気、槍術の達人、織部の愛弟子

加藤清正・・・短気、顔が具志堅用高、「ちょっちゅね」が口癖でボクシングが得意

伊達政宗・・・まさに「伊達男」、短気、喧嘩っ早い、眼帯に「D」って書いてある

高山右近・・・明るい性格、南蛮趣味を貫く粋なキリシタン

織田有楽斎・・・処世術に異常に長けた女好き、自分が誰よりも洒落ていると思っている

徳川家康・・・生真面目、短気、「数寄」がわからない、織部の最大の敵となる

酒井忠次・・・家康の家臣、「海老すくい踊り」のインパクトだけで記憶に残った

大久保長安・・・下品、下劣、賢く狡猾な野心家

柳生宗矩・・・顔がものすごくおかしい、なんだこの顔は、この顔は意味わからん

、、ほかにもまだまだ沢山オモロいやついます。俵屋宗達とか本阿弥光悦とか。まあ、とにかく短気で変なやつが多いですね(笑)

こうした「クセのある」大勢の登場人物たちが、織田→豊臣(利休)→徳川(織部)の世へと変わっていく歴史の(短い期間の)激流のなかで、皆、己の「数寄」、あるいは「理想の世の中」を追求していきます。この人たちが作品を輝かせているわけですね。

数ある名場面の中で、僕がいちばん好きなシーン。関ヶ原の戦い前夜の石田三成。豊臣秀吉の意思の存続という目的に実直すぎるあまり豊臣子飼いの将たちが続々と徳川方になびくなか、自身の人望のなさをやっと自覚した石田三成が、スキンヘッドにして、古田織部のとりなしで大谷吉継を味方につけようと説得する茶席。「悪瘡(ハンセン病?)を患っている大谷が口をつけた茶碗を、意に介さず口にすることで'器'を示せ」という織部のアドバイスに従う三成。しかしなんと席順で三成より前にいたジジイの前田利家が事も無げにそれをあっさりやってしまい、事前に打ち合わせしていた「プランB」を実行することに。それは「体を張った"笑い"を見せることで大谷殿の信頼を得ろ」というもの。身体を張った笑いどころか笑顔すら見せない、糞まじめな三成が苦渋の末いきなりバサッバサッ!と全裸になり、『全身全穴より茶を飲み干さん!!』と叫んで物凄い顔でアタマからお茶をかぶって、それがスベった瞬間。一同口をポカーンとして唖然。大谷殿もポカーン。しかし大谷殿はこの姿を帰路で思い出し笑いして、徳川と三成を天秤にかけて「おもしろき方に味方せん」と言ったのであった。

3.織部から学ぶ「カッコいいジジイ」のありかた

上のほうで「出世することと同じくらい、趣味に没頭して生きていたいと思い悩みつづける。この葛藤が第一の基本的なテーマ」と書きましたが、この物語は、その葛藤、"自分とはナニモノか"を生涯問いつづけ、やがて見出し、とうとう自らがあたらしい価値観を作り出し、世の中に広めた男、の人生の物語です。ネタバレ的になりますが、続けます。

織部は信長の絢爛豪華な世界観、師匠・利休の「侘び」の価値観にもとづく圧倒的な意思と創造力と創作力、友・秀吉のド派手な美的感覚などを経て、「ただのウエメセの名物愛好家」「俺の創作センスこそ最高なはずだろ」という"増上慢"時代、師匠から否定され「いや、俺は自分のやりたいことなど何もわかっていなかった」という挫折と自己否定から、やがては「単に、人がそれを見ただけでクスっと笑える器を作るんだ」と決意していく。「へうげ者」、つまり「剽(ひょう)げる」「ふざける」人間こそが自分なんだと知っていく。自我はもちろんなくならない。強い自我が「やわらかい自我」にかわっていき、そのうえでなお、同世代のライバルの至った別の境地(じぶんとは違う美術観)、かつての自分のような、若い後進の生真面目さや堅さや未熟さをも、笑いながら肯定するジジイになっていく。本作の古田織部は権力も得たし、創作においても「道を極めた」と僕は思うけども、とにかく脱力しているのである。その脱力さが、カッコいいジジイの姿だと思うんである。

しかし、自身の美術観、価値観が「存在することそのもの」を否定してくる【権力】には、何が何でも抗うほかなかった。そこだけは譲れなかった。しかしその「勝負」のゆくえは、最後の最後で"美しく"明らかになるのである。

僕自身は織部のように何かを極めようとしてきた人生ではもちろんないし、あれほどまでの努力と挫折と失敗を繰り返してきてもいない。作中で織部が至った、「一笑」「楽」「乙」「へうげ」なんていうのも、じっさい、感覚でしかわからない。しかし「なんとかして人生を楽しむ」ために、映画や本や音楽などにたくさん触れてきた。「ただのウエメセ愛好家」「俺のセンスこそ最高」みたいな時代もあり、今は、若いころよりも創作物の見方が「やわらかくなっている」と感じたりはする。

むかしは創作物の感想を書こうとしたら矢鱈とカッコつけた言い回しで批評しようとしていたけれど、『へうげもの』を読んでいるうちに、ユルい感想を書き記していこう、と思うようになった。「自分がおもしろいと思ったモノ」については、同僚や友人や家族なんかに、できるたけ脱力しつつ、かたやアツく、面白いと言っていこう!と。あ、まあ、そんなの誰でもできると言えばできるか。少なくとも我が子ふたりには「面白い本や映画を持ってくるお父さん」と思われている。

そう、で、2014年に69歳で死んだ父親が、『へうげもの』で利休や織部の至った「一笑」(まあ、笑えればいいじゃん)という境地を気に入っていた。そのイキオイで茶器に興味を持って、近所のリサイクルショップで緑釉の「織部焼き」のパチモノを買い、酔ったときに眺めたりしていた。

織部のつくる器の特徴として、「破調の美」というのがある。器をいったん壊して繋ぎ直したり、というおかしなことをしている。父が買った偽の織部焼きは遺品として持って帰ってきたが、僕はそれを持ってきてからほどなくして割ってしまった。いつか接着剤で繋ぎ直したいと思いつつ、なかなかできないでいる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?