感染性心内膜炎 治療編

第2部作です。抗菌薬と外科治療についてです。後半はややマニアックな内容なので興味ある人だけ読んでください。

JAMA Review 2018(PMID: 29971402)、NEJM 2020 CP(PMID: 32757525)、ESC guidelines 2015(PMID: 26320109)より

【ポイント】

・empirical therapyはあまり決まったものはない

(自然弁であればCTRX+VCMなど)

・起因菌および耐性に応じた抗菌薬を選択する

・早期弁手術の適応になるのは心不全、感染コントロール不十分、塞栓症予防(疣贅≧10mm)

・院内死亡率は約20%、6ヶ月死亡率は約30%

<治療>

○抗菌薬

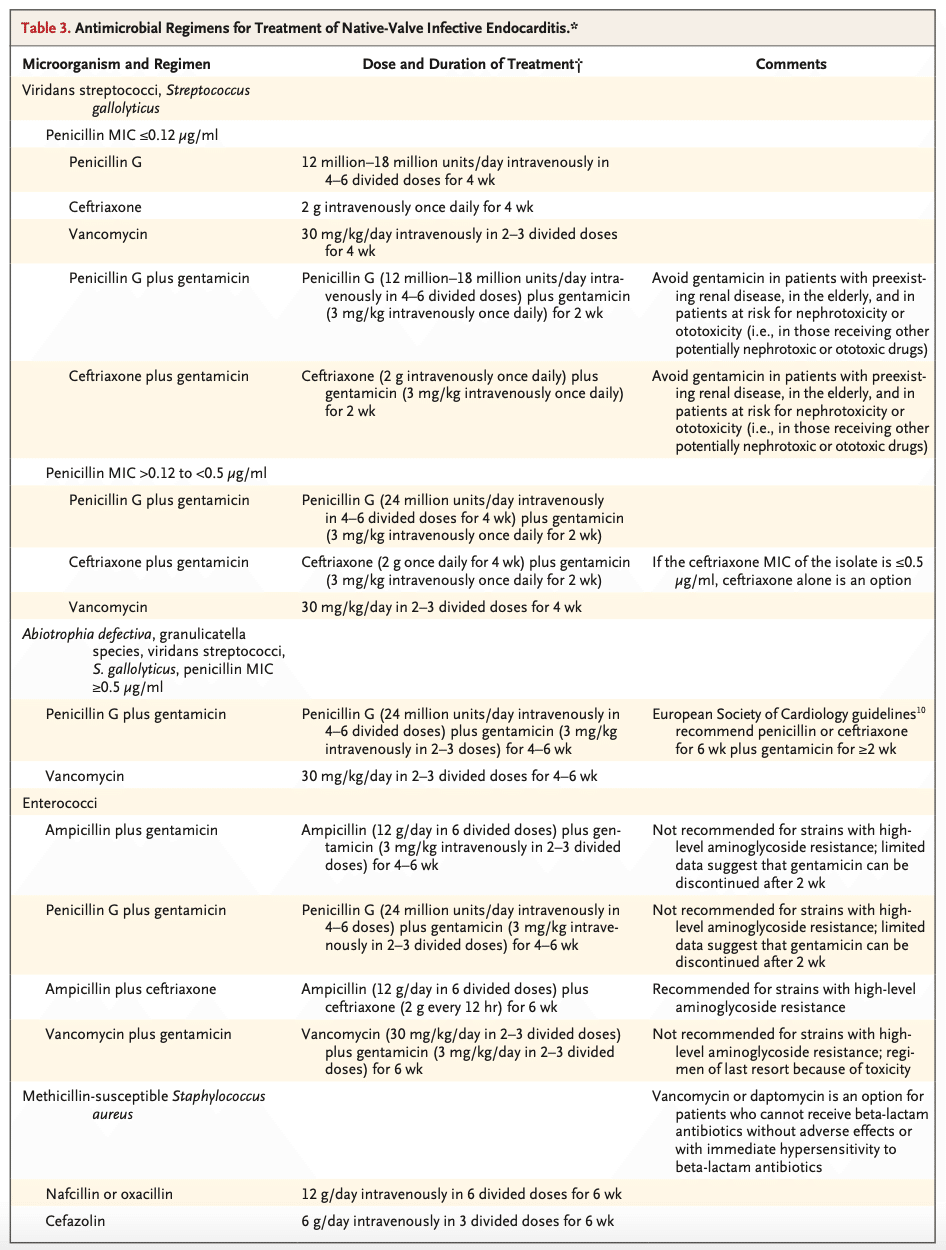

・適切な治療期間や単剤と二剤併用療法のいずれがよいかは、原因微生物、抗生物質の耐性の有無、自然弁か人工弁かによって異なる

・ただし、IEに対する抗菌薬の推奨事項はRCTではなく、ほとんどが観察研究に基づいている

empirical therapy

・疫学に応じて疑わしい起因菌をターゲットとする(明確に決まったものはない)

・一般に、自然弁IEを疑う患者に対してempirical therapyとしてセフトリアキソン+バンコマイシンを投与するのは合理的な選択肢(NEJM Reviewより)

黄色ブドウ球菌

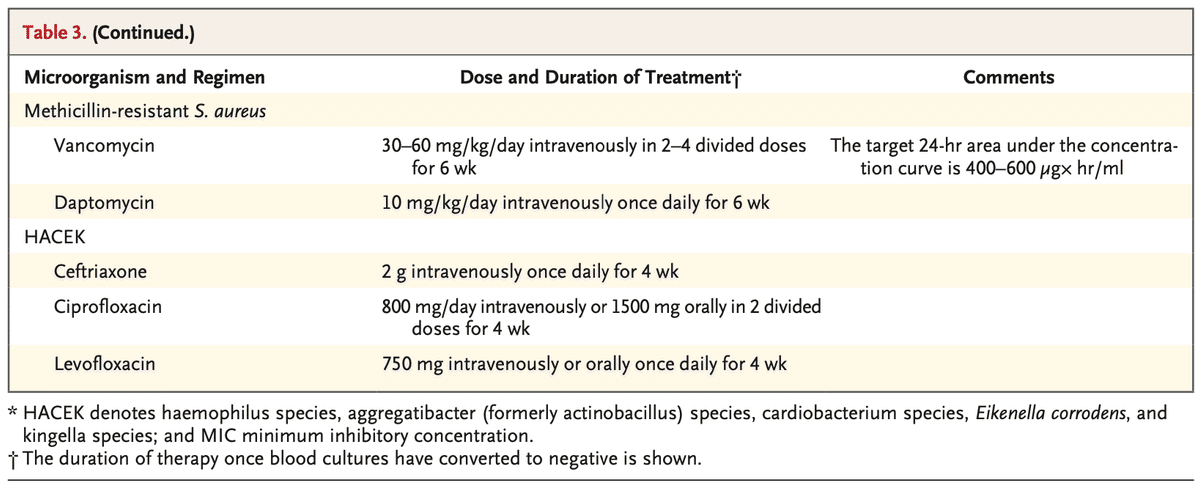

・黄色ブドウ球菌IEに対する抗菌薬選択は、耐性の有無が重要

・MSSAの治療には、ナフシリンなどの抗ブドウ球菌βラクタム薬が推奨される(日本にはないのでセファゾリンで代用)

・これは、抗ブドウ球菌βラクタム薬は、バンコマイシンよりも治癒率が高いため

・MRSAに対しては、バンコマイシン単剤が推奨される抗菌薬である(併用療法の有用性は示されていない)

・ダプトマイシンは許容される代替薬

・黄色ブドウ球菌に感染した人工弁のIEでは、二剤併用療法が推奨される(抗ブドウ球菌βラクタム薬 or VCM + アミノグリコシド or RFP)

腸球菌

・腸球菌は、ペニシリン、アンピシリン、バンコマイシンなどの細胞壁活性剤に対するMICが他の連鎖球菌よりも高い

・また、アミノグリコシド系に対しても比較的通過性が乏しい

・したがって、アンピシリンのような細胞壁活性剤+ゲンタマイシンなどのアミノグリコシド系の相乗効果が必要となる

・この方法を複雑にしているのが、一部の分離株でアミノグリコシド系に高度耐性を示す場合があり、その株が世界的に増加していること

・この場合は、アミノグリコシド系による相乗効果は期待できない

・新しい治療法であるアンピシリン+セフトリアキソンは、セフトリアキソン(それ自体は腸球菌に無効)を使用して、ペニシリン結合部位を飽和させる

・アンピシリンとセフトリアキソンレジメンの有効性と低い毒性のため、

ペニシリンとアミノグリコシドに感受性のある腸球菌IE

→ アンピシリン+ゲンタマイシンまたはアンピシリン+セフトリアキソン

アンピシリン感受性、アミノグリコシド耐性の腸球菌IE

→ アンピシリン+セフトリアキソン

をガイドラインでは推奨している

・腸球菌がペニシリンに耐性の場合は、アンピシリンの代わりにバンコマイシンを使用する

・ペニシリン、バンコマイシンに耐性の場合は、リネゾリドかダプトマイシンを使用する

Viridans groupなどの他の連鎖球菌

・基本的に感受性は良好なのでペニシリンG、セフトリアキソンなどの治療が推奨される

・ペニシリンの耐性度に応じてゲンタマイシンを併用する

治療期間

菌種や抗菌薬レジメンによるが、おおよそ4〜6週間の静注治療(以下の表参照)

経口抗菌薬治療について

・IEに対する部分的経口抗菌薬治療(POET試験)で、左心系IEで状態が安定している場合は、最初の静注抗菌薬治療後に経口抗菌薬に切り替えた群は、標準的な静注治療群と比較して非劣勢であった

・治療終了後6ヶ月の長期フォローアップでは、経口抗菌薬群の有害な転機は認めなかった

・Limitationとしては、スクリーニングを受けた20%のみしか登録されておらず、黄色ブドウ球菌はほとんどいなかった(MRSAはなし)

・安全性と有効性を明らかにするために追加のデータが必要とされる

○外科治療

早期弁手術の適応(NEJM Review)

●心不全

・大動脈弁、僧帽弁の機能異常、閉塞、瘻孔、シャントなどによる難治性肺水腫、心原性ショックがある場合

・大動脈弁、僧帽弁の機能不全により、血行動態の代償が不十分な場合

●感染のコントロール不十分

・真菌によるIE

・多剤耐性菌によるIE

・適切な抗菌薬投与を受け、適切なソースコントロールが成されているのにも関わらず血液培養陽性が6~7日間持続する場合

・弁周囲合併症(膿瘍など)

●全身塞栓症の予防

・大動脈弁、僧帽弁に10mm以上の疣贅がある場合(特に適切な治療を受けている間に1回以上の塞栓イベントがある時)

・IEの外科治療に関するガイドラインは、主に観察研究に基づいている

・広範な脳塞栓症や頭蓋内出血を有する患者では、大半のガイドラインで弁手術を4週間遅らせることを推奨している

・重大な神経症状がない場合や病変が小さい場合(<2cm未満)は早期の手術が安全に施行できる可能性がある

<予防>

・歯科治療は、IEを発症するリスクのある患者にとって、抗菌薬による予防を必要とする菌血症の主な原因と考えられているが、実際には菌血症は日常生活で頻繁に発生しており、歯科治療によるものよりも影響を及ぼしている可能性がある

・抗菌薬は歯科治療による血流感染の発生を減少させるが、IEの予防としての有効性を示すデータは限られており、抗菌薬による予防の失敗も知られている

・口腔衛生はIE予防に重要であり、特定の口腔衛生習慣(食後に歯を磨かないなど)は、口腔連鎖球菌によるIEと関連することがわかっている

・AHAやESCでは、IEが発生した場合の有害転機リスクが最も高い心疾患を有する患者が歯科治療を受ける場合に、予防的抗菌薬投与を推奨している

・NICEは、歯科治療時のルーチンの予防的抗菌薬投与を推奨している

・人工弁やその他の有害事象のリスクが高い患者には、抗菌薬の予防投与が有効である場合がある

・さらにこのような患者は、定期的な歯科治療と口腔衛生の維持を行うことが重要

<経カテーテル大動脈弁置換術とIE>

・大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル大動脈弁置換術(TAVR)は急速に増加している

・TAVR後のIEの発生率は0.1~3.0%と報告されている

・入手データが限られることから、外科的大動脈弁置換術(IE発生率1~6%)とあまり変わらないと考えられる

・TAVRを受ける患者は、高齢(80歳以上)の傾向があり、心不全、COPD、血液透析など多くの併存疾患があるため、IEを発症するリスクが高くなる

・TAVRは外科的大動脈弁置換術と比較して、大動脈弁閉鎖不全症が残存する可能性が高い

・大動脈弁閉鎖不全症は内皮障害を来し、IEの素因となる可能性がある

・TAVRは外科的大動脈弁置換術とは異なる手技であり、2つの手技におけるIEの微生物学的特徴が異なる可能性がある

・外科的大動脈弁置換術では、ブドウ球菌が一般的に分離される

・TAVRでは、最も一般的な細菌は腸球菌(34.4%)であり、黄色ブドウ球菌は6.2%に過ぎない

・TAVRは一般的に高リスク患者に行われるため、外科的大動脈弁置換術後にIEを発症した場合よりも緊急外科治療を受ける可能性が高くなる(11% vs 50%)

<心臓移植型電子デバイス(CIED)感染症>

・TEEは、TTEよりもリード感染の診断に優れているが、リードの心臓外の部分は経食道心エコーでしか観察できないからである

・CIEDが入っている患者が黄色ブドウ球菌菌血症や黄色ブドウ球菌IEに罹患した場合は、デバイス感染があるものと推定される

・CIEDのIEに対して、mDuke基準と心エコーの感度は低いため(リード先端やリード先端と心内膜の接する部位の感染の検出がが困難なため)、FDG-PET/CTや放射標識白血球シンチは診断を確定するために好ましい検査

・TEEが陰性または不明瞭なとき、IEの疑いが残る場合にFDG-PET/CTや放射標識白血球シンチの施行する

・IEが確定した場合は、CIEDを全て除去する必要がある

・ジェネレーターと経静脈リードは、ほとんどの症例で手術をせずに除去することができ、経験豊富な大規模な病院では死亡率は1%未満と安全

・再感染のリスクが低下するまでの数週間は、screw-in心室リードによる一時的なペーシングと装着型体外除細動器による一時的な除細動が行われることがある

・治療には静注抗菌薬が使用されるが、CIEDの再移植の最適なタイミングは不明

・心エコーで疣贅が確認された場合は、血培は少なくとも14日間は陰性を確認するべきである

<予後>

・IEは依然として致死的な疾患

・IEの院内死亡率は約20%、6ヶ月死亡率は約30%

・治療の進歩にも関わらず、この死亡率は過去20年間改善されていない

・死亡率が依然として高いのは、医療関連IEの増加、重大な併存疾患を持つ高齢者の罹患の増加、耐性菌によるIEの増加による

・IEの予後不良因子としては、年齢や血液透析などの宿主因子、人工弁や医療関連IEなどのIEとしての特徴、重症心不全や脳卒中、膿瘍形成などのIEの合併症がある

・IE患者は、非IE患者と比較して脳卒中、心筋梗塞、心不全による再入院、突然死、心室性不整脈などの全ての心血管有害事象の発生率が高くなる

<コメント>

・菌種、耐性、弁の種類で抗菌薬レジメンが異なるのでその都度ガイドラインを参照して決めるとよいでしょう

・手術適応の裏付けも乏しいので、患者の状態や施設の状況なども合わせて治療方針を決めるとよいと思われます

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?