在宅医療の夜間往診代行サービスはあり?なし?

みなさんこんにちは!訪問診療と二郎ラーメンが大好きな利確です。訪問診療の重要性は年々増しており、最近ではコロナの自宅療養者へのサポートなども対応するなど、社会的な注目度も上がっていますね。

訪問診療を始めたときに最大の問題となるのが、夜間休日の往診対応です。在宅クリニックは一人院長でスタートすることが多く院長は毎日24時間オンコールとなり、体力勝負になります。24時間働くことに慣れているドクターであっても、長期間オンコールをすると心身ともに疲弊します。疲弊した時にはやっぱり二郎ラーメンな利確です。

しかし、以前ならまだしもこのコロナの時代においては、誰しもが急にコロナ罹患して一定期間休まざるを得ない状況になってしまう場合があります。他にも単純に院長にストレス・疲労がかかり「一人でオンコールを回す」というのは難しいでしょう。

・・・というか、できるわけないだろーっ!!!朝から晩まで働いて、夜間休日も緊急往診で呼ばれて、翌日もニコニコ働けるわけないだろーっ!!!

(漫画ドラゴンボールより引用)

オンコール対応は一人ではできません。ではその解決策としては

①自院で対応

②地域のクリニックで連携

③オンコール業者へ外注する

この3つの方法があります。患者数の少ない時は誰でも自分ひとりでオンコール対応ができると思いますが、段々と睡眠を取るのが難しい日も出てきて疲弊した時に、どうするか考え始めます。

①自院で対応

今回業者に代行するかどうかを検討するnoteではありますが、やはり自院対応が一番理想的だと思います。カルテに書いていない微妙な人間関係まで把握できますし、同じドクターが対応すれば診療に責任が持て一貫性があります。患者さんとしても、いつものクリニックのドクターが夜間休日も来てくれるならそれは安心に繋がります。

月に4回の週末がありますので、4人の当番できるドクターがいると月に1回週末を担当してもらえ、体力的に疲弊せずに持続性が出ます。ただしドクターを雇うとなるとその分費用がかかりますので、複数人ドクターを雇うには患者数がある程度(居宅換算200人以上)増えないと難しいと思います。また、ドクターを複数人雇用するくらいの大きなクリニックになるにはあんこ先生のようなロケットスタート高速道路ビュンビュンドクターを除けば、数年以上かかりますので、その間自分だけで回すのは大変ですね〜

②地域のクリニックで連携

地域の医師会などで輪番を組み回していくと、地域の先生方とも連携が取れますし負担を軽減できます。一見良いようにみえますが、これはこれで複雑な問題があります。まずお互いに使用しているカルテが異なります。A医院は紙カルテ、赤クリ医院はB電子カルテ、マルイチ医院はC電子カルテなど、異なるカルテで連携するのは想像以上に大変です。夜間に往診に呼ばれたら、まずはクリニックに行って紙カルテをとってくるところからスタートするのは現代的ではありません。

また在宅医療専門でやっているところと、ちょこっと片手間でやっているところだと重症患者さんへの対応方針がズれてしまったり(すぐ救急搬送など)、外来中なので対応は後回しになったり、病院ごとの細かな方針を統一させるのは難しく、連携が途中で空中分解する例もあります。連携が失敗に終わる方が多いと思います。

連携をするならば「同じカルテを使っており」「医療技術が信頼できるレベルの相手と」「2-3医院の小グループ」で始めるとよろしいと思います。そんなところと組めたら最高ですが、まあ難しいです。

③オンコール業者へ外注する

はい、今回のメインテーマです。地域は限られますが、夜間休日当番をオンコール業者へ外注するという選択肢があります。

そもそもですが、在宅医療の肝でもある夜間休日対応を外業者に任せる、というのはとても慎重に判断する必要があります。その業者の対応が悪い場合は、その悪評は全てクリニックに跳ね返ってくるからです。基本的には自院でやる方が患者さんにはメリットがありますが、前述のようにひとりのドクターが続けるには限界がありますので、オンコール業者へ頼むのはドクターの疲弊を最小限にしてクリニックを持続させるために、合理的な選択だと思います。現在東京都内には複数のオンコール外注業者がありますが、質はピンキリです。頼んではみたものの、事業が潰れてしまいましたでは話になりません。今回は私が医療技術・システム・事業継続性に信頼がおけると感じた最大手の2社を比べてみることにします。

ファストドクター

往診代行業界大手のファストドクター!知名度はナンバーワン!元々は夜間の往診事業のみをしており、コロナ対応では自治体や役所と連携したりと、ただの企業からインフラへ成長しているその政治力の強さには定評があります。簡単に言うと「一般人向けの夜間の単発往診をしていた企業が、サブスクであるクリニック向け夜間往診代行サービスに参入した」という状態です。

To C往診(対一般顧客)の最強企業が、To B往診(対法人,クリニック)への参入です。このサブスクはファストドクターさんがこのコロナ期間で単発往診で稼いでいる金額からしたら微々たるものではありますが、アフターコロナを見越してサブスクで稼ぐ土壌を作るその経営判断をした、ということでしょうか。実際に東京都のコロナ往診委託はファストドクターから某企業が入札となりましたので、先々を見越した素晴らしい経営判断でしたね。

契約クリニックは徐々に伸びており4月には60医療機関程度、8月には90医療機関程度となっているようです。経営母体に体力があるために、同業他社よりも金額を下げてシェアを取る方針をとっているようにみえます。

算定方式としては、ファストドクターが診療報酬を算定するプラン(代診)、自院で算定するプランなどがあるようです。

費用に関しては、基本的に月額固定費+往診発生時のインセンティブ費用(ドクター人件費)の2つがかかります

月額固定費は患者数×費用となっており、患者数が多くなるほどこの費用が安くなります。例えば

10人以下1万円 10-100人 6000円 150-300人 5000円 300以上だと要相談みたいな料金体系だと思いますが、時期やクリニックによって異なります。

往診発生時のインセンティブ費用(ドクター人件費)に関しては、1万円〜2万円で往診が生じた時間帯によって変わるようです。

都内においては、往診を呼ばれてから現着するまでの時間は、その時の車がある場所や混み具合によって異なりますが、平均1時程度と考えられています。

また、往診代行専門の車が出ているわけではなく、あくまで一般向けの単発往診をしている往診車が対応するために、同時にコールがあったときはどちらを優先するのか不明です。また、ドクターはほとんど全員がバイトドクターで、基本的には一人で診療を行いますので診療の質がどのように担保されているのかわかりませんが、アンケートをとって日々改善をされているようです。

土日祝日対応しているのは東京・神奈川県のみで、その他地域も順次拡大していく予定(2023年10月から埼玉・千葉)ではありますので、夜間休日を全部任せたいドクターはご自分の地域がどうなっているのか確認されてください。

2023年9月現在の往診対応エリアは北海道(札幌市)、埼玉、東京、千葉、神奈川などの11都道府県になります

2ヶ月程度のトライアル期間があり、月額固定費・業務委託費は無料で相談できる場合もあるようです。なお、値段は時期や場所、患者数やクリニック規模によって異なり公式HPでも出ているものではないので、ここでは記載はしないことにします。正確に知りたい方はお問い合わせ頂くと確実です。

当直連携基盤

業界ナンバーワン!現在数多ある「往診代行サービス」を一番最初に作った企業さんです。いよっ、創業者!

当直連携基盤さんの特色をまとめてみたいと思います

①日本で唯一の「在宅医療オンコール」のみに特化した専門組織

一般人向けの救急往診をやらずに在宅医療オンコールに特化しているので品質を高められるということですね。他の業者では、一般の人の夜間往診対応もしていることが多いので、往診が重なった時に到着時間の遅れに繋がってしまいます。在宅医療に特化し、診療アシスタントをバイトではなく社員として雇用して慣れてもらうことで往診のプロ集団となっています。一般往診はせずに契約したクリニックの患者さんに注力する、という企業姿勢ですね。

②高い契約継続率:3年契約継続率 96%、 解約後の再契約率 35%

契約継続率が高いということは、顧客がそのサービスに満足しているという事でしょう。実際に当直連携基盤さんに頼んでいるクリニックは右肩上がりに増加しています。評判が悪いサービスはこのように伸びません。解約後にの再契約率の数字も面白いですね。「なんか違うと思ってやめて他のサービスにしてみたけど、やっぱり当直連携基盤さんの方が良かったですごめんなさい、また付き合ってください」という意味でしょうか。契約したほとんどのクリニックが満足しているし、やめたところでも後悔して再契約するところが35%あるのですね。

③診療アシスタントが対応するため質が保たれる

私が考える当直連携基盤さんの一番のメリットが、しっかりとした診療アシスタントが診療に同席することです。インタビュー当日には診療アシスタントさんからもお話を聞くことができましたが、受け答えや在宅医療への理解が大変しっかりとされていらっしゃいました。診療アシスタントが同席することによって、ドクターが初めて往診する患者さんであってもアシスタントからきめ細かいフォローが得られます。クリニック毎に専属の担当者がつくようなので、フィードバックも可能ですね。

バイトの医者を一人で往診対応させると、これは医者ガチャになります。良い先生もいれば、慣れていない先生もいるでしょう。ほとんどの夜間当直サービスでは医者一人で対応させています。アシスタントの費用がかかったとしても、医者に加えてシステムに慣れているアシスタントを同席させることによって、診療の質を高水準に保ちたいという中尾さんからのメッセージだと思います。実際、アシスタントがついてもつかなくても診療の点数は変わりませんので、その人件費の分経費が嵩みますが、それでも顧客ファーストのためにそのようにしている姿勢が伺えます。医者は基本的にバイトで対応、自社採用の診療アシスタントを徹底的に鍛えてサポートさせる取り組みは、往診を受ける患者さんや依頼するクリニックにとって大変良い仕組みと思います

④看取りまで対応・実績が自院に入る。

月間往診数・看取り数・対応患者数など伸びがすごいですね!看取り数のイメージがわかない方もいらっしゃると思いますが、この数は間違いなく日本一です。通常のクリニックでは、年間50人(月間5名ほど)に満たないところがほとんどで、しっかりやっているところでも年間100人程度です。この月間157名という数字をみるだけで当直連携基盤さんの規模の大きさがわかり、またお看取りの経験も豊富ということは「任せて大丈夫だな」という判断にもつながります。また、外部である当直連携基盤さんからドクターが来てお看取りになったとしても、その実績は自院へ入ります。当直連携基盤さんから人材紹介をされて自院からのドクターが往診をしているためです。これなら年に1回の7月報告の時に実績が足りないと焦る必要はありません。

⑤医療法人から独立した組織のため競合リスクがない

患者さんの診療を他院に任せた時に生じる問題が、患者さんの引き抜きです。これは悪意を持ってドクターが引き抜く場合もあれば、患者さんから強くお願いされて生じる場合があります。当直連携基盤さんはクリニックではなくあくまで人材派遣を行なっている会社です。構造的に各ドクターによる患者さんの引き抜きは生じづらいと感じます。

要点をまとめますと、このようになります。当直連携基盤さんに関しては、代表の中尾さんに直接取材させて頂きましたので、かなり正確な内容になっていると思います。

中尾さんは、もともとお姉さまの在宅医療クリニックで実際に業務を現場で6年経験されておられた在宅医療の現場をご理解されている方です。私がインタビューさせて頂いた時にも、在宅医療への理解・医者の24時間対応への苦労などに相当にお詳しい方だということがわかりました。現場でご自身やお姉様が苦労された課題を原体験として、このようなシステムを構築して解決なさっておられます。

医者は目の前のことに対して必死に働くのは得意ですが、システムを作ることは上手でない場合が多いです。中尾さんのような、自ら最前線でやるファイトと理工学部出身のテクニックでシステム・サービスを構築する技術があるプレーヤーが在宅業界に参入して、当直連携基盤のような新たなサービスを創造してくださることは大変ありがたく感じます。ドクターや患者さんファーストで考えてくださる方なので、何か質問があればご本人に直接相談すれば良い解決方法を一緒に考えてくださると思います。

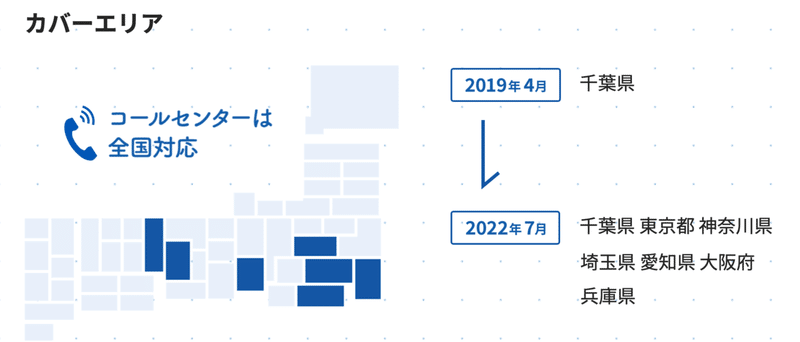

エリアは首都圏に加えて関西も進出されています。埼玉県に関しては草加,川口,越谷を中心とした周辺エリアになるので、エリアはお問い合わせください。

さて、今回は話題の夜間往診サービスについてレポートさせて頂きました。ゴールドラッシュの時代にスコップ屋さんが乱立したのと同じように、在宅医療が広がるに付随してこのような往診代行サービス会社も乱立しています。いくつか調べましたが、関東においてはこの2社以外は検討対象外と考えて宜しいと思います。今回は長々の5700文字の記事を最後までお読み頂きありがとうございました!皆さま限定で30利確ポイントを差し上げます。大事にとっておいてくださいね😉何かご質問と好きな二郎店がありましたら、Twitterまでお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?