令和6年は四年に一度の特別な年!四国八十八ヶ所逆打ち用品

今回は四国八十八ヶ所巡りの逆打ちについてお話します。

1番札所から2番3番と順に88番札所へと向かうまわり方を『順打ち(じゅんうち)』と呼びます。

難しい逆打ち

四国お遍路の道中は約1200kmの長い距離、歩くと40日以上かかります。

時には厳しい寒さや暑さに体力を奪われ、荷物の重みと体の痛みや不安もあります。

88番札所から逆順に巡る『逆打ち』は、順打ちを想定して設置された案内表示が頼りになりません。

次の札所へと向かう表示がないため、険しい山道や分かれ道では正しい方向が分かりません。矢印が1つあるだけで自信を持って進める進路が、手掛かりがないのでとても難しくなります。

功徳が3倍!?

その難しさから『順打ち』の2倍の功徳が得られると されています。

さらに4年に一度のうるう年の逆打ちは功徳が3倍になると言われています。

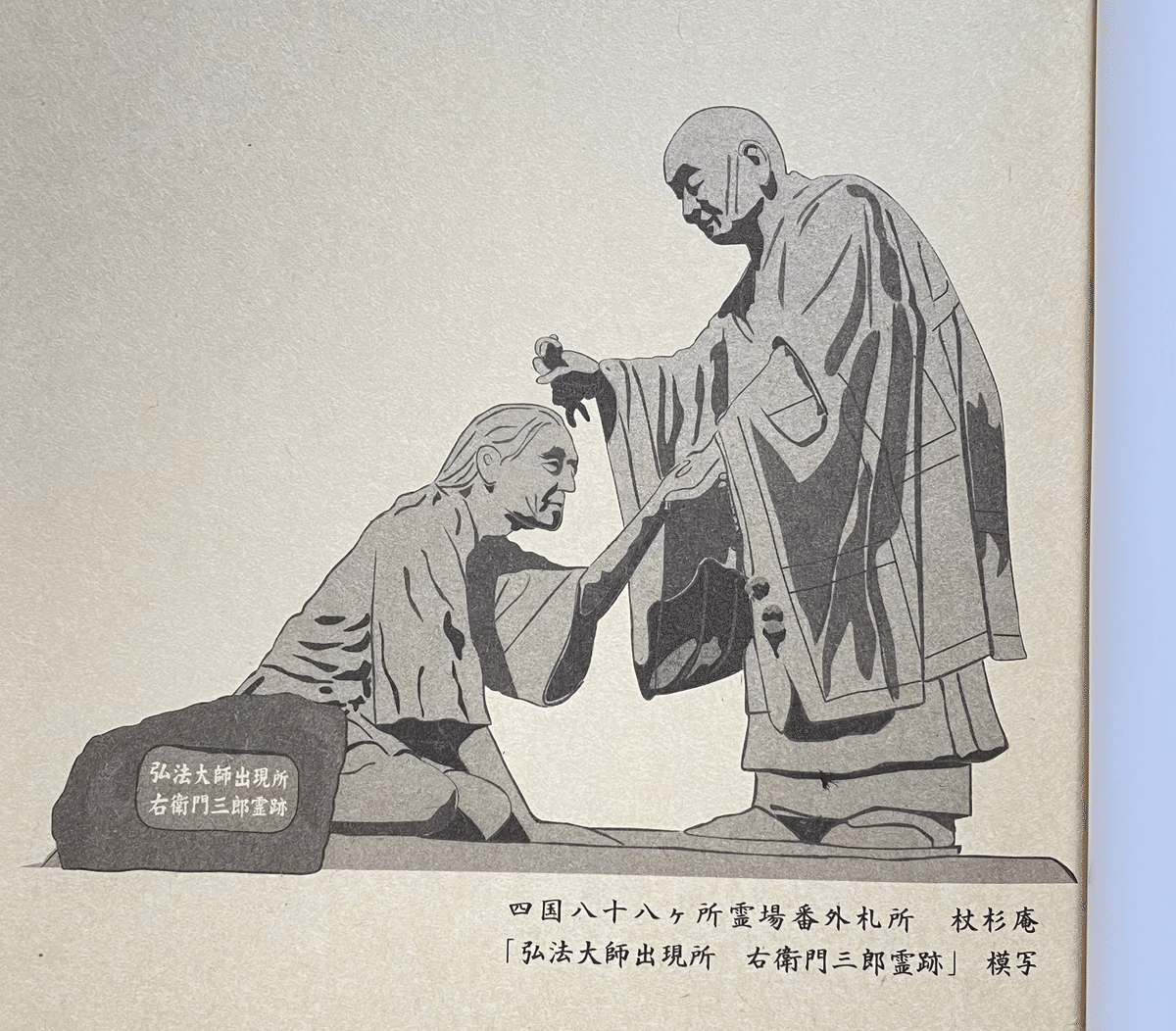

これはお遍路の元祖とされる衛門三郎が悪業を悔いて弘法大師に許しを請うため20回順打ちで巡るも会えず、ちょうど 閏年の際に逆に廻って会えたという言い伝えにより、うるう年に逆打ちをすると功徳が3倍になると言われています。

逆打ち用品

納経帳

88番札所から1番札所へと通常の納経帳の逆に向かって綴られています。

デザインが変更になる可能性があり次回の入荷時期は未定です。

御影帳

各寺別に御本尊御影札を透明ポケットに保管する事ができます。

こちらは逆打ち納経帳と同じ色柄の金襴生地で装丁されていますが、ページの並び順は1番札所から88番札所へと向かって製本されています。

輪袈裟

納経帳・御影帳と同じ色柄の輪袈裟があります。

納経軸

逆打ち用は上段に88番札所のマスがあり、下に向かう台紙になっています。

四年に一度の特別な年

弘法大師の御誕生と修行された地である四国を巡る旅はいかがでしょうか

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?