【情報リテラシー、今伝えたいこと】第15回情報リテラシー論(最終回)

みなさん、こんにちは!

今週も、通っている大学で受けている「情報リテラシー」という授業で学んだことを自分の言葉で皆さんにシェアしていきたいと思うのですが、なんと今回で情報リテラシー論のレポートは最後になります!!本当にあっという間でした。これまで書いてきたレポートを見返していて、いろいろ学んできたなぁと感慨深い気持ちになりました。今回は最後なので、最後行われるテストに向けても兼ねて、いままでの授業を通して書いてきたブログの記事の中で、印象に残っているモノ、いま皆さんに特に伝えたいトピックをまとめて紹介します。詳しく読みたい方は僕の前のブログから読めるので、読んでみてください😊

それではいきますよ!

1. 意外にも最近発展したインターネット

これは2回目の授業の内容ですね!初めて書いたブログでもあります。ここでのお話はインターネットの普及は意外にも最近で、だけど、そのここ十数年のインターネットの普及が自分たちの日常生活の形を大きく変えたということです。自分がこの世界に生まれ落ちたときには、もうすでにインターネットというものがあったから、ネットがなかったり、ほとんど普及してなかった時代のことを考えると不思議な気持ちになります。けどそういう時代があったんですよね!お母さんとお父さんは、ネットが登場する前の世界と、ネットに頼る今の世界、両方を見てるわけだから、「こんな未来、20年前、予想できた?」と聞いてみたら、「1ミリも想像してなかったよ!!日本人のほとんどが板みたいな、ほとんど画面の携帯電話を毎日持ち歩くことになるなんてっ」と言っていて、確かにそうだよなと改めて、ここ十数年の時代の急激な進歩を感じました。インターネットの普及の歴史と、世界と日本のその当時の変化が分かりやすく視覚化されているグラフをヨコタン先生が授業の時スライドで見せてくださったのでここに貼っておきますね!

また、インターネットそのものの誕生も私たちの生活に大きな影響を及ぼしたと思いますが、先ほども言ったように、個人的にはiPhoneをはじめとするスマートフォンの普及がよりインターネットの存在を私たちにとって身近な物にし、さまざまな可能性を広げてくれたと思います。いい意味でも、少しマイナスの意味でも今の私たちはインターネットに依存している部分が大きいように感じます。自分自身もネットがない世界は考えられません笑。今もし突然、全世界のインターネットの利用が停止してしまったらどうなるのでしょうか。世界はいままでにないほどの大混乱を起こすと思います。

2.いまは、テレビとネットの協力プレーを見せるとき!

次の話題は、テレビのネット敵視についての話題です。

こちらの資料も、授業でヨコタン先生が見せてくださったものなんですが、この図からもわかるように、テレビの利用時間のゴールデンタイムとネットの利用時間のゴールデンタイムが年々重なってきて、テレビとネットの争いが勃発しているということ。今住んでる地域に引っ越してきてもう半年が経ちましたが、僕の友達や先輩の中で、テレビを持ってないという人がいて、そういう人に理由を尋ねると、みたい番組がないからとか、スマホとかパソコン使って、ネットでだいたい見たいもの見れるからと言われます。ほんとにそのとおりですよね笑。だから、テレビはネットと闘うのは難しいから、ネットの力をテレビでも生かして、共存しようとテレビ業界は試みているそうです。たしかに、最近の番組を見ていると、番組の放送に合わせて、Twitterで#〇〇番組をつけてつぶやいてください!とか、番組内で、ネットを使ってリアルタイムで投票とか、YouTubeで、番組のメイキングを公開したりとか、TVerというアプリだったらドラマの見逃し配信をして、さらなる視聴者の獲得に繋げていたりとか、アプリやSNSを存分に活用して番組を盛り上げようとしているように感じます。

テレビはネットと違って伝える情報も不確かなものや不適切なものはなくて、当然私たちのような一般人は制作に関われない。ネットは誰もが発信者になれるけれど、テレビでは難しい。だからこそ、いかに視聴者の人たちが求めている物に寄り添えるか、いかに視聴者の方が求めているものに気づいて、それに応えられるかが大事なような気がします。作る側の人達で一人走りしないで、見る側の人たちと、それこそ、最近ではインスタグラムやTwitterなどで番組公式アカウントを作る様子もよくみられますが、SNSなどで沢山繋がって、番組作りに活かしていったらいいのではないかなと思います。自分はドラマが大好きで、民放ドラマはもちろん、朝ドラ、大河も楽しみに見ているような人なので、是非ともテレビ業界には頑張ってもらいたいです。人ごとみたいになっちゃいますが、自分もSNSなどを使って何か力になれたらなとも思います。

3.検索エンジンに頼ってばかりでは自分の脳が弱ってしまうかもしれない

Googleの検索で人の記憶は変質してしまうと、アメリカのある心理学者はいいます。

↓よこたん先生の資料

この資料にも書かれているように、Googleをはじめとする検索機能に頼っているばかりに、人間の脳がさまざまな情報を覚えなくても、後で調べればわかる情報と処理してしまって、記憶する能力を使わなかなってしまっていて、脳が弱ってきてしまっているようです。

たしかに、検索エンジンは便利だし、世界中のいろいろな情報に、短い時間で簡単に触れることができる。便利だし、使うことは全然悪いことではないと僕は思います。必要だからこの検索エンジンというものがここまでずっと残ってきて、私たちが愛用しているわけだし。だけど、このアメリカの学者さんの研究結果からもわかるように、ずっと頼っていては人の本来の記憶能力などの脳の力が弱ってしまう。なんでも効率重視で、わからなかったら、すぐ調べる!ではなくて、一度立ち止まって、自分の脳で、自分の知識で解決できないかどうか考える時間を持つ必要がある気がします。実際、検索エンジンがこの世にない時代でも、人々はこれほど偉大な進化を遂げてきて、さまざまな素晴らしい発明や文化の発展を遂げてきているのだから。Googleさんを信じるのはいいけど、時に自分自身を信じる時間をもって生きていきたいし、そうやって自分の脳を鍛えていきたいと思います。僕のようなデザインとか、何かクリエイティブなものを作る仕事をしている人は、ある程度基盤はあっても、自分たちで今までになかったものを発想する力が必要なわけだから、より一層、自分の脳で考える力は必要だと思います。

4. スマホに依存しすぎてしまう今の世の中で、僕が思うこと。

スマホ依存についてちょっとだけお話ししたいと思います。ということで笑。これはスマホ依存について学んだ時に自分が思ったことをそのまま書いた記事です。語彙がない僕が書いた文章なので優しい目でご覧ください。最近では、iPhoneでいったらスクリーンタイムのような、スマホ依存への対策のアプリなんかも提供されていますが、今一度、自分のスマホとの関わり方を見直さなきゃなと思います。気づいたら触ってしまっていますからね。僕は、高校は電車で学校に通っていましたが、乗っている方々のほとんどが、スマホを操作していたのを思い出します。時々ゾッとすることがありました。携帯電話がない頃は、乗客の方々はどんな風に電車に乗っていたのでしょうかね。僕は電車に乗って景色を見たりするのが好きなんですが、ふと周りを見てみると、同じ場所でも、季節や日々の天気によって、周りの景色は面白いくらいに日々、違う顔を僕たちに見せてくれています。ずっと見ていても意外に飽きないものですよ!携帯ばっかに気を取られすぎて、今の人々は周りに溢れている素敵な瞬間を見逃してしまっている方が多いような気がします。自分もですが、たまには携帯を鞄にしまって、周りの景色とか人に目を向けていきたいなと思う最近のかっぱです。それによってスマホやSNSでは作れない、新たな繋がりが生まれるような気がします⭐️

↓前に電車に乗っていたら見れた、夕暮れの海。

5.購入時にある3つのストレスを感じる人は購入欲を失ってしまう傾向にある!

上の資料にある3つのストレスを感じると、購入欲を失ってしまう傾向があるようです。僕はこのお話を授業で聞いたとき、本当にそうだよな!!とふかーーーく共感してめちゃくちゃ画面の前でうなずいてしまいました笑。特に3つの中の「モノ選択ストレス(商品の数が多すぎで、何を買ったらいいかわからない)」と「情報選択ストレス(いろんな情報が錯綜していて、結局どの情報がただしいのかよくわからなくなる)」いうのはほんとに僕が不断よく感じるストレスです。たしかに買う気を無くしそうになる時があります。「もーー!まじで決められん!誰か決めてよ!てか、もう買わなくてよくね😭??」ってついつい投げやりになってしまいます。だって例えば洗濯洗剤だったら、種類が多すぎるんですよ!それでいて、みんなして、洗浄力最強!!とか、業界No.1とかうたってますからね笑。さっきも書きましたけど、下調べを徹底しないと購入できない優柔不断な僕みたいなタイプは、この現状にはほんとに困ってしまいます。ドラッグストアとかで決められなくてスマホ片手に頭を抱えます笑。それでネットで調べてみても、サイトによって言っていることが違ったりするので、なんか洗剤だったら日本洗剤協会みたいなのつくっていただいて、一つの先入観もなしに公平にいろんな視点から審査して、まとめて情報公開してほしいです笑。国がそういことしてくれませんかね。毎年そういう審査が入るってなったら、各会社も本気でいいものを生み出そうって努力もするだろし、どうでしょうかね?笑。

とにかく、ものが多すぎるとか、情報が溢れてるとか、買うタイミングがわからないのは、買う意欲を低下させるということです。商売をするときや、情報をデザインするときにこういうことをかならず念頭に置いておきたいですね。キュレーションが大事になってくるってことです。消費者に寄り添った情報公開が、商売に大きく関わってくると思います。

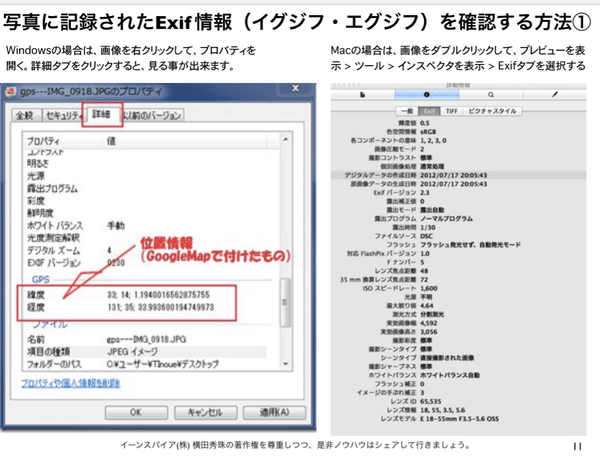

6.写真に残されている位置情報〜Exif情報について知ろう〜

写真にはExif情報という情報が、デジタルで撮られた場合はほとんどの確率で残されています。

Exif情報とは真の撮影日時やカメラの機種名、絞りやISO感度といったカメラの設定、編集に使ったソフトウェアなどさまざまな情報を含んだデータの集まりのことです。

「いつ・どこで・どんな設定」で撮影したのかがわかるので、写真の管理をする時には便利な情報ともいえます。

https://flets-w.com/chienetta/communication/nrt_ser-cat36_photo-exif.html

ですが、撮影データに関する様々な情報が記録され便利な反面気をつけなければならないこともあります。その一つが位置情報の記録です。 スマホの場合は、カメラの設定などで、位置情報の設定がONになっていると、撮影データに、どこで撮影したのかが、記録されている場合があります。心配な方は、ご自分のカメラの設定を確認してみてください。怖いのは、SNSなどで自分が投稿している自宅の写真や、その周辺の写真から、自分の住んでいる場所が特定されてしまうこともあるということです。インスタやTwitterは投稿時にExif情報が消去はされていますが、参考表示などで、その地域の名前なとが表示されることがあります。これらのSNSを利用されている方は特に気を付けてください。

対策としては、先ほども紹介したように、カメラの設定の中の位置情報をオフにするというのがあります。ですが、iPhoneでいうと、「このAppの使用中のみ許可」は、InstagramやLINEカメラなどのアプリから 直接カメラを起動して撮った場合に位置情報が保存される場合あるので注意をしてください。自分自身もこの辺りのことは気をつけていたつもりでしたが、設定などを改めて確認しておこうと、とても危機感を感じました。

このExif情報についてや、気をつけなければリスクや、取るべき対策についてわかりやすく紹介してくださっているサイトのURLを下に貼っておくので良ければ読んでみてください。↓

https://camera-web.jp/beginner/exif

7.若者は新聞離れはしても、文字離れはしていない

上の表をみると、10代から30代の新聞の閲読の割合はとても低く、若者の新聞離れが読み取れます。たしかに僕の周りの知り合いを見ても、中学高校までは少しですが、実家で撮っている新聞を読むという子はいましたが、大学に入って新聞を読んでいる人はほとんど見かけません。今は、手元のスマートフォンのニュースアプリや、TwitterなどのSNSで、最新のニュースが無料で手軽に閲覧できる時代ですからね。わざわざお金を払って、新聞を買って読むという若者は少ない気がします。このような面から、現代の若者は文字離れをしているとおっしゃる方もいます。たしかにそれは一理あるかもしれませんが、先程の表にもう一度目を向けてみましょう。

表の青色のテキスト系SNSのカテゴリーに注目してみてください。こちらは逆に40代から60代の利用の割合が低く、10代から30代はかなり大勢の割合の方が利用しています。しかも、このテキスト系SNSは新聞のように情報を受け取るだけでなく、自分が発信者側にもなり得るのです。読むのと書くのとではまた、大きく違った難しさがありますし、どちらも学べるテキスト系SNSは新聞に並ぶ、もしくはそれ以上の文字との関わりが見込めるツールと言えると思います。ですから、新聞から離れているからといって若者が文字から離れていると捉えるのは少し違うかもしれません。

ですが!若者が新聞や本などの活字離れをしているというのはおおいにあると思います。わからないことがあれば、すぐにスマホで検索をかければ分かってしまう時代で、本などで調べる機会はほとんどありません。ニュースも自分が気になったものだけをタップして読むので、新聞のように自分が気になる記事以外を読んでみたり、読んでいてわからなかった難しい言葉を調べてみたりということもありません。本や新聞など、作家さんやライターさんなどのプロの方が書かれた文章だからこそ、そこから得られる新たな価値観や学びは必ずあると僕は思います。たしかにスマホで文章が読めるのは便利だけれど時には、ときには新聞や本といった紙媒体を味わうのも、自分の成長につながる気がします。

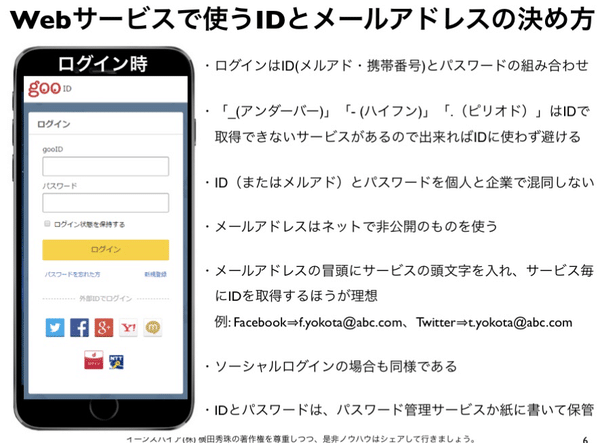

8.WebサービスでつかうIDやパスワードの決め方

Webサービスで使うIDやパスワードの決め方は上にある資料を参考にしていただけたらと思います。(上の資料は、授業を担当してくださっているヨコタン先生が作ってくださっている授業用スライドです。ヨコタン先生についてはブログの最後に追記しています。)

僕もIDやパスワードを決める時とても悩みます。本当だったらサービスごとにIDもパスワードも変える必要があるのはわかっているのですが、それだと忘れてしまう!笑

紙に書いたとしても何処かに行ってしまったり笑

やっぱり覚えやすいパスワードやIDがいいと思って、IDに関しては、ほとんどのサービスを一緒にしてしまって、パスワードのみ変えています。ですが、そのパスワードも短くて、誕生日とか覚えやすいものばかり笑

そんな僕みたいな人は要注意です!笑

次の資料をご覧ください。↓

9.パスワードを決める方法と注意点

上の資料に書かれていること、皆さんはパスワードを作る上でいくつ達成できていますか?もしかしたらあなたのパスワードは、簡単に外部からハッキングされてしまうものかもしれません。上にまとめられているポイントを確認して、もし心配な方はパスワードをもう一度決め直してみてください。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/privacy/01-2.html

上に添付させていただいたのは総務省が出している、IDとパスワードの設定と管理において気をつけるべきことを紹介しているサイトです。わかりやすくまとめられているので、こちらもぜひ伏せてご覧ください!

ですが、いくらパスワードを気をつけたって、上の資料にあるように、後ろからパスワードの入力をのぞかれたり、スマホを奪われて、ついている指紋などを使って、パスワードをいくつか試されて、スマホを開けられてしまったらもとも子もありません。そのような問題を解決する、近年ニューノーマルになりつつパスワード管理方法が生体認証です。この生体認証について次にご紹介していきます。

10.おわりに

最初はブログを書くこと自体初めてだったので、いろいろ文章なども不思議な部分がありましたが笑、最後の方のブログは少しですが、前よりも伝わりやすい文章が書けるようになった気がします。情報リテラシー論のこのブログを書いていたおかげで、情報リテラシーが学べただけでなく、大学に入ってからあまりしていなかった誰かに伝えるための文章をかくことについて学べた気がします。正直、毎回の授業でレポートを書くのは大変でしたが、確実に前よりも情報リテラシーは自分の中でついたと思いますし、いままで知らなかったけれど知っておくべき知識や、こらから重要になる知識を蓄えることができてすごく貴重な時間でした。情報リテラシーの知識はこれから先、デザインにしても他の仕事をやるにしても大変重要になってくると思いますので、忘れないようにしておきたいです!たまにこのブログを見返しにこようと思います。笑

最後に、毎回わかりやすく興味深い授業してくださったヨコタン先生、こんな僕のブログを見にきてくださった皆さん、本当にありがとうございました!!!😊

この情報リテラシーの授業を担当してくださったヨコタン先生のホームページです。情報リテラシーについての興味深い記事もたくさん見れますので是非気になった方はご覧になってみてください!↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?