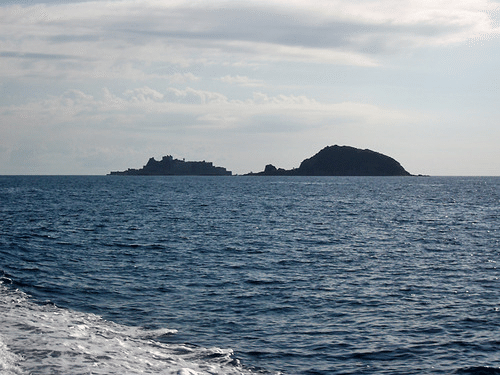

「 人口擁壁 (じんこうようへき) と二隻の軍艦島?」

「端島(軍艦島)」と島の名が付くものの、元々の端島の姿というのは・・・・よっぽど凪の日に、お百姓の釣り人が上陸してのんびりと釣りを楽しむぐらいの、岩場か瀬といった場所でした。

説によると埋め立て前の面積は、現在の1/6にも満たないということです。

石炭の発見自体も、釣った魚を岩場で焼いて食おうとしたところ、付近の黒い石が燃えだして、「こりゃ燃え石だ!」などといったことのようです。

当然大きな波がやってくれば、海面から50mにも満たない岩礁は荒波に洗われるわけで・・・このような場所で石炭を掘る施設をつくる、人が住むというのは、いかに無謀なことであるか、想像に難くないと思います。

写真の石垣状に見えるものが、建物・施設を建設するための地場として造られた人口擁壁です。(2010年9/28撮影のもの)

造られた当時、施工の指揮をとったのは、天草の小山秀という人物です。

砂岩である天草石をひとつひとつ人の手で積み重ね、その間を天川(あまかわ)と呼ばれる粘土と石灰を混ぜたもので固めています。

「肥後の石工」とは有名な言葉ですが、さすがその名の通り、島内に見られるこれらの擁壁は、現在も尚頑丈にその姿を保っています。

昭和34年頃、最大人口5,200人余りの人口を支えた背景には、当然ながら建物の基礎を支えたこの人口擁壁やボタという軟弱な埋め立て地を守った擁壁造りの岸壁があったわけです。

またこれら、擁壁に使用された砂岩は、過去に閉山となった島々・炭鉱からも運ばれたという記録が残っていますから、画像に見られる石の仲には、「海中に沈んでしまった横島炭鉱」やすぐ隣にある中ノ島から運ばれたものも、多くあることでしょう。

ほとんど100%のツアー客が気にもとめないであろう、この中ノ島。実はこの島、元々は端島よりも少し大きな島で、早い時代から炭鉱の開発が行われました。

炭層の状態がよくないということで9年余りで閉山を迎えていますが、それでも最盛期には二本の竪坑を持つ、岩崎弥太郎の期待が寄せられた炭鉱の島でした。

もし炭層の状態がそう悪くなければ、この辺りに、「二隻の軍艦島」が存在した可能性もあったわけです・・・。

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。