残された消火栓が語るもの ~ 炭鉱跡地にて

閉山とともにその施設や土地の全てが売却され、跡形も無く消え去ってしまう「炭鉱」。

運よく取り壊しを逃れても、半世紀に近い時の流れが全てを風化させ、あるいは雑草や堆積土砂が覆い隠してしまいます。

でも、まちがいなくそこに「大勢の人の暮らし、生生き生きとしたドラマ」は存在したはずです。

その記憶を風化させない為に炭鉱跡地を探し、そして記録します。

住所も不明、地図にもない炭鉱を探す場合に、重要な決め手となる手がかりのひとつが、画像のような「消火栓」です。

これは崎戸町の山中に残された消火栓。

この先は人家もまったくない山中へ続きますが、この消火栓の存在により、かつてここが炭鉱のあった場所であるということがわかります。

石炭の層は可燃性の強いメタンガスを含むことが多いので、「石炭を掘る」という行為=「メタンガスを流出させる」という行為でもあったのです。

第一、石炭自体を「燃料」として採掘していたわけですから、坑内に限らず、鉱業所や社宅のまわりは貯炭場やボタ山などの可燃物で囲まれていたわけです。

ですから、世界記憶遺産に登録された山本作兵衛さんの記録画にもあるように、明治・大正期、炭鉱において「カンテラ」という火を頼りに採炭していたことが、いかに危険きわまりないか、おわかりかと思います・・・

(細い管のような坑道内で火災が発生すると坑内は煙突状となって火が走り、次には「死の」一酸化炭素が充満します)

よって火災が発生した場合、甚大な被害に膨れ上がる可能性の高い炭鉱では、水害とともに火災(火気)にとりわけ神経をとがらせていました。

通常、家事や災害が起きると駆けつけるのは市町村の消防隊や救助隊ですが、炭鉱の場合はあまりにも特殊な現場であり、炭鉱の特徴を知り尽くした組織や人でないと、どうにもならないので、炭鉱独自の消防隊・救助隊を持つ鉱業所が少なくありませんでした。(特に坑内事故への救助隊は同じ鉱業所の鉱員で組織されていました)

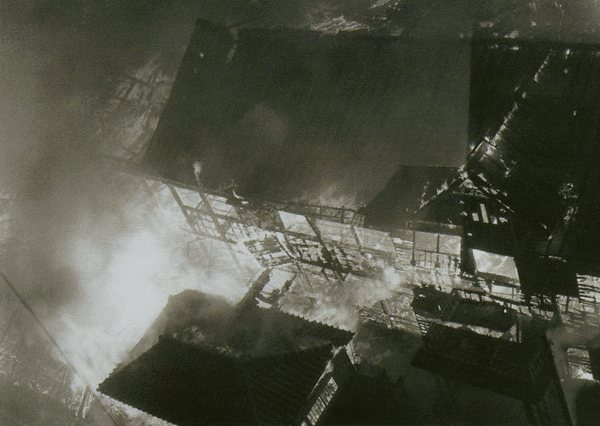

下画像は昭和32年4月に端島鉱(軍艦島)で発生した建物火災です。この火災により木造の小中学校校舎などが全焼し、大きな被害となりました。

端島のような離島であったり、人里はなれた山岳部に多かった炭鉱では、被害を少しでも抑えるために消火栓など防火設備の設置は必要不可欠なものだったということです。

昭和32年の火災現場を見つめる女性。

火災発生時だけでなく、落盤、爆発、出水などの事故が発生したときには鳴り響いたであろう鉱業所のサイレン。

その独特な響きを聴いた瞬間、鉱員さんを夫や家族に持つ女性たちは血の気が失せたといいます。

そしておそらく、このような表情のまま現場の方をみつめていたでしょう・・・。

ぽつんと残された消火栓は、そのような想いの「記憶」の一部でもあるわけです。

(元記事作成:2012年01月30日21:18)

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。