太陽のように温かな母親の人柄が、チャップリンの才能を開花させた ~ 「チャップリン自伝ー若き日々」を読む ④-2

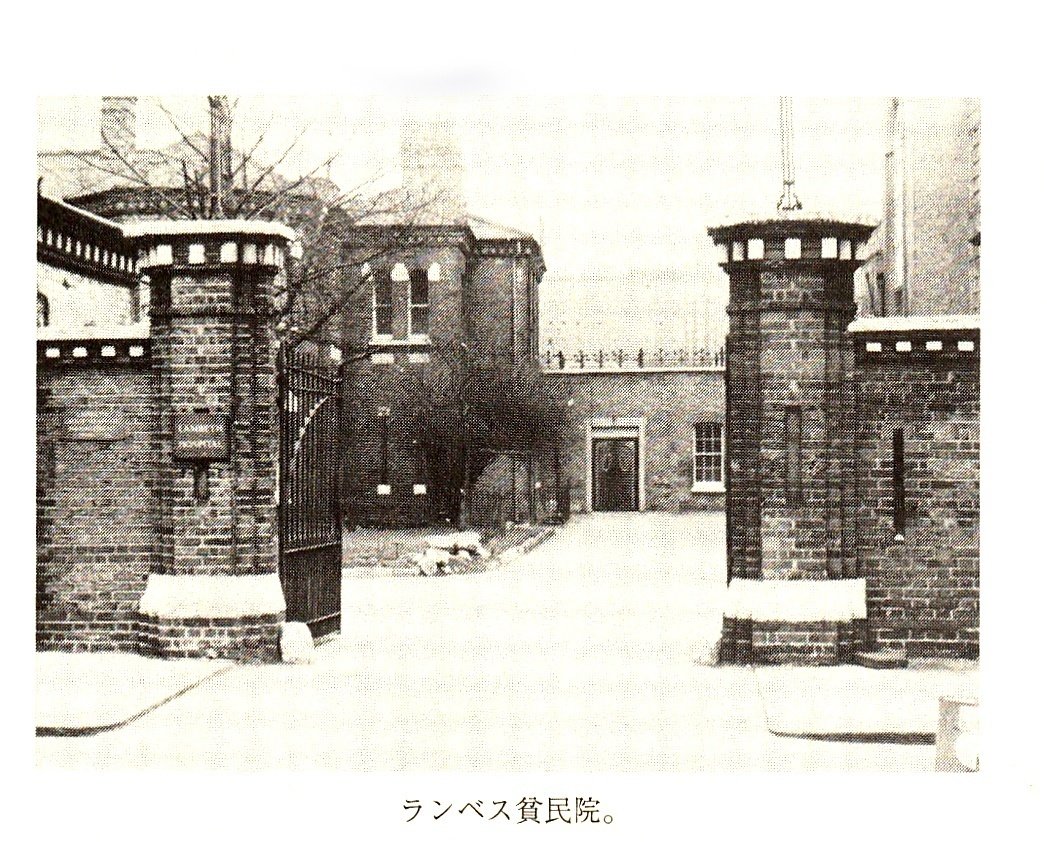

貧民院入りは恥ずかしかったが、母がその話を切りだしたとき、シドニイもわたしも一種の冒険心をそそられ、少なくとも狭苦しい一部屋だけの生活から見れば、ひとつの変化だろうという気がした。

しかし、その悲しい日に、はたしてなにがわたしたちを待っていたか、それはいよいよ貧民院の門をくぐってみるまで、わたしはまったく知らなかった。

はいってみると、まずひどく心細い困ったことにぶつかった。母は婦人寮へ、そしてシドニイとわたしとは子供寮へと、いきなり別れ別れにされたのである。

今でもよくおぼえているが、最初の面会日の辛さ、悲しさといったらなかった。

院の制服を着せられて面会室にはいってきた母を見たときの驚きーほんとに母は消えいるようなわびしい表情をしていた。

わずか一週間で、すっかりやつれて老けこんでしまったのである。

だが、それでもわたしたちを見ると、とたんにパッと顔が明るくなった。

シドニイとわたしの涙に母もつられて泣きだしてしまい、大粒の涙が頼をは

ふり落ちた。

だが、やがてようやく落ちつきをとり戻すと、わたしたち三人で粗末なベンチに腰をおろした。

膝に置かれた子供たちの手を、母はやさしく撫でた。

また短く刈られたわたしたちの頭を見て笑い、そっと撫でながら、もうすぐきっと一緒になれるからと慰めるように言ってくれた。

そして院内の売店で買ったココナツ・キャンディの袋をエプロンから取

り出した。看護人の一人にレースの袖飾りを編んでやったそのお礼で買ってきたのだという。

面会時間が終ってから、シドニイは母がひどく老けたと、悲しそうに何度もくりかえした。

生活に行き詰まり、やむなく貧民院入りを決めた母ハンナだったが、よくある話のように、子どもの世話から逃れたかったわけではなかったことがよくわかる一節。

子どもと別れた部屋に住んでから一週間で、チャップリン達が驚くほどやつれて老け込んでしまったのだ。

それでも、子どもの顔を見たとたん、顔がパッと輝き、親子で涙した後の光景は、短い文章ではあるが、どんなに心温まる素晴らしい光景であるかは、容易に想像ができる。

編み物をして、やっと手に入れた小銭で買った売店のキャンディーは、二人にとって、「一生忘れられない、格別な味」だったことだろう。

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。