やさしい木曽馬

「やさしい木曽馬」という子ども向けの本をご存知でしょうか?庄野 英二さん作で1983年に偕成社から「新編・絵本平和のために」シリーズの中の1冊として刊行されたものです。

この本は長野県木曽郡開田(かいだ)村という場所で本当にあった話を小学校低学年の子ども向けに絵本にしたものです。

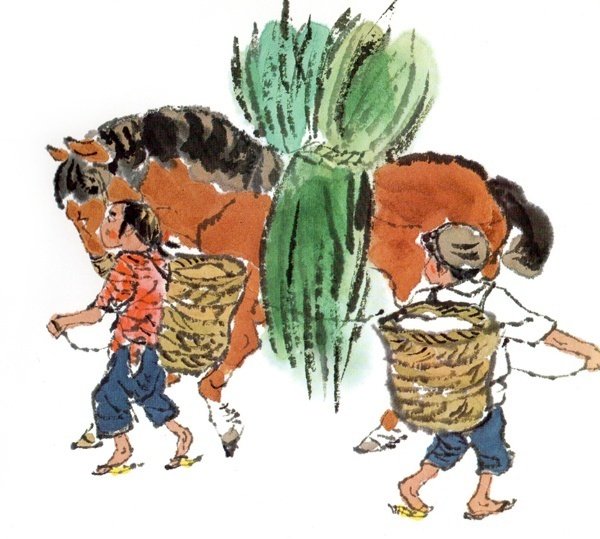

木曽馬の産地であった開田村では、人と馬が同じ家で暮らしたばかりか、日当たりのよい南側に馬が住み、日当たりの悪い北側に人が暮らしたというほど馬を大事に家族のように育てていました。

山深く、冬に厳しい寒さの続く開田村では、人と馬が協力して働き、静かに平和にずっと暮らしていました。

しかし、昭和12年に日中戦争が始まると、軍が日本中の馬の徴発を始めました。

開田村の中村 伝さんは「松虫号」という木曽馬を大変かわいがっていましたが、この馬もやはり軍により徴発されてしまいました。

松虫号が連れて行ってしまってからは、その身を案じ毎晩のように思い出話をし、涙を流していた中村さん一家でしたが、それから二ヵ月後には伝さん自身が軍隊に召集され、中国大陸の戦場へと向かうこととなりました。

石家荘という場所で守備の任務についていた伝さんは、後方からやってきた大砲や弾薬を運ぶ部隊と遭遇します。

輸送のため多くの馬がいる部隊でしたので、何気なく馬を見に行ったところ、その中の1頭がふいに大きな声で鳴きました。

なんとそこに松虫号がいたのです。

松虫号は伝さんに首をこすりつけてあまえ、伝さんは子どもをあやすように首を抱いて声をかけてやりました。

消灯ラッパが鳴るまで、伝さんは売店で手に入れた大福もちを食べさせてやったり、ずっとさすり続けて松虫号のそばで過ごしました。

次の朝、馬つなぎ場へ駆けつけてみると、もう部隊は石家荘よりはげしい前線へ向けて出発してしまった後でした。

伝さんは無事、郷里へ帰ることができましたが、松虫号はとうとう帰ってきませんでした。

このシリーズは「声高に戦争反対を叫ぶのではなく、静かに子どもたちに平和の重さ、いのちの尊さを語りつぐ」絵本、と記されています。

その後、前線へ向かった松虫号ら馬たちの運命を思うと胸が痛くなりますが、それにもまして感じるのは人と馬との生活の絆の深さです。

次の写真数枚は南部(岩手県)のものですが、当時の人と馬との暮らしぶりがよくわかります。

いわゆる「南部の曲がり家」で、人と馬が囲炉裏をはさんで左右に分かれて住んでいます。

「やさしい木曽馬」のあとがきにも同じようなことが書いてありますが、厳冬地では作物の生育が悪く、馬の糞尿の混ざった堆肥が必要不可欠であった上、贅沢を言わず草だけという粗食に耐え、おとなしく温厚・丈夫な木曽馬は、人が生活していく上でなくてはならない存在でした。

食事時には自分の副食物を分け与え、味噌汁の残りも捨てずに練り餌の中に混ぜたといいます。

下は歌川広重作「木曽海道六十九次之内 宮ノ越」で、私が広重の作中最も好きな作品ですが、宮ノ越は中仙道36番目の宿場であり、現在の地名は長野県木曽郡木曽町日義にあたります。

この場所は開田村からそう遠くない場所にあたりますが、この作品の解説の中に『・・・田畑まれにして村里少し。

米・大豆は松本より買ひ来る。

山中に茅屋なくしてみな板葺なり。

屋根には石を圧石にして、風ふせぐ料なり。寒気はげしきゆゑ土壁なし。

みな板壁なり。

凡て信濃は竹と茶の木まれなり。

寒甚だしきゆゑ、栽ふれども枯る。』とあります。

寒冷地であるがゆえに生活が厳しい土地柄であるのですが、それがゆえに図中にあるように家族は寄り添ってあたたかく暮らし、人と馬たちとの関係もまたそのようなものであったのでしょう。

2012年に「世界新三大夜景」のひとつにも選ばれた長崎市の夜景は、急峻な傾斜地に張り付くように建ち並んだ家々の灯りが集まってできたものですが、車の入れない坂の街に家屋や道路を造る際、汗を流したのが荷運びにあたった多くの馬たちでした。

長崎では在来種である対州馬が多かったのですが、その数が減ってしまってからは確保することが難しくなり、不便な坂の街に家が建たなくなってからはその需要さえもなくなり、2009年2月に最後の1頭が引退してからは長崎の街から荷運びの馬が消えてしまいました。

その最後の1頭こそが木曽馬の血を引く下の「たろう(通称)」でした。

先日、仕事の打ち合わせで話した方は、この「やさしい木曽馬」を思い起こさせる話をしてくれました。

昔、その方の先生が満州に住んでいた頃、一頭の馬を飼っていたらしいのですが、引き揚げの為にその馬と別れる時、その馬は泣いたそうです。「鳴いた」ではなく、「泣いた」です。

私は、その話は十分よくわかると話しました。

いいなと思ったら応援しよう!