電流刺激療法の話

低周波療法

低周波治療器って何に効くのか、興味ありますか?

低周波による治療は電流を流す治療の基本となります。 この話をするととても長くなります。 興味がある方はご覧ください。

まず、電気の周波数の話から 周波数とは一秒間に流れる電気の波の揺れた数です。

治療器の電流は殆どが交流です。交流とは+と-を行ったり来たりするものだと思ってください。 周波数はHz表記で1Hzなら一秒間に+と-に一回ずつ波が起こる。100Hzなら一秒間に100回波が起こる。ということになります。

では、なぜ周波数の話をしたのかというと、痛みを感じたり、体を動かしたりするということは、すべて神経からの信号で行われているからなのです。そして、その信号というのが電気信号であり、神経を流れる電気には固有の周波数によって通電されています。

神経は興奮と抑制によって制御されています。 興奮時には高い周波数が起こり、抑制時には低い周波数が起こります。このことを簡単に言うと、痛い時は興奮状態でダルくて動かしにくい時は抑制状態だと思ってください。もちろん末梢神経の線維による差や求・遠心性での差はあります

神経は興奮するときに発火周波数というその神経固有の周波数によって興奮されます。そしてその周波数より高い周波数むの電流が流されると興奮は抑制される特徴があります。逆に低い周波数を通電すると興奮します。この特徴を応用したものが低周波による治療の基本となります

簡単に説明すると 痛い時は高い周波数、動きが悪い時は低い周波数を通電するのが良い。ということになります。 ですが、これはあくまで基本です。すべての痛みに適用するわけではありません。

一般的な痛みの際には高い周波数といいましたが、通常使用されている低周波治療器ではほぼこちらが使用され、TENZなんて呼ばれています。勿論低い周波数に設定もできますが、低い周波数を使用するもので有名なのがEMSです。

痛い時には神経の上下に沿って電極は付け通電する。これが低周波による治療の基本となります。この通電により神経を一時的に誤魔化すといった方が表現として正しいかと思われますね。

神経が興奮すると筋肉は緊張します。緊張状態が続くと筋伸縮が減少し血流量の減少に伴い老廃物等の排出も減少します。この状態がいわゆる『張り』の状態でその後筋スパズムといった状態へと移行し、筋の損傷へと繋がっていきます。

筋スパズムとは筋攣縮や筋浮腫などと表現され神経の興奮により血流が阻害され筋肉の中にいらないものがパンパンになった状態だと思ってください。そのいらないものの中には痛みを誘発する物質があるので痛みが生じると解釈していただいて良いと思います。

低周波によって、筋異常の際に神経を抑制させることにより、神経興奮から起こる筋緊張を緩和させ、結果血流が改善し筋の栄養と排出を促すことにより改善を図る。のが低周波による治療となります。

誤魔化すといったのは一時的なものだからです。神経の興奮には何かしらの原因があり、原因の排除がなされないとまた興奮が起こります。この原因がその筋自体にあれば改善に向かいますが、その神経の上部に神経を絞扼させている箇所がある場合や、神経の流入する血流に障害が起こる等、症状により様々であり、先ずは原因を見つけることが肝心です。

残念な話、これまでの内容ですと、低周波はとても良い治療だと感じた方もいるかもしれませんが、低周波は皮膚抵抗が強い為体の深部までは殆どが通りません。つまり治療効果はとても少ないということです。なので物理療法の勉強をしている先生は殆ど低周波は例外を除き使いません。

使わないといったのは低周波のみの機器の話で、実際の様々な治療器は低周波治療器と表記されています。マイクロカレントも低周波領域なので低周波治療器になります。

皮膚抵抗が強いと患部に届かないが故に次第に通電が強度になってきます。その為、通電部での火傷などを起こしてしまったり、かえって疲労が強くなり症状の悪化を招いてしまう事もあります。

炎症が強い時にも症状の悪化を招いてしまったり、外傷による内出血を伴っている際にも使用できません。

また、家庭用治療器の低周波は出力も低く、治療効果も薄く事故も多いので注意してください。傷んだ導子(貼り付けるところ)を使用すると火傷のリスクが高まります。外傷時の使用は上記の通り危険です。軽い疲労の際に自己満足程度の効果とお考え下さい。

また、昨今流行っている家庭用EMSも同様です。 その点についてはまてEMSの話で触れます。

中周波療法

低周波は皮膚抵抗が強く治療効果が薄いといいました。そこで低周波ではなく中周波はどうなのか?ということになりました。

中周波とは1000Hz~9999Hzの周波数帯で低周波は0~999なります。

中周波は、低周波と比べて、『電流エネルギーからのアプローチ』に優れているという点にあり、人体の持つ『皮膚抵抗は周波数に依存する』という特性から考案されたました。

皮膚抵抗が高ければ、当然の事として生体に充分な電流量を投入しようとすると患者には耐えられない痛みを発生させる事となります。しかし、周波数を100倍にすれば皮膚抵抗は1/100まで下げられる事から中周波が用いられました。

中周波を通電すると、通電している時間の患部の痛みは止まります。厳密には感覚が鈍くなる様な痺れている様な感覚で、局所麻酔に近い感覚ですが、麻酔ほどの効果はありません、つねられれば痛いです。

痛みが止まる電気の誕生です。

痛みの止まる電気がとうとう誕生したわけですが、とても残念なことに、通電が終わるとその効果も終わってしまいました。そして元の痛みに戻ります。つまり痛みの改善はみられなかったということでした。

結局中周波は単独の治療器としては殆ど販売されておらず、治療効果も期待できませんでした。しかし、科学者とは凄いですね、よく考えたな!という機器がその後開発されます。

干渉波療法

中周波の皮膚抵抗を突破する力と低周波の治療効果。この二つをどうにか利用できないかということで開発されたのが干渉波です。

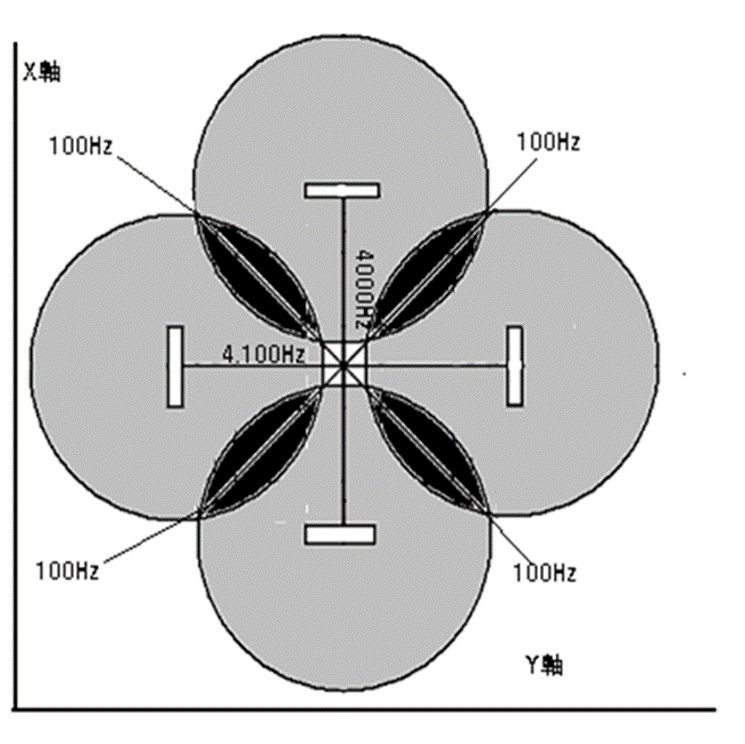

干渉波とはに2つの異なった周波数の中周波電流を交差して通電する事により、通電していない場所に低周波領域の電流を発生させたものです。言葉だけでは解りにくいと思いますので下図をご覧ください。

図で示したように4000Hzと4100Hzとの二つの電流を通電すると電場の重なるところに100Hzk低周波領域が体内で発生します。このことにより低・中周波両方の利点が生かされた電流刺激療法が誕生しました。

干渉波療法は低周波での通電方法とは異なり、痛い場所を挟み込む様に電極を設置します。痛い場所に付けてもらえないと疑問に感じたことがある方もいらっしゃるのでは?と思いますが、こういう原理なんです。

この干渉波の登場により電流刺激療法は一気に発展していきました。

その後、導子をもう一極ずつ追加し、3本の通電を交差させた3次元干渉、立体動態波が開発されます。

立体動態波

これまでの干渉波は平面的に通電となり、低周波よりは深部に通電できたものの、それでも表面的でした。立体動態波はより深部に通電が可能となり、また3次元干渉は治療に必要な干渉低周波領域が6か所になり、導子の配列から深部に立体的に通電する事が可能となりました。

動態波というのは、通電している相対している電極の周波数を入れ替えることによって通電場に動きを与えている状態を作っています。この作用により、関節部では関節内の対流を促したり、通電部の慣れを起こしにくくしたりします。

また、この立体動態波はマイクロカレントにも応用され、損傷初期から患部の治療に使用できるようになり、炎症部の深部への施術が行えるようになりました。

さらにEMSにも適用されEMSが広く認知される事になりまた。現在では3D EMSと呼ばれ、3極4対の導子で通電することにより更に深部の筋まで運動を与えることが可能となり、従来のEMSより遥かに効果的となりました。立体動態波のEMSは、刺激も柔らかく心地のよい筋肉刺激を行えます。しかし、次第に刺激に慣れてしまうと、どうしても刺激強度が強くなってしまいます。刺激強度が強くなれば、電流による事故は起こりやすく、また、筋の収縮も過度になり、筋の破壊につながります。ご利用の際には絶対に無理はせず、心地よい程度もしくは心地よい程度よりちょっと頑張る位に留めておいてください。刺激に慣れたら少しずつ強くする様にちょっとずつ頑張るを目安にしましょう。

家庭用のEMSを購入するくらいなら、こういった機器のご利用をお勧めしています。家庭用といってもご自身で購入するには安価ではありません。そして大体すぐに使わなくなります。正直無駄です。1回¥1.000~高いところでは¥3.000位でしょうか?それを数回試してみて気に入れば継続してください。残念ながら一回で効果を期待するのは難しいです。なるたけ安い所を見つけてみてください。

また、接骨院などでEMSを勧められた際には、なるべくその機器の大きさを見てからにしてください。小さい機器はほぼ低周波領域で、干渉波や中周波ですらありません。家庭用に毛が生えた程度です。効果もあまり期待できないでしょう。EMSの話でも触れましたが、回数券を買わせる様な所には注意をしてください。そして強ければよいと説明を受けたら帰りましょう。運動強度が強い方が筋破壊により筋の肥大に繋がりますが、リスクが多すぎます。そう言った人はあまり電療の勉強をしていないのだなと判断しても差し支えないと思われます。

施術におけるすべての刺激は『アルント・シュルツの法則』に則って行われるべきです。

アルント・シュルツの法則とは

『弱刺激は生理的作用を引き起こし、中程度のものはこれを促進するが、強刺激は却ってこれを抑制し、最も強い刺激にはこれを停止せしめる。』

つまり、手技療法にせよ、物理療法にせよ強すぎる刺激は却って状態を悪化さてしまうのです。時に痛みを伴う事がないとは言いませんが、強い刺激でなければ治らないなんて事を謳う施術者には注意してください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?