有人宇宙業界の物流を担う!無人宇宙船の話

過去にHoSP内勉強会として実施した「有人宇宙活動を支える世界の無人宇宙船の話」についてまとめました。

近年の有人宇宙開発の中心となる拠点といえばやはり国際宇宙ステーション。花形の輸送機といえばやはり有人宇宙船ですが、大量の物資を輸送・廃棄して、国際宇宙ステーションそのものの維持・発展に貢献しているのが無人宇宙船。

今回は、有人宇宙業界の物流ロジスティクスを担う無人宇宙船を取り巻く状況、今後の注目ポイントについて紹介します!

1. 有人業界の物流、何を運ぶ?

現代の有人宇宙のメインステージは、国際宇宙ステーション、通称ISS。アメリカ、ロシア、日本、ヨーロッパなど、世界から宇宙飛行士が集い、6人ほどで地球から高度400km地点で数々の実験や教育活動を行う、地球上では得られない価値を追い求める施設です。

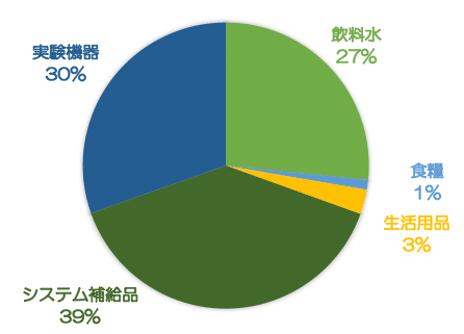

そんな舞台では、日々いろいろな実験が進められています。ISSの特徴はなんといっても無重力(無重量)と、有人ならではである、“遠隔”ではなく“現場(人が直接作業ができる)”での繊細な作業を組み合わせて、ライフサイエンスや材料生成、地球や宇宙の観測が繰り広げられています。しかしこうした業務を宇宙飛行士がISSで行うためには地上からの食料や実験機器等の物資輸送が必要不可欠です。その具体的な内容は別資料におまかせして、以下のグラフでどんなものがISSへ送られているか様子を見てみましょう。

これはHTV5号機で送られた物資の質量比の例です(データ出典はこちら。グラフは筆者がデータを参考に作成)。HTVで送られる搭載質量は概ね約6トン、その内訳として飲料水や実験機器、ISSの維持を行うためのシステム補給品、そして宇宙飛行士のための生活用品や食糧が送られています。1年間に6台ほど(後掲)の無人補給船がこれだけの質量の物資を送り続けることを考えると、人が宇宙ステーションと共存し、大量の実験を繰り広げるためには多くの物流が必要なことがよくわかりますね。次の章ではこれらの荷物がどのようにして宇宙ステーションへ送り出されているか、みていきましょう。

2. 世界の無人物流輸送機と特色

2.1. 無人宇宙船のトラフィック事情

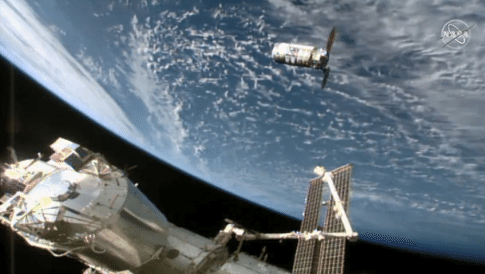

ISSには一度に複数の宇宙船が停泊していることは珍しくありません。最近の例では、以下の画像(出典: NASA)のようにHTV9号機とCrew Dragonが同時に停泊する写真が非常に印象的でした。ISSはアメリカモジュールで主に構成される前方側、ロシアモジュールで主に構成される後方側に分かれますが、後方にはロシアの有人船Soyuzや無人船Progressが停泊します。アメリカ側も主に無人船をロボットアームで取り付けることで実現するCapture & Berthing方式に対応した停留ポート(Node 2 Nadir, Node 1 Nadir)に加えて、主にアメリカの有人宇宙船が自動ドッキング方式で係留するポート(Node 2 Zenith, Node 2 Forward)に分かれます。これらを活用の上、多くの宇宙船をISSは受け入れています。

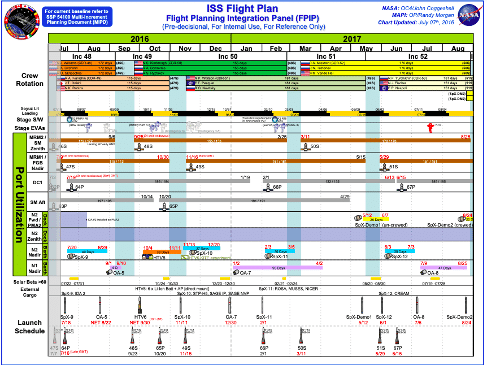

次に紹介するのはISS Flight Plan、通称FPIPと呼ばれるチャートです。これは月間宇宙船飛行計画書といったところですね。上の段には滞在予定の宇宙飛行士の名前がずらり、中段にはPort Utilizationとあるように、各停泊ポートにどの宇宙船が到着するかが並べられています。これは2016年〜2017年の計画になりますが、HTV6号機も見つけられます。最下段を見ればISSへ向かう宇宙船を打ち上げる各ロケットの計画も並べられています。これをみれば、どのポートをどういった宇宙船がいつからいつまで使用するかが一目でわかりますね。

FPIPのイメージ(画像出典: NASA)

このようにISSの交通事情は非常に複雑です。数トンの荷物の出し入れを数人の宇宙飛行士で行うためにも、各宇宙船は1ヶ月以上はISSに停泊することになります。次の宇宙船を迎え入れるためにも、綿密なスケジュールが組まれますが、ロケットの打ち上げ延期時には全体のスケジュール上もハラハラすることがわかります。

なお、JAXAの公開ページにてISS関連の全フライト(有人機、無人機)は以下のページで眺めることができますので、それぞれの打ち上げ・搭載品・帰還品にさらに興味がある方はこちらをどうぞ。1998年に初めのISSモジュール、ザーリャが打ち上げられてから、2021年3月現在で237回の打ち上げにより今のISS運用が成り立っていることがわかります。そんな宇宙船が、それぞれの荷物を地球上からISSまで届けるための作業について、次の章で見ていきましょう。

2.2. 地上での搭載から軌道上での引き渡しまで

まずは地上での荷物搭載。ここではCygnus宇宙船の例で紹介していきます。まずは宇宙船を横倒しにし、与圧環境(1気圧)に搭載される荷物については扉であるハッチを開けて、人力で一つ一つ荷物を乗せていきます。飛行機のように機械的にコンテナに搭載した荷物をまとめて載せられればよいですが、機密性や構造上の理由からハッチは小さく、重い荷物もみんなで協力してせっせと載せていきます。だいたい打ち上げの2〜3ヶ月ほど前から荷物搭載が始められます。与圧環境だけでなく、宇宙船の外にはISSの外に取り付けられる宇宙空間に常に曝露されたままの荷物も搭載されます。最後にはロケットに宇宙船が取り付けられた後にもロケットのフェアリング(カバー)に設けられたアクセスホールを通して、ロケット打ち上げ1日前には時間制約のある生鮮食品や生物実験サンプルなども搭載されます。

荷物搭載の様子(画像出典: NASA)

そしてロケット打ち上げ。前述のようにロケットは常に天気との戦い。一度で打ち上げられればよいですが、天気が悪ければ打ち上げ中止で再計画、通称Launch Scrubです。HTV7号機を思い返せば、種子島の悪天候に苦しめられ、3度の打上げ延期。さらには、ロケットトラブルも重なり、合計で4回の打ち上げ延期、初度の予定から12日後の打ち上げとなりました。地上のロケット管制官、日本・アメリカの運用管制間、軌道上に宇宙飛行士が連携して打ち上げを見守ります。

補給船打ち上げのイメージ(画像出典: NASA)

無事打ち上がれば、ここからは宇宙の旅。宇宙船は単独で地球の周りの軌道をぐるぐる回り、ISSへと接近ランデブーします。SFではよくみられる、エンジンを噴射し続けて目的地まで向かう様子とは異なり、実際は燃料を無駄にしないよう、ISSとの高度差を利用して接近します。角運動量保存則、つまりケプラーの第二法則(面積速度一定の法則)により、ISSよりも低い高度にいる宇宙船は相対的に速い速度で移動します。これにより、うまくISSとの相対位置を近づけていき、タイミングよく宇宙船は高度を上げて、ISSに到着です。

補給船接近ランデブーの様子(画像出典: NASA)

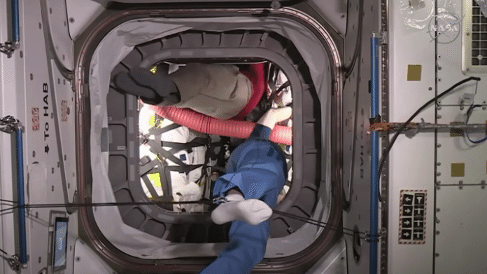

無事到着したらハッチオープン、通称First Ingressです。残念ながら自動ドアではないので、手動でハッチを開けて、荷物が宇宙飛行士の手元に到着です。宇宙空間には無重力のため空気の対流はないので、強制的に換気扇で宇宙船内の空気を循環させます。しかし宇宙船の中だけで空気を回していても宇宙飛行士の呼吸により空気のCO2濃度は上がっていくばかりなので、以下の写真(画像出典: NASA TV)に写っているようなダクトをISSと接合し、ISSから常に新鮮な空気が送り込まれるようセットして活動開始です。

長い時間をかけて地上で引き渡された荷物はISSに到着します。無人宇宙船の先駆けとなったHTVでは到着までに1週間弱かかっていましたが、ランデブ技術の知見の蓄積により、2020年代の宇宙船は3日間程度でいずれも荷物が届き、鮮度が必要な荷物の搭載も可能になりはじめています。速いものではロシアのProgressはランデブをなんと4時間で達成したことで、話題となりました。(参考:こちら)

Progressはすでに70を超える運用回数を誇り、運用手順を洗礼した上で、ISSの軌道上の位置が完璧な状態でロケットの打ち上げが実施できれば、このような北海道から沖縄まで飛行機で到達するほどの時間の超高速ランデブも実現できるようです。

2.3. 世界の無人輸送機の特色

ここまで荷物を搭載する無人宇宙船の運用の流れを紹介しました。本章の締めとして、世界の無人宇宙船について述べていきます。

無人宇宙船の代表作といえばロシアのProgressであり、これはISS建造開始時の2000年からすでに無人での自動ドッキングによる補給運用が実現されていました。アメリカ側はISSのロボットアームでキャッチしてISSへの取り付けを行う方式がHTVをはじめとする輸送機で主流となりました。最近では、アメリカ側も無人でかつ自動のドッキングシステムの開発を完了し、Dragon2ではOperationalな段階まで到達しています。今後もドッキングとロボットアームによるキャプチャ方式の2つが主流として、共存を続けると考えられます。(参考: Historic Spacecraft)

ここからは、2021年現在以降に運用される、運用が計画されている無人宇宙船について、それぞれの注目ポイントを紹介していきます。

① Cargo Dragon (Dragon2)

Dragon1として 2012年より運用開始後、2019年/2020年に飛行試験を行った有人宇宙船であるCrew Dragonをベースに、荷物専用便としてカスタマイズ/アップグレードされたのがCargo Dragon(Dragon2)。見た目はCrew Dragonとほぼ同じ。有人機をベースとしていることから、高機能が売り。

☑︎ ISSへの到着時には他の宇宙船と異なり、ロボットアームに頼らず自動ドッキングが可能

☑︎ ISSへの物資輸送だけでなく、ISSから地上へも物資が輸送可能

☑︎ 人間も輸送可能な排熱能力や給電能力を活用し、電源付き荷物を大量に搭載可能

これらの機能は有人船をベースとしていることならではです。これらの特徴を実現する環境制御系の設計については、SpaceXのエンジニアがペーパーを出しているので、ぜひ見てみてください。(参考: こちら)

② Enhanced Cygnus

Dragonと同じく、2013年より運用開始後、徐々にアップグレードを行い、今の見た目(与圧モジュールが大きくなって搭載量15%増し)になったのは2015年。それ以降もNASAのISS向けコマーシャル補給サービス調達計画その2(2016〜契約開始)への参画に向けていくつかアップグレードを行い、特徴的な価値を生み出しています。ちなみに与圧モジュールは多くのISS与圧区を製造しているイタリアのタレス・アレニア製です。

☑︎ ISSへの補給ミッション完了後、衛星放出や与圧室内実験など、軌道上サービスを展開

☑︎ ISSからの離脱後は大気圏で燃え尽きるため、たくさんのゴミを載せて焼却処分可能

CygnusはNASAやNanoracks社とも協力し、軌道上サービスを充実化しています。衛生放出ではISSよりも高い高度、低い高度からの放出が可能だったり、その傍らで与圧モジュールの中では宇宙空間における火災発生時の燃え広がり型を研究するために火災実験を行なったりしています。こちらも多くの情報が出回っていますので、チェックしてみてください。(参考)

③ Dream Chaser

遡れば2004年より、長らく自社研究で行ってきた有翼帰還機。これをベースとして、NASAのISS向け民間補給サービス調達計画その2(2016〜契約開始)よりISS向け開発を開始、数年以内にISSへ初飛行予定の全く新しい機体です。有翼仕様ならではの特徴を兼ね備えます。

☑︎ ISSから地上へも物資帰還では、有翼機体により1.5G以下の物資に優しい環境を実現

☑︎ ISSへの物資補給だけでなく、軌道上実験ラボとしてのサービス化も見据えた設計

無人機かつ有翼機、そしてDragon2よりも大きな与圧区画を活用して、軌道上での実験プラットフォームとして提案が進められています。(参考: こちら)

④ HTV-X

最後に、日本のこうのとりをベースとして進化を遂げる、HTV-Xです。HTVの経験を総動員の上、他国の宇宙船よりも、一度の打ち上げによる能力と成果を最大化する日本ならではの設計です。

☑︎ 他宇宙船と比べて最大直径の与圧モジュールとハッチにより実験ラックが運べる大型設計、最大のISS船外カーゴ搭載能力。

☑︎ 最大1年半の技術実証フェーズ(ISSへの輸送ミッション完了後)により衛星放出に加え、大型構造物展開、自動ドッキング技術実証など、様々な大型マルチプラットフォームとして実験が可能。

日本としてはISSへの参画のためにISSの共通システム運⽤経費(CSOC)を分担するために、このHTV-Xを打ち上げ、得意の大型輸送を武器として貢献を行います。HTV-Xについては、JAXAが公開している素敵なウェブサイトからかっこいいイメージ図や開発試験の様子などが見られますので、要チェックです。(参考: こちら)

これらの宇宙船は外見だけでなく、中身もまったく異なる様相です。荷物の載せ方をとっても、それぞれ特徴があり、細かく見ていくと発見があるかもしれません。

各国各社それぞれのISS行き宇宙船内の荷物搭載の様子。(順番にHTV, Cygnus, ATV, Dragon)

— kaotarō🚀 (@ultraspace2022) April 27, 2020

与圧キャビン内にはそれぞれの方式でモジュールの形毎にいろいろな棚を用意してきている。

どこも基本はベルトで棚構造に縛り付けるスタイル。 pic.twitter.com/hp4dRXxYxq

このように、これからも多くの無人宇宙船の活躍が見込まれ、それぞれの特徴を活かしたISS運用への貢献が期待されます。

見た目も能力もことなるそれぞれの宇宙船が打ち上がるたびに、どんな特色をもって補給運用を行うかに注目しながら、それぞれの打ち上げをお楽しみください。

3. これからの有人宇宙物流の注目ポイント

ISSの運用はまだ続くようですが、将来に向けては新しい技術が期待されます。中でも安倍前首相がツイートされたように、これからは月周回ステーション・ゲートウェーへの物資補給が盛り上がることでしょう。日本も同じくその技術開発を目指しています。

自動ドッキング技術を例にとれば、時差・通信遅延の大きい月軌道に対しては、地上からのリアルタイム支援は難しいものになり、月周回軌道への輸送に必須の技術となります。このように、宇宙船に関する技術に限らず、ISSの中でも月面へ挑む多くの技術が実証され、人類が多天体種族へと進化するための準備がなされていくことでしょう。

日本も、いよいよ、月探査・宇宙開発に向けて新たな1ページを開きます。

— 安倍晋三 (@AbeShinzo) October 18, 2019

火星なども視野に入れ、月を周回する宇宙ステーションの整備、月面での有人探査などを目指す、米国の新たな挑戦に、強い絆で結ばれた同盟国として、参画する方針を本日、決定いたしました。 pic.twitter.com/XjmSGpuHtR

4. まとめ

このように、今回のノートでは、

・有人業界の物流、何を運ぶ?

・世界の無人物流輸送機と特色

・これからの有人宇宙物流の注目ポイント

について整理してみました!

これからもISSでは数々の実験が行われることでしょう。それを支えるインフラとしての宇宙船。今後ともその進化に期待していきましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?