地方公立高校の休校対策 VOL.5 生徒の家庭の動画受信環境調査について

大変ニーズが多かったテーマ。

今回は本校が「全校による授業動画配信」へ至る過程に行った「生徒のWiFi家庭環境調査」について共有したいと思います。

4月2日(木)

管理職の号令で「ICTによる休校対策」について準備スタート。(この段階では本県ではあまり危機感がなく、本市でも感染者ゼロの状態で、春休みあけから学校を再開する準備をしていました。)

休校時には、5年前から導入していたGoogleクラスルームを使用することが決定。(アカウントは全職員、全生徒に配布していましたが、今までは使いたい教員が使う、というスタンスでした)

つまり学校再開と休校対策の両面からの準備がスタートしました。

4月7日(火)

学校再開

そのような中で行ったのが、オンライン始業式。

詳細は以下の記事で。

4月9日(木)

4月11日(土)から4月26日(日)まで臨時休校に入ることを生徒に通知。

練ってきたプランを本格実施する時がきました!

ところが二日後には休校開始。プランを実行するための準備は、金曜日のわずか1日のみ!

とにかくこの危機的な状況を、いかにスムーズにシステム化していくかが鍵となりました。

そこで対策の一つとして行ったのが外部の有識者の活用。

市内で会社経営している、教育にもITにも強い友人をICTアドバイザーとして招聘することを管理職に提案し、予算づけをして4月9日から学校に招くことになりました。

4月10日(金)

校長名で生徒に、休校時にはGoogleクラスルームで学習の指示をだすことを通知。ここで慌てて行ったのが1度目の「生徒の家庭におけるWiFi環境等の調査」です。

(1度目、となっているのは不十分で再びアンケートをとることになったから。)

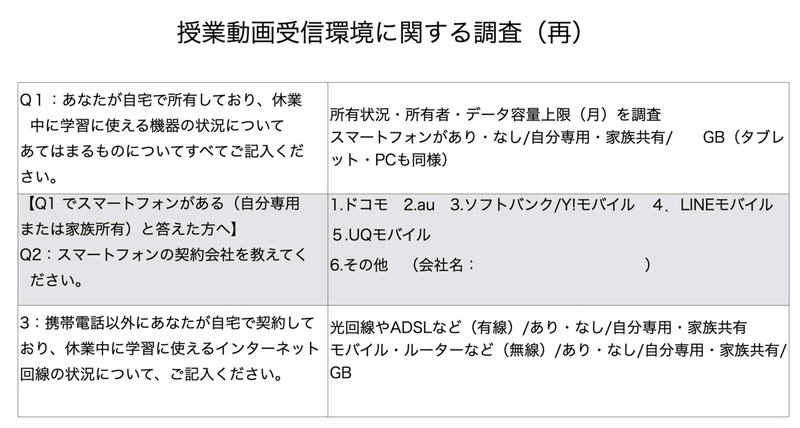

概要は以下の通り。(実物を要約)

アンケートは紙をクラスで配布し、その場で記入してもらいました。Googleフォームを使用しなかったのは、家庭のICT環境が整っていない生徒は、アナログな調査でないと拾えない可能性があったためです。

すぐに研修課(今回の休校ICT準備の最前線は、私が課長をしている研修課となっていた)でチェック。放課後には気になる生徒を呼んで聞き取り調査を行いました。

このアンケートからわかったこと

・家庭にWiFiがなくスマホの容量が少ない生徒が一定数いたこと。

・「WiFiがあるか?」という問が、光回線などを使ったWiFiか、モバイルルーターかわからなかったこと。

・自分のスマホ契約データ量や家庭のWiFiについて、よく把握していない生徒がかなりいること。

4月13日(月)

外部のICTアドバイザー合流。(当初は3日間の契約。最終的には4月28日まで延長)

アドバイザーは掛川市内で会社経営をされている戸田佑也さん

この戸田さんの参加により、一気にシステム化が進んでいきます。

翌週の月曜日から「家庭にWiFiがなくスマホの容量が少ない生徒」に担任に電話をしてもらいさらなる聞き取り調査を行いました。

しかし、そもそもOKにした生徒がきちんとわかって答えていない可能性がある。環境が整っている、と答えた生徒の中にも環境が整っていない生徒がいるのではないか?

という疑問が生まれ、再度調査することにしました。

そして大手スマホ会社の50GB 追加データは生徒にどう活用できるのか?という疑問も生まれました。

そのとき知ったのが高崎商科大学商学部 萩原 豪先生の投稿していた内容。萩原先生が自分の学生さんたちのために作った「オンライン授業受講のためのスマホデータチャージの手続き方法」。それまで面識はありませんでしたが、連絡をさせていただきこの資料を生徒に共有する許可をいただきました。

この資料は萩原先生がゼミの学生のための、各携帯会社に直接電話して収集したデータをまとめた個人作成のものです。粘り強い調査ととても丁寧な説明で本校の高校生にも是非共有したいと思いました。(後のこの資料がとても重要な要素となっていきます)

4月14日(火)

管理職から全保護者、全生徒に携帯電話への一斉メールを配信。

内容は、明日「授業動画受信調査」を行うことを通知。やる予定のアンケートの実物を添付。家族で家庭の受信環境を共有しておくようにお願いをしました。

4月15日(水)

2年生登校日(午前中)。3年生登校日(午後)

・WiFi再調査。親子で受信環境を話し合っている前提で調査スタート。今回も紙で調査。(理由は前回と同じ)

こちらから見て疑問がある生徒をピックアップ。

放課後に呼んで聞き取り調査。

概要は以下の通り

今回のアンケートは戸田さんに相談し全面的に作り替えたもの。そして聞き取りのポイントとその後の対応をフローチャートで戸田さんがまとめてくれました。

(学校資料のため一部抜粋。敢えて画像を荒くしています。ご質問は個人的に連絡ください)

アンケート結果を見ながら、このフローチャートに基づき三段階のチェックをしていくことに。

※結果としては、2・3年生で第三段階にいく生徒はいませんでした。

・学年集会で萩原先生の「オンライン授業受講のためのスマホデータチャージの手続き方法」を紹介。

疑問があると判断した生徒を呼んだ放課後の聞き取り調査で、この資料を提示しながら説明しました。WiFiがなくスマホの月額データ契約量が少ない生徒には必ず資料を見ながらデータチャージの手続きを行うこと、そして必ず資料だけでなくキャリアに問い合わせをして確認することを指示しました。

4月16日(木)

1年生登校日。前日と同じ作業を実施。上級生よりも放課後の聞き取り調査を丁寧に行いました。1年生も最終的には全員家庭で受信できることが判明。

本校では幸運なことに動画受信環境がない生徒がいなかったため、個別に対応すること必要がなくスムーズに実施に踏み切ることができました。

感想

・こちらが予想する以上に生徒は自分たちの家庭や自分のスマホのデータ量について知らないことがわかりました。スマホの使用できる月額契約データ量を64G、128Gと答える生徒が一定数いました。(自分のスマホの保存容量を答えていた)

・保護者に事前にアンケートをとることを一斉メールで伝えていましたが、保護者自身も自分の家庭の受信環境を把握していない方々が一定数いました。

・家庭で光回線などを使用したWiFiを使う以外にも、家族共有のモバイルルーターを使用している家庭が意外と多くいました。

・生徒のスマホの月額使用契約量は少ない生徒が多いことがわかりました。(一方で50G以上の生徒も一定数いました)

・スマホを自分の意思で持たない生徒や、家庭の方針で持たせない生徒が少数ではありますがいます。(ただし家庭でPCやタブレットを共有している場合が多いです)

結論

全校でオンライン授業を行う場合、保護者も生徒も家庭の受信環境がわからない家庭が一定数いることを前提にすること。(Googleフォームなどで行いたいが、スマホを持たない上級生や下級生などは使用できないことを前提に紙で行う方が確実に思えた)

そして疑問がある場合は、生徒に丁寧に聞き取り調査をすること。(最終的には本人に家庭のICT環境を聞きながら、こちらがくみとって判断することが多い)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?