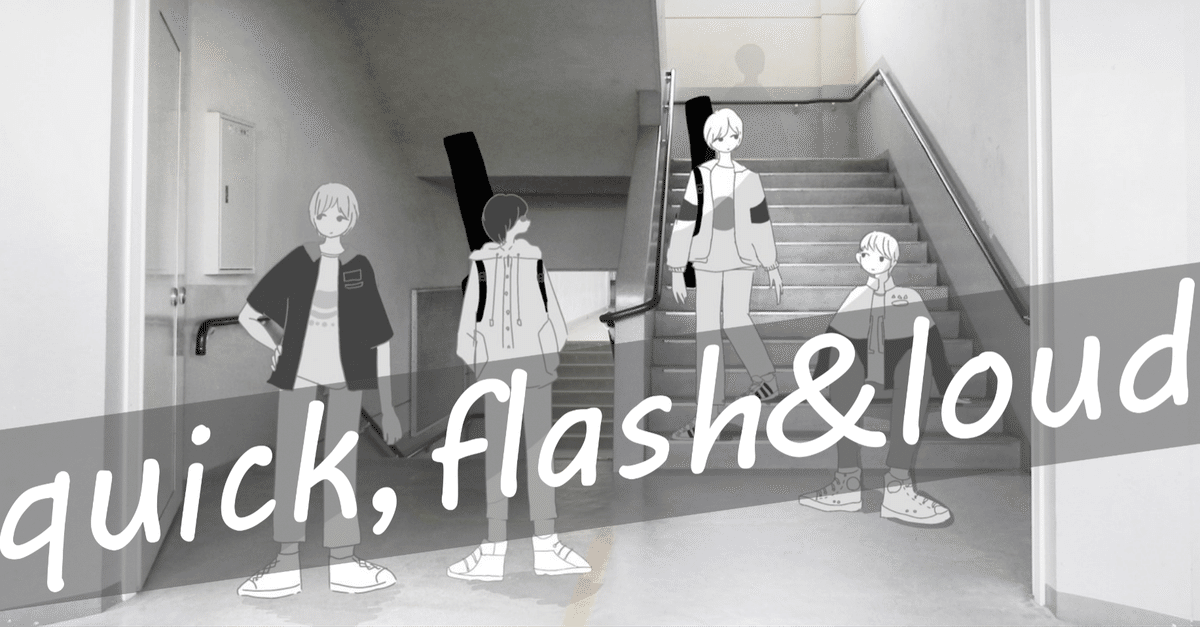

長編小説:クイック、フラッシュ&ラウド 第1章 十代の荒野_1

僕と橋本の出会いは高校二年の秋にまで遡る。それは、こんもりとした丸い雲がゆっくりと流れる晴れた日だった。

台風が来る度に夏の湿気を含んだ空気が吹き飛ばされていき、空気が透明度を増した。教室の窓から見える、みなとみらいのビル群が日に日にクリアなって行く中、初めて十五度を下回った日。

僕は二学期になって初めて紺色のセーターを着て登校した。防虫剤の匂いが抜けないセーターの着心地が悪いせいか、何もする気が起きない。憂鬱な日だったのをよく覚えている。

保健体育の授業をサボり、缶コーヒーを買って一人で狩り場へ向かった。授業をサボる場所の定番と言えば屋上だ。しかし、屋上は施錠されている。

その代わり僕らの学校には、視聴覚室がある五階廊下の出窓から正門の屋根の上に出る事ができた。

そこは教室一つ分位の広さがあり、昼寝をしたり煙草を吸ったりできる。その場所を生徒たちは狩り場と呼んでいた。

物騒な名前だが由来はよくわからない。もちろんここも南京錠で施錠されているが、複製された鍵が各部活で代々受け継がれており、バレー部も一本所有していた。

僕はその週の日曜日の練習試合でレギュラー落ちしていた。僕に変わって試合に出たのは一年後輩の小川だった。

それについて周囲は僕を励ましたり慰めたり発破をかけたりと気を遣ってくれたが、「別にどうでもいい」と僕は思っていた。

そもそも僕が僕自身に一番期待していなかったので、特にショックでは無かったのだった。「こんなもんだろ」と思っていた。人の運動能力なんてほとんど遺伝で決まる。それを僕が体感したのは幼稚園の頃だった。

ジャングルジムをすいすいと登る同年代の友達を見て僕も真似てみようと思った。友達が猿の様に登る様を見て、自分もできると思っていた。

まず両手を出して二段目を掴み、今度は両足を一段目に乗せた。そこまでは良かった。そしてそれからどうするかが分からなくなってしまったのだ。

いま思えば片方の手で一段上を掴んでから、その対角の足を同じ様に移動させ、その繰り返しで登って行けばいいだけだ。しかしその時幼い僕は考えた。

友達はどうしていただろうか?

右手を離して両足でジャンプした?

いや、先に足を移動させてから両手で同時に一段上を掴んだ?

右の手足、左の手足を交互に動かしてた?

イメージの中では猿の様に駆け上がる自分だが、体をどう動かせばそれが出来るかを思いつかなかったのだ。

友達が頭上から僕を怖がりだと囃し立てた。僕は断じて怖がりでは無かった。ただ登り方が分からなかったのだ。

それはきっと教わるものでは無い。遺伝だ。生まれ持ったものである。

勿論暫くして僕も登れるようになった。成長期に入り、なんとなく人並みには運動全般がこなせる様にもなった。しかし才能によるスタートの遅れはその後どんなスポーツをする時にもついて回った。

どうすればボールを遠くに投げられるのか

どうすれば高くジャンプできるのか

どうすれば早く走ることかできるのか

それがよく分かっていない。子供の頃は分からない事すら分かっていなかった。しかしいずれ気づくのだった。そうか、できる奴は最初から何となくわかっているのか。これはどうやら努力でどうにかなるもんでも無さそうだ、と。

僕はセーターが汚れるのも構わず地面に寝転んだ。ひび割れたコンクリートから所々生える名も知らぬ雑草が視界の隅で揺れる。

優しくそよぐ秋風に乗って、校庭の方から女子達の嬌声が微かに聞こえた。雲間から差し込む午後の日差しが鬱陶しく目を閉じた。

僕はその日、今後の自分の人生について考えた。何を頼りにして、このつまらない人生を生き抜くべきなのか。

運動、これはまず無い。

勉強、これも無いだろう。

顔、これもあり得ない。

金、もどうやら無さそうだ、

アドバンテージが無くたって、それを補う努力をすればいい。そうすればそこそこの人生を送れるかも知れない。と言われれば御尤もだ。しかしこちらはその努力もしたくないし、そこそこの人生なら結局つまらない。

僕は先日の新人戦の試合で見た驚くべき光景を思い出していた。僕の代わりに出た一年の小川の活躍もあり、何を間違えたか二回戦も勝ち進んだ。

弱小公立校にしてはそれだけで快挙と言えた。そして次の試合で強豪高に大差でストレート負けした。そりゃそうだろう。身長も才能も努力の量も予算規模も違うのだから。

驚きはそれでは無かった。驚いたのは試合後キャプテンの桜井が涙した事だ。人目も憚らず号泣した。

それに釣られて殆んどみんな泣いた。僕の代わりに出た小川も泣いた。マネージャーの原田まで泣いた。

言っては悪いが全国大会の決勝戦では無い。地区予選の三回戦である。別に負けたら拷問にかけられるとか、百万円払わされる訳でもないのだ。

どこに泣く必要があるのだろうか。僕はその異様とも言える光景を見ながら、居心地悪く立ち尽くすしか無かった。

羨ましい、と思う。本当にそこまで感情を揺さぶられているのなら素晴らしい事だ。ただし本当ならば。僕は違うと思う。

彼らは意図的に感情が振れる様に巧妙に自らをコントロールしている節がある。そうして手っ取り早く快感を得ようとしているのではないか。

嬉し涙も悔し涙も、流した後はスッキリ爽快。得られる快感は一緒だ。

しかしそれはズルいじゃないかと僕は思うのだ。そんなに簡単に心地よい涙を流して気持ち良くなっていいのか。そうやって暇を潰して残りの人生を過ごすのか。

甲子園のマウンドに立てばさぞ楽しいだろう。正月の国立競技場とか。負けた瞬間に自分の全てをかけた努力が灰燼に帰す。

背筋が凍る様な恐怖と血が沸き立つ様な歓喜。それらを背中合わせに感じながら、ボールを追う。そこまで行けば勝っても負けてもさぞかし快感を得られる事だろう。

しかし幾ら頑張ってもそんな場所には到達できない。そんなのは才能と、努力できる強い心を持ち合わせた一握りの選ばれた人間だ。

それは僕ではない。ならつまらない。みんなだってそれが分かっている。分かっているが気付かないフリをして地区大会の三回戦で号泣したり、はたまた髪を茶色くしたり、他校の通学カバンを手に入れたり、図太い靴下を履いたり、ポケベルやPHSを欲しがったりする。

要するに「選ばれなかった僕ら」は、残りの人生とにかくする事がないので暇つぶしがしたいのだ。

僕は起き上がり、リュックからCDウォークマンと、煙草を取り出して火をつけた。空を見上げて煙を吐きす。

それからRCサクセションのプリーズをウォークマンにセットした。曲を二曲目迄飛ばす。チャボのギターストロークが流れ出し、しばし僕はくわえ煙草のまま目を閉じてトランジスタラジオに聴き入る。

清志郎の目はいつも笑っていない。欺瞞に満ちた人間の、安い感動を射抜く様な凄みがある。だから好きだった。

彼女教科書/広げてる時

ホットなナンバー/空に溶けてった

これほど僕を憂鬱にさせる原因が本当はよく分かっていた。こうしてうだうだ考えている自分がこの上無く不快なのだ。

思春期に入ってから続く「自分を意識している自分」と言う存在。それが消え去る瞬間は無いのだろうか。

そんな安い自我など一瞬で吹き飛んでしまう位の快感、喜び、或いは悲しみでもいい。

振り切れる位の感情の昂りを感じられれば、矮小な「十代の憂鬱」など感じている暇は無い筈だった。あぁ本当の瞬間を感じたい。ただし努力はしたくない…。

不意に肩を叩かれて振り向くと、いつのまにか同じクラスの橋本がいたので死ぬ程驚いた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?