DEX(分散型取引所)

おはようございます。😊

今日はDEX、分散型取引所のことを改めて説明していきたいと思います。

DeFiって何じゃらホイという方対象です。これってDeFiが盛り上がるきっかけになった大発明だと僕は思ってるんですが、違ってますでしょうか?>識者の方々

それでは早速いってみましょう!

これまでの取引所

まず、新しい時代の取引所のことを知る前に現在の取引所のことを知っておきましょう。

といって改めて説明できるほど僕に知識はないのですが、通貨の両替をしてくれるところですね。銀行や金券ショップでドルとかユーロとか主要な通貨への両替をしてくれます。

通常、取引所の交換手数料はドル円で片道2%~3%程度。手数料と言ってもいわゆるスプレッドですね、売りと買いの価格差が取引所の利益になります。

みずほ銀行の例↓

チケットショップの例↓(銀行よりお得だ! ドヤ!って言ってます)

高く思えますか? 安く思えますか? これには各国それぞれの銀行の人件費、機器費システム費、現金の管理費、そして国際為替ネットワークの利用料などが含まれていて、どこの国の取引所に行ってもこれ以上安いところはないと思います。

暗号資産の世界では、そもそも暗号資産自体がデータなのでインターネットと暗号化技術を使って世界中どこへでも安全で安価なデータの送受信が可能となる基盤があることに加えて、スマートコントラクトという技術で、暗号資産をプログラムに乗せて手続きを自動化することが簡単になったことから、人件費や機器費などの経費を大幅にカットできた結果、手数料を0.2%~0.3%程度と1/10以下と格安にすることができました。

長い文章になってしまいましたが、ひとことでまとめなおすと、暗号資産はデータだからプログラム化や送金が簡単で、機器費も人件費もいらないので手数料がめちゃ安くできますよということなんです。

しかも、資金を集める方法が、みんなから広くちょっとずつ集めて大きな資金にする元気玉みたいなシステムなので、銀行などの大きな資本力が必要ないしくみなんです。だから「De-Centralized」(分散型)というんですね。

DEX(AMM)の登場!

ではそのしくみを具体的に説明していきましょう。ここでは、DeFi特有のAMM(自動マーケットメイカー)というしくみを説明します。

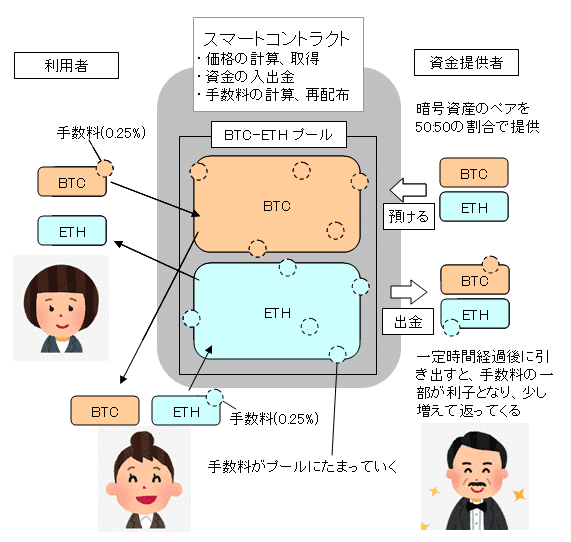

AMMは、暗号資産を交換する取引所の機能を、ネットワーク上のスマートコントラクトで実現するサービスです。

資金提供者は、スマートコントラクトで管理された資金プールに50:50の割合で資金を提供します。これを「流動性の提供」といいます、めちゃくちゃ大事な用語なのでこれだけは知っておいてください。

DeFi特有の用語なので、金融に精通している人でも知らないから、誰もがイチからのスタートです。大筋でいいので、できる限り意味も把握しておいてください。

大丈夫です、これからわかるように説明します。

流動性提供とは?

流動性というのは、いつでも思いついたときに両替できるための、公共の場にある資金のことを言います。

その資金を提供する人が、銀行や大きな資本力をもつ企業ではなく、小さな個人投資家の集まりです。

流動性が大きいほど、たくさんのお金を価格の影響を受けずに両替できる能力があるといえます。

流動性が小さいと、プールの資金が価格の影響を受けやすくなってしまいます。もしくは資金不足で両替をすることができません。

・資金(流動性)提供者=暗号資産のペアを50:50でプールに提供する

・両替サービス利用者=手数料を支払って暗号資産を両替する

早い話がこれだけです。いつでも両替ができるように暗号資産のプールが必要なんですが、その暗号資産の提供を銀行のような大資本が中心的にではなく、一般ユーザーから広く集めよう(分散化)ということなのです。

価格決定のしくみ

で、両替自体は次のようなルールを作ることで、機械的に自動で計算して価格設定もできるようになっています。

・ルール1:トークンAの価値=トークンBの価値

・ルール2:トークンAの数量×トークンBの数量=一定

ちょっと一例として具体的な数字を出してみます。僕は数字が得意なので数字がある方が理解が進むと思うのですが、数字苦手な方は絵だけでも見て行って雰囲気をつかんでいただけたらと思います。これをさきほどのルールにあてはめると次のとおりです。

・トークンAの価値=トークンBの価値=$36,000

・トークンAの数量×トークンBの数量=一定(324)

(両替前9 * 36、両替後6 * 54、どちらも一定の324)

大雑把にいうと、多くの人に買われるトークンは人気があります、人気があるトークンは価値が上がるようにしたくて、このたった2つのルールでそれをうまく成立させているのです。

実際には外部の価格との調整も行う(と思う)ので少し複雑ですが、その調整も含めて全てスマートコントラクトのプログラムが自分で計算し、外部から情報を取得し、考え、判断しています。

通常の両替所は板取引が主流だと思いますが、AMMは板がたっていなくても適正かつ明快な価格ですぐに両替できるのがメリットです。DeFi流行のきっかけになった、大きな発明といえるでしょう。

ここでひとつ注意することがあります。このようなしくみなので、暗号資産の人気の偏りによっては、この暗号資産ペアのプール内がいびつになりすぎて損失が発生してしまう場合や、一度にたくさんの資金を交換しすぎるとトークン単価への影響(プライスインパクト:交換前の単価と交換後の単価の差)が大きくなって不利な取引になることがあります。

インパーマネントロス(ペアのトークン単価の比率がスタート時に比べて大きく変わってしまった場合の損失)長っ!

下の図は、トークンBの単価が、トークンAに比べてどの程度変化したら、提供した資産がどのような損失を受けるのかをグラフに表したものです。青線が流動性提供した場合で、赤線が流動性提供せずにただ保有していた場合です。流動性を提供した場合の方が、価格の動きが大きくなるにつれて損失をだしているのがわかります。

この損失を「インパーマネントロス」(変動損失)といいます。これもDeFiの(AMMの)世界に特有なことで、ここで暮らしていくためにはとても重要なので知っておきましょう。

ひとことでいうと、このルールで流動性を提供すると、良くて利益ゼロ、少しでも価格差がひらけば必ず損をするということです。

もちろん、その損するリスクを補って余りある両替手数料の収入がありますので、必要以上に恐れない方が良いです。

これはほんとうに、DeFiの世界で生きていく上での基本なので、この概要だけでも正しく理解できて、正しくリスク管理ができるのと、理解しないまま通りすぎるのとでは、今後の収益に雲泥の差がでます。

計算はできなくても、YeildWatchなどさまざまなツールがあるので大丈夫です。大筋だけは必ずおさえておきましょう。

だから、資金提供者が預けた資金については元本保証ではなく、トークンの値動きによって減る可能性が大いにあることを理解しておかないといけません。

極端なことを言えば、トークンBの価値がゼロになれば、提供した資産全体がゼロになってしまいます。

まとめ

DEX(AMM)の説明は以上です。ちょっと最後の方は数字が多かったので、苦手な方はどうだったでしょうか、読み飛ばしても問題ありませんので心配しないでください。

まとめると、自動で両替できる機能をスマートコントラクトが実現しているため、DEXは次のような特徴があるということでした。

・資金提供者は、資金を提供すると両替手数料が得られる

・利用者は格安の手数料で両替ができる

・預けた資金は元本保証ではない

ということで今日の内容は以上です。今後のDeFi生活で何かのお役にたてたらうれしいです。

それではまた、DeFi~(@^^)/~~~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?