株式を買うことはほんとうにその会社への投資になっているのだろうか?

おはようございます。🐤

いまクイズツイートにはまっています。あまりに楽しいので #クリプトクイズ としてシリーズ化していこうかな。先日はこんなクイズツイートをしました。

あなたが証券会社で「ある会社(A社とします)」の株式を10万円分買う時、あなたの支払った10万円はどこへいく?

— ヒヨコロ(HiyoJP)⚡️ (@hiyo2025) November 13, 2022

正答率は57.5%。だいたい7割の正答率が良いバランスじゃないかなと思っていて、そんな問題を出そうと心がけています、これはまあまあ良い問題だったんじゃないでしょうか。

長年の疑問

この問題に対していくつか質問をいただきました。その質問は、長年抱いていた僕の疑問と同じでした。

株式を売ったら、その株のもとの持ち主に渡るだけ

会社には一円も渡らないのでは?

それがなぜ投資と言えるの?

この疑問には前提があります。会社が株式を発行するとき、それを買った投資家は確かに「会社に投資している」と言えますよね。「投資」のイメージはこうです。

しかし、僕たち一般の個人投資家は証券会社で株式を買うと思います。僕も株式投資をしていて、「会社に投資している」という気になっていましたが、売買をするうちにふと気づきました。

「僕が株式を売ったら、僕の収入になる」

「あれ? ということはもしかして、僕が株を買う時も、会社には一円も支払われずに、前の持ち主の収入になってただけじゃないの?」

「僕は、会社のためと思っていたけど、知らないおっさんを儲けさせていただけだったの?(ガビーン😨)」

証券会社で「すでに流通している株式」を買うことは無意味なのでしょうか?

この長年の疑問が、最近解決しました。というわけで、ちょっと話は長くなりますが、株式会社のしくみから説明して、証券会社で株を買う一般の個人投資家がどう会社への投資に貢献をしているのかを説明していきます。

会社と資金調達

まず、何か事業を始めるときたいていの場合は会社を作った方が税金面でお得になります。例えば僕が「ひよこ株式会社」を作ったとします。事業内容はそうですね…かわいいひよこのぬいぐるみを作って売ることとしましょう。

この事業には、ひよこ工場の土地や建物、製造に必要な機械が初期投資としてかかります。仮にすべてリースでいくとしても、数か月分の運転資金は欲しいところです。

お金の調達方法はだいたい次のとおりだと思います。

働いてコツコツ貯める

人か銀行から借りる

しかし、「働いてコツコツ貯める」のは時間がかかるし、その間にせっかくの事業のアイデアも腐ってしまいます。やはりすぐに事業を始めたいですよね。

そこで「人や銀行から借りる」という選択肢があります。これだとすぐに始めることができますが、「借りたら返さないといけない」「金利を支払わないといけない」というのがなかなか責任重大です。そのため、堅実な事業しかできなくなります。

投資家の役割

「これまで誰もやってこなかったから、うまくいくかどうかわからないけど、とても面白そうな事業があるんだ」

と、若者が目をキラキラさせて語る時。

その時に現れるのがお金持ちの投資家です。お金持ちはお金が余っているので、面白い投資先を常に探しています。といっても、ただお金をあげたいおじさんではなくて目的はもちろん利益なのです。しかし、堅実な投資だけではあまり爆発的な利益は得られないし、何より面白みがありません。

そんなお金持ちの投資家に「面白そうだな」「可能性がありそうだな」と思ってもらえると、実績も何もなくてもお金を出してくれる投資家が、この世のどこかにはいるということです。

そんなときに便利なしくみがすでにあります。「株式会社」という会社のしくみです。

株式会社は投資家と起業家の運命共同体

すごく簡単に株式会社のしくみを説明します。

まず、お金のない若者(起業家)は「株券」という紙きれを発行します。

例えば100万円の資金が必要な時、1万円の株券を100枚発行します。そして何人かの投資家にそれらをすべて買ってもらいます。これで、起業家はただの紙きれを作るだけで100万円を調達できました。

これはほんとうにただの紙きれで、投資してくれた証です。もちろん起業家は、最初に投資してくれたお礼として、もしくは約束として、会社の利益の何パーセントかを株券の持ち主(株主)に「配当」として渡します。

そして、もし事業がうまくいかなかった場合、起業家は投資家にお金を返さなくてもいいというのがポイントです。

例えば自分の資金で自分で事業を始めるとき、うまくいくと全て自分の利益になりますが、失敗したら資金がなくなりますよね。

「株式会社」は、投資家と起業家が一体となって、1つの事業で「お金を出す」役割と「事業を運営する」役割の分担をしているということです。利益を得た時も、失敗した時も運命共同体となるのです。

お金が返ってこないリスクがある代わりに、うまくいったら収入がずっと入り続けるというメリットが投資家にはあります。

一方、起業家は「返さなくてもいいお金」をすぐに手に入れられる代わりに、利益の一部を株主に支払い続けないといけないし、事業のやり方に口を出されたりします。

まとめると、株式会社は資金を提供する「株主」と事業を運営する「会社」が一体となって社会に貢献し、利益をあげる組織だということです。

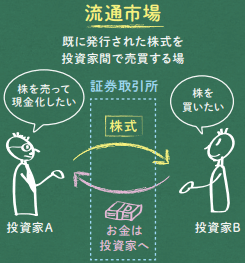

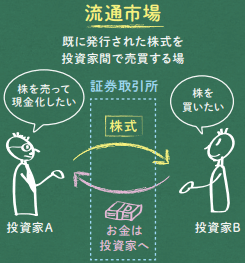

ここまでの説明をまとめたのが上の図です。ここまではわかりやすいのではないでしょうか。

流通市場の必要性

さて、さきほどの例では起業家は100万円を投資家から集めました。話を簡単にするために、1株1万円で100枚発行し、一人の投資家がそのすべてを買ったとします。1年目の配当は1株あたり500円だったとします。

つまり、この株券を1枚もっていたら、投資額に対して年間5%、あるいは企業が成長したらそれ以上の配当が得られるということです。

こんな株券があったら魅力的だと思いませんか? もし継続して利益を得られそうな事業であれば、銀行に預ける利子と比べてだんぜんお得です。だから、他の投資家もこの株券を欲しがります。

そんな時に、株券は「売れる」というのがポイントです。そして、買った人に配当を得られる権利が移ります。面白いしくみですね。

この「売れる」ということが、最初の投資家にとっても、資金を投資するハードルを下げることになります。何か資金が必要になった時には、この先の配当収入の権利を放棄するかわりに、即金で投資額を回収することができます。

このような流通市場がないと、投資家は長年かけないと投資額が回収できないことになり、よっぽどお金を持て余している人以外は投資できなくなりますし、起業家の側としても、資金が集まりにくくなるでしょう。

つまり、流通市場があることで、投資家は大金を投資しやすくなり、起業家は資金を集めやすくなるということです。

この時、上の図の投資家Aは、直接会社に投資をしましたが、その事実を投資家Bに引き継いだというイメージになります。投資家Bは今後「株主」として会社からの配当を得、運営方針に口を出すことができるようになります。

会社から直接買っていなくても、現在株券を持っている人が株主であり、会社にとっては株主がAであってもBであっても同じことで、自分の会社を応援してくれる人という位置づけになるのです。

株価の意味

「なるほど"株主"="会社へ投資してる人"ということになるんだな。なんとなくそれはわかった。でも図の右側「流通市場」で株価が高くなっても会社は一円も得をしないじゃないか?」

「ユーザーが株価を高くしたいというのはわかる、自分が売る時に利益がでるからな」

「しかし、上の図だと、流通市場で株価が上がっても、会社は何も得しないじゃないか。仮に1円になったとしても会社は一切ダメージを受けないだろう?」

「それなのに、なぜ世の中の会社は、配当したり、株主優待をばらまいたり、そこまでしてなぜ株価を上げようとしているんだ?」

この問いもまた難しくて、これまで説明してきたことだけでは答えることができませんので、ちょっと「会社の側としても株価を高く保ちたい」理由を説明していきます。

株の価格は、流通市場の需要と供給で決まります。買いたい人が多ければ株の価格は上がって、売りたい人が多ければ価格は下がります。

投資額に対する「配当」の額が高いと、株は買われます。

また、株の価格が値上がりすると投資家は利益が得られるので、配当がなくても業績好調で値上がりが見込めたら、それを期待して買う人もいます。

でも、流通市場でいくら売買されて、株の価格が上がったとして、会社にはまったく利益にならないじゃないか。利益を得るのはより早く株を買っていた投資家だけじゃないか!

「新規の参加者の金で既存の参加者が儲かるしくみ」

これは、ポンジスキームのような構造じゃねーのか!?

と思いませんか? 僕は思いました。

しかし、株価が高くなることは会社にとっても利益になるのです。

会社を買収されにくくなる

⇒会社は株主の意見をきかないといけないですよね、つまり、半数以上の株を持っていたら、多数決で必ず勝てるので、株主はその会社を自分の好きなように動かせるのです。これは、株価が高くなるほど「会社の買収が難しくなる」ことを意味します。

Twitter社がイーロンさんに狙われた理由は、他のSNS企業と比べて株が割安だったからです。

あと、ずっと昔にホリエモンさんがニッポン放送の株を買い占めてその傘下のフジテレビを買おうとしたのも、割安な株を狙ったということです。

割安な株は買収されやすくなるので、企業は価値を高めて株の価格をあげ、事業運営を安定させようとするのです。

追加で資金調達しやすくなる

⇒1株あたりの価格が高いほど、株を追加発行した時に得られる金額も大きくなり、資金調達が簡単にできるようになります。

また、ポンジ構造との違いは「新規の参加者がいなくても事業の継続ができる」ことです。ただし、株主と企業がともに健全である必要があります。事業の内容がポンジ構造ということはあり得るかもしれません。(;^_^A

まとめ

ということで、証券会社から株を買った人も、最初に投資した投資家と同じく、その意思を引き継いでしっかり会社には貢献していることになるんですよというお話でした。

また、株の価格が高くなることは、投資家だけでなく、会社の側にもメリットがあります。それは「会社が買収されにくくなる」ことと、「追加で資金調達しやすくなる」ことです。

どうでしょうか、つい最近まで理解ができていなかった僕ならではの説明になったので、ちょっとは理解の助けになったのではないでしょうか。

僕の理解に基づくものなので、正確さは欠けるかもしれませんが、みなさんの今後の理解の助けになればうれしいです。

それではまた、DeFi~(@^^)/~~~

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?