色相の違いを決めるもの~色彩研究3 in LIVE A FOCUS@ひ録:わらの手

色相にはいろいろな色があります。

赤、緑、青、シアン、マゼンタ、イエロー等々。

色相とは色合いの事です。

この色相の違いを生んでいるのは何でしょうか?

赤い色の分光透過率曲線です。(作図が下手なのはご容赦を(笑)。

赤色は、長波長の透過率が高いと分かります。

逆に言えば、中波長、短波長は吸収されています。

緑色の分光透過率曲線です。

緑色は、中波長の透過率が高くなっています。

長波長と短波長は吸収されています。

青い色の分光透過率曲線です。

青色は短波長の透過率が高く、

長波長と中波長は吸収されています。

この三色はRGB(カラーモデル)と呼ばれているものです。

三原色の頭文字Red、Green、Blueを取ったものです。

この三色を混ぜていくとどんどん

白に近づくため、加法混色と呼ばれます。

逆に混ぜていくとどんどん黒に近づくのが

シアン(Cyan)、マゼンタ(Magenta)、イエロー(Yellow)で、

減法混色と呼ばれます。

シアンの分光透過率曲線です。

シアンは青色に似ています。

短波長の透過率が高く、

長波長と中波長は吸収されています。

違うのは短波長の透過率です。

これについては「明度」のところで説明します。

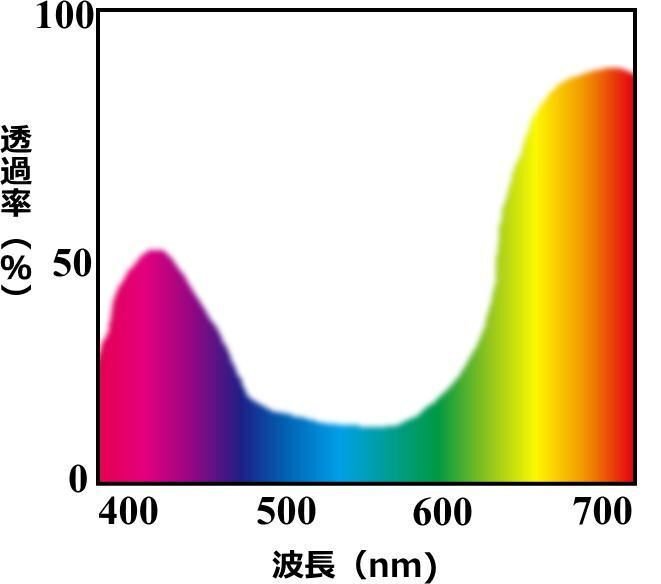

マゼンタの分光透過率曲線です。

長波長、短波長の透過率が高く、

中波長は吸収されています。

イエローの分光透過率曲線です。

長波長、中波長の透過率が高く、

短波長は吸収されています。

以上の事から、

色相の違いを生むのは透過している波長域の違いだと言えます。

以上「色相の違いを決めるもの」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?