『再建元年 よみがえれ首里城 in タイムスホール』へ行って思ったこと

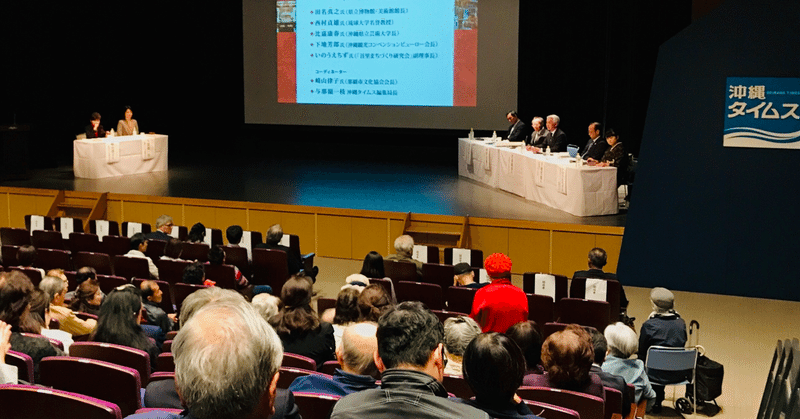

私も所属している首里まちづくり研究会の副理事長・いのうえちずさんもパネルディスカッションに登壇した、昨夜のタイムスホールでの『シンポジウム 再建元年 よみがえれ首里城』、観に行ったんですがかなり建設的で熱い内容でした。

ちずさんからは、首里地域目線で、救急車両が通れないくらいの深刻な渋滞を引き起こしていた首里杜館駐車場に起因するオーバーツーリズムの話も出ました。

ミラノ、フィレンツェなどでは文化財地域には車両の乗り入れ禁止だったり、奈良公園も駐車場が離れたところにありシャトルバスで地域に乗り入れる仕組みだったりする。首里城周辺地域も再建の方向性としてはぜひそこも考慮してほしいこと(元来古くからのスージグヮーがそのまま残っているような車が向かない地域であるし)、これまでの直行直帰から徒歩回遊型の仕組みへ(皮肉なことに、火災後、まちを歩き回る観光客が増加。特に金城町石畳周辺)、そして基本方針は固めていただきたいが運用の仕方はじっくり話し合うべき、とのことでした。

個人的に、首里城火災後いちばん興味あるトピックは首里城地下の第32軍司令部壕のことなのだけど、今回のシンポで言及してる方がかなり多くてよかった。

イスラエルからのユダヤ人のお客さんを案内したというちずさんの話も印象的でした。その方は人生が翻弄された第二次世界大戦にとても興味を持ち沖縄戦もよく調べられ「コニカルヒル(西原の運玉森あたりかな)の戦跡に行きたい」など、掘り下げた要望がある方で、「海軍壕が立派に整備されているのになぜ32軍司令部壕はされてないのか」と質問されて答えに窮した、という。全部でなくていいから、一部でも整備すれば一目でここに日本軍の司令部があったから米軍はここを目指したということもわかる、と。本当にその通りだと思います。

そして今回、下地芳郎先生の観光の話にアンテナ立ちまくりでした。

「観光」というのは「国の光を見る/見せる」という意味合いがあるという話。異なる場所に行き、「国の光を見る」ことで知恵が高まり、自国の国づくりにも貢献するという意味合いがある。つまり、観光の基本は文化であり国づくりである、ということ。これは個人的にスマッシュヒットだった!

下地先生はこう続けます。沖縄の歴史、こういうこと(首里城関連のことかな)を学ぶ機会はほとんどなかったはず、これからの世代の皆さんに首里城の現状を知ってもらい観光の奥にある「学ぶ」を重視すべき、と。

さらに、観光客や県民自身の取り組みや参加がどう発展し進められていくのかというのが重要、なぜなら観光は一部の人ばかりではなく「国づくり」でもあるから、と。

私自身、最近ドイツから帰ってきた先輩ミュージシャンの中村亮さんに首里のまちづくりの話をしてるときに指摘されて気づいたんだけど、自分たちのまちづくりの話なのに観光客の人に来てもらって楽しんでもらうには、とかそういう話を最初からしまうんですよね。この地域が潤うためには、とか活性化、的なことですが。

でもその日家に帰って考えてみて、文化って観光客がたくさん来ることでは別に醸成されないよなと気づく。むしろ、観光産業にリソース割くだけ文化を深めるのは手薄になっていくんじゃないかなってぐらい。

そこで思い出すんだけど、首里城公園のスタッフさんは「うぇんしぇーびり」とか言わないじゃないですか。「めんそーれ」とか声かけられた記憶はある。でも王朝時代の世界観で行くんだったらめんそーれなんて言わないのでは。言うとしたら、せめてうぇんしぇーびりか、それより丁寧に言うのでは。沖縄っぽいよく認識されてる言葉だからわかりやすく「めんそーれ」でいいじゃん、ってことなのかもしれないけど、それって観光客におもねりすぎて逆に自分たちの文化を軽んじてることにならないのかな?と思う。

もっと自分たちのいるそれぞれの地域の歴史を学んで、「そうだったのか」と気づいて誇りを持つようになって、それでやっと外の人たちにも説明し得るのではと思う。

そのほうが、その地域=国の光はより輝くと思うし、別の場所から来た方にとっても知恵を得うる密度の高い場所になると思う。

自分たちの文化をほんとうに敬意を払って大切に思わなければ、客観的に価値を見いだせる外の人に都合よく利用されただ消費されるのかもしれない、とも思った。

観光客が自分の街にどれだけ来るかは、自分の街の本質的な価値に何ら関係がないと思います。別に1000万人超えなくてもいいと思う。そういうオーバーツーリズムが地元の生活に支障をきたしてる状況のほうが狂ってるし、そんなふうに大事なものを脇においてもなによりもまず経済活動に邁進しなければならないような、あまりにも極端な資本主義的思考や、稼がなければ生きていけないという強迫観念にも似た社会生活の仕組み自体が文化の深化を阻み幸福度を下げているような気がする。今や日本は庶民にとっては本当に住みづらい厳しすぎるシステムの国になってしまっていて、この状態で自分たちの中に感じる自分たちの街の本質的な価値を感じる作業ってもはや修行みたいだなと思ってしまう。

地元文化への愛着って、観光客数が多いとか経済効果がどれだけとか、そういうことよりもっと根本のところで生まれるのが自然だと思うのです。この街に生まれて育った人たちやそのまた子どもたちとかが、「自分をかわいがってくれたまわりの大人たちは、自分の地域のことをよく知り誇りをもってる」と感じ、その姿を良いなと思うようなこと。「(旗頭でも獅子舞でも舞踊でも、ほかのいろいろな習慣でもとにかく)小さい頃からみんなで温めて守ってきたよ、この街はいい街だ」と大人が素直に言うような、その姿を見て自分にも誇りが生まれるような。シチズン・プライド的な。 https://www.worksight.jp/issues/831.html

私個人は、首里も沖縄もそう在れればいいのにと思ったりするんだけど、でもそう在るには、私たちは自分一人一人が「自分が」大切にしているものがなにか分かる必要がある。

そしてそうでないと魅力ある街にはならないし、本当の意味での素晴らしい「観光地」にもなれないんだろうなと思う。

沖縄にとっていちばん大事だと思うものは何だろう?「命どぅ宝」いのちかな?だとしたら、沖縄県の多くの人たちがたとえば首里城のような場所で何か自分たちを表現したいときには何にも増して命どぅ宝の精神がこめられていることこそがそこで意味を持つし、「チャンプルー文化に代表されるしなやかさ」ならそれが前面に感じられるのが自然だと思う。

私が首里というまちについて考えながら最近気づく自分にとって「大切なもの」「愛情を感じて思いを馳せるもの」は、実は父が守ろうとしていた消えゆく首里言葉や戦争で破壊される前の街や生活の記憶だったりする。それは小さい頃はあまり感じないことだったけど、金武良章先生の『御冠船夜話』などを読んでいると、私が生まれ育って暮らすこの街には100年足らず前にはそんな粋な先人たちがいたのか、文化や景色が息づいていたのか、と思う。そして父はその風景が残る最後の時期に幼少期を過ごしたし、そんな粋な、金武先生のような先輩たちを見て誇りに思っていたんだなと思う。素朴に、素敵だな、いいなぁ、と思う。家族愛のような、愛着の混じった憧憬のようなものでしかないけど、だから私にとってはその頃から変わらない素敵な何かを今の首里にも見つけたいし、もし今も息づくそんな何かがあるなら守りたいと思う。

私はこうだけど、一人一人みんなそれぞれの個人的な思いがあって、その中で共通するものは束となって、その集積で太くなって、町や街のカラーができていくものなのかなと思う。

私のひいひいおじいちゃんが首里区長をやっていたまさにその時期に首里区に首里城が払い下げられ、のちに持て余した首里区が区議会で取り壊しを決議したことを田名真之先生の基調講演のスライドの年表で知った。

首里城公園は首里当蔵町に位置してるし、敷地が接していたりすぐそばにある当蔵町、金城町、赤田町あたりの町を中心に首里地区の自治会や首里城ファンの有志でイベント化して外郭の草刈りやメンテを毎月やろうよ、なんて話になったら、自分たちも首里城の運営に参加できている感覚が持てて整備もできていいのではないかな・・・とか、

いや、それにしてもあれだけの規模を維持するのは王国ではなくなった首里の規模だけでは財政的に大変なことだったから取り壊しが決定したんだろうな。年間維持費ちゃんと知らないからなんともな(またお金)・・・とか、

つらつら考えていたけど

結局思うのは、首里にしても、那覇市にしても、沖縄県にしても、自分はある街の主体的な住民であるという意識を多くの住民が持っていないと、国などの『誰かに任せる』運用に落ち着いてしまうんだろうなということ。金銭的にというより、そもそも意識の面で。

田名先生のお話の中では、南殿も北殿も木造で作るべきだ、南殿を畳敷きにしたらお茶会ができる、とか、美福門や赤田御門を開けると現在の時間の半分のルートで済み、(復元が待たれる)御茶屋御殿へのアクセスも容易、というくだりもあり、そうなったら素敵だなと思った。

客席の、サーダカなところがあるというガイド業を復活された70代の女性から首里城の御嶽についての言及があった。

首里城は10か所の御嶽があり、聖地・祈りの場であって、ただのCastle、Palaceではない。首里城よりも先に御嶽を復元してほしい。目に見えない大切なものを見せるために復元してほしいと。私もこのことは大切に思っているほうなので同意だった。

琉球王朝時代を描くとき、例えばテンペストでも聞得大君があんなにフィーチャーされるくらいならば、祭祀の文脈も丁寧に学べるような仕組みがあっても良いと思う。ノロは大きな力を持ち執政にも関与していたんだし。

それに加えて、西村貞雄先生が正殿前の大龍柱がどうしてあんなにでかいのか、美的にどうか、というような質問に対して、なぜあんな高さなのか私も不思議だ、造りに関してはやはりサーダキーな理由があるのではと思う、と返されていて、沖縄ってこういうところがおもしろいな!と思う。

西村先生の龍柱・龍の話はとても興味深かった。昨日の切り口以外にも掘り下げたらすごく奥深そう。

客席の安仁屋先生から、田名先生に首里城正殿は本来の呼び名である『御百浦添御殿』(私もそう呼ぶことを勉強不足で最近知った)で表記してはどうかとご質問があり、そうですね併記したら良いんじゃないですかねとあっさり回答がきて、そんな簡単な感じだったのかと笑ってしまった。

コーディネーターの崎山律子さんが最後に「予習復習が苦手だから沖縄はいつもしてやられる、予習復習しましょう」と柔らかい声で仰っていて素敵だった。本当の通りだと思う。

『沖縄が希求すべき哲学はなんなのか』という問いがあったけど「人として何が大切だと思うのか」をこれを機に沖縄のたくさんの人たちが考えて、自分より数代あとの未来を思って行動するような流れになったらいいなと思う。そのときは、正殿はこのことを教えてくれたんだね、とか話すことになのるかな。

あまり何も考えず書きまくったので変なこと言ってないか心配だけど気持ちが残ってるうちに素朴に思ったことを記しておこうと思いました。

まあでも何をどう作るのかどうするのかまだ決まってないし、私もどんどん考えは変わるだろうので、ひとまず2010年1月10日のメモとして残しておきます。

以下は、田名先生が示されたスライドを撮った写真。

ありがとうございます!糧にさせていただきます。