三人寄ればラウンドロビン設計

こんにちは!最近応援している海外のサッカークラブの移籍情報を好きな女の子からの返信を待つかのように待っている、HITO-LinkCRM開発チームの近藤です!!

今回は6/24にHITO-LinkCRM開発チームで主催したラウンドロビン設計勉強会について書こうと思います。

ラウンドロビン設計とは

ラウンドロビン設計とはソフトウェアの設計をする際、参加者全員が設計のアイデアをスケッチし、そのスケッチを共有、批評する設計手法の1つです。

※ラウンドロビン設計は「DesignIt」という本に書かれていたもので他にもいろいろな設計手法が乗っているので興味がある人はぜひ読んでみてください!

ラウンドロビン設計の流れ

ラウンドロビン設計の具体的な流れは下記のようになります。

①3色のペンと紙を用意し、今回設計する課題について認識を合わせる

②参加者全員が課題についての設計をスケッチします。

③そのスケッチを参加者同士で交換し、そのスケッチについて感想や批評やアイデアを②で使ったペンとは違う色のペンで書き足します。

④もう一度スケッチを参加者同士で交換し、③と同じ要領で②、③で使ったペンとは違う色のペンで書き足します。

⑤スケッチを見せ合いながらディスカッションを行い、設計をまとめる。

ラウンドロビン設計のメリット・デメリット

この設計手法のメリットは

・設計のアイデアをスケッチをすることで自分の設計を伝える練習ができる

・参加者全員に設計する機会がある

・様々な視点の設計を組み合わせて発想が広がる可能性がある

といったものがあり、チームで知識レベルの向上を図る際や、より設計範囲の規模が大きく、より多くの視点が問われる際に採用すると効果が高いと考えています。

一方、デメリットとしては

・参加者全員が設計を考える時間を必要になるので設計により多くの工数がかかってしまう

というものがあるので、設計範囲の規模が小さい場合や設計にかけられる時間に制限がある場合はあまり適切な設計手法ではないと考えています。

勉強会の様子

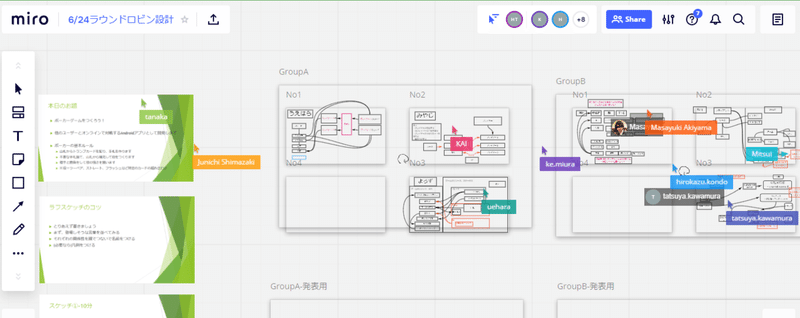

今回の勉強会はオンラインで行ったため、Miroというスケッチツールを使いながら、3人1グループで「ポーカーゲームを作ろう!」というお題でラウンドロビン設計をして頂きました。

上記の画像は実際に勉強会で参加者にスケッチして頂いたものです。たった3人だけでも様々な形の設計スケッチが飛び交い、まとめるのにとても苦労してました。

しかし、最後にまとめて頂いた設計には様々な考慮がされた設計が出来上がっていました!

「3人寄れば文殊の知恵」とはよく言ったものですね!!

まとめ

今回の勉強会を通じて参加者の方から「人が考えてることは自分とは違うことを思い知らされた」というお声を頂き、様々な人を通じて設計を行うことの有益さを感じることが出来ました。

ラウンドロビン設計はどんな場合にも効果を発揮する設計手法ではありませんが、状況次第では効果を発揮する設計手法なので皆さんも一度お試しで行ってみてはいかがでしょうか!!!!

▽HITO-Link CRMについて

▽弊社コミュニティのエントリーフォームです

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?