コロナ禍で上達できなかった僕が、上手くなるために変えたこと

2021年8月29日、Malabaristas Juggling Festival(通称MJF)が2年ぶりに開催され、約1年半ぶりにディアボロの演技をすることができた。久しぶりにジャグリングの生の演技を見ることができ、サークルの皆がコロナの1年半で知らぬ間に上手くなっていることを肌で感じた。1年生・2年生の演技を見るのは初めてだったが彼らも驚くほど上手く、コロナ禍でジャグリングを始めた子も上手だった。一方で、僕はコロナ前からほとんど前進できていなかった。この1年半も以前に比べて練習時間が大きく減ったわけではないのだが、新しく習得した技も少なく以前からの進歩が少なかった。にもかかわらず本番思うような演技ができずに、当日はかなり落ち込んだのを覚えている。

思い返すとMJFの舞台は、初めて自分が演技をした場であり、自分がディアボロに熱中し上達するきっかけになった場でもある。大学に入学と同時にディアボロを始めた僕は、ちょっと器用だったのもあり、すぐにディアボロの操作に慣れたように思う。所属するサークルがいわゆる強豪サークルだったのもあり、恵まれた環境下でどんどん技を習得していった。MJFで先輩方や同期たちに高い評価をしてもらうことができ、それで勢いづいて上達を重ね関西学生ジャグリング大会のジュニア部門で優勝し、さらにOIDCでも入賞することができた。空転劇場に出演した2019年夏ごろまで、順調に上達を重ねていたように思う。

ところが、新型コロナウィルス感染拡大により練習環境が大きく変わった2020年春頃を境に上達速度が急激に緩やかになってしまった。上達がストップしてしまったと言ってもいい。でも、僕はディアボロが上手くなりたいし、自分の演技で誰かが楽しんでくれると嬉しいと思っている。(それから、すごい技を成功させてみんなからちやほやされたいという下心もある。)だから、このMJFをきっかけにディアボロの練習の仕方を見直し、なんとか上手くなっていこうと思った。

その後僕はスポーツや音楽などでの上達の仕方に関する本や記事を読み勉強し、それらを自分の練習に取り入れようとした。この記事では、その中でも大切だと感じたことやジャグリングの練習でも効果があると感じたことについて整理していきたい。その中で、上達に関わるジャグリングの特異性や、自分の上達の速度が落ちてしまった原因、効率よく上達する手法に関しての僕なりの考察を述べる。

このような記事を書くことの目的の一つは、自分自身の考えを整理することで練習の質を高めたいということである。また、この記事を読んでくださった方から内容に関してフィードバックをいただけたら嬉しい。色々調べて考えて練習方法を工夫してはいるものの、まだ試してみている段階のものも多く自分の練習方法は全く完成していない。誰かと「自分はこのような工夫をしている」「記事にはこう書いてあったけど、〇〇だからそれはあんまり良くないかも」といった話をすることで考えを深めたいし、そのような話のきっかけにできればと思ってアドベントカレンダーにこの記事を投稿させていただいた。

○ジャグリングの特異性

1. 競技ジャグリングの未成熟性と多様性

上手くなることを第一の目的とするスポーツとしてジャグリングを見たとき、間違いなくジャグリングはかなり特殊な部類に入る。そのため、他のスポーツや音楽などの練習理論をジャグリングに応用する前に、ジャグリングの特異性について触れておきたい。

個人的な意見ではあるが、2021年現在の環境においてジャグリングで上達するのは簡単なことではないと思っている。中高時代を通して合わせて5年間ほどバスケットボールをしていたためか僕はそれとディアボロの性質の違いについて考える事が多い。例えば相手の有無やチームの有無などこの二つはたくさんの違いがある。その中でも特に大きな違いだと感じているのが、競技としての完成度だ。明確なルールが存在しており効果的な練習方法やトレーニングの方針などが定まっている既存のメジャースポーツとは異なり、ジャグリングにはまだ上達理論はほとんど存在しない。その構築の土台となる客観的で明確なルールさえもまだ整備途上である。それゆえ、誰にでも当てはまる汎用性の高い練習方法やセオリーが流通していなく、効率よく上達するのが困難になっている。

さらに、この競技としての未成熟性は「良いジャグリング」の多様性を生み出しており、このことはもう一つのジャグリングの特異性となっていると感じている。難しい技をやるのがいいのか簡単な技を綺麗にこなすのがいいのかなど、どのような演技がよしとされるのかについてジャグリングでは正解が存在しない。もしくは大会により正解が異なる。このような多様性のある競技においては「上手い」のベクトルの方向性が様々だ。そのため、ジャグリングにおいてどのような方向性で上手くなるべきかわからず迷子になり、方針を持って上達しにくい状況に陥ってしまう人もいるだろう。とはいえ、ある程度器用な競技ジャグラーは、その人の考える「良いジャグリング」のベクトルの向きをある程度イメージし、練習によりベクトルの大きさを伸ばそうとしていくのではないかと思う。このように、多様性に富むジャグリングにおいて、上達にはその人にとって目指す方向性を見定めることとベクトルの大きさを伸ばすことの二つの要素がある。そして、自分の特性や好みを元に適切に目指す方向性を考えるという作業が、(人により重要度は違えど)ジャグリングの上達には含まれている。

2. 選手兼コーチ兼振付師兼プロデューサー

ジャグリングという未完成の競技の大きな特徴として、指導者がいないことも挙げられる。現在日本のジャグリングの競技会で最も多い「音楽に合わせて技を繰り出す」という側面は例えばフィギュアスケートなどの競技にも見られるが、それらのスポーツとは異なりコーチも振付師もプロデューサーのような人もいない。つまり、競技ジャグラーは自分でそれらの仕事を全部こなしていく必要がある。そしてこれら全てにおいてどのようにすれば上手くいくのかなどの方法論が確立されていないため、僕らは手探りで試行錯誤を重ねねばならない。技の習得に関しては上手い人に聞けば練習方法などを教えてもらえることもあるのでまだマシかもしれないが、競技における自分の強みや優位性の作り方・演技構成の仕方などになると完全に手探りだ。そしてこれらを全部自分で考えて試し、必要に応じて修正しながら進まねばならない。

3. 技の習得と安定化について

個人的な話になるが、僕にとっての「良いジャグリング」では、推敲する技の難易度やその精度の高さという要素が一定の割合を占める。そして僕は今技の習得や安定化に行き詰まっており、今後この記事では数あるジャグリングの上達の方向性の中でもこれら二点についてのみフォーカスしていく。(以降この記事で「上手くなる」「上達する」という言葉を見たら、芸術的な演技構築をできるようになるとかではなく、新しい技を習得することや技の成功率を高めることをイメージして欲しい。)

○なぜ上達が止まってしまったのか

1. ぼっち練と練習環境

コロナ禍で一人で練習せざるを得ない状況になったことが、自分の上達が止まってしまった最大の要因だと思う。一般的にはジャグリングにはコーチはいないが、自分よりも上手いプレーヤーたちがコーチのような存在になってくれる事がある。幸い僕の所属するサークルには上手い人が多く、自分で自分のコーチをしなくても技を習得することはできた。しかし新型コロナウィルスにより状況は一変した。サークルの練習は厳しく制限され、一年半近くの間ほとんどディアボロプレーヤーと練習する事がなかった。必然的に自分で自分のコーチとして自分の課題を特定し解決策を考えねばならなくなったのだが、以前の恵まれた練習環境のためか自分にはその技術が十分に備わっておらず、適切な意識を持つ事ができずに非効率的な練習を重ねてしまったのではないかと考えている。

2. 高原現象

スポーツでも音楽でも一般的に、人間はなんとなくの練習でもそこそこのレベルに達することはできるものらしい。自分や後輩たちの上達の過程を思い出すと、確かにジャグリングでもそうかもしれない。まずジャグリングに興味を持って道具を触れてみて、先輩に教えてもらったりしながら見様見真似で技に挑戦してみて、数ヶ月そうやってみるとある程度技は習得できるしシークエンスにできるようになったりする。そうなってくるとお客さんの前でもそれっぽい演技ができたりする。技の習得やステージの経験を楽しんだりしながらジャグリング道具と戯れていると、難しげな技だったりオリジナルのコンボだったりもできるようになることもある。この頃にはいちいち頭使わなくても、オーソドックスなシークエンスは完遂できたりして立派にパフォーマンスを作れるようになったりする。

でも、この頃から(ディアボロの場合だと歴3~4年の頃から)急に上手くなれなくなってしまうことがある。この現象は他のスポーツでは一般的に高原現象と呼ばれるらしい。ディアボロの場合高原減少のきっかけになるのは3ミルであったりハイトス系トリックであったり人それぞれだが、これらの技の習得には頭を使った長時間の練習が必要だ。道具の数が増えて目が追いつかなくなったり、技のフォームの合理性が不可欠な技が増えたりするために、それまで以上に頭と時間を使わないと全くうまくなれなくなる。

僕の場合は3ディアボロの練習に重心を置くようになった2019年秋頃から約2年間、あまり新しく技を習得できなかった。何らかの工夫をせねばうまくなれない状況で、そんな中先述の練習環境で非効率的な練習しかできなかったことに問題がある。そう考えて、次章にあげるような工夫を練習に組み込むことにした。

3. 逆算型の上達計画

数ヶ月後の試合で勝つためにすべきことを分析し、そこから逆算して立てた練習計画の通りに練習し、試合のたびに練習の成果を評価して次の計画を立てる。高校時代に僕が所属していた部活は概ねこのような考え方で練習メニューを組んでいた。この背景には、「闇雲に練習したら運動神経が良くて練習時間の長いチームに負けちゃうから、頭を使って練習内容や試合の流れを組み立てなきゃダメ」という考えがあった。この方法論のもと計画的に練習を行うことができたためか、僕は運動神経で劣る割には試合に勝つことができた。

大学生になり研究室に所属すると、どうしても中高生や学部生に比べると練習量が減ってしまう。ディアボロ歴も浅く練習時間も少ないのに上達するためにどうすればいいのか考えた時、最初に思い出したのがこの高校時代の部活動のやり方だった。当然のように僕はまずこの方法を真似して練習計画を決め、その通りに練習を進めた。しかし、僕は上手くなれなかったどころか逆に技の習得が遅くなってしまった。

この原因についての自分なりの考察を書いておく。いつまでに「〇〇を習得する」と決めてそれっぽい期間を設定しても、期限までに技が習得できなければ計画の修正が入る。そして、3ディアボロウィンドミルなどを想像してもらえればわかりやすいが、技を習得するのに必要な練習時間は人により大きく異なることが多い。そのため、技の習得期間を設定しても、その通りに行くことは少ない。計画は多少修正されるものであるとはいえ、大幅な修正を余儀なくされることが多かった。修正は一度では終わらず二度三度と繰り返され、最終的な目標の達成が徐々に困難になっていった。すると急いで練習せねばならないという焦りも生まれる。ジャグリングは落ち着いて集中して練習したほうが上手くなるので、余計な焦りがあると上達できない。このような負のサイクルに陥っていたため、僕は上達ができなくなったのではないかと思う。

目標から逆算して計画を練る手法は幅広い分野で有効な手段だとされているし、例えば作ったルーチンを計画的に演習する上では非常に有効だと感じる。一方で技習得においてはこの方法は僕には合わなかった。技の習得目標を立てる際は、目標からの逆算による期限設定ではなく、現状から目標を目指したボトムアップ方式で望むようにした。

○上手くなり続けるために

ここからは、色々なスポーツや音楽の上達理論も取り入れながら、ジャグリングにも適用できそうだと感じたものについてまとめていく。

1. 技は物理現象

技の成功率を上げたいと考えているとき、物理法則は客観的に技のフォームの合理性を評価するツールになり得る。ジャグリングの技は運動方程式に従う。演者視点の系においてディアボロやスティックの動きは主に重力・紐の張力・摩擦力と遠心力により制御され、その向きと大きさを合理的に制御することで技の成功率は改善される。原則として同じ意識でトライすれば同じ形で失敗するし、失敗の原因は理論的な解析から考察できる。だから、「なんかわからんけど今日はよく失敗するな〜」と思ってもそこで考えることをやめてはいけない。僕の場合、こういう時は明日もなんかたくさん失敗する。よくある失敗パターンは何なのかを突き止め、何を改善すればいいのかを考えなくてはならない。しばらく動画を回していると失敗パターンが見えてくる。それを回避するためにすべきことを考える際に、物理現象として技を捉え直すのはとても有効だと思う。

例えばインテグラルで操作が間に合わないという失敗パターンがあれば、スティックが回るスピードを遅くすれば時間的余裕ができて成功率が上がるという仮説が立つはずだ。ここから円運動の方程式F=mrω^2を考えれば、スティックの回転速度ωを小さくするためにはスティックを振り回す力Fを小さくするか紐を持つ位置を変えスティックの円運動の半径rを大きくすればいいことがわかる。(色々な技についてこのようなことを考えてきたが、古典的なインテグラルやVertaxの技は円運動の方程式を知っておくだけで改善点が概ね見当つけられる気がする。トス系の技でトスの向きと速さの制御を考える時は力積の概念が役に立つ。)力学の詳しい勉強はあまりしたことがないのだが、僕の経験上では高校生の物理の範囲でも成功率を上げる合理的な手段はたくさん導ける。

2. 練習のたびに何かしら変化をする

技は物理法則に従うため成功や失敗にはある程度の再現性がある。ということは言い換えると、同じ意識で技に取り組み続けた場合(筋力や動体視力などの身体的な基礎能力の向上・技に対する慣れがなければ)技の成功率が向上することはほとんどないということでもある。動体視力の成長期は高校生くらいがピークらしいので、20歳以上の人は慣れるまで技にトライし続けるのもあまり効率の良い練習方法ではないため、技の成功率を上げたければ意識面での変化が不可欠である。

変化にも二種類ある。変化することにより成功しやすくなるという根拠を持つことのできる変化と、成功率が上がるか下がるかわからない変化だ。僕はどちらも必要な変化だと思っている。前者に関しては、前述の動画の振り返りや技の物理的考察からどのように意識を変えるべきか方針が掴めるはずだし、上手く行った時にどのような感覚だったかを思い出すことで変化後のイメージを持つこともできる。(そのために僕は調子のいい時の感覚を練習ノートにメモしている。)

一方で後者のようなものもあるだろう。僕の場合、ハイトスのフォームの修正が後者のパターンだった。もう少し左手側からディアボロをトスしたいが、動画を撮って上手い人のフォームと比較しても具体的に何を変えればフォームが良くなるのかわからなかった。そこで、よくなるかどうかわからなくてもとりあえず変えてみることにした。それで悪くなったら元に戻せばいいし、そのままだったら別の方法を試せばいい。まず右手首の使い方を変えてみて、それでは改善されなかったので紐の長さを少し変えてみて、それでもダメだったので左手首の向きを変えてみた所フォームが多少改善された。ちょっと遠回りしているけれど、何も変えずに汚いフォームで練習を続けるよりは良かったと思う。また、この例のようにとりあえず何かを変えてみる時は、変えてみた結果をできるだけ早く判断することが大切だと思う。僕はフォームが改善されたかを評価するのに時間をかけてしまったためその修正にかなり時間がかかってしまっている。

3. 上手い人と練習する機会を大切にする

ハイトスのフォームを模索していた頃、工藤さんのディアボラコンテ練習会に参加させてもらった。その時はちょうど紐の長さを変えてもフォームがあまりよくなっていないことに気づいた頃で、「次はとりあえず左手首をもっと下げてみよう」と思っていた頃だった。ちょうどその時に練習会で上手い人たちに「左手首じゃないかなあ...」と言ってもらえた。その一言のおかげで僕は自信を持ってフォームの改善に取り組むことができた。

一人で練習していても上手くなるためにどうすべきかをずっと考えてきたが、上手い人に見てもらってアドバイスをもらうのが結局は一番だったりする。もう少し早く見てもらえたらもっと早く上達できていたかもしれない。だから上手い人に教わる機会は大切にしようと思っている。

4. 成功率の変化と原因の特定

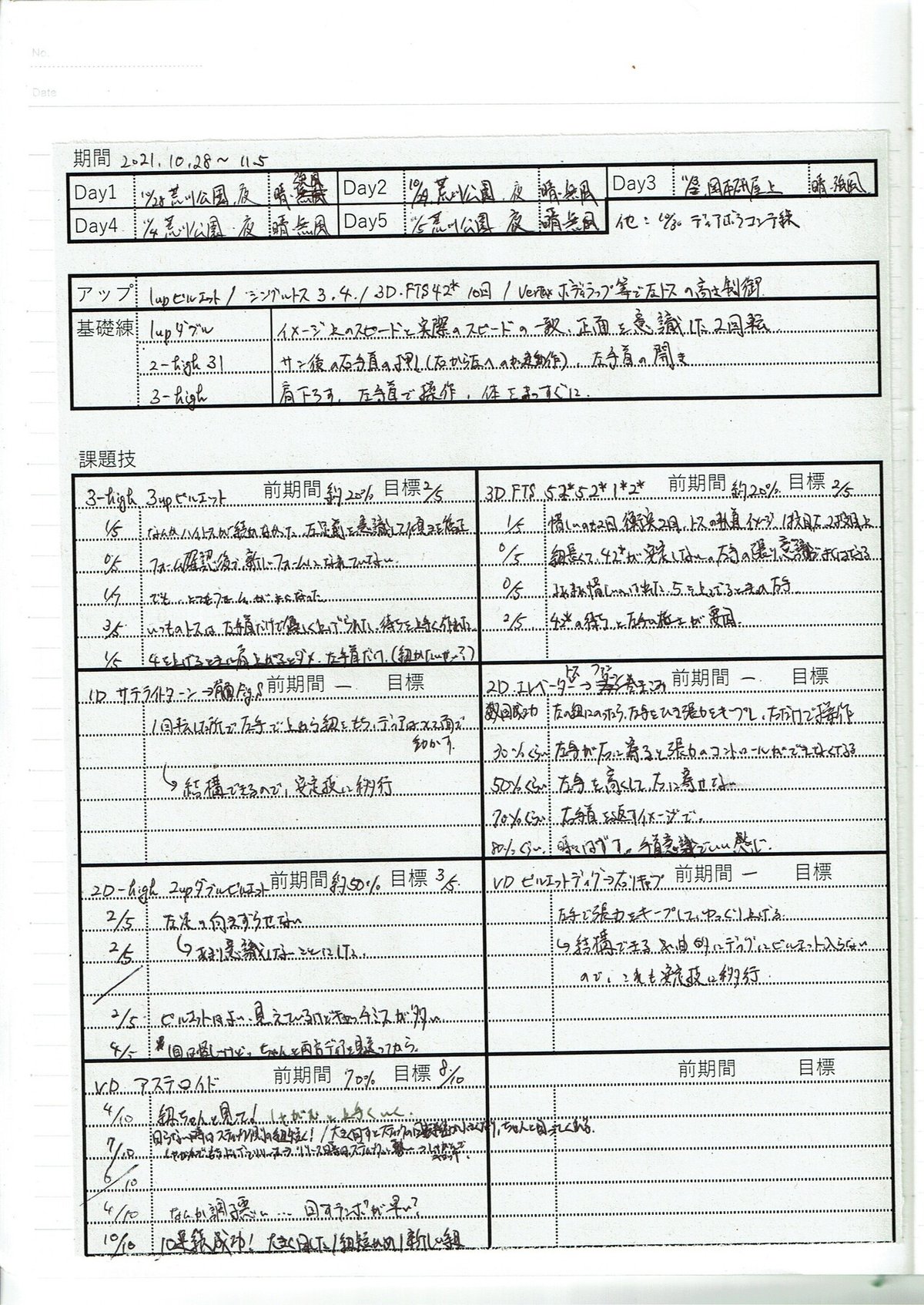

技の意識を変えたときに成功率がどのようになったのかが分かれば、その意識で練習を続けるべきかがわかる。そのために僕は練習中に技の成功率をメモするようにした。また、練習中に得られた気づきであったり、失敗した時になぜ失敗したのかも書き留めるようにしている。それを見返せば、先週と今週で上手くなったかどうかがわかる。しかも、成功率が変化した要因もわかることが多い。一週間に一度の頻度でこれを見返すことで、何を意識して技に取り組めばいいのかや、来週の練習では何を変えれば技ができるようになるのかを整理することができる。

5. 成功イメージの明確化

音楽でもスポーツでも、上手くいくときの明確なイメージを持って練習に臨むことで上達が早くなるという研究結果が出ている。しかし、この効果の恩恵に預かるにはそもそも成功イメージが描けなくてはならない。そのために今まで書いてきたことは多少は効果があると思う。動画を撮影し解析すること・成功率の変化を記録しその原因を考えること・上手い人に教えてもらうことを通し、技の最中に何をどの順番で意識すべきかを詳細にしていくとよい。例えば、3Diabolo FTS (42*)では、「4をあげるときに右手を上げて(引いて)紐の張力を保ち、落ちてきたディアを回収したら左手が低い状態で少し待つ。すると紐に乗っている2つのディアボロが低い左手側に移動するので、それを確認したら左手首から巻き込んで2*を作る。巻き込む時に左手の位置は低くキープする。右手で張力をうまくコントロールすれば4を上げる向きを制御しやすい。」というような感じ。詳細にコツをイメージするために動画の確認や成功率の変化の原因特定が活かせる。「4を真っ直ぐ上げるぞ〜」くらいの大雑把なイメージで練習をするよりもこちらの方がうまくなれるし、成功経験を積めば積むほど成功イメージも明確になっていく。

6. セルフフィードバック

多少成功イメージが明確になってきたら、その通りに技を遂行できているのかどうかを自分で判断しやすくなってくる。ディアボロがイメージとは違う動きをしていれば気付きやすくなるし、撮影した動画を見返せば失敗の原因が考えられるようになる。先述の3ディアボロFTSを例にとれば、ただ技にトライするだけでは「なんかトスが綺麗に上がらない」と思っているだけに終わることもしばしばだが、技の原理に関する深い考察と動画によるセルフフィードバックが充分であれば「トスが上がらないのはサンが巻き込めていないからで、その原因は紐の張力が弱いこと。張力を上げるためには右手の位置をもっと高くしたほうがいい」というところまで考えが回る。

7. 課題の限定と練習メニュー構築

スポーツの練習理論でしばしば取り上げられるトピックに、いかに練習内容を鋭く限定するかという事がある。例えば野球のバッターで打率を上げたいという場合、ただ「素振りを一日1000回やる」とするよりも「自分が最近打てなくなってきたのはバッティングフォームが崩れてきちゃったからだと思う。特に重心の残し方が課題だ。だから素振りの中でも特にどちらの足にどのくらい体重が乗っているのかやその移動のタイミングを意識する。」というように課題を絞ったほうが上達が早い。ディアボロのハイトスでも、ただ「もっと左手側からトスを上げられるようにしたい」と考えてそのような意識で3つ投げる練習を続けるのは非効率的なことがある。なぜ左手側から投げられないのかを考えて、例えば「右でキャッチした後左にしっかり送ることを意識する」「ディアボロが左手側に来る前に焦って投げちゃっているのが問題だ。次のディアボロが落ちてくるまでしっかり待ってからトスをあげるようにする」というように、修正すべき点を細かく分けたほうが良い。そして、この細分化された修正点を克服するために、3つではなく1つや2つでハイトスをする練習メニューを作ることも選択肢の一つだと思う。3つでやるよりもたくさんの回数こなす事ができ、トライアル&エラーの試行回数を増やす事ができるからだ。このように、技の失敗から根本的な要因を考え、その克服のために特化した基礎練メニューを作るという方法がある。

○僕なりに構築した練習方法

以上のまとめとして、僕が最近上達のために取り入れたことを整理する。これは、実際に手を動かす練習と、その整理振り返りの二つで構成される。

まず、練習では基本的に練習メニューに沿う。できるだけ緊張感を持って練習が行えるように、目標とする成功率や連続成功回数を設定し、それに到達できるように頑張る。この際、実際の成功回数や失敗の要因・意識すべき点をメモするようにすることで、振り返りを充実させる。意識すべき点がいくつかわかってくると、成功イメージが明確になってくる。毎回の試行においてそのイメージを持って練習すると、成功確率が上がるし、失敗した時にはその要因も考えやすくなる。もしも失敗が続き何をどうすればいいのか検討もつかなければ、動画を撮影して電車の中か家に帰ってから解析する。

家でやるべき最重要ポイントは、練習で得られた気づきから失敗の要因を特定することだと思う。練習中に得られた失敗の要因や成功イメージ・撮影した動画から、よくある失敗の原因を特定したり、成功イメージをより詳しく整理したりする。これができれば、その克服のために何をすればいいのかが見えてくる事がある。なぜ失敗するのかに関して、その根本的な課題がわかれば、それを克服するための短時間で反復可能な基礎練メニューを思いつくかもしれない。

また、練習メニューの再構築も振り返りの重要ポイントだ。どのくらいの頻度で行うべきかまだ手探りではあるが、僕はこれを一週間に一度程度行うようにしている。成功率のメモをとっているのでそれぞれの技に対する上達の度合いがわかりやすくなっているのがポイントだ。期間中の技の成功率が50%であれば、次の期間のその技の成功率の目標を60%にしてみる。単発技で成功率が8割を超えたら、次の期間ではその技をシークエンスの中に組み込んで練習する。もしくはその発展形となる技にチャレンジしてみる。時に成功率が以前に比べて落ちてしまっている技もあるが、その場合は以前は意識できていたけど最近忘れてしまっていたポイントはないか、過去の練習中のメモをチェックしてみる。

○終わりに

以上が僕が最近試している練習方法だ。実際はここに書いたようにはうまくいかないのだが、昔の何も考えずに技をやっていた頃に比べるとだいぶ上達速度は上がったように思う。それでもまだ練習方法の最適解には程遠いような気がしているが、この記事が誰かの上達の参考になれば嬉しい。

僕は今修士論文の締め切りが迫った大学院生で、すぐに社会人となり働く予定だ。つまり、今も今後も練習時間の確保が難しい状況になる。そんな中でも上達し続けられるように考え、その内容をこのような記事にまとめさせていただいた。記事にまとめるということで僕自身の思考も整理され得られたことも多かったので、このような機会を与えてくださったジャグリングアドベントカレンダー2021に感謝したい。