【Bs投手分析】先発編:若きダブルエースへの依存を脱するには

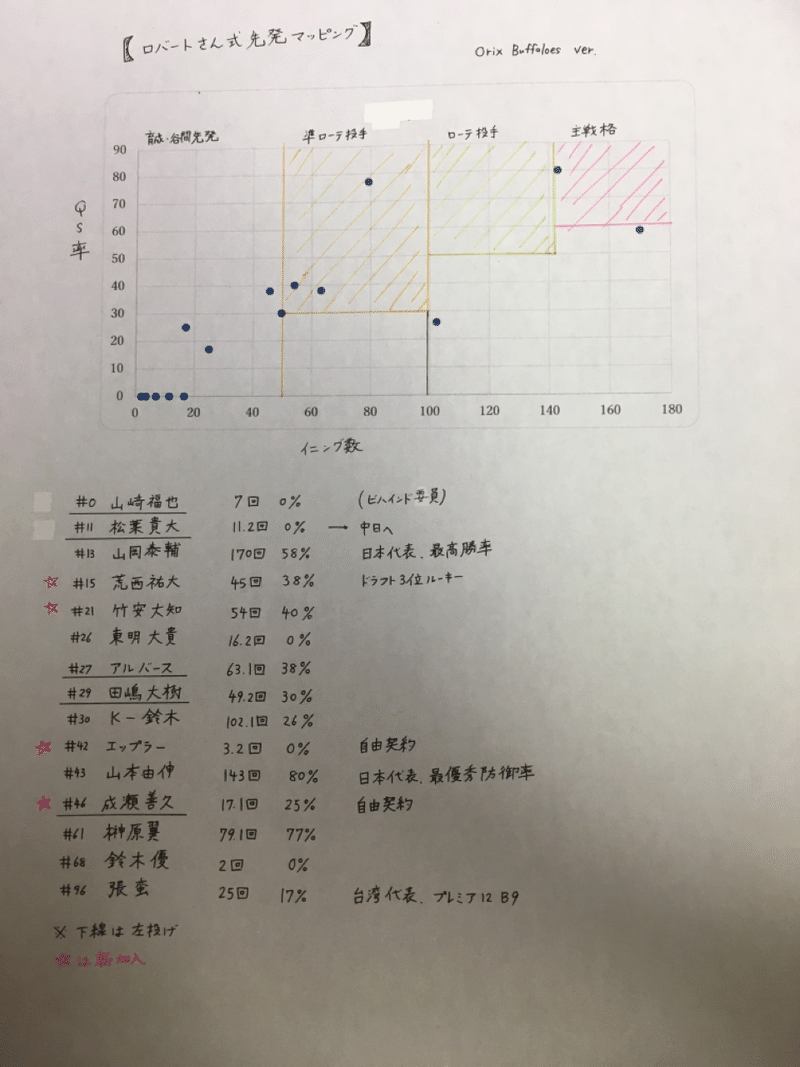

ロバートさん(@robertsan_CD)が物凄くわかりやすい投手陣分布を上げておられまして、こちらも便乗してオリックス版で投手陣を探ろうと思います。

現在のオリックスの先発陣の課題や収穫、今期へのキーマンも含め考察できればと思います〜!

①2人の若きエースを筆頭に多くの収穫 来季は"プチブレイク勢"に真価が問われる

▲ロバートさん(@robertsan_CD)式先発マッピング。今度パソコンの使い方勉強してきます😢

この図を見れば分かる通り、開幕投手を務めただ1人年間通してローテーションを守りきった山岡泰輔(24)と、中継ぎから先発へ再転向し、最優秀防御率のタイトルを獲得した日本のエース・山本由伸(21)の若き2人が先発ローテーションを牽引する形となりました。

2019年のパ・リーグには、規定投球回に到達した投手が僅か6名(他にSB千賀、高橋、ハム有原、ロッテ移籍の楽天美馬)しかおらず、同一チームで2人の主戦格の投手を有することが出来たのは、手薄な中継ぎ陣への負担を考えてもかなり楽になったのではないでしょうか。

その以後に続く投手としても、

平均140km/h後半の力強いストレートを武器に腕を振り続けたKー鈴木(26)

後半戦に右肩痛で故障離脱するまでは、獅子奮迅の活躍を見せた榊原翼(21)

阪神から人的補償で加入した技巧派の竹安大知(25)

欅坂46長濱ねるの卒業に耐え、貴重な左腕としてローテを担った田嶋大樹(23)

ら入団から3年程度の若い投手が次々と経験を積み、先発陣に関しては明るい希望が絶えなかったシーズンとなりました。

▲育成から這い上がり前半戦獅子奮迅の働きを見せた榊原

とはいえ、若く新しい芽が生えるのはチームとしては素晴らしいことではありますが、"若い勢い"だけで勝てる、強固な先発陣を形成できる訳ではありません。

図を見ても分かる通り、2019年の先発投手では、山岡と山本に継ぐ先発投手に苦しむシーズンとなりました。特に、山岡と共にローテの柱として期待されていた外国人投手のアルバース(34)が、腰痛の影響もありシーズンを通して奮わなかったことはかなり痛かったです。

また、それ以上に、2018年まで先発ローテーションの柱としてチームを引っ張ってきた西勇輝(29)が当時の長村GMと対立し、事実上の戦力外通告で阪神へ移籍したことや、金子千尋(37)が6億円のダウン提示ののち日本ハムへ放出されたことも相当な痛みとなりました。

皮肉にも西は同じ関西の阪神タイガースで獅子奮迅の働きをみせ、チームのAクラス奪回へ大きく貢献。金子もオリックスキラーとしてチームに大きく貢献するなど、オフの補強策が何もかも裏目に出たことは言うまでもないでしょう。

こうしたチーム事情もあり、半ば半強制的に若手先発陣が経験を積む形となりましたが、日本ハムから引き抜いた中垣PDや阪神から引き抜いた鎌田CT、高山、小松両投手コーチらを筆頭に指導のかいもあり、何とか物になったと捉えると、壮絶ながらもよく纏まったなというのが正直な感想です。

今シーズンは、タイトル獲得、日本代表入りも果たし、名実共にエースとしての働きが期待される山岡泰輔、山本由伸のダブルエースが軸となる年へ。

更に今シーズン経験を積んだKー鈴木、榊原翼、竹安大知、田嶋大樹、荒西祐大(26)ら若き投手達から、"真の意味"でローテーションを掴める投手が何人現れるかが鍵になるでしょう。

また、実績のある外国人選手のアルバースが年間通してローテーションを守ることはもちろん、東明大貴(31)が谷間の先発投手として味を出せれば、若手中堅ベテランの噛み合った強固な先発陣を形成できるのではないでしょうか。

なお、退団選手に関しては、シーズン途中に中日に移籍した松葉貴大(30)と、自由契約選手となったエップラー(27)、成瀬善久(34)の合計30イニング程度ですし、こちらは十分容易に埋まると考えられます。

☆オリックス先発ローテーション予想☆

山岡泰輔(25) 田嶋大樹(24) 榊原翼(21)

山本由伸(21) アルバース(35) Kー鈴木(27)

その他先発候補

荒西祐大(27)

竹安大知(26)

張蛮(26)

鈴木優(25)

富山凌雅(23)

▲チーム3位の102.1回を投げたKー鈴木。今期は課題の再現性を高められるか。

②真価へ〜 怪我を乗り越え真のブレイクを期待したい選手

第1章でも挙げた通り、2019年に多くの収穫を得られた先発投手陣ですが、若手選手主体ということもあり、プレー内外での経験不足が鬼のように露呈したシーズンともなりました。達成難易度や期待値は違えど、全選手に様々な課題が現れたといっても過言ではありません。

第2章では、今シーズンの先発陣のキーマンとして、プロ3年目を迎えた最速153km/h左腕の田嶋大樹を挙げようと思います。

▲パ屈指の速球派左腕田嶋。推しメンの元欅坂46長濱ねるを笑顔にする投球を期待

❶田嶋の真骨頂となるストレート

やはり、田嶋と言われて思い浮かべるのは、独特なアームアングルから放たれる、球速以上に速く感じる150km/h前後のストレートではないでしょうか。

アマチュアNo.1投手の名を欲しいままにし、ルーキーイヤーとなる2018年には平野佳寿(現ARI)以来となる5月までで5勝を記録するなど活躍することが出来たのは、このキャノン砲のようなストレートが1つの大きな要因になっていると考えられます。

近年では"ストレート"を1つ挙げるにしても、トラックマンやラプソードを活用して回転数や回転軸を容易に測れるようになり、プロ野球中継でも度々これらのデータが紹介されるシーンが増えてきました。

最も、オリックスは試合をメディアにて放送される機会が殆どないので、これらの数値は一般向けには流れることは無いのですが、選手達の間ではこれらのデータは当然共有されていると思われます。(よね…??)。

田嶋のストレートの回転数に関しては、スポーツ報知さんがとても興味深い記事を載せておられましたので、こちらで簡略ながら紹介させていただきます。

https://t.co/cRJwT6OIrl?amp=1

その一方で、2019年にはそのストレートは影を潜める形となってしまいました。

被打率では、2018年にはストレートの被打率は.241。この数値は18年オフにメジャーリーグへの移籍を果たした西武の菊池雄星(現SEA)に継ぐ優秀な数値であります。しかしそのストレートも2019年には影を潜め、3割近い.295まで落ち込み、復帰後もイマイチ波に乗り切れない結果に終始しました。

この急激な数値の悪化は、根本となるストレートの球速の低下が要因の1つであると考えられます。

aozoraさん (@aozora__nico2)のデータを参照させていただくのですが、2018年にはパリーグで左腕で2番目となる平均で142.8km/h、最速153km/hを記録したストレートが、2019年にはそれぞれ141.7km/h、最速151km/hと低下。また、150km/h代のストレートは全てスピードガンが甘いとされるほっともっとフィールド神戸での数値であり、この登板を除けば140km/h中盤が限度となるなど、本来のスピードが影を潜め、攻略が容易になってしまった感は否めません。

となると、今期の課題の軸は"ストレートの球速を取り戻す"ことになるのですが、こちらも耐久性の低さでネックになるのがかなり痛い所でしょう。

❷課題となるフォームの耐久性

田嶋のフォームは相当独特です。

驚異的な肩周りの柔軟性を最大限に活かし、遅めに作ったトップから究極までリリースを遅らせ、低いアングルからいきなり放つストレートは、見ていて惚れ惚れしますし、それが大きな武器であることは言うまでもないでしょう。パワプロで言えば"球持ちが良い"に当たるでしょうか。

また、相当なクロスステップにて投げ込んで来るため、リリースの遅さも相まって、右打者からしたら『いきなり身体目掛けて硬球が飛んでくる』感覚に苛まれるはずです。事実、田嶋は左打者を被打率.321と苦手にした一方で、右打者には.198を記録するなど完全に制圧。全く右打者に仕事をさせませんでした。

このように、独特なフォームによる恩恵は計り知れないのですが、同時にこの独特なフォームは身体に大きなダメージを与えてしまっています。

主な特徴としては、フィニッシュ時に身体を三塁側へと"流す"のですが(もちろんそうでない時もあります)、こちらは踏み込み足に体重が乗り切っておらず、また左腕のみで身体全体を強く横回転で引っ張ってしまっており、身体の軸が大きくブレています。もしかしたら主に右半身の体幹の弱さも原因の1つかもしれません。

体重が乗り切っていない状態で左腕のみで身体を動かしている状態のため、胸椎も伸展しきっておらず、肩や肘のしなりを頼りに投げている状態になってしまっているため、更に余計な負担を掛けてしまっているのではないでしょうか。

その結果、下半身は三塁側に流れているが上半身は本塁側へ耐えている"アンバランスな状態となり、耐えている側の上半身、主に肩や肘への負担が増してしまいます。

しっかりと下半身も流れずに本塁側へ体重を乗せきってフィニッシュできれば、このようなアンバランスな状態はある程度解消されそうな気はしますが、股関節周りの柔軟性などの先天性の影響が大きい要素も絡んでくるため、はいすぐやれでできるかと言われると難しいところです。

左右こそ違いますが、阪神の藤浪晋太郎(25)もフィニッシュ時に身体を一塁側へ流れるシーンが散見されました。その結果2015年のシーズン途中に右肩棘上筋の炎症を起こし、投球の中で無意識的に肩を庇う動作を取り入れてしまった結果、フォームを崩し制球難を誘発。翌年以降への不調の要因の1つになっているのではないかと推測されます。

このように、田嶋の独特なフォームは、強い横回転による爆発力を中心とした賜物でもあるため、肩や肘への負担が大きく耐久性が低くなってしまう、言わば"諸刃の剣"になっているのは否めないでしょう。

2018年の6月に左肘痛を発症して以来、一度も一軍へ上がることがなく復帰まで約1年を要するなど、シーズン通してのコンディション維持が大きな課題となります。

❸耐久性と活躍の"アンビバレント"を乗り越える

彼の独特なフォームを活かした支配力と、それに伴う耐久性の低さが共存する中で、これらを『支配力を維持したまま耐久性を増す』にはどのようにすれば良いのでしょうか。

それは、ストレートを活かすための高速度の変化球のレベルアップにあると考えます。

2019年の田嶋は、主に投げていた変化球はスライダーとチェンジアップの2種類。

うちスライダーは横変化の大きな120km/h前半のもので、チェンジアップは縦変化の大きな正統派の130km/h前後のチェンジアップでした。

このうちスライダーは左右関係なく投げていたものの、チェンジアップに関しては対右打者専用となっていて、左打者には事実上ストレートとスライダーのツーピッチになっていました。

このように、田嶋の変化球では遅めの変化球(スライダー)と中速の変化球(チェンジアップ)の2種類となっており、スピードの違いからストレートor変化球での絞りや見極めが簡単になっている形です。

打者の対応を見ていても、ストレートを基本的に絞って待っており、変化球が来たら耐える(中には反応してしまう打者も居ますが…)打者が多く、完全に読み打ちされたケースも何度となくありました。

そのため、ストレートor変化球で決め打ちされたことへの対策は急務であり、ストレートと変化球の中でも球種の違いによる選択肢を作ることで、打者にも絞らせない工夫ができるのではないでしょうか。

2019年に僅かながら投げていた140km/h代のカットボールを、より高い次元で"日常的な選択肢"に持って行ければ、ストレート系の速いボールの中でも選択肢が生まれ、より高いレベルでの投球に繋がると考えます。

また、パリーグ最高峰の遊撃守備を誇る安達了一(32)を筆頭に内野陣もまずまずの守備力は持つため、カットボールで手元で動かして球数を少なく抑えられれば、身体的な負担もより軽減できるのではないでしょうか。

③結び

長くなりましたが以上が今回のnoteの内容となります。

第1章ではロバートさん(@robertsan_CD)の先発投手のチャートを基に、現状のオリックスの投手陣に足りていない部分、良かった部分を分析

第2章では今シーズン最下位からの突き上げを目指すチームにおいて、先発陣のキーマンとなるべき投手を挙げました。

もちろん、田嶋のみがキーマンではなく、あくまでキーマンの1人としての位置づけですし、Kー鈴木や榊原、竹安や荒西といった今シーズン経験を積んだ若い先発投手や、張や富山といった若手投手の捲り上げもあればより一層の高みを目指せるでしょう。

最下位からの巻き返しへ、今シーズンのオリックスは熱いです😎

拙い文章となりましたが、御容赦いただければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?