能登半島地震に学ぶ「液状化」と「震度増幅」の怖さ

タイトル画像は珠洲市宝立町の画像です

有名人が浮き上がったマンホールの写真で「能登半島の復興が遅れてる〜」なんて動画を出しているのを見た事がありませんか

これは地震による液状化の特徴で東日本大震災の時に千葉県浦安市でもあったんです

いまさらですが液状化の怖さを調べて記事にしてみました

能登半島地震の特徴は「液状化」と「震度増幅」

地震による液状化とは

東日本大震災の時のマンホールが浮き上がった写真です、千葉県のHPから液状化の解説と共に引用させていただきました

地震時の液状化-流動化現象は、地震動により人工地層(埋立層・盛土層など)を主とした軟らかい砂層~粗 粒シルト層(以下、「砂層~粗粒シルト層」を「砂層など」と略す、また「砂~粗粒シルト」を「砂など」と略す) において、その地下水の水圧(地下水位)が高まることによって固体状の砂層などが液体状になります(「液状化」)。 液状化が起こると地下水位は地表より高くなっているので、地下水が地表へ流出するとともに砂なども地下水と ともに流動し噴出するので、地表に砂などが堆積し噴砂丘(砂火山)が形成されます。また、液状化した地層全 体が低い方へ移動したり、海の波のように波打ったりと、流体移動(流動化)を伴いますます。このように、一 般に液状化-流動化は一連におこります。また、液体状になっているときには電柱などの比重の大きいものは地 中に沈み、地下タンクのような比重の小さいものは浮上したり、地震動により地表面が波打ったり(地波(じな み)現象)します。この噴出により地中の水圧は減じていき、この際に液状化した部分の砂層などの厚さが減少 するので地盤の沈下を生じます。この結果、この砂層などよりも深いところまで基礎が入っている構造物に抜け 上がりがみられることになります。

液状化する地盤は震度増幅(揺れやすさ)につながる

能登半島地震と熊本地震とを比較してみると住宅全壊の比率が非常に高いです

液状化しやすい地盤の家が倒壊しているのが多く見られる事から震度増幅が影響しているのではないかと思われます

通常は市町の地震ハザードマップに液状化の危険度が記載されるのですが能登半島では七尾市から先の市町村には地震のハザードマップの掲載がありませんでした

国土交通省北陸整備局の液状化しやすさマップを参考にみてみました

震源に近い珠洲市の液状化危険度を見てみると危険度4や危険度3がいたるところにあり震度増幅と液状化で被害が大きくなっていました

震度増幅とはどの程度増幅されるのか

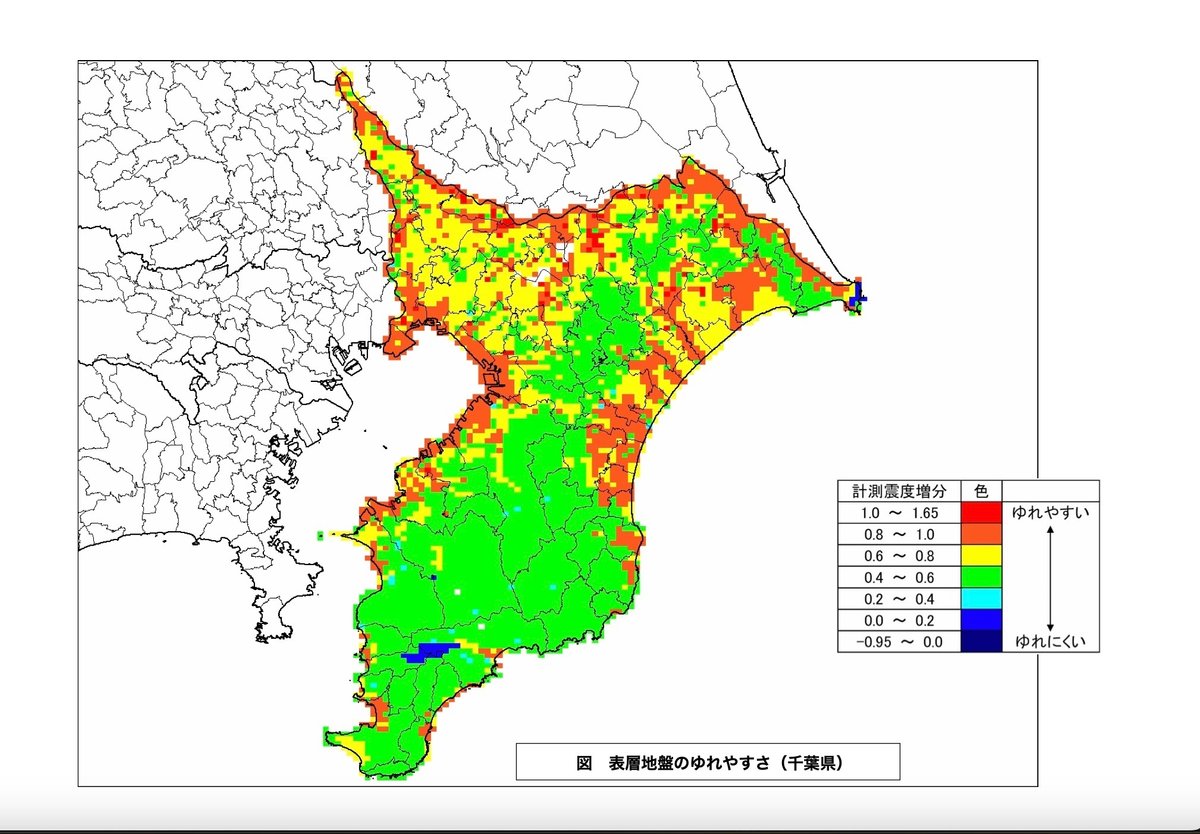

東日本大震災での液状化と震度増幅の被害の経験からか千葉県では7段階の「揺れやすさマップ」を公表しています

全国的には5段階の「液状化危険度マップ」が一般的で揺れやすさはみにくくなっています

計測震度増分の数値は複雑な計算式で震度に換算するので千葉県の地表震度予測と見比べてイメージするのが良いと思います

千葉県の地表震度予測

千葉県浦安市は東日本大震災で液状化による大きな被害が出ました

能登半島のマンホールの写真かと思ったら浦安市でした

千葉県浦安市の復旧にはこれだけの年月を要しています

住宅被害にあった宅地の地盤改良はいまだに見通せず

水道仮復旧 27日 本復旧完了4年

下水道仮復旧 36日 本復旧完了 約5年

ガス仮復旧 11日 本復旧完了 約5年

能登半島の珠洲市だけでも浦安市の10倍の面積があリます

交通の便が良く面積も小さい浦安市でも復旧にこれだけの年月がかかっている事を思えば能登半島の水道すら復旧していない現状は必ずしも失政とは言えない面もあると思います

これは南海トラフや東京直下地震でも液状化は起きる想定です

特に液状化しやすい地域では長期に水道、下水道を使えない事を想定した備えが必要ではないか

また一般的ではない地盤の揺れやすさ(震度増幅)に対する認識も改める必要があると思う

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?