2023年4月19日開催「令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(その2)

こんちわ、Saryuの干物です。

今回の診療報酬・介護報酬の同時改定(さらに障害福祉サービス等報酬の改定も加わり、トリプル改定となる)が行われることから、医療・介護等の課題を解決する為に中医協・介護給付費分科会の意見交換という形で全3回開催されています。2024年診療報酬改定の備忘録&資料作成時の注目ポイントメモ、その第2弾になります。

高齢者施設・障害者施設等における医療

介護保険施設や居住系介護サービスの入所者は、要介護状態にあると同時に健康負担を抱えるケースが多いです。また施設等で生活を送る中で、傷病に罹患することも当然ながら多くなります。

介護施設における医療については、「介護保険給付(介護報酬)の中で評価される部分」と「医療保険給付(診療報酬)の中で評価される部分」とがあります。

<給付比較>

介護報酬で給付

介護医療院、介護老人保健施設(医師常駐)

特殊医療「別の介護報酬」の例

・介護医療院で重度者への医学的管理等の実施評価【特別診療費】

・老健施設で肺炎、尿路感染症等治療の実施評価【所定疾患療養費】など)が設定されている。

診療報酬/介護報酬で給付

特別養護老人ホーム(医師配置=常駐ではない)

・配置医による健康管理・療養上の指導は介護保険給付

・末期がん、看取り、配置医師の専門外で特に診療を必要とする場合等に行う往診などは医療保険給付とする切り分けがなされる。

有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホームなどの特定施設(医師配置なし、看護師配置あり)

・外来、在宅医療などは診療報酬

・一部(末期がん対応など)を除き、介護にかかる費用は介護報酬

そこで必要なのは…施設の類型に応じた

1、施設内での医療対応力を強化、それを介護報酬で評価する手法2、外部医療機関からの往診・訪問診療を柔軟化し、それを診療報酬で評価する手法

この2つの手法をミックスすることが求められる。

(厚生労働省老健局老人保健課の古元重和課長)

高齢化進展=多様な医療ニーズを抱える高齢者増加は明確なので介護施設等においても「医療ニーズへの対応力」を強化していく必要があるからです。

<委員のご意見>

・安易に外部医療機関に頼るよりも、まず施設での医療対応力を高めるべき

・そのうえで施設の対応範疇を超える場合には、地域の医療機関が連携して医療提供を行う仕組みを構築すべきである

この議論になる理由は、下記のデータが示している。

同じ施設類型でも提供可能な医療内容には差がある

その為には、「介護施設等と医療機関との連携強化」というのがキーポイントとなりそうです。

意見としては…

「特別養護老人ホームにおいて、現在は末期がん患者等にのみ、外部医療機関からの往診が可能であるが、より柔軟に幅広く往診を可能にすることも検討してはどうか」などです。

しかし、入居者の重症化による医療ニーズが増加・複雑化していく中で介護施設側の医療対応力向上には当然限界があるので、現実的には「外部医療機関との協力関係強化」を深化させる方が近道ではないとも考えられます。

介護施設等と医療機関の連携、機能とニーズのあった病棟と協力関係を探ることも大事です。

感染対策向上加算で求められる合同カンファレンス等に介護施設等の参加

感染対策向上加算で求められる合同カンファレンス等に介護施設等の参加へ

「介護施設等での感染対策を強化する必要があり、感染対策向上加算・外来感染対策向上加算では合同カンファレンス・訓練の実施が求められているが、介護施設等がこの合同カンファレンス・訓練の輪に入ることを求めてはどうか」との意見が多くの委員から提案されています。

高重症化リスクである高齢者が集団生活を送る介護施設等では、ひとたび感染者が出ればクラスターに繋がりやすく、「地域の感染症対応を行う医療機関の負担を重く」する可能性は少なからず残存することも考慮され、「医療機関が平時から介護施設等と連携し、通常の感染対策はもちろん、感染拡大時には手厚いサポートを行う」ことが極めて重要なることが再認識されています。

急性期入院医療でも「身体拘束ゼロ」を目指すべき!認知症対応力向上や情報連携推進が必須要素

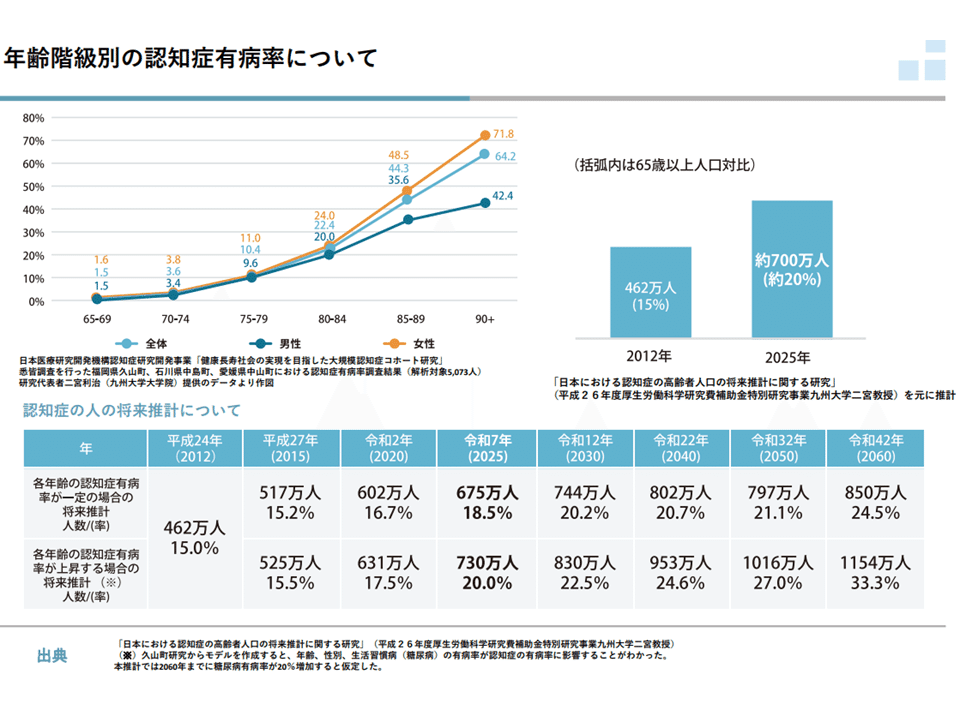

高齢化の進行により、今後も患者増加がささやかれる「認知症」

政府提唱の「認知症施策推進大綱」(5つの柱)

テーマは「認知症との共生」「認知症の予防(発症遅延)」を目指す

1、普及啓発・本人発信支援

2、予防

3、医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

4、認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援

5、研究開発・産業促進・国際展開

上記は大綱に沿った施策が進められていて、介護保険制度改革においても「認知症対策」が重要な柱の1つに挙げられています。

しかしながら、昨今認知症対策においては下記の課題も…

・早期発見・早期治療が重要であるが、増加する独居高齢者について適切な発見・治療につなげられていない・

服薬支援・管理や口腔・栄養の管理等などが十分に進んでいない

・人生の最終段階における医療・介護について、本人による意思決定が困難な場合が多い

・認知症高齢者等を早期発見するための評価尺度が設けられてない

・医療機関において身体拘束が少なからずなされている

・医療・介護間での情報共有が十分になされていない

認知症への対応は、「進行を遅らせるための適切な診断・治療」という医療的側面と、「本人の尊厳を保持し、本人・家族に寄り添ったケア」という介護的側面があり、まさに「診療報酬・介護報酬の同時改定で、施策推進を加速させる」ことが重要であるとともに、早期に適切な医療・ケアにつなげることも提唱されています。

続けて、提案されたのは「急性期入院医療においても「身体拘束ゼロ」を目指していくべきではないか」ということ。

前回の介護改定では、非医療・介護専門職の認知症研修を義務化されたのが記憶に新しいところです。

・訪問系(訪問入浴介護を除く)

・居宅介護支援

・福祉用具貸与(販売)

・訪問入浴介護

・通所系サービス

・短期入所系サービス

・多機能系サービス

・居住系サービス

・施設系サービス

「介護に直接かかわる医療・福祉関係の資格を有さないスタッフ」に「認知症介護基礎研修」の受講を求めた(サービス事業者に対し、受講のために必要な措置をとることが義務付けられた)

一方、医療機関においては、2016年度診療報酬改定で認知症ケア加算が創設、2020年度改定で充実が図られた。また、さまざまな認知症対応力向上に向けた研修も用意されています。

このような「認知症対応力向上」の中で多くの委員が問題視したのが「医療機関での身体拘束」。

介護保険施設では「身体拘束ゼロ」を打ち出されています。

・介護保険施設等の運営基準で「身体拘束を原則として禁止」

・緊急やむを得ない場合に身体的拘束を実施する際の記録実施

・身体的拘束適正化検討委員会の定期的開催

・身体的拘束適正化のための指針整備

・身体的拘束適正化のための定期的な研修実施

上記の取り組みを未実施の場合は、基本報酬を減算されるというルールもあります。

さりながら、医療機関においては、認知症ケア加算において、「身体拘束を行った日の40%減算」があり、一定程度「身体拘束廃止」に向けた取り組みが進められている。

笹子認知症施策・地域介護推進課長は「主に急性期において必要な医療を提供し安全を確保するため緊急やむを得ない場面があることを考慮しても、更なる身体的拘束の予防・最小化が行える可能性がある」と語るが、数多の高度医療機器を用いた治療を行う現場では、介護スタッフが手薄なので「介護保険施設と全く同じ取り組み」を求めることはすぐには困難ではないか。

委員の主なご意見

・医療機関における身体拘束廃止に向けた取り組みの推進に関しては、まず実態を詳細に把握することが大前提

・身体拘束により認知機能も身体機能も悪化することの認識が重要であることは当然として、介護療養型医療施設では、悩み・勉強しながら身体拘束ゼロに向けて取り組み、相当程度実現できている。急性期病棟でも今後、こうした取り組みが求められていく

・根性論では拘束ゼロは進まない、身体拘束ゼロに向けたマニュアルを作成し、医療機関に浸透させることが重要である

・介護現場での取り組みを参考に、医療機関でも身体拘束ゼロを目指すべき

ここまで多くの話が出てきましたが、認知症対応においては、「医療・介護間の情報連携」と「介護力」がより重要になるのでは思います。

今改定でどこまで結論は得られるのか注目です。

特に認知症患者の同意取得に関して、医療・介護を含め何らかの方向性を示していただけることを望みます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?