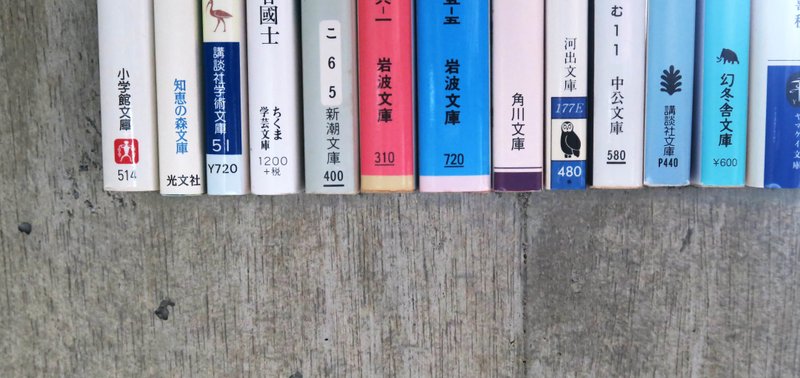

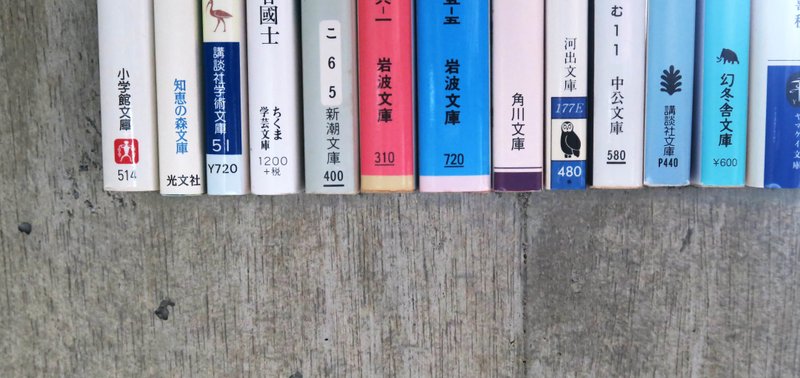

『庭仕事の愉しみ_自然に老いてみよう』

ひさしぶりにカサブランカを買ってみました。咲いているのは2輪。先端の3つは、まだ蕾の状態です。

花瓶に入れてから2日後、上から3番目の蕾に亀裂が入り、まだ固い黄色い雄しべの姿がちらりとのぞくようになりました。その3番目の花が大きく開いた状態になると、一番下にある買ったときに満開状態だった花の真っ白な花弁に、花脈がほんのりと現れてきました。その花脈が明瞭になってくると、花弁自体も薄く茶色に染まってきて、3番目の花に勢いを吸い取られるようにして徐々に萎れていくのです。こうして2