四国八十八ケ寺の76番から79番の札所に行って来ました。

四国八十八ケ寺の76番から79番の札所に行って来ました。(2020-5-20)

コロナ騒動で何処にも行けない毎日ですが、2020-5-15に実家の多度津に行った際に四国八十八ケ寺の76番から79番の札所を回って来ました。 どのお寺も多度津から高松に戻る途中にあって、多度津→宇多津→坂出→高松で近かったです。

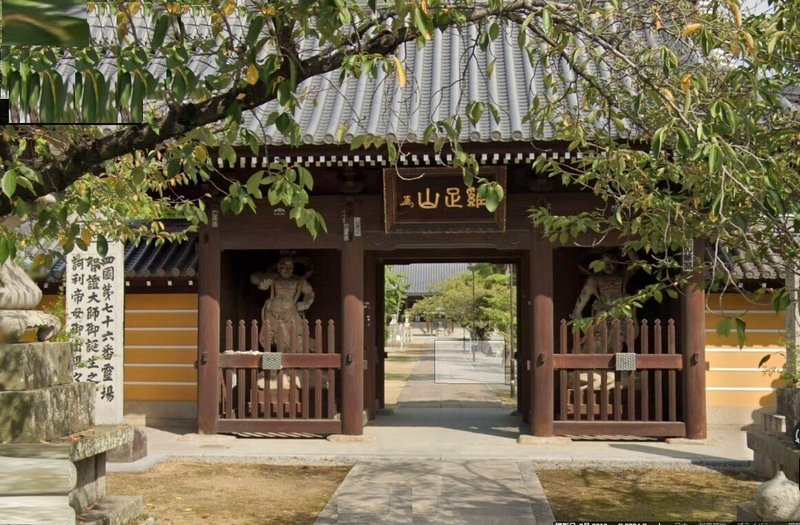

第76番札所 鶏足山 宝幢院 金倉寺

第76番札所 金倉寺

金倉寺は、弘法大師の甥で天台寺門宗の開祖「智証大師」が

誕生した地。

縁起によると、弘法大師が生まれた宝亀5年に智証大師の

祖父・和気道善が建立し、道善は「自在王堂」と名づけ、

仁寿元年(851)11月に官寺となった際に開基の名をとって「道善寺」となり、その後、唐から帰朝した

智証大師が唐の青龍寺にならって伽藍を造営、薬師如来を刻んで本尊に。「金倉寺」になったのは928年、醍醐天皇の勅命で、地名の金倉郷に ちなんだ寺名となったようです。

第77番札所 桑多山 明王院 道隆寺

第77番札所 道隆寺

仁王門をくぐると、ブロンズの観音さんがずらりと並んで迎え

てくれる。縁起によると、和銅5年、この地方の領主、和気道隆

公が桑の大木を切り、小さな薬師如来像を彫造し、草堂を建て

たのが寺の初めといわれる。

道隆公は、周囲5メートル近い桑の大木が、夜ごと妖しい光を

放っているのを見た。

この光を怪しみ矢を射ると、女の悲鳴があり、

死んでいた。嘆き悲しんだ道隆公は、その桑の木で仏像を

彫り、草堂に安置して供養する。

大同2年、道隆公の子・朝祐公は唐から帰朝した弘法大師に懇願

し、弘法大師自ら90センチほどの薬師如来像を彫造、

その胎内に父・道隆公の像を納めて本尊とした。

朝祐公は大師から授戒をうけて第2世住職となり、

先祖伝来の財産を寺の造営にあてて七堂伽藍を建立、

寺名は創建した父の名から「道隆寺」と号した。

第3世は弘法大師の実弟にあたる真雅僧正(法光大師)が

嗣ついで二十三坊を建立し、第四世の円珍(智証大師)は

五大明王、聖観世音菩薩像を彫造して護摩堂を建立、

次の第5世聖宝(理源大師)の代には「宝祚祈願所」となって

いる。高僧が相次いで寺勢は栄えたが、貞元年間の大地震に

よる堂塔の倒壊や、康平3年の兵火、また「天正の兵火」に遭う

など興亡をくり返しながらも、法灯を守り続けている。

亡くなった母がお寺の伽藍でハトにエサをやっている

写真があったので、貼りつけてみました。

実家の近くに四国八十八カ所の第77番札所「道隆寺」があり、古くから

行われている鴨市があります。植木や野菜の苗などが売られていて、何度

か行きました。その後、鴨市は多少変って来て、農機具なども展示される

ようになっているが、昔からの鴨市は今でも相当な賑いを呈している

そうです。この春市は、塩屋市・海岸寺市と続き、最終が

金倉寺市で終り、それから麦刈りに忙しくなる。

私達の小学生時代には、春と秋のお彼岸の中日には、

「七ヶ所まいり」があり、弁当をさげて、友達と、おまいりした。

七ヶ所めぐりの寺々は

●第71番 弥谷寺 ●第72番 曼陀羅寺 ●第73番 出釈迦寺

●第74番 甲山寺 ●第75番 善通寺 ●第76番 金倉寺

●第77番 道隆寺

第78番札所 仏光山 広徳院 郷照寺

第78番札所 郷照寺

境内からは瀬戸内海にかかる瀬戸大橋の眺望が見事である。

往時から港町として栄え、「四国の表玄関」とでもいえる場所

なので、高僧・名僧との由縁が深い霊場である。

地元では「厄除うたづ大師」と呼ばれ、

また、四国霊場で唯一「時宗」の霊場である。

縁起によると、郷照寺は神亀2年、行基菩薩によって開創された。

行基菩薩は55センチほどの阿弥陀如来像を彫造し、

本尊として安置され、「仏光山・道場寺」と称した。

御詠歌に「道場寺」と詠まれているのもその名残である。

その後、大同2年(807)に弘法大師が訪れ、仏法有縁の地で

あると感得し、大師自身の像を彫造して厄除けの誓願をされ、

この木造の大師像は「厄除うたづ大師」としていまも

広く信仰されている。

京都・醍醐寺の開山として知られる理源大師がこの寺に籠山し

修行したのは仁寿年間とされ、また、浄土教の理論的基礎を築いた恵心僧都が霊告を受けて釈迦如来の絵を奉納し、

釈迦堂を建立したのは寛和年間とされている。

さらに、仁治4年には『南海流浪記』の著者及び中院流の祖である高野山の道範阿闇梨が配流となったとき、この寺を仮寓にした。

「時宗」の開祖・一遍上人は、正応元年に逗留して易行・浄土教の教えを広めたことから、真言・時宗の2教の法門が伝わることになり、八十八ヶ所の中で特異な霊場となり、

今日も真言三密の教え・浄土易行の教えが脈々と伝わっている。

第79番札所 金華山 高照院 天皇寺

第79番札所 天皇寺

天平年間に四国巡錫の為に当地を訪れた行基は、鉱石が多く

産出されるこの山が、カナヤマビメとカナヤマヒコの

御座す山であるとし、金山と名付ける。

そしてこの金山中腹に薬師如来を御本尊とした金山摩尼珠院を

建立し、この地が神仏習合の地であることを現した。

後の弘仁年間に空海が訪れ、朽ち果てた金山摩尼珠院を

現在の79番札所の場に移動させ、金華山妙成就寺摩尼珠院と

して中興する。

空海を中興の思いへと向かわせたのは、御神体金山を鎮護する金山権現との出会い、そして金山中腹より湧き出る御神水との感応にあった。ありとあらゆるすべての蘇生が可能であると確信を得た空海は、この耶蘇の地にて十一面観音菩薩・阿弥陀如来・愛染明王を刻み堂宇に安置する。

後の保元の乱により讃岐へと配流された崇徳天皇と空海御手彫阿弥陀如来の出会いは、空海中興金華山妙成就寺摩尼珠院を崇徳天皇永代別等職へと至らせることとなる。

崇徳天皇御崩御の後、寺院境内に崇徳天皇社が造営され、後嵯峨天皇による永代別等職の詔を賜り、

崇徳天皇供養の寺、崇徳天皇寺と呼ばれるようになった。

明治時代の廃仏毀釈による廃寺という現象は、筆頭末寺であった奇香山仏乗寺高照院院主らの尽力による、今日の金華山天皇寺高照院を生み出すこととなった。

天皇寺の見どころは三輪鳥居

天皇寺境内にそびえ立つ朱色の鳥居は、奈良県大神神社と同系の

三輪鳥居 であり、両部神道を源とする三輪神道で境内が荘厳されている

ことを表した鳥居である。

鳥居向かって左側には源頼朝寄進の下乗石、天皇寺境内正面には

崇徳天皇社が建立されている。

下の画像は八十八名物の「ところてん」のお店です。

多度津から高松に行く途中によく見たところてんの

看板が気になっていて立ち寄ったら

近くに 第79番札所 天皇寺 がありました。

お店は「清水屋」さんで かなり古くからの営業で感じの

良いお店です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?