四国八十八ケ寺の67番から71番の札所に行って来ました。(2020-11-25)

2020/11/25には家内の友人と一緒に四国八十八ケ寺の67番から71番の札所を回って、その後 財田町の道の駅に寄ってから

「環の湯」に入って来ました。

2020/11/28には四国八十八ケ寺の71番の札所にお参りしてから、

まんのう町の「塩入温泉」に入り

その後 「まんのう公園のイルミネーション」を見て来ました。

2020/11/25に 67番札所の大興寺に行き、68番札所の神恵院と

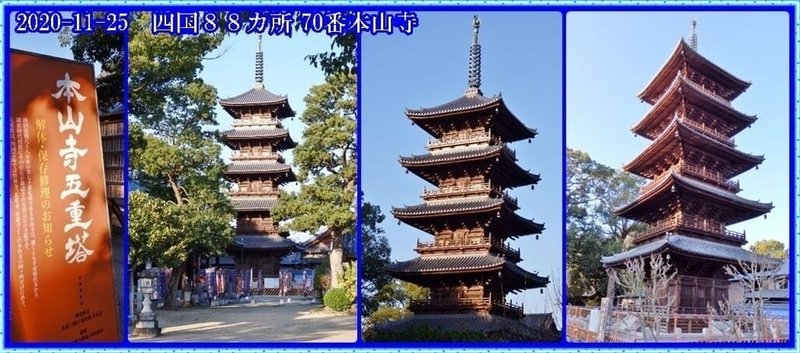

69番札所の観音寺に行き、70番札所の本山寺に行って来ました。

2020/11/28には71番札所の祖谷寺に行って来ました。

68番札所と69番札所は同じ場所にありました。

70番札所の本山寺には五重塔がありとても立派なお寺でした。

71番札所の祖谷寺は子供のころの「七ヶ所まいり」の記憶があります。

下の画像は 第67番 大興寺・第68番 神恵院・第69番 観音寺

第70番札所 本山寺・第71番札所 弥谷寺 です。

第67番札所 小松尾山 不動光院 大興寺

大興寺の歴史・由来

地元では大興寺というより、山号にちなむ「小松尾寺」という

呼称が親しまれ、近傍一帯の集落を小松尾と呼ぶ。

縁起によると、天平十四年熊野三所権現鎮護のために

東大寺末寺として 現在地よりも約1キロ北西に建立され、

延暦11年 大師の巡錫を仰ぎ、弘仁13年 嵯峨聖帝の勅により

再興されたと伝えられている。

しかしながら、戦国時代末、長宗我部元親の兵火により一部を

残してことごとくを焼失、慶長年間に再建されたが再び焼亡、

本堂は寛保元年(1741)に建立されたものである。

現在の大興寺は真言宗の寺院であるが、往時真言二十四坊天台十二坊が

甍を連ね、同じ境内で真言天台二宗が兼学したという珍しい来歴を持つ。

そのためか天台宗の影響が大きく、本堂に向かって左側の弘法大師堂と

ともに、右側に天台宗第三祖智顗を祀る天台大師堂があるという配置に

その名残を留めている。

香川県の文化財として指定されているのは次の5件である。

1つは像高84センチの本尊藥師如來坐像で、

平安後期、檜寄木造り、漆箔、伝弘法大師作。

鎌倉時代後期建治2年の銘がある天台大師坐像は

檜寄木造り彩色で像高77.4センチ。天台大師の彫像は極めて少ない。

弘法大師坐像は近年の調査により天台大師坐像と同じ建治2年の作で

あることが判明し、文化財として指定された。

四国最古の銘のある弘法大師像である。

仁王門にある雄渾な二つの金剛力士立像は仏師として名高い運慶の作と

伝えられ、像高314センチ。鎌倉初期の作、八十八ヶ所中最大とされる。

「大興寺」と記された扁額には文永4年の年号と

「従三位藤原朝臣経朝」の裏書きがある。

大興寺の見どころ

本堂の「七日燈明」 : 本堂で赤い蝋燭を7日間灯し祈祷していただく

もの。

仁王門 : 風堂々とした金剛力士像は仏師として

名高い運慶作と伝えられます。

第68番札所 七宝山 神恵院

第69番札所 七宝山 観音寺

神恵院の歴史・由来

六十八番・神恵院も六十九番・観音寺も琴弾公園内の琴弾山の中腹に

あります。2つの札所が同じ境内に存在する、とても珍しい霊場です。

開基したのは法相宗の高僧・日証上人といわれています。

大宝3年この地で修行中、宇佐八幡宮のお告げを受け、かなたの海上で神船と琴を発見。琴弾山に引き上げ、「琴弾八幡宮」を建立して祀りました。

このとき、神宮寺として建てられた寺が起源とされています。

大同2年弘法大師が琴弾八幡宮の本地仏である阿弥陀如来を描いて本尊として祀り、後に院号を「神恵院」とし、六十八番霊場としました。

その後、明治初年の神仏分離令で八幡宮は琴弾神社と神恵院に分離され、

神恵院は麓の観音寺境内に移転。

同時に八幡宮に安置されていた阿弥陀如来像も西金堂に移されました。

以降、「神恵院」は西金堂(2002年に新築)を本堂に、

阿弥陀如来像を本尊として今に至っています。

神恵院の見どころ

本堂 : 2002年に新しく建立された本堂は、コンクリート打ちっぱ

なしで 白木と組み合わされた近代的な造り。

宝物館 : 「釈迦涅槃像」や「琴弾八幡本地仏像図」

「琴弾宮絵縁起図」など、国の重要文化財に指定された

寺宝が数多く納められています。

観音寺の歴史・由来

観音寺が第六十八番・神恵院と同一境内にあり、開基も創建の時期や由縁も同じであることは、前項で述べている。

ただ、創建されたころの寺号は「神宮寺宝光院」と称した。

以来、100年後の縁起からたどる。大同2年、弘法大師は琴弾八幡宮の本地仏である阿弥陀如来像を納めたとき、この寺の第7世住職となって入山したと伝わる。そこで大師は、琴弾山の中腹に奈良の興福寺に倣って

中金堂、東金堂、西金堂の様式で七堂伽藍を建立し、

その中金堂には本尊とする聖観世音菩薩像を彫造して安置した。

さらに、この地に仏塔を建てて瑠璃、珊瑚、瑪瑙などの七宝を埋め、

地鎮をしたことから、寺名の神宮寺を「七宝山・観音寺」に改め、

霊場に定めたとされている。

桓武天皇はじめ3代の天皇の勅願所となり、また室町時代には足利尊氏の子・道尊大政大僧正が住職として45年間務めるなど、寺運は隆盛を誇った。

だが、やはり明治新政府の神仏分離令により本地仏を移し、

一境内に二霊場となった。

本堂は、金堂とも呼ばれて室町時代の建築で国指定重要文化財。

朱塗りの柱が色鮮やか。

境内には宝物館があり、彫刻としては珍しい「仏涅槃像」(厨子入り、平安〜鎌倉時代)をはじめ、絵画では「琴弾宮絵縁起」(絹本著色、鎌倉時代)、「不動二童子像」(絹本著色、室町時代)のほか、前項で触れた本地仏像など国の重要文化財が数多く収蔵されている。

観音寺の見どころ

琴弾宮絵縁起 : 開基の日証上人が琴弾八幡宮を創建した由来を描い

た大和絵で、中央の山頂付近に社殿の様子が描かれ

ている。

最古の落書き : 本堂に「常州下妻庄…貞和三年…」(南北朝時代)

などと書かれ、貴重な遍路文化の資料とされる。

第70番札所 七宝山 持宝院 本山寺

本山寺の歴史・由来

四国霊場では竹林寺・志度寺・善通寺とこの本山寺の4ヶ所だけという

五重塔が目印。天暦3年(950)の建立でしたが損傷が激しく明治43年に

再建されました。また、本尊は馬頭観世音菩薩で四国霊場では唯一の

もの。頭上に馬頭をいただく観音様で、祀られている本堂のそばには

馬の像が控えています。大同2年(807)平城天皇の勅願により、

弘法大師が七十番札所として開基。

当時は「長福寺」という名で、本堂は大師が一夜ほどの短期間にて

建立したという伝説が残ります。

およそ2万平方メートルの広大な境内には国宝の本堂はじめ、

仁王門、五重塔、鎮守堂、大師堂、十王堂、赤堂(大日堂)、慰霊堂、

鐘楼、客殿などが並び、大寺として栄華を極めた当時を偲ばせます。

天正の兵火では長宗我部軍が本堂に侵入の際、住職を刃にかけたところ

脇仏の阿弥陀如来の右手から血が流れ落ち、これに驚いた軍勢が退去した

ため本堂は兵火を免れたといわれます。

この仏は「太刀受けの弥陀」と呼ばれています。

その後、「本山寺」と名を改め、今に至ります。

本山寺の見どころ

本堂 : 国宝に指定され、一重寄棟造り、本瓦葺きの風格あふれる

建物 正安2年(1300)建立の奈良風の造りです。

五重塔 : 明治43年、住職の頼富実毅が再建。

遠くからでも望め本山寺のシンボルとなっています。

仁王門和様:唐様・天竺様という三つの様式の山門。

全国でもほかに例のない、どっしりとした構えの

八脚門は国指定の重要文化財です。

鎮守堂 :室町時代末期の様式を残す小さな社。

桧皮葺き屋根の素朴なたたずまいです。

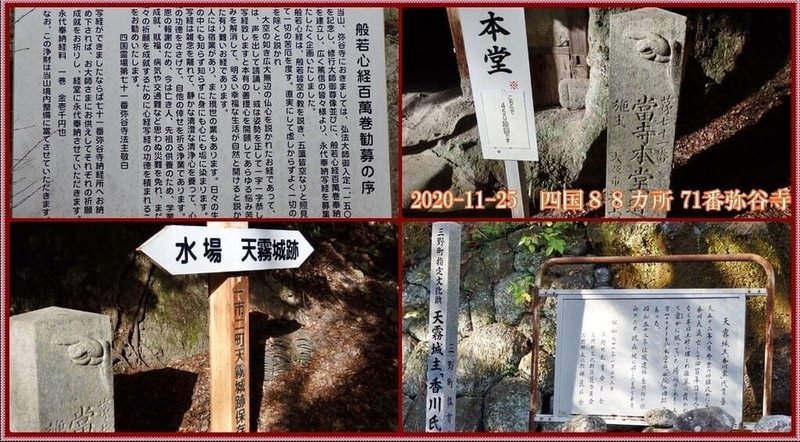

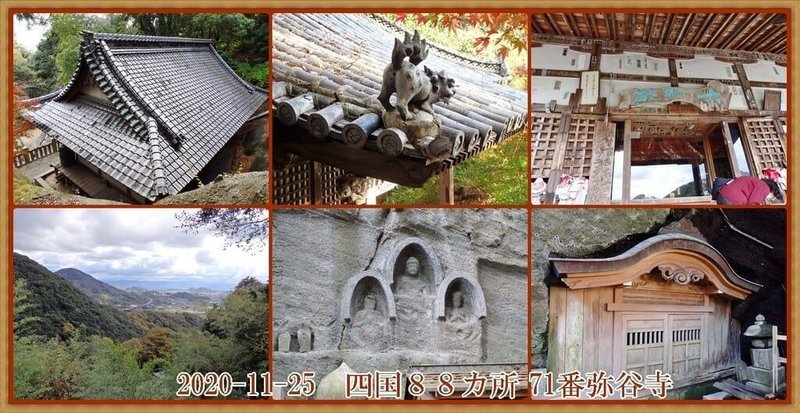

第71番札所 剣五山 千手院 弥谷寺

弥谷寺の歴史・由来

創建について :今からおよそ1300年前。人皇第45代聖武天皇の勅願に

より、行基菩薩が堂宇を建立し、疾病平癒の為、

光明皇后により、『大方広仏華厳経』がお祀りされ、

寺院を創建したといわれています。

また、華厳経以外にも、寺宝の経典の中には天平年間

724年頃につくられた経典が残っており、少なくとも

724年以前には寺院が建立されていた事が伺へ、

大師生誕(774年)の50~100年程前に創建された事が

分かっています。

霊山信仰 :弥谷寺のある弥谷山は、古来より霊山(仏山)として

信仰されたといわれ、日本三大霊場の一つに数えられたと

されます。古来より、人々は山々に仏や神が宿ると信じ、

その山を霊山(霊峰)と呼び 信仰の対象としたとされ、

この信仰は、お遍路の元となった、辺(遍)路信仰の

1つともいわれています。

弥谷山の霊山信仰では、『本堂下にある、水場横の洞窟が

神仏のせかいへの 入口だといわれ、特別強く信仰された。

獅子之岩屋 :『弘法大師が9~12歳の頃、この岩屋にて修学に励まれ

た』といわれています。

また、寺院創建の頃より、この岩屋の右手奥にある

洞窟は経蔵として使われていたとされ、大師はこの経蔵

から経典をとりだし、岩屋の窓(明星之窓)からの

明かりで、修学に昼夜問わず励まれたといわれています。

岩屋の形が『獅子が咆哮をあげた形に見える事から

獅子之岩屋』と呼ばれ、「獅子の咆哮は仏の説法と同じ」

という仏教の信仰から、この岩屋の前で信心をおこし参拝

する事で、『その身につくあらゆる厄災を獅子が食べ尽く

し、その身を護る』といわれ、信仰されています。

洞地蔵尊 :首から上の病に御利益があるといわれるお地蔵様です。

獅子之岩屋に向かう途中の大師堂内より参拝でき、座って

岩壁の10㍍上方を見上げないと姿を見る事ができない

お地蔵様です。

弥谷寺の見どころ :大師堂本堂・獅子の岩屋・弥陀三尊磨崖仏

(大師堂から本堂へ向かう途中の岩壁にあり、

大師が刻んだとされています。

「磨崖仏(まがいぶつ)」と呼ばれ、

真言を唱えると極楽往生ができるともいわれます。

71番札所 祖谷寺の近くに道の駅 「ふれあいパークみの」があり

「いやだに温泉」があって弟と来たことがあります。

近くの「鳥坂まんじゅう」の店で名物の酒まんじゅう買って食べました。

私達の小学生時代には、春と秋のお彼岸の中日には、「七ヶ所まいり」が

あり、弁当をさげて、友達と、おまいりした。

七ヶ所めぐりの寺々は

●第71番 弥谷寺 ●第72番 曼陀羅寺 ●第73番 出釈迦寺

●第74番 甲山寺 ●第75番 善通寺 ●第76番 金倉寺

●第77番 道隆寺 です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?