2. 砂漠で迎える朝、ヒツジを欲しがる少年

こうして誰とも本当の話ができないまま、僕は独りで生きてきた。そして六年前のある日、サハラ砂漠に不時着した。エンジンのどこかが壊れてしまっていたらしい。けれど技師も乗客もいなかったので、僕は意を決して、たった一人で大変な修理に臨んだ。僕にとっては生きるか死ぬかの問題だった。飲み水だって一週間分あるかないかだった。

それで最初の夜は、人間の住む土地から千哩も離れた砂の上で眠った。海の真ん中で難破して、いかだに乗り漂う遭難者よりもずっと孤独だった。だから夜明けとともに、どこからか不思議な声がして起こされたときにはどれだけ驚いたことか。その声はこう言っていた。

「お願いがあるんです…ぼくにヒツジを描いて!」

「なんだって?」

「ヒツジを描いて…」

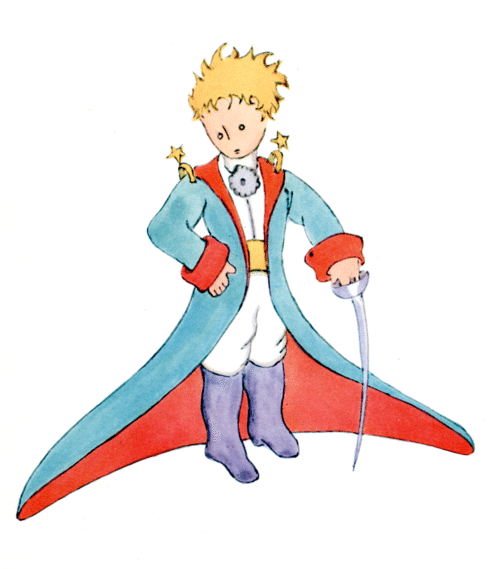

僕は雷に打たれたみたいに飛び起きて、よく目を擦り、目を凝らしてみた。するとまったく風変わりな少年が、僕のことをまじまじと見ているじゃないか。これがあとになって、試行錯誤の末なんとか描き上げた彼の肖像画。僕の絵の魅力はもちろん実物には遠く及ばないけれど、それは僕のせいじゃない。画家になるという夢は六歳のときに大人たちのせいで諦めていたし、ボアの外側と内側以外、何も描く練習などしてこなかったのだから。

とにかく僕は驚きのあまり目を丸くして、そこに現れた少年を見つめた。なにせ僕はそのとき、人の住むところから千哩も離れたところにいたんだ。というのに、その少年は途方に暮れているわけでもなければ、疲れて、あるいはお腹が空いて、はたまた喉が渇いて死にそうだという風にも見えないし、怯えている様子もまるでなかった。彼はどこを取っても、人里離れた砂漠に迷い込んだ子ども、という風体ではなかった。僕はやっとのことで口を開くと、彼に言った。

「で…こんなところで何をしてるの?」

すると少年はもう一度、それが深刻なことであるかのようにゆっくりと言った。

「お願いです…ぼくにヒツジを描いて」

あまり不可解なことに遭遇すると、あえてそれに逆らおうとはしないものだ。人の住むどんな場所からも遠く隔てられ、死の危険に晒されているというときにまったく馬鹿げてはいたけれど、僕はポケットから、一枚の紙と万年筆を取り出した。でもそこで、今まで勉強してきたことといえば地理に歴史、算数や文法くらいだというのを思い出して少年に(ちょっと不機嫌になりながら)絵は描けない、と告げた。彼はこう返した。

「へいきだよ。ヒツジを描いて」

ヒツジなんて描いたこともなかったので、僕は彼のために、自分に描けるたった二つの絵のうちの一つを描いてみせた。ボアの外側の絵だ。そして少年がこう返事するのを聞いて、僕は吃驚した。

「ううん!ぼくが欲しいのはボアに食べられたゾウじゃない。ボアはとても危険だし、ゾウはひどく場所をとるでしょ。ぼくのところはすごくせまいんだ。ヒツジがほしいの。ヒツジを描いて」

そう言われ、描いてみた。

彼はじっくり見てから言った。

「ちがう!もうずいぶん病気じゃないか。ほかのを描いて」

次のを描くと、僕の友だちは優しくたしなめるようにほほ笑んだ。

「ほら見て…ヒツジはヒツジでもこれは雄ヒツジ。ツノがあるでしょ…」

描き直してみたが、今度のもはね返された。

「年を取りすぎだよ。ぼくは長生きしてくれるヒツジがいいんだ」

それでもう我慢できなくなり、さっさとエンジンの分解に取りかかりたかったのもあって、僕は投げやりにこんな絵を描き、そして言い捨てた。

「これが箱ね。君が欲しがってるヒツジはその中」

けれど、僕の若き審判の顔がぱっと輝くのを見てまた驚いた。

「そうそう、こういうのがほしかったんだ!この子はたくさん葉っぱを食べるかな?」

「どうして?」

「ぼくのところはとにかくせまいから…」

「きっと大丈夫。君にはうんと小さなヒツジをあげたからね」

彼は絵を覗き込んで言った。

「そんなに小さくないよ… みて!眠ったみたい…」

これが僕と、王子さまとの最初の出会いだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?