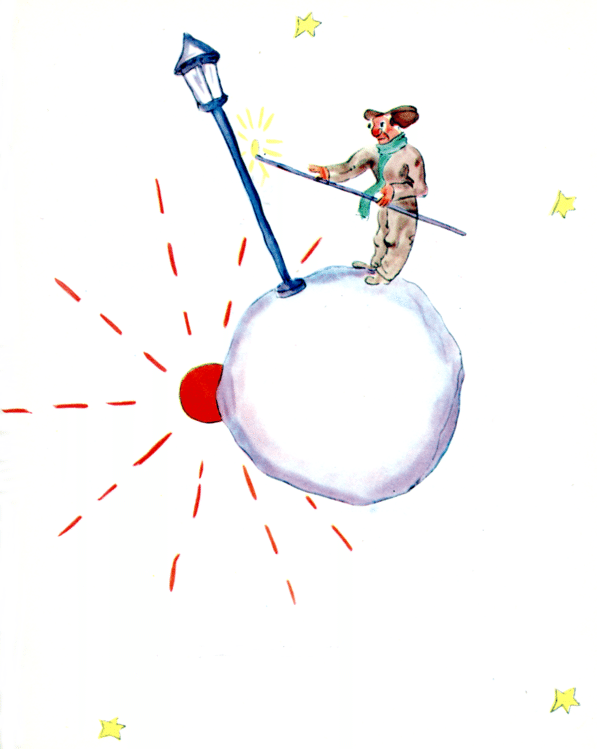

14. 点灯夫の星

五番目の星は、とても興味深いところだった。それまでで一番小さな星。街灯がひとつ、点灯夫がひとりやっと入れるだけの広さしかなかった。宇宙の片隅の、家もなければ住民もいない星に街灯ひとつと点灯夫ひとり、それがいったい何になるのか、王子さまにはいまいちわからなかった。けれど彼はこう呟いた。

――たしかにこの人のやっていることはバカバカしいかもしれない。でも、王様やうぬぼれ屋、ビジネスマンや酒呑みほどじゃないな。少なくとも、この人のしていることには意味がある。この人が街灯を点けるのは、まるで星がひとつ、花がひとつ、新しく生まれるみたいなことだ。そして街灯を消すと、花や星は眠りにつく。とても素敵な仕事だ。これこそ役に立つ仕事だよ、だって素敵なんだもの。

その星に近づくと、王子さまは敬意を込めて点灯夫にあいさつをした。

「こんにちは。どうして今、灯りを消したの?」

「決まりだからね」点灯夫は答えた。「こんにちは」

「決まりって何?」

「この灯りを消すことだよ。こんばんは」

そして彼は灯りを点け直した。

「じゃどうして今また灯りをつけたの?」

「決まりだからさ」点灯夫は答えた。

「わからないな」王子さまは言った。

「わからなくてもいい」点灯夫は言った。「決まりは決まり。こんにちは」

そして彼は灯りを消した。

それから赤いチェックのハンカチを取り出して、額の汗を拭った。

「とんでもない仕事をしているさ。昔はまだマシだった。朝、灯りを消して、夜になったら点ける。昼間は休んでいられたし、夜中も眠っていられた」

「じゃ、そのときから決まりが変わったの?」

「決まりは変わってないよ」点灯夫は言った。「だから困っているんだ!星の自転が年々、どんどん速くなっていってね、なのに決まりは変わらない!」

「それで?」王子さまは言った。

「それで、今やこの星は一分で一周するから、もう一秒だって休めない。一分に一回、点けたり消したりしているんだ!」

「それはおもしろいや!ここでは一日が一分で終わるなんて!」

「おもしろくもなんともないさ」点灯夫は言った。「もうボクらは一ヶ月も話をしているんだよ」

「一ヶ月?」

「そう。三十分。三十日!こんばんは」

そして彼はまた灯りを点けた。

王子さまは彼を見た。そしてこんなにも決まりに忠実な点灯夫のことが好きになった。昔、椅子を引いて見に行った夕暮れの景色のことを思い出した。彼は友だちの手助けをしてあげたくなった。

「あのね…休みたいときに休める方法を知ってるよ」

「いつだって休みたいさ」点灯夫は言った。

仕事に忠実でありながら怠け者、ということもあるものだ。

王子さまは続けた。

「きみの星はとても小さいから、おおきく三歩で一周できるよね。ゆっくりゆっくり歩くだけで、ずっとひなたにいられる。休みたいときは歩けばいいんだ。好きなだけ日が長くなるよ」

「それじゃたいした効果はないな」点灯夫は言った。「ボクが何より好きなのはね、眠ることなんだ」

「それは残念」王子さまは言った。

「残念だ」点灯夫は言った。「こんにちは」

そして彼は灯りを消した。

――あの人、と王子さまはもっと遠くへ旅を続けながら思った。あの人はきっと、他のみんなに見下されるだろうな。王様にも、うぬぼれ屋にも、酒呑みにも、ビジネスマンにも。でもぼくには、あの人だけはふざけて見えない。それはきっと、あの人が自分以外の何かのためにはたらいているからだ。

王子さまは名残惜しさにため息を吐き、また考えた。

――あの人とだったら、友だちになれたかもしれない。でもあの星はちっちゃすぎて、二人分の場所はないな…

王子さまは自分では認めたくなかったが、この星に後ろ髪を引かれていたのは、なんといってもそこが二十四時間に千四百四十回も夕日が見られる恵まれた星だからだった!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?