残る仕事。

広告という仕事に従事していると、ときに、“俺の仕事って世の中に残っていくのだろうか?”という、ちょっと悲しげな想いに駆られることがある。じぶんのやっていることは何らかのカタチで世の中に寄与している。(寄与しているはずだと思いたい!)でも、広告という瞬間芸をつくっていると、“俺がやっていることは、その場限りのものに過ぎないのかしら?という想いもある。いや、かつてはその瞬間芸が広告の面白いところだと誇っていた。信じてもいた。だからこそ、瞬間最大風速の強さを面白がり、そこを求めていたところもある。

目立つ広告/話題になる広告は、いまで言うところの、「バズる」「シェアされる」「いいね!やスキの数」のような表層的な評価と似ていると言い換えられるのではないかしら。それが、いまの時代の傾向である以上、表層的と言ってしまうのは短絡で間違いかもしれない。異論もあるだろう。でも、「バズる」にしても「シェアされる」にしても「いいね!やスキの数」にしても、永遠に一定の高いレベルで続けることはできない。いつかは勢いは衰え、違う流れにとって代られることになる。その赤い戦場は、その繰り返しだ。盛者必衰ということだ。

それよりも、より長く続く効果を求める方が理に叶っているのではないかと言う考えに、いまは時代もじぶんも傾倒しているのではないだろうか。そしてそれは中小企業をはじめ、コミュニケーション活動に贅沢な予算を投じられない企業に向く考え方だと思う。じぶんの器量やいまの考え方にもその方が合っている。だから、楽しく長く気持ちを込めて取り組むことができるんだと思う。

より長く続ける取り組みの一例が「ブランディング」と言うことではないだろうか。単にイメージを変えることでも、ロゴやビジュアルをカッコよくすることでもない。明らかに、そのように勘違いしているケースも散見されるけど、それはいろんな機会に語っているので、ここでは「残る仕事」と言う考え方で捉えたい。

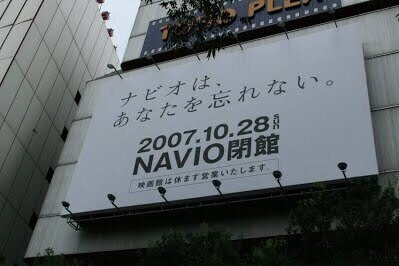

広告の仕事における残るとは、記憶に残る、風景の中に残る、偉業として残る、長く世の中に残り続けるなど、いろいろな“残るカタチ”があるだろう。いちばん目の「記憶に残る」はエポックメイキングな出来事に出会うか、自らの仕事がエポックを画する必要があるだろう。にばん目の「風景の中に残る」は施設や商品のネーミングなどにあたるだろうか。でも、その施設や商品がロングセラーになってくれないといけない。さんばん目の「偉業として残る」はワタシには縁がない。そんなすごい仕事にはすごい実力とほんの少しの運も必要だ。よんばん目の「長く世の中に残り続ける」は、少なくても10年以上続いているブランディングの仕事だろう。これなら、ワタシにも、みんなにも、可能性があるのではないだろうか。

10年以上続いていると言うことは、つくり手とクライアントが良好な関係にあると言う証だ。良好な関係でいられるのは、一緒になって展開しているコミュニケーション活動が良い効果をもたらしている証でもある。プラスの相乗効果が続いているのだ。イージーに「ブランディングできている」「ブランディングできていない」と評価するよりも、まずは最初に10年以上続いていくための錆びないコンセプトと、錆びないコアアイデアを持つことが出来たかどうかを自己評価してみることが大切だと思う。

そしてそれ以上に、つくり手もクライアントも10年(少なくとも5年くらいはね!)は付き合う気持ちがあるか?付き合えそうか?と言う覚悟と判断を持っていないと「長く世の中に残り続ける仕事」にはならないと思う。中小企業に代表される贅沢にコミュニケーション活動に予算を分配できない企業では、「長く世に残り続ける仕事」を志向してみることが、ブランドイメージの醸成や売り上げの増加、社内の活性化、良い人材の確保などにつながっていくと思う。それは、2000年代に入り、有料媒体を使った広告コミュニケーションから、メディアニュートラルな考え方でのコミュニケーション(コミュニケーションのデザイン)へと、時代もじぶん自身の仕事の色合いもドラスティックに変わってきたプロセスを体感してき思うことでもある。

さて、じぶんがこれまでやってきた仕事で「残る仕事」はどれだけあるだろう。これから、どれだけ残すことができるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?