#99 日本人の『自然観』と環境保全型農業

本書は、日本と西洋(主に欧州)の雑草の性質・認識のされ方の違いを通して、日本人の特徴や自然観がいかに形成されてきたのかを紐解いていく本だ。

日本の環境保全型農業は欧州と比べると進んでいない。一般的には温暖湿潤な気候による有機栽培の技術的な難しさが理由に挙げられる。しかし理由はそれだけだろうか。そこで今回は、本書で取り上げられる日欧の「自然観」の違いに焦点を当て、掘り下げることで、どうしたら「環境保全型農業」を進めていけるのかについて考えようと思う。

宗教観からみる日本と西洋の「自然観」の違い

本書には宗教観と自然観について書かれた箇所がある(pp.47-60)。

日本のように自然が豊かな場所では、人々はありとあらゆるものに神を感じていた。これはアニミズムと呼ばれる自然信仰である。日本では、八百万の神々は私たち人間と同じように自然の恵みを享受し、自然の中で生きていた。だから日本人にとって、植物も動物も人間も皆自然の一部で、自然に内包されている存在だったのだ。

一方、西洋のように自然の恵みが少ない場所では、唯一の天の神に救いを求めた。例えば、キリスト教では、自然は神が人間のために創ったものであり、恵みを得るためには、自然は克服されるべき存在だった。

このような捉え方の違いが、日本と西洋の、共にある自然、克服すべき対象である自然、という異なる「自然観」を生んだ。

自然の豊かさと「環境保全」意識

農業は自然が貧相なところで発達した

そもそも農業は、自然が貧相なところで発達した。なぜなら自然が豊かな所では、森の木の実等の食べ物が豊富で、わざわざ農業をする必要がなかったからだ。

例えば縄文時代後期に九州に伝わった稲作は、わずか半世紀の間に東海地方西部まで急速に広まった。しかしそれより東側にはなかなか広まらなかったという。なぜなら東日本が今より温暖で、豊かな落葉広葉樹林が広がっていたからだ。

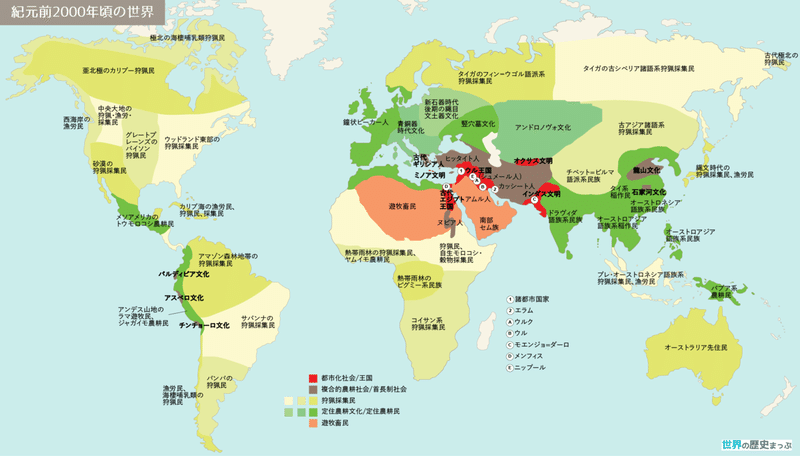

日本より自然が貧相な欧州(※3)では、紀元前2000年頃、スウェーデン、ノルウェーの南部以南の欧州諸国では農業が始まっていた。一方同時期の日本はまだ「縄文時代の狩猟採集、漁労民」である。【地図1】

【地図1】紀元前2000年頃の世界地図 ©世界の歴史まっぷ

農業による環境破壊と「環境保全」意識の関係

欧州での環境保全の意識が生まれたのは、人間の力が大きくなることで自然破壊や環境汚染が顕在化し、自然環境は守らなければ劣化していってしまうからだ、と本書では説明されている。

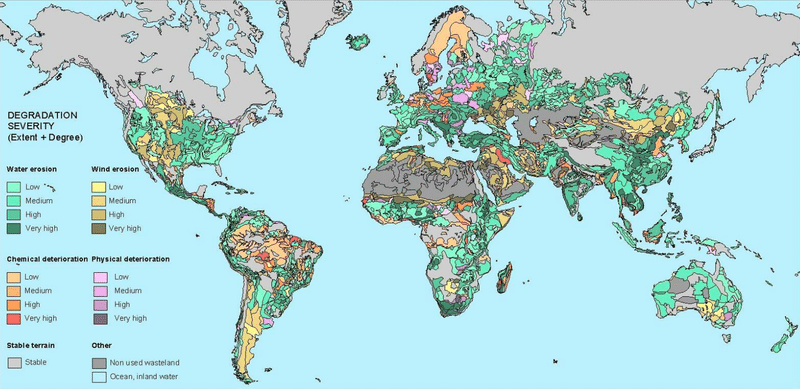

【地図2】は土壌の劣化状況を示している。日本の土壌が安定状態なのに対してヨーロッパは水による浸食や化学的・物理的劣化が目立っていることがわかる。このような土壌劣化は、生産性のある土地を求めた農地開発・規模拡大によって、地力低下、土壌浸食、塩類集積(※1)、水不足などで環境が破壊されていることを意味している。

土壌が安定している日本では、昆虫や植物の種類も豊富で(※2)、放っておけば畑もすぐに草むらになる。つまり、日本の自然は人間が管理しきれないほど豊かで旺盛だということだ。また、日本の水田は、天然の砂防ダムの役割を果たし、土壌流失を防いでいる。水を入れ替えることで塩水集積も起きにくく、山からの水や落ち葉、刈草が栄養を補給してくれるから地力も衰えない。そのような恵まれた状況では自然環境を「保全しなければ」、という危機感は持ちにくい。

事実、日本で環境保全型農業という概念が登場したのは、世界でも環境保全の流れが活発になり始めた1990年代以降のことだ[1]。2016年の資料からも、日本の有機農地面積割合は全耕地の0.2%で、イタリア14.5%、ドイツ7.5%、フランス5.5%と比べてると、その割合は低い[2]。

【地図2】人為的土壌劣化の世界評価

Global Assessment of Human-induced Soil Degradation

各色の濃さによって浸食、劣化の度合いを示している。

グリーン:水による浸食/イエロー:風による浸食/オレンジ:化学的劣化/マゼンタ:物理的劣化/グレー:安定状態

日本での環境保全型農業を模索する

豊かな自然と、環境を破壊しない水田システムのおかげで日本人は「環境保全」意識を持ちにくいことをみてきた。

EUの共通農業政策には環境保全の点で手本になる部分も多いが、「保全」という概念がなじみにくく環境保全型農業が進んでいないのであれば、日本なりの方法を模索する必要がある。そこで先ず、日本の有機農業の課題を整理してみる。

・・・

環境保全型農業の一つである有機農業については、多くの研究がある。[3][4][5][6]を読んでみると、有機農産物が日常に浸透しない理由はサプライチェーンの各段階ごとに以下のようにまとめられる。

生産:収量・品質が安定しにくく、販路や価格も不安定である

流通:(生産段階の課題に関連して)卸売り業者にとっても扱いにくい農産物である

消費:安心・安全といった利己的なメリットだけでなく、有機農産物が環境に配慮した農法であるといった利他的な意義(エシカル消費)への理解・共感が広がらない

生産、流通の課題は、いわば業界構造の課題である。しかし消費段階での課題については、単に普及させるための媒体が少ないからだけではなく、「環境保全型農業」という言葉を具体的にイメージできていないことも影響しているだろう。

【提案】「自然を利用してきた」という歴史から消費を考える

ではどうすればよいのか?あくまでも個人的な意見だが、私はエシカル消費の「エコ」の部分の概念と日本人が「自然をうまく利用してきた」という歴史をつないで伝えることが有効だ思う。

目まぐるしく変化し、時に恩恵を時に災害をもたらす自然と共にあった日本では、自然環境をうまく利用して作られた食べ物がたくさんある。例えば各地の日本酒や漬物類(すんき漬けなど)、調味料(味噌、醤油、黒酢)、野菜加工品(とんぶり)などの、各地の伝統食品や特産品と呼ばれるものだ。

伝統食品がその土地の農産物を原料に伝統製法で造り続けられることは、地域の生物多様性(伝統種の遺伝的資源など)や伝統知を継承することになる。伝統食品の多くは、添加物や化学肥料や農薬に極力頼らない方法で作られているから、環境配慮としても有効だろう。

日本の自然から生まれた伝統食品を知り、理解し、選ぶこと(食べること)は、環境配慮といったアンテナを張っていなくても、気づいたらそういう農産物を消費していることにつながる。この、「気づいたら環境に配慮したものを食べていた」、というのもエシカル消費の一つの在り方ではないか。

ただ、全ての伝統食品が有機栽培などの環境保全型農業に由来するとは限らない。伝統製法であること、また生産過程で環境に配慮していること等を「地理的表示(GI)保護制度」等のガイドラインで示したり、そのような伝統食品を評価する仕組みがあれば、環境配慮している生産者も、興味を持つ消費者も増えるのではないか。

おわりに

生産技術や流通課題からのアプローチも大切だが、その土地の農業、人々の生活、風景といった”ランドスケープ”的視座から考えられることもたくさんあるだろう。またその点でも、EUの農業環境政策や農村開発政策から学べることが多くあるはずだ。

注釈

(※1)作物が土壌の養分を吸収してやせた土地になる。また化学肥料で補える栄養素には限界があるため、砂のような土壌になり、風や水によって土壌が浸食されてしまう。1㎝の表土が生成されるには約200~300年かかると言われており、作物を栽培する30㎝の土を作るためには6000~9000年の歳月を要するという。一方で、地力を上げるための肥料もまた、砂漠化の原因になっている。それが塩類集積という現象だ。土壌中の水分が蒸発し、ミネラルなどの栄養分が土壌表面に残り蓄積することで植物が育たない環境になってしまうそうだ。(pp.114-115参照)

(※2)ヨーロッパでは生き物の種類が少ない。同じ島国である英国と比較してみると、日本の植物数は約5300種で、そのうち固有種が約1800種ある。対して英国は植物が約1600種、そのうちの固有種がわずか約160種だそうだ。(p.79参照)

(※3)p.67に「ヨーロッパの自然は日本に比べて貧相である。」という記述があるためそのまま引用した。日本と比べて冷涼な地域で植物が育ちにくいということ、そもそも生息する動植物種が少ないという意味でこの言葉を使っていると思われる。

参考文献

[1]佐藤剛史 (2004):地方自治体における農業環境政策の現状と課題 主に生物多様性保全の視点から:九州大学大学院農学研究院学芸雑誌. 59 (1), pp.49-62

[2]農林水産省(2109):有機農業をめぐる我が国の現状について

[3]「有機農業を含む環境に配慮した農産物に関する意識・意向調査」:農林水産省(2016年2月)

[4]今井希(2015):農産物流通を通じた有機農業の推進:日本情報経営学会誌 Vol. 35, No. 2 pp.31–41

[5]堀内芳彦(2019):有機農産物等の市場拡大の要件:農林金融2019.7 pp.2–18

[6]大西茂、田中勝也(2019):「エシカル消費」としての地域農産物に対する消費者選好:環境情報科学、学術研究論文集33 pp.163–168

おまけ:伝統食品関係の過去の記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?