人間ヴェルディ:彼の音楽と人生、そしてその時代 (10)

著者:ジョージ・W・マーティン

翻訳:萩原治子

出版社:ドッド、ミード&カンパニー

初版 1963年

この本で著者、ジョージ・マーティンはヴェルディの充実した87年の生涯を41章に亘って綴っていて、それを4部に区切っています。それぞれの部に副題はありません。私がつけるとすれば、第一部は「おいたち」と「初期」。今回始める第二部前半には「ヴェルディアン・オペラ確立期」にしたいと思います。

第二部 ヴェルディアン・オペラの確立期

目次

10章:ミラノの新しい友人達と「ロンバルディア人」(1842―1843;28歳から29歳)

テミストクル・ソレラ・アンドレア・マッフェィと伯爵夫人・ジョセピーナ・アッピアーナ夫人・検閲との最初の対決・「ロンバルディア人」を分析・パトロンへのオペラ献呈の慣習・パルマ市での「ナブッコ」上演・ジョセピーナ・ストレッポーニとの関係

【翻訳後記】パルマ公国のファルネーズ家とその後のスペイン系ブルボン家・パルマ市のレジオ劇場と洗礼館・「ロンバルディア人」の3つのいい音楽場面をYouTubeで鑑賞

(順次掲載予定)

11章:ヴェニスと「エルナニ」(1843―1844;29歳から30歳)

12章:苦役時代(1)1844―1845;30歳から31歳

13章:苦役時代(2)(1845―1846;31歳から32歳)

14章:ビジネスとしてのオペラ作曲と「マクベス」(1846―1847;32歳から33歳)

ミラノの新しい友人たちと「ロンバルディア人」

(1842~1843年:28~29歳)

「ナブッコ」の成功で、ヴェルディはミラノ市の文壇と社交界に出入りすることになる。まずはそこの男性たちと交友し、彼らに人格を認められると、次は婦人たちとも。台本作家のソレラとは、1839年の「オベルト」以来、3年以上も一緒に仕事をしてきたが、彼はヴェルディを社交界に紹介していない。理由はヴェルディの性格が、シャイかと思うと突然ムッとするとか、若き好男子として不適格だったこともあるが、ソレラ自身にも問題があった。

ソレラはミラノで、すでにかなり有名だった。彼の詩は公に朗読され、議論され、彼のカンタータはスカラ座で演奏され、男性からはなかなか面白いヤツと思われていたが、ご婦人方からは、ちょっとワイルドで、距離をおくべきとみられていた。彼はらんらんと輝く眼とドスの効いた声と、若い頃には豊かな黒髪を持った大男だった。そして、人生のありとあらゆる体験を追いかけた。少年の時、ウィーンの学校に行っていたのだが、逃亡して、サーカスに入る。彼の父親はオーストリア政権に捕らえられ、牢に繋がれていた。そのため当然のごとく、彼はイタリアの愛国派になり、共和党員で、反政府運動の、うるさいがユーモアのあるスポークスマンだった。彼は根っからのボヘミアン、つまり自由奔放で、金回りがいい時もよくない時も、成功しようが、しまいが、その生き方を一生涯、貫き通したところが、彼の魅力の一部になっている。いつも、どんなに幸運な時期にも、片めがねをかけていた。ある時期、彼自身の報告によると、彼はスペインの女王様の‘お気に入り’だった。しかし、死んだとき、彼は一文無しで、すでに忘れられかけていて、数人の友人が彼の葬儀のために寄付を募った。

「ナブッコ」の後、ヴェルディは仕事を通して知り合った演劇界関係者の小さいサークル以外の人たちと知り合いになっていく。彼はもともと物静かで、ということは聞き上手で、人気があった。ミラノの紳士たちは、町のカフェまたは劇場で人と会うことが多かった。劇場では幕間の時間が長く、舞台も音楽鑑賞も、社交の一部だった。「ナブッコ」観劇が月に4回目とか、5回目とかになると、次の幕が上がるからといって、ロビーでの会話を中断することもなかっただろう。会話の内容はアートのことから、刑法の改正問題まで、多岐。教養のある男性たちは、意識して、多くの人たちと混じり合い、意見を交換して、考えかたを磨くように努力していた。専門分野の知識や交際範囲の違いなどは、あまり関係なく、現代のアーティストたちのように自分の専門分野だけに特化していなかった。

新しい友好関係の中で、ヴェルディにとって一番大切な人物は、アンドレア・マッフェイだった。彼は翻訳を得意とする詩人で、特にドイツ語と英語の作品を多く手がけていた。さらに彼は社交界で相当上部に属した紳士だった。彼の妻、クララ・マッフェイは、この町で一番重要なサロンを開いていて、そこに集まる友人たちの相には、彼の文学面と彼女の政治面への興味が表れていた。マッフェイが何度かヴェルディと会ったところ、彼の行儀作法は悪くないと伝えられ、マッフェイ伯爵夫人のサロンの集まりに招待された。夜の集まりといっても、正式さはいろいろ。特別の夜の集まりに、伯爵夫人が招待状を出すこともあるし、またある夜には、伯爵夫人は単にご在宅ということもある。その頃ミラノでは夕食は早く、4時と5時の間に家で家族とするのが普通。その後、両親と年長の子供たちは馬車でドライブに出かける。ミラノの町はまだ小さく、中心から、15分も馬車で走れば、郊外に出て、広い田園緑地に出られる。ドライブの後、子供たちは自分の部屋に入り、両親は夜の外出の支度をする。オペラは9時に始まるし、時には舞踏会もあったが、ほとんどの夜は、友人宅、マッフェイ宅などに、ご在宅の友人を訪問するのが慣わしだった。

この夫婦はお似合いの夫婦ではなく、彼らの結婚は不幸だった。ヴェルディが彼と最初に逢ったのは1842年で、44歳のマッフェイは貴族的ではあるが、道楽者的な雰囲気を漂わせた紳士だった。伯爵夫人の方はまだ28才で、美人ではないし、他に特異点があるわけでもなく、サロンのホステス役によくみられる洗練さも持ち合わせていなかった。彼女の魅力は穏やかな身振りと、最高の親愛を込めて人々に接する作法だった。友人たちは、彼女はまるであらゆる人に‘偏愛している’かのようだと、冗談を言っていた。しかし、ただ熱意をこめて人々に接するだけではなく、自分の意見を持ち、それを実に上手に表現できたので、男性は彼女を知的に同等だと考えた。それでも自分の意見を押しつけることなく、サロンにくる男性たちを通して、ミラノの政治的環境に影響を与えていた。彼女とマッフェイは1834年に結婚し、2年後、彼女が22才の時サロンを始め、途中一時オーストリア政権によってミラノを追い出された時期を除いて、ミラノで50年間、サロンを継続した。彼女のサロンはこの町の歴史の一部となり、彼女の家だった建物の前には、現在それを記念した大理石の碑が立っている。

彼女も彼女の夫もミラノ出身ではない。彼はトレントというオーストリアとイタリアが接し始める北イタリア地域の出身。そこの住民は皆伊独の2カ国語を話し、彼はミュンヘンで教育を受けた。彼女はベルガモの古い家系の出身で、伯爵夫人というタイトルは伯爵の父親から儀礼的に与えられたもので、慣例上のタイトルでしかない。彼女の夫のアンドレアも正確にいうと貴族ではなく、道楽好きの紳士というだけ。しかし彼の家柄は有名で、彼の父親は神聖ローマ帝国の近衛騎士だったし、彼自身オーストリア帝国の騎士だった。彼の生まれ故郷、学校、オーストリア帝国での役職などを考えれば、彼がイタリア独立に無関心なのは当然で、だが、これが彼と夫人の関係を難しくしていた。1840年代には、彼女はイタリアの独立は絶対必要で、それもできるだけ早急な時期にと考えるようになり、従って、彼女のサロンはそういう人々の集まりだった。

彼らのもう一つの問題は、彼の私生活だった。マッフェイは1798年生まれで、運命のいたずらで19世紀に生きるはめになったかのようだった。ヴェニスの脚本家、ゴルドニは、18世紀のミラノの紳士の生活を「朝はちょっと教会へ、午後はちょっとカード遊びをして、夜はちょっと女と遊んで」と説明している。そのような生活が許された社会だったら、マッフェイは社会の掟通りに認められた夫だった。ところが19世紀には夫と妻の新しい関係が定着しつつあり、ちょっと賭け事、ちょっと女遊びは難しくなり、彼はいろいろ言い訳をし、そのたびに変わることを誓うが、変わらなかった。反対に伯爵夫人の方も、カルロ・テンカという文学誌、リヴィスタ・ヨーロピアの編集長と関係を持っていた。しかし彼女は目立たぬようにしたし、関係は真の意味で愛情から発しているということで、ミラノ社交界から認められていた。1846年、マッフェイ夫婦は別居に合意した。ヴェルディは両方共と友好関係があったようで、別居同意書署名の際の証人となった。一生涯彼は両方と同じ程度の友人関係を維持した。

マッフェイ夫婦はミラノの知識階層の人々をサロンに集めていたので、ヴェルディの独学の成果がここで発揮され、彼は知識人たちから、尊敬された。彼らは、たとえ評判のオペラの作曲家でも、おもしろくない人間はすぐに退屈だとか、意固地な意見だとか言って、容赦しなかった。ヴェルディは多分、自分の意見を、時には反対意見でも述べただろう。彼の意見は磨かれてはいなかったかもしれないが、ユニークで、新鮮に映っただろう。特にマッフェイとは、ヴェルディが最も尊敬する詩人、シェイクスピアや、マッフェイが崇拝するシラーとミルトンについて、果てしなく談義しただろう。

こうした社交は知的な刺激と修練が混ざったもので、ヴェルディが必要としていたことだった。彼はその時29才、「オベルト」上演のためジェノアに行った以外、ポー川流域の外にまだ出たことがなかった。彼が体験した一番大きい都市はミラノで、まだミケランジェロの彫刻を見たこともなかったし、夜行の船で旅したことも、汽車に乗ったこともなかった。彼はブセットからの田舎者で、誰の家でも、後ろには、所有しているかしていないか別として、必ず広い畑があると思っていた。マッフェイ宅の様子などから、彼は富と権力の源はほかにあることを知り、産業革命のこと、それでイギリスは金持ちで、イタリアは貧乏などということを知った。それを変えるにはどうするべきか? またはパリについて、なぜイタリアの亡命者が多く集まるのか? 当時パリはまだ「光の街」ではなく、ナポレオン3世のパリ大改造計画も始まっておらず、醜く、臭く、薄暗く、恐ろしく人口過密の中世的都市だった。交通の動きはのろく、セーヌ河には16の橋がかかり、その内10は個人所有で、高い通行料が取られた。しかし、フランスはイタリアがオーストリア打倒に立ち上がった際には、味方になる可能性を秘め、パリの政治と政府の動きには、常に注意が注がれていた。

その他、形態の議論があった。小説はどう纏められるべきか? 詩篇は?歌曲は?オペラは? 趣味が良さそうな紳士達からの質問に応えるため、ヴェルディは再三、自分自身のアイディアを検証することになる。それはパルマやミラノでのことだけでなく、オペラ自体をどうしたいかという根本的なことも含まれる。それは美しいアリアが、まるでコンサートのように、次から次と歌われるのが良いか?または、よいドラマ内容で、その筋の展開をメロディと手法に先行させるべきか?そうとすれば、それぞれ、どの程度が適当か?

ヴェルディがよく顔を出したサロンがもう一つあった。それはジョッセピーナ・アッピアーニ夫人のサロンだった。彼女は6人の子供を持つ45歳の未亡人で、もうすぐ孫もできるという時だった。彼女の息子の一人と夫の親戚の何人かはアーティストだったので、彼女のサロンは文学、政治よりアートが中心だった。ということは、マッフェイ伯爵夫人のサロンとは競合関係ではなく、相補的関係だった。ということは根本的に、ヴェルディにとってもミラノの運命にとっても、それほど重要ではなかったということだ。それでも1830年から1850年の20年間、ここはミラノのアーティストたちが集まる最も重要なサロンと、誰もが認め、特に音楽の面では圧倒的だった。それはアッピアーニ夫人が当時のイタリアンオペラの3大作曲家、ベルリーニ、ドニゼッティ、ヴェルディを次々に魅了したからだった。ベルリーニは彼女の家に泊まっている時に「ラ・ソナンブーラ」を作曲したし、「ナブッコ」初演の年、ドニゼッティは彼女の家のゲストで、「シャモニーのリンダ」を作曲中だった。

彼女のサロンの主賓がドニゼッティからヴェルディへ移行したときは、幸運の女神のおかげで、彼女は社交界の難しい問題を免れた。1841年の秋から1842年の冬にかけて、ドニゼッティは彼女のサロンの主賓だった。彼は毎晩、客とおしゃべりし、噂話をし、ピアノを弾き、どのサロン・ホステスもが望む、ライオンらしい行動だった。ところが3月になり、「ナブッコ」が起こり、突然、サロンは、その新しいライオンの音楽についての会話で持ちきりになったのだ。ホステスとしては、作戦と決断が必要の時。サロンというものは、ホステスが常に時の話題に敏感で、それにふさわしい連中を集めてこそ、存続が許されるのだ。

ドニゼッティのよい友達だったアッピアーニ夫人としては、ヴェルディを招待するには、特別の配慮が必要だったところだが、「ナブッコ」の初演を観るために、ミラノ滞在を延長したドニゼッティは、初演のあと、すぐにボローニャに向けて旅立った。そこから彼はウィーンに行き、以前のモーツァルトとかハイドンのように、宮廷室内楽団の所属作曲家で、皇帝の私的音楽会の指揮者という職に任命される。このポジションは高給と、政府が作曲家に与えうる最高の栄誉を伴ったものだった。誰もアッピアーニ夫人が次の新しいライオンを迎え入れるために、彼をお払い箱にしたと疑う必要はなかった。従って、彼女はごく自然に、ヴェルディを新しいライオンとして迎い入れることができた。彼女のサロンでは、時折、手紙でくるウィーンからのゴシップも披露され、相変わらず、ミラノの音楽界の最新、最高の人々が集まるところであった。

しかし、ヴェルディにとって、人生はお遊びばかりではなかった。彼は1842年の秋中、メレッリと契約した、カーニバル・シーズンのための新作オペラの作曲を続けた。当時の慣習で、興行師はオペラ・ハウスとの契約で、一年に少なくとも一回、全く新しいものか、少なくともその劇場では聞かれたことがない演目を用意することになっていた。メレッリもスカラ座とそのような契約を結んでいた。ミラノのようなオペラのメッカでは、当然の成り行きとして、人々は次の新作に深い興味を示し、その作曲を依頼されることは、最高の名誉とされた。ヴェルディにとって、それはまた、精神的圧力となった。ミラノ市民はこの新作オペラに、格別好奇心を示し、直接、それについて質問することを躊躇しなかった。同じテーマのものか?同じスタイルのものか?また喜劇オペラを書くのか?とか。

どこの演劇界でも秘密が守られることはなかった。ヴェルディとソレラが、次のオペラに、トマッソ・グロッシの詩篇「第一次十字軍のロンバルディア人」を選ぶと、誰もがそのことを知っていた。グロッシはまだ生きていて、ミラノに住んでいた。彼の長い詩篇が1826年に発表された時、ちょっとした話題になった。エルサレムをサラセンから奪い返すため、ロンバルディアから十字軍が遠征し、途中、隊は様々な苦境に立たされるのだが、最後にエルサレムを奪い還す。気に入った人たちは、これは今風の叙事詩だと讃え、嫌った人々は、高尚な主題のわりに、主人公がくだらないとか、歴史的に壮大な話が、キリスト教徒のメイドとサラセン戦士の大げさなロマンスで台無しと批判した。そうした詩篇発表当時の古い議論が再燃し、初演日が近づくにつれて、論争は高まり、最後にミラノ大寺院の大司教の命令で、警察が公演免許を否認したことが明るみになると、事態は険悪になった。

問題はキリスト教徒のメイド、ジゼルダに恋して改宗したサラセン戦士のオロンテが、洗礼を受けるシーンだった。枢機卿であるミラノ大司教は、洗礼の儀は神聖なもので、舞台で模されるべきものではないと言った。ブセットの時と同じように、人々は賛否両論の派閥を作って、真剣に論争した。彼はそれ以外では人気の高い司教だったにも関わらず、ほとんどの市民は大司教の意見に反対だった。警察署長のトッレサーニは、大司教の批判的態度と、もし上演禁止や、検閲が大幅に削除した場合、騒乱になりかねない状況に挟まれた。彼はヴェルディに出頭命令を出したが、彼は出頭を拒否する。そこでメレッリとソレラが出頭して、自分たちは作曲家に意見することはできないし、彼はミラノで一番人気のある人物だと強調した。その間に枢機卿は皇帝に訴えると脅迫する。とうとうトッレサーニは妥協した。彼はこう言ったはずだ: 私は新進作曲家の翼を切り落としたくはない。彼はオペラの中でジゼルダが歌う祈祷曲の最初にある「アヴェ・マリア」を「サルヴェル・マリア」に変えることを提案し、ヴェルディはメレッリを通じて受け入れた。枢機卿には「洗礼の場面は残すが、騒乱を避けるために、宗教的な意味合いの歌詞は変更された」と説明した。

1843年2月11日の初演日には、昼過ぎから群衆が劇場の外に集まり始めた。彼らはサンドイッチとワインを持参し、その数は夕方にはとても劇場に入りきらなそうだった。常にあまり楽天的でないヴェルディは心配し始める。リハーサルはうまく行っていなかったし、音楽以外の様々な問題が圧力になっていた。彼はその心配を若いソプラノのエルミニア・フレッゾリーニにこぼしたところ、彼女は冷静に「私が舞台で死んだら、このオペラは成功よ」と答えた。

オペラは成功した。警察はアンコールを1回止めたが、そのあとは諦める。観客は、自分たちはロンバルディアからの十字軍で、オーストリア人はサラセンで、聖なる地に遠征した気分になって興奮した。聖地挽回は後半にあり、最終幕でロンバルディア十字軍が絶望の境地から、戦いに望む場面の合唱に、観客は熱狂的に反応した。ソレラとヴェルディは、テノールに威勢よく「聖地は今日、我々のものに!」と歌わせ、それに応えるように合唱団と観客は「いざ、行け、戦争へ!戦争へ!」と歌った。警察は肩をすくめて、諦めたし、枢機卿は洗礼の場面を心配しただけに終わった。「ロンバルディア人」以来、ヴェルディはオーストリアの検閲から睨まれることになり、彼の台詞台本は、しばしば、カットされ、書き直しさせられ、「仮面舞踏会」では、悲劇にも押しつぶされた。

「ロンバルディア人」は人気高いオペラとして成功した。初演当時多分「ナブッコ」以上の人気だった。例えば、ヴェルディのオペラの中で初めて、このオペラは遠くニューヨークとサンクト・ペテロブルグでも上演された。また1847年には、多少手を加えたものが、当時世界で最も重要なオペラ・ハウスであるパリ・オペラ座で、「エルサレム」という題名でフランス語で上演された。これはすぐにフランス語圏のブラッセルとニューオリンズで上演になり、イタリア語に訳し直されたたものが、イタリアでも上演されることになる。

音楽的には「ロンバルディア人」は、「ナブッコ」より劣り、ミラノの批評家たちも、人気絶頂、興奮状態の中でも、そう書いた。基本的に彼らはヴェルディが劇的効果を狙って、ドラマを犠牲にしたと批判した。ヴェルディとソレラがやったことは、宗教的な筋の舞台を何百というキャストで、ハリウッド的スペクトルに演出したのだった。サラセンのハーレムのシーンの後すぐに、エルサレムの谷のシーンになり、歌詞は「オリーブ山は卓越」と強調した。洗礼のシーンでは、サラセン戦士は水を浴びると、すぐに死んでしまうが、彼を改宗させたキリスト教徒のメイドの幻想に現れ、アリアを歌う。最終幕では、十字軍の張ったテントの横で、ピンク色の朝日に染まったエルサレムの城壁に、たなびく十字軍の軍旗群を、死にかかった隠遁者に見せるシーンで幕が降りる。

このような気の利いたテクニカラー的効果が、民衆に受けるようになると、音楽とかアートはそれなりの代償を払うことになる。1840年代は映画もテレビもない時代、方言の問題もあり、劇場や文学作品で民衆が共有できることは少なかった。イタリアではオペラが最盛期に向かい、ロッシーニとか、その後に続くヴェルディは、なんとか音楽的に完成された作品に磨き上げることに奮闘した。ラファエルがマドンナを描いた時とか、シェイクスピアが歴史に残る戯曲を書いた時のように。

「ロンバルディア人」の中で音楽がよくないときは、全く退屈だし、馬鹿げた話も多い。第一幕で共謀者たちの合唱があるが、フランシス・トーイェは見事に英訳して、「へぼ詩人のためのヘボ詩」と評している:

勇んでいけば、我らの心は天で輝く

血がかたまりついた短刀を持って、夕餉に向かう

ヴェルディはこれに声をひそめた合唱曲を書く。間に金管楽器とドラムを入れて。結果はギルバートとサリバンのオペレッタに近づいた。現代の観客なら、深刻に取ろうとすれば、笑い焦げるか、あくびをするかだ。1843年でも洗練された観客は同じことをした。

しかし、「ロンバルディア人」の中には、いい音楽も混じっている。特に次の3つの場面の音楽は有名。まず、第1幕の乙女の誓いは「行け、私の想いよ」のような、長くゆっくりとした曲。それと第3幕の改宗のシーンの、前奏で入るヴィオリンのソロ曲。これはヴェルディのオペラの特徴ともいうべきもので、ヴィオリンのコンチェルトのように長いソロ演奏が入る。さらにヴェルディのオペラによく見られる3重唱。ここで恋人の片方が死ぬと、もう片方は嘆き悲しみ、3人目の隠遁者、または父親とか父親的な人がなだめ、人生の惨事に際しても、勇気を持って運命と向き合うことを勧める場面。同様のシーンはヴェルディのオペラによく出てくる。例えば、「運命の力」、それに有名な「ラ・トラヴィアータ」。どれも深い感動を促すよい曲で、明らかに、こういう感情はヴェルディの心を強く打ったことがわかる。こうしたアーティストの創作力の根源を、素人が精神分析するのは危険だが、ヴェルディの場合、小さい子供の死に接し、さらに妻のマルガリータの死を経験したことを、無視することはできない。それでは、彼の場合、運命と向き合うよう説いた年上の人は誰だったのか?バレッツィだっただろうと思われるが、ヴェルディ自身の自己鍛錬の中で、自分の運命を透視する力が養われたのかもしれない。

ヴェルディの時代には、自作の音楽作品の出版時に、パトロン的な人物に作品を献呈するのが、慣わしだった。それは社会の中でその作曲家の地位を示す効果をねらったことは言うまでもない。ヴェルディも、他の作曲家と同様、少しでも早く社会で認められたい気持ちから、名の通った人の名前を楽譜の表紙に掲げた。「オベルト」の声楽用楽譜には、友人のパレッティの名前が入っている。彼は馬車を持っていたというだけで、名の通ったパトロンとは言い難い。不幸な結果に終わった「一日だけの王様」は、それに値する人もいなかった。が、「ナブッコ」になると彼の立場は変わった。彼の出版社、リコルディは、「ナブッコ」の評価が落ち着くまで、出版を見合わせたようだ。最終的に、声楽用楽譜が出版されたとき、献呈の辞には「1842年3月31日、恐れ多くも、ジョッセッピ・ヴェルディは、この曲をオーストリア帝国のアデレイド大伯爵皇女に捧げます」とした。

のちに扇動的な曲を書いたイタリアの革命寄りの作曲家が、自作オペラを帝国の大伯爵皇女に献呈した背景は興味深い。ヴェルディが革命的なオペラを書くのはもっと先のことで、彼のキャリアが始まった当時、ミラノの貴族たちも分裂していて、政治的カラーははっきりしていなかった。さらに彼女の仰々しいタイトルとは別に、彼女の名前からオーストリアを示唆することは少なかった。確かに、彼女の従兄弟、フェルディナンドはオーストリア帝国の皇帝で、彼女の父親はレーニエ皇子で、ミラノの総督を何回も務めた。しかしレーニエは一生涯ミラノに住み、ピードモントのサヴォイ家の皇女を妻に貰い、オーストリア要人の中では最も人気のある人物だった。従って、娘のアドレイドにとって、ミラノは故郷で、友人も大勢いた。そして「ナブッコ」初演と楽譜の出版の1ヶ月後、彼女はサヴォイ家の伯爵、ヴィットリオ・エマヌエレと結婚した。18年後の1860年、その夫君は統一イタリア王国の最初の国王となる。彼女の息子、さらに孫はヴェルディの君主になったわけだ。ということで、彼がこの時選んだ献呈の辞は、その後の歴史の展開で、回り回って非常に的を得たものと言えることになった。

「ロンバルディア人」については、ヴェルディは当然として、彼の現君主、パルマ公国のマリールイーザに献呈しようとした。彼がマリールイーザの夫君のボンベレス伯爵に書いた最初の手紙への返事はなかった。が、オペラが成功になった初演の2日後に出した2番目の手紙には、返事があり、無事出版された楽譜の表紙に彼女の名前が載ることになる。出版社は彼女のタイトルに「パルマ公国の現大伯爵夫人」よりも「オーストリア帝国の大皇女」を先に掲げ、彼女の権力の根源を明示している。

この選択は因果応酬の正義にかなっていたと言える。マリールイーザは彼女の政府を通して、ヴェルディのミラノでの勉強を助けた。父親からの嘆願書を受け取った時、すぐに調査をして、彼の慈善基金協会への奨学金申請を支持する。その他、彼女はパルマ市で音楽院とアート一般を奨励して、自身の財団から寄付をしていた。従って彼女の公国領民のヴェルディが彼女に献辞をし、彼女もまたヴェルディがパルマ市を有名にしたことを評価したことは、理にかなっている。

「ロンバルディア人」の声楽用楽譜の出版が決まった後、4月になって、ヴェルディはパルマ市のレジオ劇場で上演予定の「ナブッコ」の舞台を、監督するためにパルマ市に行く。これは彼にとって、最高に幸せな時期だった。マリールイーザは寛大だったし、パルマ市民は直ちにこの地元の若者に非常な誇りを感じ、オペラは6週間に22回上演された。ミラノの時と同じように、人口より多い数のチケットが売られたのだ。

この時ストレッポーニがアビゲールを歌った。ミラノの「ナブッコ」出演以来、初めての出演だった。声を取り戻すため、彼女は丸一年、静養した後だった。彼女はパルマ市の医者についていた。多分この医者の腕を信じていたヴェルディの助言があったと思われる。もちろん、彼はストレッポーニがウィーンでの春のシーズン出演をキャンセルしたのを知っていて、パルマ市での出演に推薦したことは十分考えられる。彼とアッピアーニ夫人やマッフェイ伯爵夫人との交流も続いていたが、ストレッポーニと縁が切れていたわけではなかった。

ストレッポーニの私生活は、彼女の声の状態と同じくらい悪かった。仕事をキャンセルして、彼女自身と家族の生活を支えるため、貯金を崩すことを余儀なくされた。二人の私生児の父親と見られる男性との結婚が、ダメになったことが彼女の手紙に記されている。生活費確保のため、他の男性との結婚も2度考えたが、2度とも考えを変えている。彼女の私生児は、国のどこかで祖母と暮らしていたようだが、それについての記述は一回のみなので、はっきりしない。彼女は家族と私生児を抱えた、声の衰えてきた元プリマドンナという、誰も羨ましがらない立場にあった。彼女ができることは、もう一度舞台で歌うことだった。

一年間の静養の成果があり、彼女はパルマで見事なカムバックを披露した。しかしアビゲール役を一晩置きに歌う過酷なスケジュールで、疲労の兆しは避けられなかった。が、当座、観客には彼女は実に素晴らしく映った。マリールイーザはこのオペラを2回鑑賞され、シーズン最後の慈善公演では、ストレッポーニに、エナメルと真珠で飾られた球型の記念品をプレゼントした。市民たちは大花束や賞賛の詩篇と、終わりのないような拍手喝采で敬意を表した。それに感謝して、彼女はシーズン後も残って、孤児院への寄付のための慈善コンサートで、無償で歌った。

パルマ市民は、重要事件は必ずまずパルマで起こると信じていて、ヴェルディとストレッポーニの恋愛は、彼らの6週間に及んだパルマ滞在中に起こったと信じている。ヴェルディはパルマからの出発を何回も延期している。しかしストレッポーニ以外に、市に友人、知人も多いことだし、1年後、ベルガモで「エルナニ」上演の時には、彼はシーズン中ずっと、付き添ったわけではなかったし、それ以前もそれ以後も、彼女の都合に合わせるとか、公演に彼女を入れようとした形跡はない。パルマに長期滞在したのは、単純にパルマ滞在をエンジョイし、またマリールイーザがピアチェンザから戻るのを待って、彼女との会見をするためだけだったかも知れない。その会見で、マリールイーザはヴェルディにダイアモンドのイニシャルが入った金のピンを贈呈し、彼はお返しに彼女への献呈の辞が入った声楽用楽譜が出来次第、すぐに送ることを約束する。この時マリールイーザは52歳、ヴェルディは30歳前で、年齢差はそれほどではなかったが、それは元貧農と元ナポレオン皇帝妃という社会の両極端の二人の会見だった。

【翻訳後記】

この章で、29歳のヴェルディは人気オペラ作曲家の地位を獲得、ミラノの文壇、社交界入りして、良い友人に巡り会います。第一部では、様々な不幸もあり、読者として、ハラハラもしましたが、第二部から、安定した作曲家人生を歩み出し、安心して読むことができるは嬉しいことです。

楽譜の出版に当たり、献辞についての説明があります。まだ広告などが一般的でない時代、有名人に献辞することで、信用度を上げようとするのは、当然だったでしょう。ヴェルディにはブセット町のバレッジ氏以外に、ミラノの大都会ではまだパトロンらしき人はいませんでした。そこで「ロンバルディア人」にパルマ公国の領主、ナポレオン1世の元王妃マリールイーズというのは当然のチョイスだったと思いますが、「ナブッコ」の時は元ミラノ総督の令嬢アドレーヌだったというのは、解せませんね。その半年後にはピードモントのエマヌエル・ヴィットリーニと結婚したのですから、すでに婚約はしていたのでしょうが、ピードモント王家がイタリア統一・独立運動の中心的役割を果たし、最終的にイタリア王になるなど、1839年には、想像もできない地政学だったはずです。これも単にヴェルディはラッキーだったのか、それとも勘の良さなのか、不明ですが、悪くないチョイスだったと言えます(マッフェイ夫人のサロンでは不評だったようですが)。

初演当時は「ロンバルディア人」の方が、「ナブッコ」よりも評判になったという事実も興味深いと思います。「ナブッコ」は旧約聖書にあり、イタリアでは誰もが知っているお話。「ロンバルディア人」の第一次十字軍については、それより時代がずっと後だし、遠征に駆り出された人数も多いことから、民衆の間では身近に起こった歴史的事件として、それぞれの地方で伝え継がれたに違いないと思います。が、実際にその状況は新聞のない時代のことだし、何と言ってもほとんどの農民は文盲だったので、具体的にはよく分かってはいなかったでしょう。だから、原作になった本が19世紀初めに出版されたとき、賛否両論で話題になったのだと思います。本当にロンバルディア地方(ミラノがある地域)が第一次十字軍を出したのかもはっきりしませんが、サラセンに取られたエルサレムを奪い返すのが、話の中心。数年後パリ・オペラ座のためにかなり改訂したものを「エルサレム」という題で上演されたことは、この著者も書いている通り。この改訂版では出征したのはロンバルディアのイタリア人ではなく、フランスのツールースToulouseからになっています。人種と言語が違っても、キリスト教を共有しているヨーロッパは、それだけで民衆文化が国境を越える素地があるのですね。

【パルマの町について】

パルマ・ハムとパルメザン・チーズでその地名は世界中に知られていますが、今は人口20万足らずの地方都市のひとつです。古代からエトラスカン人が住み、そのあと古代ローマ時代から存続している町。中世には神聖ローマ帝国の一部。その後ルネッサンス期中も、イタリア半島は20以上の国に分立した状態が続いて、その政治形態も、君主の家系もバラバラでした。パルマは英語で”duchy”、日本語では「公国」と訳されている形態でした。私は「公国」とは何か全く知りませんでした。パルマ公国は1554年から1859年までとなっていますが、間でナポレオンのフランス王国の一部になり、ウィーン会議後、彼の元王妃マリールイーズが領主として公国に君臨したのです(これは彼女がオーストリア帝国の皇帝の娘だったから)。それまで相当長い間外国勢の支配下にあったようですが、ではいつからか?ちょっと調べてみました。

14、15世紀はフランス、スペインから襲撃されましたが、1515年に一応追い出し、ローマ法王領の一部となります。時の法王パウロ3世はパルマ地方のファルネーズ家の出身。1545年にパルマ国を法王領から切り離し、自分の私生児(ファルネーズ家)に授けます。パウロ3世は非常に勢力をもった法王で、ローマのカラカラ浴場から掘り出された古代ギリシャ式彫刻などをファルネーズ家の所有として、ファルネーズ・コレクションが始まります。ファルネーズ家は18世紀に跡取りがいなくなりましたが、その前に王女の一人がまだ勢力があったスペイン王(フィリッペ5世)の後妻になり、精神不安定な王を助けて実権を握ります。そして跡取りがいなくなったファルネーズ家のパルマ公国はその息子たちに与えられたのです。これでブルボン家系スペイン貴族が領主として支配するようになります。1748年のこと。

法王パウロ3世はミケランジェロに「最後の審判」を描かせ、聖ペトロ大寺院建設やローマの自分の城の建設や、美術品の蒐集を命令しています。彼のコレクションはその後パルマ市のピロッタ城に収まっていましたが、最初にパルマ公国君主になった長男はその後シシリーを制覇して、ナポリーシシリー王国の国王となり、その美術品を全てナポリに持って行ったのです。それが現在のナポリ美術館にあるコレクション。パルマ公国の方はナポリ王となった長男の弟が引き継ぎ、その王妃がルイ十五世の娘だったことから、宰相に任命されたフランス人が公国経営に活躍、パルマ市にフランス文化が花開き、イタリア一の文化都市になったようです。その後オーストリアのマリア・テレジア女帝の娘がここの君主と結婚したりしましたが、ナポレオンのエトルリア王国の一部となってしまいます。彼の統治下で、有能な知事が指名され、彼の国政改革で、パルマはなかなか進歩的で住み心地の良い小都市となったようです。ナポレオン失脚後、ウィーン会議で、この小さいけれど、文化的な公国は彼の元王妃に与えられました。この続きは彼女が亡くなった1847年、第16章にその後の経緯が出てきます。

現在でもパルマ市にはドーモ、洗礼堂、17世紀に建てたピロッタと呼ばれるお城など、素晴らしいものが残っています。その中で、あまり宣伝されていないのが、ピロッタ城の中にある室内劇場。テアトル・ファルネーズと呼ばれるもの。イタリアには古代ローマ時代の遺跡が多く残っていて、古代ギリシャ式の半円形の観客席を持った戸外劇場は珍しくありませんが、この劇場はそれとは全く違い、屋内劇場で、建物の骨組みも座席も座席が並んだ階段状の外野席も、全て木造。この手の室内劇場は北イタリアに3つ残っていて、ここはその一つ。

第二次大戦中に、ナチス軍の爆弾で半焼しましたが、戦後住民の協力を得て、復元されています。

私はこのタイプの劇場を見るのは初めてだったのですが、なぜか、どこかでみた気がしました。家に帰ってから、DVDを色々観ていたとき、ルチアノ・パヴォラッティが公爵役の映画版「リゴレット」の最初のシーン、どんちゃん騒ぎのパーティ・シーンがどうやらここで撮影されていたことが確認できました。実にドラマチックなセッティングになりうる劇場なのです。

テアトル・ファルネーズは、木造演舞場建築としては素晴らしいのですが、どう見てもとても男性的な佇まいで、フェンシングのマッチには向いていますが、華やかさはありません。マリールイーズはきっとその頃イタリアの小都市には必ずあるあの赤いビロードの椅子とカーテンに覆われたオペラハウスが欲しかったのでしょう。自分のパレスから歩いても数分の場所に豪華なものを建てて、今でもレジオ劇場として充分活躍しています。

オーケストラの座席と4階までボックス席が馬蹄形に造られた北イタリアに多い(ミラノのスカラ座を含む)典型的19世紀オペラ・ハウス。座席数は1200ですから、スカラ座などよりはずっと小規模。その小さい劇場の小さめの舞台で、私は2021年のヴェルディ・フェスティバルの2つ目の出し物「レクイエム」を観ました。合唱団だけでなく、オーケストラも舞台に乗り、指揮者の前には4人の独唱歌手が並ぶのですから、舞台から文字通りはみ出しそうでした。

でもこの時のメゾソプラノには、私の好きなイリナ・ガァランカが歌いました。

毎年10月に行われるヴェルディ・フェスティバルは、ブセットの劇場があまりにも小さいので、通常パルマのレジオ劇場で多くの公演が繰り広げられるようです。その時には有名指揮者、歌手も参加するので、ヴェルディのオペラのCDやDVDにはこの劇場で収録されたものが多くあります。

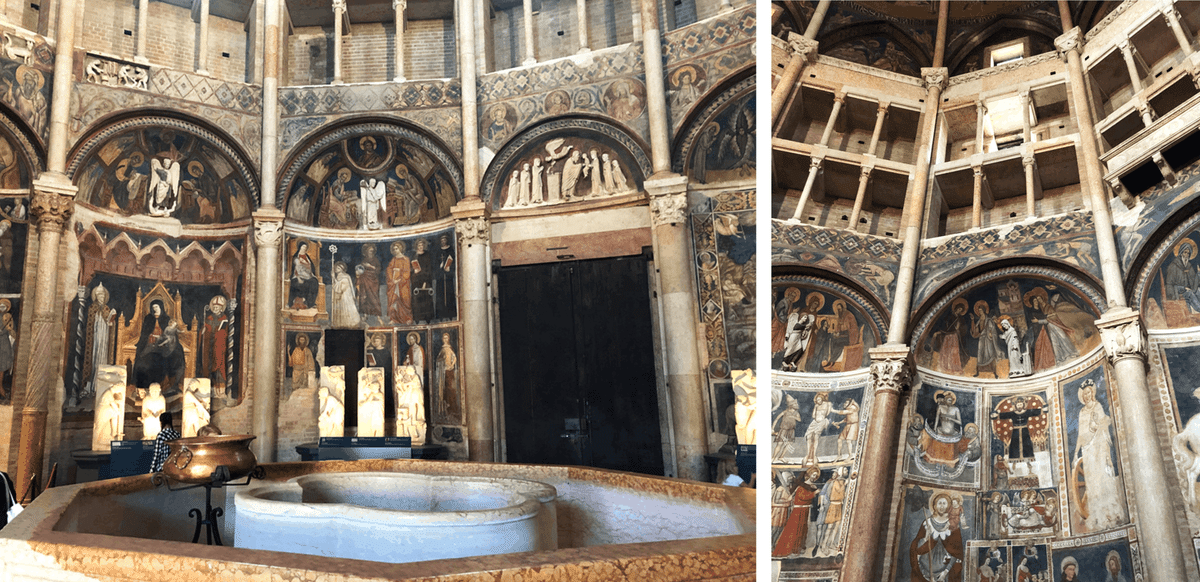

テアトル・ファルネーズ以外にも、パルマ市には立派なドウモ、鐘塔、洗礼館があります。特に洗礼館は素晴らしい。

【オペラ“第一十字軍のロンバルディア人】

私は1984年のスカラ座と、2012年のパルマ市レジオ劇場の公演のDVDを持っています。スカラ座の方はサラセン戦士役にホセ・カレラスが歌っているし、舞台は大掛かりで素晴らしい。赤い十字が大きく入った十字軍の軍旗が何百とたなびき、壮観。赤い十字は盾にも着ているチュニックにも入っています。2番目のDVDは2013年のヴェルディ生誕2百年を記念して上演された(多分イタリア政府が音頭を取って企画された)「ヴェルディの全てを!」シリーズの一つ。付録の解説によるとヴェルディの26オペラの中で、「ロンバルディア人」は人気22番目だそうですから、とても今後1984年のスカラ座公演のような大掛かりなものは見られそうもないと思います。

YouTubeで見つけた映像をいくつかここに入れましょう。著者が書いているいい音楽の3場面のうち、まず最初は、第1幕でジゼルダが歌うアリア「アヴェ・マリア」。マリア・カラスが歌ったものが最高と誰かが書いていたので、それを入れます。相当古いので、音声だけで、画面では彼女のブロマイド風写真だけ。ジゼルダの父親はミラノ大司教から十字軍遠征軍の隊長を仰せつかったので出征準備を始めます。彼の安全を願って、彼らがエルサレムを取り戻した暁には、母親と共に聖地参りをすると言って、マリア様にお願いして歌う場面です。

その次は第3幕のフィナーレのヴィオリン・コンチャートのようなプレリュード。1984年のスカラ座公演で、コンサートマスターのフランコ・ファンティーニが弾いているものを入れようと思いましたが、その後オレッグ・ピシェニンというヴァイオリンニストが舞台の一部で弾いている映像を見つけ、比べるとやはりヴァイオリンニストが弾いているものの方が力強く、印象的なので、こちらを入れます。映像はあまりよくないのですが、ヴァイオリンの演奏が素晴らしいのと、最後にジゼルダとサラセン戦士のオロンテが舞台に登場して歌い、そこに隠遁者も現れます。これで舞台の雰囲気とか、登場人物の様子が分かっていただけると思います。

次にコンサート形式で上記の3人の3重唱になる場面の映像です。2011年のベルリンで録画されたものです。ヴァイオリン独奏の後から始まり、ジゼルダが傷ついたサラセン戦士オロンテと、隠遁者がいるという洞窟に辿り着き、現れた隠遁者から洗礼を受けるシーン。ジゼルダはこれで私たちの恋は罪でなくなると歓喜で歌い上げた後、それぞれが思いを歌い、3重唱となります。オロンテはまだ若々しいヨナス・カウフマン、ジゼルダはふっくらと愛らしいアナ・ネトレブコ。隠遁者にはアーウィン・シュロットというバス歌手。そこにこの前に独奏されたヴィオリン演奏も伴奏として入ってきます。

色々探しているうちにもうひとつこの3重唱の部分をコンサート形式で歌われる映像を見つけたので、入れます。これは1996年ニューヨークのメトロポリタン・オペラで、指揮者のジェームス・レヴァインの就任25年を記念して開かれたゲイラ・コンサートの一部の映像です。ジゼルダをジューン・アンダーソン、オロンテは予定されていたルチアノ・パヴァラッティが病欠となり、代役にカルロ・ベルゴンジという若い時にはヴェルディ・テノールとして鳴らした人が歌っています。隠遁者にはフェルッチオ・ファーラネットが素晴らしいバスの声で歌っています。ベルゴンジはこの時71歳で、多分イタリア政府から授与された勲章をつけています。オロンテが瀕死の状態の中で歌うわけなので、歌うのを聞いている限り、彼の年齢は気になりません。それどころか、すばらしいテクニークと絶評されています(3役の年齢関係としては、ジゼルダは隠遁者の姪なので、彼女とオンロテはティーンエージャーでしょう)。ベルリンのもいいですが、こちらを聞くと、3歌手とも、実に心に響く歌いぶりで胸にジーンときます。それにまず指揮者レヴァインが彼の祝福イベントのプログラムに、この3重唱を選んだことを祝福したいので、これも入れることにしました。ぜひ両方の映像を開いて、聞き比べてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?