『東北被災地でのボランティア活動』

※今回は、私が2013年に書いた文章を掲載します。

(2013年執筆・一部編集)

私は、今年の7月26日~30日の5日間、東北被災地でボランティア活動をさせていただくために、高校生8名を引率して岩手県の大船渡を訪問しました。

伊丹空港から仙台空港まで飛行機で移動し、その後4時間ほどバスに乗り、被害の大きかった気仙沼・陸前高田を通り、岩手県の大船渡市に到着しました。

大船渡市を実際に歩いてまわったり、気仙沼・陸前高田の街の様子をバスの中から見ることができたのですが、東北の地震があってから2年以上が過ぎているのに、いまだに手がつけられていないところが多くあったことには大変驚きました。

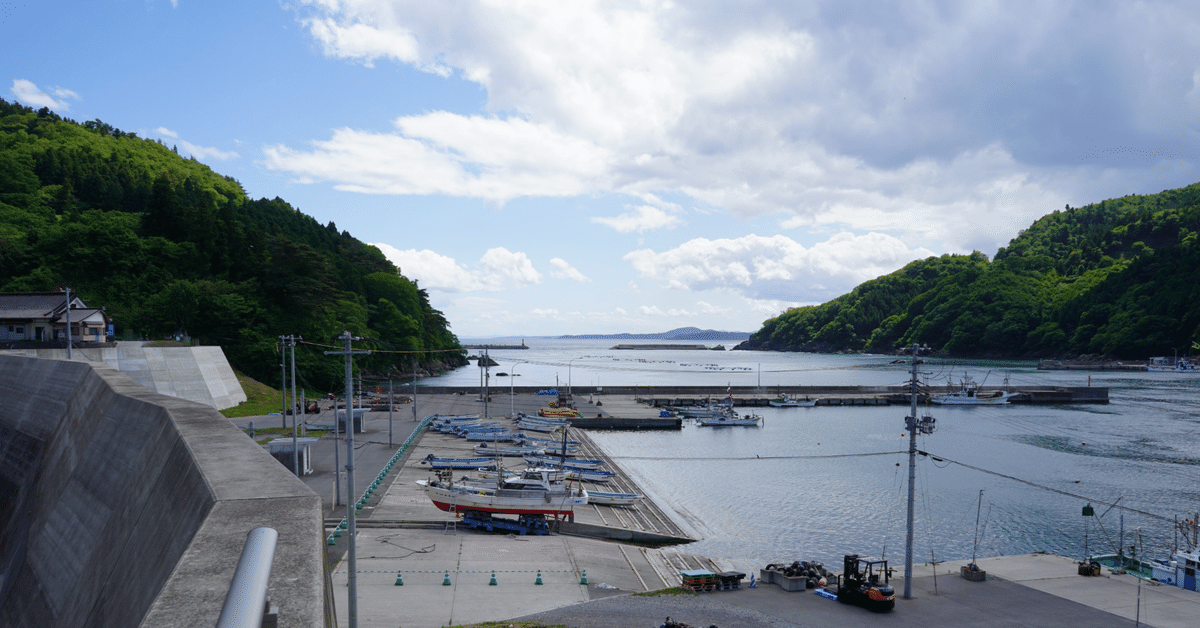

家全体がつぶれ、家の門だけが残っている光景・津波で陸地に打ち上げられた船が、そのままの状態で残されている光景・5階建てのビルのうち5階はきれいに残っているものの、4階までは津波の影響でぼろぼろに壊されている光景・堤防が津波の力で破壊されている光景など、多くのショッキングな光景が、まだそのままの状態で残っていたのです。

さて私達のボランティアチームは、滞在中にいくつかのボランティア活動をさせていただきました。

その中の2つを報告させていただきます。

まず1つ目は、仮設住宅のあるところで夏祭りの交流会が開催されていたのですが、そこでたこ焼きをつくり、無料で提供させていただいたこと。

仮設住宅には子供やお年寄りの方が住んでいたのですが、その方々と楽しいひとときを過ごすことができました。

そして2つ目は、8月に地元の方がお祭りを計画されていたのですが、そのお祭りで使用される会場内に落ちているガレキを処理させていただいたこと。

その会場は、地震や津波の被害によるガレキやガラスの破片といったものがたくさん落ちていたので、小さい子がその会場で転んだ時に、怪我をしないように、それらを取り除く作業を6時間ほどさせていただきました。

この作業は地道な作業で終わりがなかなか見えなく大変でしたが、こういった活動はまだまだ人手が不足しており、ボランティアが必要とのことです。

また岩手滞在中にお世話になった神父様は次のようなことをおっしゃっていました。

「最近、報道ではあまり被災地の様子は多く語られていませんが、そのまま忘れ去られることは、被災地に住む人にとって一番悲しく、寂しいことなんです。」

この言葉を聞いて、私達ができるボランティアはまだまだたくさんあり、長いスパンで支援していく必要があると改めて感じました。

最後に、この5日間の東北でのボランティアをふり返って感じたことは「人と人との関わりの大切さ」です。

このボランティアのなかで色々な方々と関わることができたのですが、人は一人では生きていくことができないということ、そしてその関わっている方々への感謝の気持ちというものを決して忘れてはいけないということを強く感じました。

思いやり・愛情など、本校が大切にしているカトリックの精神を持って人に接することの大切さをこのボランティア活動で再認識することができ、有意義で貴重な体験をさせていただきました。

ボランティア精神・奉仕の精神は、本校でも大切にしている精神であり、東北だけでなく身近なところから実践していくことができます。

今日は、日々の生活のなかでこの奉仕の精神を大切にして生きていくことができますようお祈りいたしましょう。(原 真巳)

※今回掲載したのは、私が教員生活のなかで生徒達に伝えてきた講話です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?