伝光録 四十四祖 投子(とうす)和尚

数字は本ページ末の注の番号

【本則】第四十四祖、投子義青禅師和尚が浮山法遠禅師に参ずる。浮山法遠禅師は投子義青禅師に、外道が世尊に、「有言を問わず,無言を問わず」[1]と述べた因縁[2]を看[3]させようとした。それから三載[4]をへて、ある日、浮山法遠禅師は投子義青禅師に、「汝は、話頭[5]を記得[6]するか。試み[7]に挙[8]せよ、看ん」と問うた。投子義青禅師が、問いに対せんと擬す[9]。すると浮山法遠禅師は投子義青禅師の口をおおう。投子義青禅師は、了然[10]として開悟す。

【機縁】 投子師の諱は義青。青社李氏の子なり。七齡にして頴累[11]。妙相寺に往て出家す。経を試[12]みて十五歳で得度[13]す。百法論[14]を習う。いまだ幾ばくならず[15]、歎じて曰く、「参祗[16]の塗[17]は遠し。自ら困ずとも何の益かあらん。すなわち洛[18]に入って華厳[19]を聴く。その義[20]は珠を貫くが如し。かつて諸林[21]菩薩[22]の偈[23]を読み、即心自性[24]というに至って、猛省して曰く、「法は文字を離れる。[25]むしろ講ずべけんや[26]」。て出家す。経を試[27]みて十五歳で得度[28]す。百法論[29]を習う。いまだ幾ばくならず[30]、歎じて曰く、「参祗[31]の塗[32]は遠し。自ら困ずとも何の益かあらん。すなわち洛[33]に入って華厳[34]を聴く。その義[35]は珠を貫くが如し。かつて諸林[36]菩薩[37]の偈[38]を読み、即心自性[39]というに至って、猛省して曰く、「法は文字を離れる。[40]むしろ講ずべけんや[41]」。

すなわち聴講を棄てて、宗席[42]に游ぶ[43]。時に[44]、浮山法遠禅師は会聖巌[45]に居す。一夕、青色の鷹を畜ふと夢み、吉徴となす。明日に至って、投子義青禅師が来たる。浮山法遠禅師は礼をもって、この投子義青禅師を延く[46]。外道問仏の話を看せしむ。(中略)投子義青禅師師は了然として開悟し、ついに礼拝す。浮山法遠禅師が曰く、「汝は玄機[47]を妙悟[48]するか」。師が曰く、「たとえ有りとも、またすべからく吐却[49]すべし」。その時、侍者である資が傍らにおり曰く、「青華厳[50]は、今日、病に汗を得る[51]がごとし」。投子義青禅師師は、回顧[52]して曰く、「狗口[53]を合取[54]せよ。もしさらに叨叨[55]せば、我はすなわち嘔せん[56]」。

これよりまた三年を経て、浮山法遠禅師が、時に洞下の宗旨を[57]出して、これを示すに、投子義青禅師師は皆ことごとく妙契[58]す。付[59]するに大陽禅師の頂相、皮履、布直綴[60]をもってし、属[61]して曰く、「吾に代わってその宗風[62]を継ぎ、久しくここに留まることなかれ。よくよろしく護持すべし」。ついに浮山法遠禅師は投子義青禅師に偈を書して、送って曰く、

「[63]須弥は大虚に立つ。日月は輔[64]して転ず。

群峯[65]は漸らく[66]他[67]に倚る。白雲は方に改変す[68]。

少林[69]の風は起して叢がる。曹溪[70]は洞[71]の簾を巻く[72]。

金鳳[73]の龍巣[74]に宿す。宸苔[75]、あに車を碾かす。」

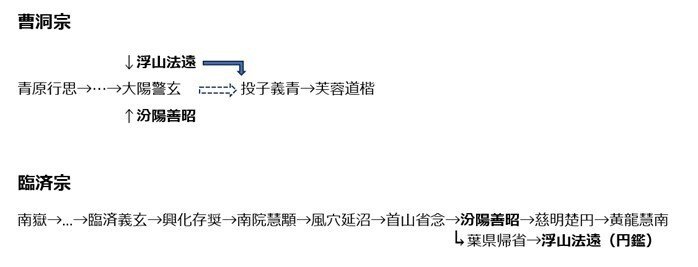

【提唱】 如来の正法輪[76]は、東西[77]密密[78]として伝来し、五家[79]は森森[80]として唱へ、かまびすし、関捩[81]はまちまちにして、家風いささか異なり、鳳凰あり、龍、象あり、ともに群せず、いづれも劣ならず。青華厳[82]、機語[83]、大陽警玄禅師[84]に契ふ。まさにこれ洞家の兒孫といいつべし。遠録公円鑑禅師(浮山法遠)は臨済の宗旨を葉縣の帰省禅師から継げり。これ浮山法遠禅師はまさに臨済下の流なり。臨済という龍巣に曹洞の鳳子をとどむべからず。

ゆへに浮山法遠禅師は払子義青師を送りて、円通秀禅師[85]に依[86]らしむ。彼処にいたりて、払子禅師は参問[87]するところなし。ただ、睡[88]を嗜むのみ。執事は、円通禅師に申して曰く、「堂中に僧あり。日に睡るのみ。まさに規法[89]を行うべし」。円通禅師が曰く、「これは誰ぞ」。執事が曰く、「青上座なり」。円通禅師が曰く、「未可[90]なり、待て、ために按過[91]せん」。円通禅師は、すなわち杖を曳いて、堂に入り、投子義青禅師がまさに睡るを見る。すなわち牀[92]を撃って、呵[93]して曰く、「我が這裏[94]は、閑飯[95]を上座に与えて、喫しおわって、打眠せしむるなし」。投子義青禅師が曰く、「和尚は、某をして、何をかなさしめんとす」。円通禅師が曰く、「なんぞ参禅しさらざる」。投子禅師が曰く、「美食飽人[96]の喫にあたらず」。円通禅師が曰く、「いかんせん、おおいに人[97]あり、上座を肯わざることを」。投子禅師が曰く、「肯うことを待って、何をなすにか堪えん」。円通禅師が曰く、「上座、かつて何人にか見え[98]きたる」。投子禅師が曰く、「浮山法遠禅師」。円通禅師が曰く、「恁麼に[99]頑懶[100]なることを怪しみえたり[101]。ついに手を握って、相笑って方丈に帰る。これより道声[102]、籍甚[103]たり。はじめに白雲の寺に住す。次に投子の寺に遷る。これ、『五燈會元』[104]に誌すところなり。

また『続開古尊宿語要』[105]に曰く。

投子義青禅師は浮山法遠禅師に得法す。浮山法遠はさきに大陽警玄禅師に参ず。機語は相契う。ついに宗旨を伝へ、皮履、布直綴を付せんとす。浮山法遠禅師は辞して曰く、「すでにさきに得処[106]あり」。大安警玄禅師は、歎して曰く、「わが一枝[107]、人の伝ふるなし」。時に、浮山法遠禅師が申して曰く、「洞上の宗風は尽きて[108]、挙しがたし。和尚は尊年[109]にまします。もし人の伝ふるなくば、某甲まさに衣信[110]を持して、和尚のために永く人に転じて、相付嘱[111]せん」。大安警玄禅師は、許して曰く、「われ偈を書して留む証明とせよ」。すなはち書していはく。

「陽広山[112]の頭[113]にある私の草[114]は

君[115]に憑いてその価が燉なることを待つ。

異苗[116]が繁茂するところ

深く、密にして、その霊根を固くする。」

その末に曰く、

「得法の者[117]が、衆に潜れて、十年にして、まさに闡揚[118]すべし。のちに遠[119]と師[120]と相逢ふ」。浮山法遠禅師は、洞下の宗旨、大安警玄禅師の真像、衣信、偈をもって、投子義青禅師に付嘱して曰く、「吾に代わりて大陽の宗風を嗣げ」と。後にはたして十年に、まさに投子義青禅師が出世[121]し、大安警玄禅師に嗣ぐ。上に陽広山といふは大陽山なり。異苗繁茂するところとは、今の投子義青禅師[122]なり。価燉といふは浮山法遠禅師をいふなり。

来記[123]と違わず、ついに投子師は出世し、拈香[124]して曰く、「この一弁の香、大衆[125]は還ってその来処[126]を知るや。香は天地の産するところにあらず。香は陰陽の生ずるところにあらず。威音王[127]の以前、諸位[128]に落ちず。然燈仏[129]より後に、七仏[130]伝来して、直に曹谿[131]に至り、派を大夏[132]に分かつ。山僧[133]は、さきに治平[134]の初め、浮山法遠禅師にありて、親しく手づからその宗頌[135]を伝得、寄付して、詳しく証明せらる。慈旨威音王[136]の以前、諸位[137]に落ちず。然燈仏[138]より後に、七仏[139]伝来して、直に曹谿[140]に至り、派を大夏[141]に分かつ。山僧[142]は、さきに治平[143]の初め、浮山法遠禅師にありて、親しく手づからその宗頌[144]を伝得、寄付して、詳しく証明せらる。慈旨[145]に曰く、『吾に代って大陽禅師の宗風を嗣げ』と。山僧は大陽禅師を知らずといえども、浮山法遠禅師の宗法は、人[146]を識って、もって嗣続をなすこと、かくのごとし。さらにあえて、浮山法遠禅師は、大陽明安禅師の法命、付嘱の恩に違せず、拈香はうやうやしく郢州[147]大陽山明安大和尚のためにす。何が故ぞ。父母諸仏は親にあらず、法をもって親[148]となすと。しかしより、山僧は大陽明安禅師の宗風を開演し、すなわち芙蓉楷禅師[149]を得て、嗣続す。それ、浮山法遠禅師は、臨濟禅師より七代、いわゆる葉縣帰省和尚の嫡嗣なり[150]。昔日[151]、浮山法遠禅師は参嵩交禅師[152]に投じて出家し、幼にして沙弥[153]となる。ある僧が参嵩交禅師に入室して、趙州庭柏[154]の因縁を請問し、嵩禅師がその僧を詰る[155]をみて、浮山法遠禅師は傍より明らむ[156]。その後、浮山法遠禅師は諸師に参じて、皆、相契う。汾陽善昭禅師[157]と葉縣帰省禅師に謁して、皆、印可を蒙る。ついに浮山法遠禅師は葉縣帰省禅師の嫡嗣たり。しかしてまた浮山法遠禅師は大陽警玄禅師に参じ、また機縁に相契う。ゆえに大陽警玄禅師は宗旨を伝えんとせしに、浮山法遠禅師は辞して曰く、「さきに得処[158]あり」と。よって大陽警玄禅師は自ら伝受せずといえども、ついに人なきゆへに、寄付[159]して断絶せず。後に、その機[160]を得て、密に付す。ここにいたりて知るべし、青原行思禅師[161]、南嶽懐譲禅師[162]はもとより隔てなしといふことを。

実に警玄禅師の一宗[163]、地に落なんとせしを悲しんで、浮山法遠禅師が代わって大陽禅師の宗旨を伝う。しかるを、自家[164]の門人は曰く、「南嶽の門下は劣なり。青原の宗風は勝れり」と。また臨濟門下は曰く、「洞山の宗旨は廃れたりき。臨濟門下に助けらる」と。いづれも宗旨[165]は暗きがごとし。自家他家、もし実人[166]ならば、ともに疑うべからず。故いかんとなれば、青原行思禅師も、南嶽懐譲禅師もともに曹谿[167]の門人、牛頭の両角のごとし。ゆへに薬山惟儼禅師は馬祖道一禅師のもとで明らめて、石頭希遷禅師に嗣ぐ。丹霞天然禅師も馬祖禅師のもとで明らめて、かえって石頭禅師に嗣ぎき。実に兄弟骨肉ともに勝劣なし。

しかるにただわが祖師を称して嫡嗣とし、余[168]を旁出[169]とす。しるべし、臨濟門下も尊貴なり。自家門下も超邁[170]なり。もし臨濟にいたらざるところあり、劣なるところあらば、浮山法遠禅師はすでにもて曹洞の大安警玄禅師に嗣ぐべし。もし曹洞の大安警玄禅師に劣なるところあり、誤るところあらば、浮山法遠禅師はなんぞ投子義青禅師に付せん。しかも諸人者[171]、五家七宗と対論[172]することなく、ただまさに心を明らむべし。これすなわち諸仏の正法なり。あに人我[173]をもって争はんや。勝負をもって弁ずべからず。

しかるに洪覚範[174]が作せる『石門林間録』[175]に曰く、「古塔主[176]は雲門文偃禅師を去る[177]こと、無慮[178]百年にして、しかもその嗣と称す。青華厳[179]はいまだ初めより大陽警玄禅師を知らず。とくに浮山遠公の語をもっての故に、これを嗣いで疑わず。古塔主と青華厳の二老は、皆、伝言をもってこれ[180]を行いて、自若[181]たり。その己[182]においてはなはだ重く、法においてはなはだ軽し。古の人の、法において重き者は、永嘉玄覚禅師と黄檗希運禅師、これなり。永嘉禅師は「維摩経」を閲[183]するによりて仏心の宗[184]を悟る。しかも往いて六祖に見えて曰く、「吾は宗旨[185]を定めんと欲する[186]なり」。黄檗禅師は、馬祖の意を悟って、百丈禅師に嗣ぐ[187]」と。

いまの説を考うるに、洪覚範は、なお知らざるところあるに似たり。故いかんとなれば、大陽警玄禅師の仏法は浮山法遠禅師に寄付す。あに疑うべけんや。いわんや人[188]を得んことを待ちて、その証拠[189]を残す。末後、来記におよぶことも違わず。もし投子義青禅師が浮山禅師に会えるを疑うべくんば、大陽禅師が浮山禅師に伝えけるとも疑うべし。

祖師が訓訣[190]しきたるところ、胡乱の世情[191]に比すべからず。世人[192]すら、実ある人の言を証拠とすること多し。いはんや浮山法遠禅師が知法の人として、大陽警玄禅師に面授あり、機語が相契う。洪覚範は投子義青禅師が浮山法遠禅師の言を疑わざると謗る。浮山法遠禅師はすでに葉縣帰省禅師の嫡嗣として、臨濟の正流なり。古人これを疑わず。仏祖について、あに妄称[193]あるべけんや。累祖[194]の印記[195]を受けるによりて、尊重しきたる。なにをもてか投子義青禅師と浮山法遠禅師を疑うべきや。大陽警玄警玄禅師は今に存せるがごとし。

仏祖の命脈[196]は、通じて初めなく終わりなし。はるかに三世[197]を超越し、まのあたり[198]師資[199]は違わず。しばらく[200]これ打成一片[201]なり。葫蘆[202]が藤種[203]の葫蘆を纏うがごとし。ついに別物なしというべし。これ[204]大陽警玄禅師、浮山法遠禅師および投子義青禅師にいたるまで、大陽警玄禅師一人に[205]しきたる。ないし釈迦一人、連綿として今日に及べり。仏祖、堂奧[206]のこと、かくのごとし。あに浮山法遠禅師を疑うべけんや。

もし浮山法遠禅師を疑うべくば、迦葉尊者[207]はなんぞ釈迦を疑わざる。二祖[208]なんぞ達磨大師を疑わざる。祖師を欺くべからず。仏法に私なき[209]ことを尊ぶゆえに嗣続しきたり。大陽警玄禅師も、浮山法遠禅師に頼む。投子義青禅師も、浮山法遠禅師を敬って、命[210]を疑わず、法を重くす。三師[211]ともに、曩祖[212]の宗旨を遺落[213]せず。後代にひさしく[214]洞山の家風を嘱累[215]しきたる。実にこれわが家の奇特[216]、仏法の秘蔵なり。

いまも現前、その器を得ざらんとき、達人[217]に付けおくこともあるべきなり。洪覚範は委悉[218]せず、青華厳(投子義青禅師)を古塔主に例す[219]。いくばく[220]の誤りぞ。それ薦福承古を古塔主といふ。雲居弘覚禅師の塔前に棲止[221]す。雲門禅師より後に、百年に一出[222]たり。わずかに雲門の言に解するところあるをもって、すなはち承古禅師は曰く、「黄檗禅師の見処[223]は円ならず、古今にあに隔つ[224]べけんや。馬祖の言を明らめながら、馬祖に嗣がず[225]、われ、承古は、雲門の言を明らむ。すべからく雲門に嗣ぐべし」というて、ついに雲門に嗣ぐと称す。諸録は、ことごとく承古禅師を雲門の嗣に載す。これ録者の誤りなり。笑いぬべし。

香厳禅師[226]は撃竹に明らむ、なんぞ翠竹[227]に嗣がざる。霊雲禅師[228]は桃花に明らむ。なんぞ桃花に嗣がざる。憐れむべし、承古禅師は仏祖屋裏[229]、嗣承あることを知らず。もし洪覚範も、投子義青禅師を疑わば、屋裏の相承[230]を知らざるがごとし。故に汝、洪覚範は、己において軽く[231]、法において至らずというべし。しかれば洪覚範の『石門林間録』の記を用いるべからず。

適来[232]の因縁[233]は、外道が仏に問い奉る。「有言を問わず、無言を問わず[234]」と。尋常[235]説黙[236]に落ちざる道なるがゆえに、世尊は良久[237]しまします。これ隠顯[238]にあらず、自他にあらず、内外なく、正偏[239]なし。あたかも虚空のごとく、海水のごとく[240]なることを現し示されしに、外道はただちに会[241]し、礼拝して曰く、「世尊の大慈大悲は、我の迷雲を開いて、我をして得入[242]せしむ」といいて去りぬ。実に片雲[243]つきて、虚天いさぎよく[244]、風波消して、巨海の静かなりしがごとくなることを、外道は得たりき。

しかるを阿難[245]は外道の境地を知らずして、仏に問い奉りて曰く、「外道はなんの所証[246]ありて、しかも得入す」と言うや、仏が曰く、「世の良馬が鞭影[247]を見て、しかして行くがごとし」。実にこれ祖師の機関[248]、したしく庫蔵[249]を打開せしむるに、外道は釈迦が一機[250]を返さず、一言をいださざるところに覚了[251]しきたり、明徹にもてゆく。鞭影をみて正路にいたるがごとし。しかれば[252]修行者は、[253]非思量のところにとどまらず、なお眼をつけてみよ。無言説[254]のところにとどこうらず、さらに心を明らめよ。

この良久のところを、人は多く誤りて会す。ある人は一念不生[255]にして全体が現ず、と会す。別な人は、離名字相[256]にして独露[257]し来ると会す。雲つき山あらはるるがごとく、突兀[258]としてものに依らず、正当恁麼[259]なりと会す[260]。従前[261]の知解を発し[262]て、外に向かって馳求[263]せしに比すれば、こうした会は、少しき休歇[264]せるに似たれども、その境地では皮肉[265]いまだ亡ぜず、識陰[266]なお去らず。このところ[267]に相応[268]せんと思はば、まさに気息を絶し、命根を断じ去ってみよ。何ものかあらわるるとかせん[269]。あに非思量なりとせんや。すでになんともすべからず。いかんぞ、黙黙然[270]なりとせん。ただ一息を断じ、両眼を閉じるのみにあらず、百骸[271]が潰散[272]じて、皮肉のあとをとどめざるところに向かいてみよ。明暗に属せず、男女にあらざる一物あり。いかんがこの道理を通ぜん。

嵯峨[273]たる万仭[274]に鳥は通じ難く、剣刃[275]や軽氷を誰か履踐[276]せん

◆注◆

[1] 『無門関』第32則外道門仏。

[2] 因縁:原因。理由。

[3] 看:見ぬく、見きわめる、会得する。

[4] 載:年。

[5] 話頭:公案などの話。また、その一節。

[6] 記得:記憶すること。心にしるしとどめること。

[7] 試み:ためしに。

[8] 挙:公案にたいする答えを出すこと。

[9] 擬す:答えを推し量る。

[10] 了然:はっきりとよくわかるさま。

[11] 頴累:抜群に才能がすぐれている。

[12] 試:理解度を試(ため)す。

[13] 得度:出家する。

[14] 百法論:謙芳『大乗百法明門論解輯攷』。唯識論が説かれている。

[15] 幾ばくならず:長い期間がすぎる。

[16] 参祗:無限に長い時間。

[17] 塗:塗路(とろ)=道。

[18] 洛:洛陽。唐代には長安に対して東都とよばれ、経済・文化の中心として繁栄した。

[19] 華厳:『華厳経』。華厳経では、空の世界を悟った人が、実践的に自らをその世界に投入しようという決意と実践によってその世界がここに顕現するという教え(法界縁起)を説いている。

[20] 義:『華厳経』が説く教え。「一糸をもって連珠を貫くように、因位の万行の華が、仏果の万徳を荘厳すること」(『伝光録白字辯』)。一人の善業がそのまま万の善業として、一人の悟りが万人の悟りとなるということ。

[21] 諸林:複数の寺のことだが、ここでは菩薩で「林」という文字を持っているひとのこと。

[22] 菩薩:悟りを開いた人。

[23] 偈:悟りの境地を開陳する詩句。ここでは『華厳経』の「夜摩宮中偈讚品」にある「林」の文字を含んだ諸菩薩の偈が記載されている。

[24] 即心自性:自ら悟り、他によって悟ることはできない。「知一切法即心自性、成就慧身、不由他悟」(『華厳経』)。「法はすべて即心自性。他によって悟りを得ることよらないで知恵の身を成就する」。

[25] 離れる:悟りは経典などの文字を介した理解を通じては得られない。

[26] むしろ講ずべけんや:どうして講釈を聞いて悟ることができるか、いやできない。

[27] 試:理解度を試(ため)す。

[28] 得度:出家する。

[29] 百法論:謙芳『大乗百法明門論解輯攷』。唯識論が説かれている。

[30] 幾ばくならず:長い期間がすぎる。

[31] 参祗:無限に長い時間。

[32] 塗:塗路(とろ)=道。

[33] 洛:洛陽。唐代には長安に対して東都とよばれ、経済・文化の中心として繁栄した。

[34] 華厳:『華厳経』。華厳経では、空の世界を悟った人が、実践的に自らをその世界に投入しようという決意と実践によってその世界がここに顕現するという教え(法界縁起)を説いている。

[35] 義:『華厳経』が説く教え。「一糸をもって連珠を貫くように、因位の万行の華が、仏果の万徳を荘厳すること」(『伝光録白字辯』)。一人の善業がそのまま万の善業として、一人の悟りが万人の悟りとなるということ。

[36] 諸林:複数の寺のことだが、ここでは菩薩で「林」という文字を持っているひとのこと。

[37] 菩薩:悟りを開いた人。

[38] 偈:悟りの境地を開陳する詩句。ここでは『華厳経』の「夜摩宮中偈讚品」にある「林」の文字を含んだ諸菩薩の偈が記載されている。

[39] 即心自性:自ら悟り、他によって悟ることはできない。「知一切法即心自性、成就慧身、不由他悟」(『華厳経』)。「法はすべて即心自性。他によって悟りを得ることよらないで知恵の身を成就する」。

[40] 離れる:悟りは経典などの文字を介した理解を通じては得られない。

[41] むしろ講ずべけんや:どうして講釈を聞いて悟ることができるか、いやできない。

[42] 宗席:禅寺。

[43] 游ぶ:様々なところを訪れる。

[44] 時に:しばらくしてあるとき。

[45] 会聖巌:地名と思われるが不詳。

[46] 延く:招き入れる。

[47] 玄機:奥深い道理。悟りの世界。

[48] 妙悟:すぐれた悟り。まことの悟り。

[49] 吐却:吐き出し受けつけないこと。

[50] 青華厳:投子和尚のこと。円鑑は投子の姿を「青色の鷹」として夢に見み、また投子は華厳経を聴講し研鑽していた。

[51] 病に汗を得る:熱病にかかって汗を流し、薬を飲んでさらに汗を流すということ。悟りを得たのに、その悟りの境地に満足せず、さらに深くその悟りの世界を徹見しようと努力することをさす。

[52] 回顧:振り返る。侍者の方を向くこと。

[53] 狗口:犬の口。無駄に吠えることをいう。

[54] 合取:口を閉じること。

[55] 叨叨:無駄口をたたく。

[56] 嘔せん:吐き出して相手にひっかける。

[57] 宗旨:宗門の信仰内容の中心となっている教義。

[58] 妙契:不思議とぴったり符合すること。自然に合うこと。

[59] 付:与えること。

[60] 頂相…直綴:順に、肖像画、革製の靴、木綿でつくった僧服。直綴は上衣に裳をとじつけて着用を簡便にした略儀の僧服。

[61] 属:望みを託す。

[62] 宗風:ここでは曹洞宗。

[63] 須弥:須弥山。世界の中心にそびえるという高山。この山を中心に七重に山が取り巻き、山と山との間に七つの海がある。一番外側の海の四方に四大州が広がり、その南の州に人間が住む。日月がその周囲を回転する。

[64] 輔:助ける。太陽と月は須弥山という主を助けるべく、休むことなく回転している。

[65] 群峯:須弥山を中心に七重に囲む山。

[66] 漸らく:長い時間をかけて。

[67] 他:須弥山。

[68] 改変す:雲は形を変えるが、山はまったく変わらない。仏法の大意は一貫して変わらないことをさす。

[69] 少林:インドから中国に禅を伝えた達磨大師のこと。大師は少林寺に居をかまえた。

[70] 曹溪:六祖慧能禅師のこと。曹溪に居をかまえた。

[71] 洞:曹洞宗の開祖・洞山禅師。

[72] 巻く: 慧能禅師の教え(仏法の大意)は、隠れていたが、洞山禅師によって開示される。

[73] 金鳳:投子和尚。

[74] 龍巣:臨済宗。

[75] 宸苔:皇帝の宮殿の庭に生える苔。

[76] 法輪:釈迦牟尼仏の教え。仏法が人間の迷いや悪を打ち破り追い払うのを、古代インドの戦車のような武器(輪)にたとえていったもの。

[77] 東西:インドでは28代、そして中国では6代と、伝法されていった。

[78] 密密:祖師と次の祖師とが理解しあう、うかがい知ることのできない秘密の境界。

[79] 五家:禅の宗派で、曹洞、臨済、雲門、?仰、法相。

[80] 森森:しきりに。

[81] 関捩:=向上関捩。関捩は関門のかぎで、肝要なものの意。悟りを開くかなめ。また、宗旨の奥義。

[82] 青華厳:払子和尚。

[83] 機語:師の教えの言葉と、それを受ける弟子の能力。

[84] 大陽禅師:第43祖。ここでは臨済宗の師家のもとで修行し悟った投子師であるが、曹洞宗の法系である第43祖がもつ法の眼とその教えが、投子師のそれと軌を一にしていることが述べられている。

[85] 円通秀禅師:雪竇禅師の法嗣である天衣義懐(993-1064)。

[86] 依らしむ:就かせる。したがわせる。

[87] 参問:師のもとで、師に仏法の奥旨をたずねること。

[88] 睡:惰眠。

[89] 規法:定められた規律。ここでは罰則。

[90] 未可:許されることではない。

[91] 按過:罪過(過ち)を調べること。

[92] 牀:坐る単。

[93] 呵:責める。とがめる。

[94] 這裏:ここ。この禅堂。

[95] 閑飯:むだ飯。

[96] 美食飽人:美味しいものをたくさん食べて、食べることに飽きている。深い悟りを得て、もうこれ以上さらに深いところはない地点にまで到達していること。

[97] おおいに人:たくさんの人。

[98] 見え:師のもとで参禅する。

[99] 恁麼に:このように。

[100] 頑懶:怠けに徹底していること。

[101] 怪しみえたり:謎が解ける。

[102] 道声:投子師が深い悟りを開いた人であるという名声。

[103] 藉甚:名声が世に広まること。評判の高いこと。

[104] 五燈會元:禅宗の灯史。宋の釈普済編。二十巻。「五灯」とは『景徳伝灯録』の影響を受けて成った、『天聖広灯録』『建中靖国続灯録』『聯灯会要』『嘉泰普灯録』の五種各三十巻をいい、それらを普済が簡潔にまとめた禅宗史書。

[105] 続開古尊宿語要:鼓山の晦室師明が?蔵主の『古尊宿語要』四冊の後を承け、新たに六冊を続刊して、八十家の語を加え、正続合せて百家十冊としたもの。その編集刊行は、嘉熙戊戌(1238])である。なお、この本文が入手できず、「曰く」とあるが、どこまでがこの本からの引用で、どこから瑩山禅師のコメントが始まっているのか、確認できなかった。

[106] 得処:悟りの体験があり、それを師に認めてもらっている。

[107] 一枝:曹洞宗の法系。

[108] 尽きて:いったん終わってしまう。

[109] 尊年:老僧。

[110] 衣信:師より弟子が伝えられた衣と仏道の要心。

[111] 相付嘱:面と向かって直々に伝える。

[112] 陽広山:大陽大師が居していた大陽山のことで、その山が広かったと形容している。

[113] 頭:頂上。

[114] 草:教え。

[115] 君:円鑑和尚。

[116] 異苗:優れた後継者。

[117] 得法の者:異苗。

[118] 闡揚:(「闡」は、開いて明らかにすること) はっきりとあらわすこと。 あきらかに示すこと。

[119] 遠:遠録公・円鑑禅師。

[120] 師:異苗。

[121] 出世:世に表れ出る。

[122] 青:投子師の諱は義青。

[123] 来記:予言。

[124] 拈香:香を手に持って眺める。

[125] 大衆:この場に集っている信徒。

[126] 来処:香を拈じる理由。

[127] 威音王:釈尊以前にも多くの仏がいたと仏教では考えられ、威音王は歴史上最古の仏。名称は説法する音声が優れている仏の意。

[128] 諸位:自他、善悪、損得といった二元対立による分別。

[129] 然燈仏:釈迦に未来成仏の予言を授けたという仏。名称は、生まれた時から身の回りを灯のように照らした仏の意。

[130] 七仏:釈迦如来が世に現われる前に出た仏に、釈迦を加えて七と数えたもの。毘婆尸仏(びばしぶつ)、尸棄仏(しきぶつ)、毘舎浮仏(びしゃぶぶつ)、拘留孫仏(くるそんぶつ)、倶那含牟尼仏(くながんむにぶつ)、迦葉仏(かしょうぶつ)、釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)の諸仏の総称。

[131] 曹谿:六祖慧能禅師。

[132] 大夏:中国。

[133] 山僧:自分自身を卑下していう言葉。ここでは投子和尚。

[134] 治平:中国・北宋代英宗の治世で用いられた元号。1064年-[1067年。

[135] 宗頌:教えと偈。

[136] 威音王:釈尊以前にも多くの仏がいたと仏教では考えられ、威音王は歴史上最古の仏。名称は説法する音声が優れている仏の意。

[137] 諸位:自他、善悪、損得といった二元対立による分別。

[138] 然燈仏:釈迦に未来成仏の予言を授けたという仏。名称は、生まれた時から身の回りを灯のように照らした仏の意。

[139] 七仏:釈迦如来が世に現われる前に出た仏に、釈迦を加えて七と数えたもの。毘婆尸仏(びばしぶつ)、尸棄仏(しきぶつ)、毘舎浮仏(びしゃぶぶつ)、拘留孫仏(くるそんぶつ)、倶那含牟尼仏(くながんむにぶつ)、迦葉仏(かしょうぶつ)、釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)の諸仏の総称。

[140] 曹谿:六祖慧能禅師。

[141] 大夏:中国。

[142] 山僧:自分自身を卑下していう言葉。ここでは投子和尚。

[143] 治平:中国・北宋代英宗の治世で用いられた元号。1064年-1067年。

[144] 宗頌:教えと偈。

[145] 慈旨:恵みぶかいおぼしめし。ここでは浮山円鑑禅師から投子義青に対するもの。

[146] 人:大悟大徹し法を受け継ぐのにふさわしい人。

[147] 郢州:現在の荊門市に属する州。

[148] 法をもって親:代付の精神は記している。代付とは、師家の弟子に法を嗣ぐべき者がいない場合に、師家とは別系統の大悟大徹した僧が、師家の法を預かり、法を嗣げる同系統の者を見い出して、その師家に代わって法を付属させること。参照:代付、この箇所へのコメント。

[149] 芙蓉楷:第45祖。

[150] 葉縣帰省:浮山円鑑との厳しい師弟関係は著名。

[151] 昔日:浮山円鑑禅師が嫡嗣となる以前に。

[152] 参嵩交:不詳。

[153] 沙弥:寺の小僧。

[154] 趙州庭柏:『無門関』第37則。

[155] 詰る:問い詰める。

[156] 明らむ:悟りを開く。

[157] 汾陽善昭:宋代に活動した臨済宗の禅僧。臨済下6世。

[158] 得処:悟りを得ている。ここでは葉県帰省禅師から印可証明を受けていること。

[159] 寄付:代付。

[160] 機:機会。

[161] 曹洞宗の系譜。

[162] 臨済宗の系譜。

[163] 一宗:曹洞宗。

[164] 自家:瑩山禅師の属する曹洞宗。

[165] 宗旨:法を伝える本来の意味。

[166] 実人:大悟大徹した人。

[167] 六祖慧能禅師。

[168] 余:他の宗派。

[169] 旁出:傍系。

[170] 超邁:飛び抜けて優れていること。

[171] 諸人者:瑩山禅師の提唱を聴く僧たち。

[172] 対論:自宗が優れていることを示そうと、他の宗派と比較して議論すること。

[173] 人我:他人と自分という二元対立。

[174] 洪覚範:恵洪覚範(1071-1128)。北宋末の臨済宗黄龍派の禅師。

[175175] 『石門林間録』:法が伝わる経緯を記録したもの。日本では名家の蔵書にもなっている。

[176] 古塔主:薦福承古禅師(?-1045)の別名。雲門宗の師家のもとで修行し、あるとき雲門文偃禅師(864-945)の語録を読み、発悟する。その後、雲居山の雲居道膺が師家として活躍した雲居山の寺で、師の塔を守り、古塔主の異名を得る。参照 永井政之「薦福承古考」印度學佛教學研究53号(2004)158-163.

[177] 去る:死亡する。

[178] 無慮:おおまかに。

[179] 青華厳:投子義青禅師。

[180] これ:法を嗣ぐこと。

[181] 自若:重大事に当たっても、落ち着いていて、心や態度に少しの乱れもないさま。

[182] 己:法を嗣いでいることを確信している自分。

[183] 閲:読む。

[184] 宗:おおもと、根本。

[185] 宗旨:宗門の中心となる教義。

[186] 欲する:印可をくださるように願うこと。悟りを得たが、師承を重んじて、師のところに行くこと。

[187] 嗣ぐ:黄檗禅師は馬祖禅師のもとで修行し悟りを開いたが、馬祖が示寂したのちに、百丈禅師に付きその法を嗣ぐ。百丈は黄檗に、馬祖の法を嗣ぐように説得したが、黄檗は百丈のもとでの修行により法の眼がはっきりと開き、もし馬祖の法嗣となれば法が廃れると反論する。この反論は法が次世代に受け継がれるようにという馬祖の意図を汲んだものであり、百丈もそれを理解した。

[188] 人:しかるべく法を嗣げる力量の人物。

[189] 証拠:肖像画、法衣など。

[190] 訓訣:師から師へと法が伝わること。

[191] 胡乱の世情:今の世の中の約束事。

[192] 世人:今の世の中の人。

[193] 妄称:みだりに嘘をつく。

[194] 累祖:代々の祖師たち。

[195] 印記:師による印可証明とその証明の物的な証拠。

[196] 命脈:釈迦の悟りの体験が相続されて断絶がないこと。

[197] 三世:過去・現在・未来。

[198] まのあたり:自明のこととして受けとられるさま。

[199] 師資:師から弟子へと釈迦の悟りの体験が順に受け継がれること。

[200] しばらく:久しく。長い間。

[201] 打成一片:一つになること。一つにすること。

[202] 葫蘆:植物「ゆうがお(夕顔)」または「ひょうたん(瓢箪)」の異名。

[203] 藤種:つるをもつ植物の種。

[204] これ:師と弟子。

[205] 一人に:三人が別々の人として法(釈迦の悟り)を伝えるのではない。

[206] 堂奧:その道の最も奥深い教えや境地。

[207] 迦葉尊者:釈迦の法を、釈迦が手に持って花を眺めていた姿を通じて、釈迦から法を受け継ぐ。

[208] 二祖:達磨大師に師事し、法を受け継いだ慧可(えか)。達磨大師はインドで般若多羅(第2代目の祖)から釈迦の法を受け継ぎ、中国に渡り、伝法した。

[209] 私なき:一個の法のみ。

[210] 命:代付すること。

[211] 三師:大陽警玄禅師、浮山法遠禅師、投子義青禅師。

[212] 曩祖:達磨大師。

[213] 遺落:どこかへ失くしてしまうこと。

[214] ひさしく:いつまでも変わらないさま。

[215] 嘱累:仏が弟子たちに教えを授けてのちに伝えるようその流布を委任すること。

[216] 奇特:非常に珍しく、不思議なさま。

[217] 達人:ここでは悟りの眼がはっきりとしている人。

[218] 委悉:物事をくわしく、ことこまかく探ること。

[219] 例す:例として示す。

[220] いくばく:はなはだしい。

[221] 棲止:住む、暮らす。

[222] 一出:表れ出ること。

[223] 見処:了解した事柄、その立場。

[224] 隔つ:現在と過去とは別物である。

[225] 嗣がず:黄檗禅師は馬祖の弟子であり、大悟大徹したが、馬祖の法を嗣がなかった。

[226] 香嚴: イ山霊祐禅師の下で修行をしていたが、悟りを開けず?山のもとを去って、自らが慕う慧忠国師の墓がある武当山に草庵を結び国師の墓守をしつつ修行を行う。庵の庭を掃除していたとき、箒にあたった小石が跳ねて竹にあたったカーンという音で大悟大徹する。

[227] 翠竹:みどり色の竹。

[228] 霊雲:イ山霊祐禅師に参じているとき桃花を見て開悟した。

[229] 屋裏:室内。

[230] 屋裏の相承:法を伝えることの意味。

[231] 軽く:軽率に見ている。

[232] 適来:先ほど来の。代付が可能であること。

[233] 因縁:原因、理由。

[234] 問わず:『無門関』第32則「外道問仏」。「世尊,因みに外道問う,有言を問わず,無言を問わず。世尊座に拠る。外道讃歎して云く,世尊大慈大悲,我が迷雲を開き,我をして得入せしむ。乃ち礼を具して去る。阿難尋いで仏に問う,外道に何の所証か有って讃歎して去る。世尊云く,世の良馬の鞭影を見て行くが如し」。

[235] 尋常:ありふれていること。

[236] 説黙:口に出して説明するか、何も説明しないこと。

[237] 良久:長らくの間,ややしばらくの間。

[238] 隠顯:裏に隠れたものと表に現れたもの。

[239] 正偏:真っ直ぐなことと、曲がっていること。ここでは悟りの世界と現象の世界。

[240] 海水のごとく:大安心の境地。

[241] 会す:理解する。

[242] 得入:悟ること。

[243] 片雲:ひとかけらの雲。悟りの眼を曇らせるもの。

[244] いさぎよく:事物・風景などが清らかである。汚れがない。

[245] 阿難:釈迦の親戚で、このとき釈迦の侍者を務めており、外道と釈迦のやり取りを目のあたりにしていた。

[246] 所証:悟りの内容。

[247] 鞭影:鞭で馬の尻を叩こうと、騎手が鞭を持ち上げたとき、馬は叩かれる前にそれに気づいて疾走する。

[248] 機関:やり方。

[249] 庫蔵:財宝などを入れておく倉。仏性を持っているにもかかわらず、悟りの眼がないために仏性に気づかないでいること。

[250] 機:物事をするのによいおり。

[251] 覚了:真実の道理を悟ること。

[252] しかれば:そうであるならば。

[253] 非思量:何も思いが浮かんでこない状態。

[254] 無言説:釈迦が外道に対して無言のままただ坐って、外道に悟りの世界を開示したこと。

[255] 一念不生:心中に一つの妄念さえ起こらない境界。

[256] 離名字相:「一切の法は……離言説相。離名字相。離心縁相」(『大乗起信論義記』)。「悟りの本質は、言葉で説くレベルにはなく、文字によって表されるレベルにもなく、思考の対象でもない」。

[257] 独露:他とかかわりなくひとり独立して現れること。また、すべてが露呈すること。

[258] 突兀:高く突き出るさま。

[259] 正当恁麼:前に述べたことを受けて、その当の内容を強調する時に用いる語。ここでは「ものに依ら」ないこと。

[260] 会す:この3つの「会す」の境地ではいずれも不徹底ということ。

[261] 従前:従来の、これまでの。

[262] 発し:元にして出発する。

[263] 馳求:あくせくして求めること。

[264] 休歇:心がどっしりと落ち着き、環境に影響されないこと。大安心に安住すること。また、そのさま。

[265] 皮肉:体。

[266] 識陰:五蘊の一つ。人間の個体を形成する物心の二面のうち、受蘊(印象感覚)・想蘊(知覚・表象)・行蘊(意志などの心作用)のはたらきを総括する心の総称。

[267] このところ:真の悟りの境地。

[268] 相応:つりあう。

[269] とかせん:ということでは断じてない。

[270] 黙黙然:黙りようもなく、言いようもなく。

[271] 百骸:人体の骨の総称。

[272] 潰散:やぶれて散り散りになる。

[273] 嵯峨:険しい山の形。

[274] 仭:長さの尺度で八尺が一仭。

[275] 剣刃:刀の刃。刃の上を歩くという表現できわめて危険な道を進むということ。

[276] 履践:実際に踏み進むこと。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?